わたしたちのカリキュラム

2023年8月1日版

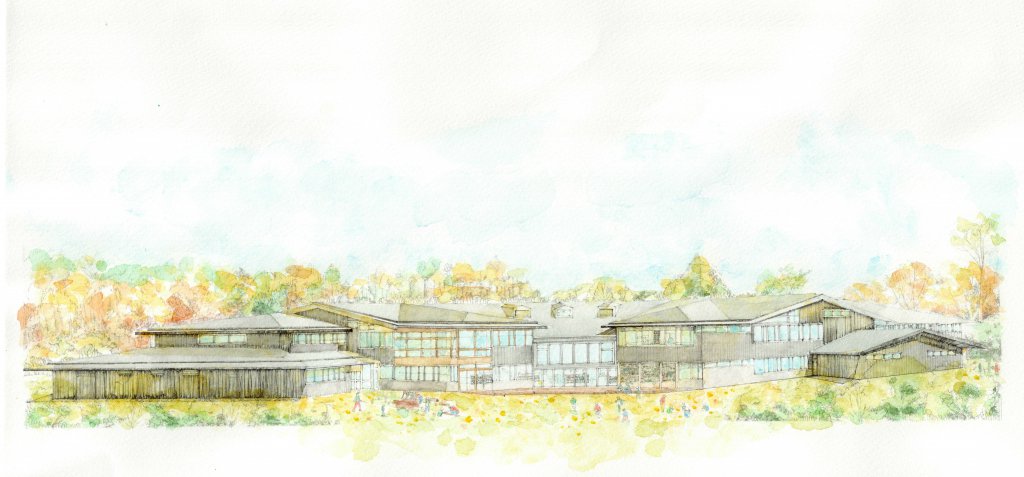

「フロア案内」(2020年6月)

1)カリキュラムは子どもの経験の総体

軽井沢風越学園は幼稚園と義務教育学校からなる12年間の幼小中混在校(注1)です。

軽井沢風越学園では、3歳から15歳までの12年間の連続性を大切にしたカリキュラムを目指しています。 実体験と抽象、探索と探究、あそびと学び…。それらを行き来しながら、一人ひとりの「自分をつくる」と「自分でつくる」時間を積み重ねます。

わたしたちは、カリキュラムとは「子どもの経験の総体」と捉えています。子どもは授業等の意図された時間の中だけで学んでいるわけではありません。森やライブラリー、ラボなどの環境、活動によって変化する集団、異年齢の子ども同士の関係や日々のスタッフの関わり、たっぷりある昼休み時間でのあそびもカリキュラムです。時には地域の人や専門家に出会いながら、風越学園に集まる人たちと街のようなコミュニティで経験することも、その一つです。

「どんな子どもにも幸せな子ども時代を過ごしてほしい。あそびが学びへとつながっていく、人間の自然な育ちを大切にした学校をつくりたい」という願いのもと、わたしたちは「子どもこそがつくり手」であることに常に立ち返ります。そのためにわたしたちスタッフは、子どもの姿を真ん中に置き、どう在ればよいかを何度も問い、子どもの経験の総体としてのカリキュラムをよりよくし続けていきます。

注1 幼小中混在校

一般的には“一貫校”ですが「じっくり・ゆったり・たっぷり・まざって」の願いを込めて“混在校”と表現しています。

2)12年つづく探究の学び

2-1)「探究の学び」とは

探究の学びは、「〜したい」、気になってしかたがないというような自分事のテーマ・問い、もの・こと・ひとに出会い、子ども自身が深め、切り拓いていく学びです。12年間というたっぷり、ゆったりとした時間、じっくり取り組める環境、他者とまざり合って、刺激し合う関係の中で、一人ひとりの「〜したい」が生まれていきます。

例えば森で出会う生き物たちや野外でのあそびの中で、次々に「知りたい」「わかりたい」「もっとやりたい」が生まれてきます。また、ライブラリーで出会う本はまだ経験したことのない新しい世界に誘ってくれます。ラボでテーブルをつくってはじめて、その成り立ちや複雑さ、つくることの難しさを知るとともに、自分自身でつくり出すことの喜びに気づくことがあるでしょう。自分で実感することが、次の「〜したい」という情熱につながっていきます。ここでいう「情熱」とは、風越学園では「探究に向かおうとするひたむきな思いや心の動き」のことです。

テーマや問い、もの・こと・ひとに出会い、没頭、試行錯誤し、大きく失敗しながら自らの経験の意味や価値をつくり続けていく、そのプロセスそのものが探究です。その経験の連続性のなかで、わたしも他者も社会もよりよく変化し続けるのだという手応えを持った「つくり手」になっていくのです。風越学園では、「くらしとあそび」「プロジェクト」「土台の学び」をカリキュラムの探究の学びとして位置付けています。

2-1-1)くらしとあそび

わたしたちが考える子ども時代に大切にしたい経験は、「本物に触れ、自分の身体と心をつかって感じること」「五感を通して、自分の感性や感覚を豊かにすること」「自分の手で自分の未来をつくる実感を持つこと」です。

幼児期ははじめて出会うものにあふれています。自分の好奇心のおもむくままに探索し、たくさんのもの・こと・ひとに出会っていきます。森の中で様々な生き物に出会い、声を持たないものに思い巡らせながら、自分を通して、森の生命の営みを感じています。「いいもの見つけたよ。みてみて。」「ふしぎだな、これなんだろう?」といった心が動くようなたくさんの出会いがあることで、探究の学びにつながる芽になっていくと考えています。ほかにも、森に秘密基地をつくりたい、蝶や虫をつかまえたい、お店やさんをしたいなど、自分の「~したい」やまわりの人の「~したい」に刺激されて始まるあそびは試行錯誤を生み、それもまた探究の学びにつながる芽となっていきます。

こうした幼児期を過ごした子どもたちは、くらしやあそびの中にたくさんのおもしろさ、不思議さが詰まっていることを知っています。1,2年生からの学びは、あそびの中で出会った言葉をきっかけに、自分で読みたいものや書きたいことを選び、たっぷりと読みひたり、書きひたる経験を大切にします。また、あそびやくらしの中での形や量・数との出会いから学んでいくこともあります。教えたい内容を大人が示すだけではなく、幼児教育で行われてきた「あそびや環境を通して、子どもたちが様々なことを経験できるような学び」を広げます。

「幼稚園 ある日の過ごし方」(2022年5月)

2-1-2)プロジェクト

風越学園のプロジェクトは、「テーマプロジェクト」と「マイプロジェクト」の2つを指します。

(1)テーマプロジェクト

義務教育学校3年生から8年生は、ラーニンググループ(年齢の近い2学年合同の集団)で一つのテーマを探究する「テーマプロジェクト」が、探究の学びの核になります。子どもたちは、スタッフから提案されたテーマについて問いを立て、仲間と協同して探究します。そうして9年生になると、一人ひとりの卒業探究に向かっていきます。

テーマプロジェクトで大切にしているのは次の6つです。

1.年齢の近しい集団でスタッフ提案のテーマに取り組む

2.理科・社会科を中心にいくつかの教科・領域を横断しながら深める

3.自分なりの問いを立て、自分なりの答えを求めて探究する

4.多様な探究方法・探究スキルを身につける

5.子どももスタッフも協同して取り組む

6.学校外の人・もののリソースを活用する

風越学園では網羅主義的に知識を増やすことを目指しません。テーマプロジェクトで様々なテーマにふれ、その中で自分の関心に重ねて探究に向かう学びを実践します。「やってみたい、知りたい、解明したい」などの情熱とつながって探究することで、子どもたちの学びは教科の枠組みを越えていくことができると信じています。

(2)マイプロジェクト

義務教育学校3年生から9年生は、毎週水曜日をマイプロジェクトの日(4コマすべて)としています。「マイプロジェクト」は、子どもたちの「やってみたい、知りたい、解明したい」という思いから出発します。個人の探究に没頭する子どももいれば、異年齢で一つのプロジェクトに取り組む子どももいます。一人で始めたプロジェクトが、周りの子どもたちに影響を与え、新たなプロジェクトへと変化していくこともあります。子どもたちは「マイプロジェクト」のことをこれまでの経験を通して、「自分のやりたいを究める時間」「自分で自分の問いを深める時間」「苦手なものもやってみる、探検・研究の時間」などと表現しています。また、マイプロジェクトの日の朝と帰りのホームのつどいでは、それぞれのマイプロジェクトの計画を立てたり、振り返りをしながらお互いのプロジェクトに関心を寄せたり、フィードバックをしたりして、マイプロジェクトを大切にし合う時間をとっています。

2-1-3)土台の学び

土台の学びは、それ自体が探究の学びであると同時に、ほかの探究を支え深める学びです。だからこそ、教科の本質にふれること、学ぶこと自体が楽しいと思えることや、仲間と学び合うことの価値を大切にします。わからない問題を一緒に考えたり、お互いの意見を交わしたり、仲間の作品を味わったりと、一人ひとり違うことが生かされる時間です。また、スタッフのサポートにより、自分に合ったペースや学び方を試行しながら見つけ、選んでいきます。子どもにとって出会う価値のある内容を扱いながら、より深く学んでいくために大切な考え方を学んでいきます。 また、土台の学びは、その人の問いが生まれたり、より深めたいことを見つける時間です。

学年に合わせて、より専門性を高めた土台の学びの時間を設定しています。具体的には図画工作の「つくる・描く」、理科の「科学者の時間」、社会科の「地球と人」、外国語の時間です。また、2021年度から実施している「アドベンチャーカリキュラム」では、日常では経験できないアクティビティにチャレンジします。中でも7年生、9年生は「未知の私に出会う」をテーマにセルフディスカバリー(宿泊冒険プログラム)に参加し、自分を知り、自分の未来についてじっくりと考える時間をもちます。

「5〜8年:アドベンチャープログラム・登山」(2021年10月)

3)12年をつなぐ環境と風越づくり

3-1)森、ライブラリー、ラボ

学園敷地内には、校舎面積の4倍以上の森が広がり、多様な動植物が生息しています。わたしたちは、森をたくさんの生き物とわかちあっています。子どもたちは、石・土・水・動植物などの自然物に五感を通して直接触れる体験や、仲間とたっぷり遊ぶ体験を通して、心の安らぎ、豊かな感情、好奇心や想像力を育んでいます。また、生態系を構成する様々な生き物との出会いを通して、自然と人の共生について考えを深め、共存する未来をつくり出そうとしています。

校舎の真ん中に広がるライブラリーには3万冊を超える蔵書があり、図書・雑誌・新聞が、いつでも手にとることができるよう子どもたちの活動に合わせて並べられています。本の世界を大切に思うスタッフが、子どもの中に生まれた「ひらめいた!」「どうなってるんだ?」「◯◯が知りたい!」という思いを受け取り、本や情報、ときには情報を得られる他者とをつないでいきます。

ラボは、図工室・工房・技術家庭室・理科室・音楽室・そうぞうの広場の総称で、子どもたちのつくる・描く・探究するなどの活動が日々展開されています。ラボでは多くの道具、用具、材料を子どもの心が動いたときに自分で使い、また片付けができるように環境を整え、よりよい経験につながるよう、スタッフがそれぞれの子どもの状況に応じて丁寧に手渡しています。それぞれの部屋に専門のスタッフが付き、子どもたちの「〜したい」に寄り添い、伴走しています。

「ラボでつくる」(2021年6月)

「ある日のライブラリー」(2022年6月)

3-2)ホーム

風越学園には異年齢構成の「ホーム」があります。異年齢で過ごすことを通して、自分の視線とは違う世界を見る、憧れる、ケアし合う、真似をすることを試してみながら、新しい世界をともにつくります。

安心してあそびや学びに没頭するには、自分の存在が大切にされていると感じられる場が必要です。ホームは「聴きあう」ことと「多様さを認めあう」ことを大切にします。わたしたちは学園の中で複数のコミュニティをつくり、そこで経験できることの価値を信じています。

ホームのつくり手は一人ひとりの子ども自身です。異年齢で「自分たちの居心地のよいコミュニティを自分たちでつくる」経験を積み重ねることは、「自分たちの居心地のよい社会を自分たちでつくる」原体験になるはずです。

スタッフは、子どもたちに過不足のなく関わりながら、共につくっていきます。スタッフはホームの一員であり、ホームがよりよい居場所になるように責任を持つ存在でもあります。さらに、子どもたちにとって最も身近な大人として、安心できる存在であり、なによりホームのつくり手のロールモデルを目指します。

3-3)民主的な文化をつくる・かざこしミーティング

風越学園は、子どもも大人も一人ひとりがつくり手です。毎月、「よりよい風越をつくっていくために話し合いたいこと」をもち寄って、「かざこしミーティング」を行っています。3歳〜15歳の子どもたちとスタッフはもちろん、時には保護者も参加して、「わたしたちの風越」について話し合います。かざこしミーティングのファシリテーターは、子どもたち自身が務め、必要な人に相談しながら、ミーティングの場をつくったり、議題に合った方法を選んで話し合いを進めたりしています。

そこで扱われる議題は、「〜したい」の実現を目指す、起きている問題を解決する、イベントの企画まで様々です。かざこしミーティングでの話をきっかけに、それぞれの日常に戻っても続きが話し合われたり、プロジェクトとして立ち上がったりします。こうした学校づくりは学校生活全ての場で行われていくのです。

「かざこしミーティング」(2020年12月)

3-4)パートナー

3年生以上の子どもたちの「パートナースタッフ」は、一人ひとりの子どもと学習計画を立てるだけでなく、何を学んだか、どのように学んだか、どのような力をつけたかについて定期的にふりかえって、学びやくらしをサポートします。パートナースタッフは、子どもの「〜したい」を最大限に深めるために、探究、日々の暮らし、その他の活動の見通しを一緒に立て、伴走していきます。目的に向かって軌道修正をしたり、様々なリソースにアクセスできるようにコーディネートしたりアドバイスしたりします。他の人の助けを得ながら、自分なりの学び方やペースをつくることは、自分の未来は自分でつくることができるという実感につながります。

2023年8月1日版