一緒につくる人としての子どもの存在

2025年8月22日

本城と学校づくりをスタートした2016年。今から10年前だ。

埼玉県大宮駅近くのコワーキングスペースで待ち合わせをして、新しい学校のコンセプトを練った。

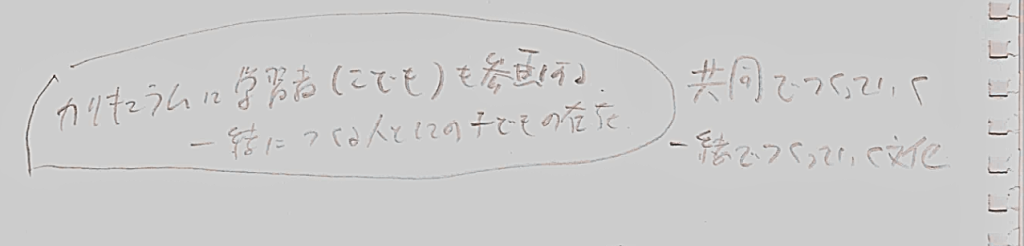

「カリキュラムに学習者(こども)が参画する

一緒につくる人としての子どもの存在」

これは、僕自身の公立での実践に基づいた確信だ。

学校教育が、日々の授業がよりよくなっていくために、その当事者である子どもと一緒につくっていくこと。ぼくはたくさんのことを公立校で試行錯誤してきた。お互いが心地よく過ごせるために、よりよく学べるために、わたしたちのコミュニティをわたしたちでつくっていく。その意思ある経験の連続のなかで、子ども一人ひとりが、コミュニティが躍動していくのを目の当たりにしてきた。これからの学校教育の変化の核心は「子どもこそがつくり手である」ことを確信していた。

風越のスタートにあたって冒頭のコンセプトを真ん中に置けたことは、今の風越のありようにつながっていると思う。開校して5年半。紆余曲折ありながら、このことをぶらさずに子どもと共につくる実践の積み重ねが、子どもたち一人ひとりの姿として、ことばとしてあらわれてきている、と思う。

さて、毎年夏休みのはじめには来年度の入園入学希望者を対象にオンラインの学園説明会が2日間開催される。その中でこの数年は「子どもによる説明会」が行われている。

学校のことを一番わかっているのは、そこにいる子どもたち。

「子どもこそがつくり手」なのだから、その当事者が、つくっている手触りとその変化を語ることが、学校のありかたとして一番誠実じゃないか。

昨年度までは、新7年生に入学を希望する方が対象だったが、今年度から「すべての人に聞いてもらおう」と初日の冒頭に90分の場を設け、説明会企画プロジェクトに集った7人の中学生がつくりきった。

今回のメンバーのほとんどがこういう場が初めての人たち。どちらかといえば苦手意識がある人も多い。程よい緊張感と不安を抱えながら、昼休みや夏休みに集まっては本気で準備を続けた。3週間という短いプロジェクトの間に、どんな場にしたいかという共通目的の設定、90分のプログラムデザイン、役割分担、リハーサルまで、ほとんど全てを自分たちで進めた。

90分のつくり方は子どもたちに任されている。なにができあがるのか未知であること。共同でつくるプロセスで、ジワジワと形が見えてくることが楽しいようで、ミーティングのたびに熱量があがっていった。つくりながら目指したい形が発見されていくという感じだろうか。

プロジェクトの進捗管理も自分たちだ。ファシトレ(マイプロジェクトで行われている「ファシリテーション・トレーニング」の略。以下のかぜのーと参照)の中で培ってきた学びを総動員して企画をかたちにしていく姿は、大人顔負けの頼もしさだった。テツ(岡田)とぼくの大きな役割は相談に乗ること。決して子どもたちを追い抜かないよう、でも一緒のつくり手としてそばで一緒に本気で考え続けた。

風越ではカリキュラムを「子どもの経験の総体」と定義している。

わたしたちは、カリキュラムとは「子どもの経験の総体」と捉えています。子どもは授業等の意図された時間の中だけで学んでいるわけではありません。森やライブラリー、ラボなどの環境、活動によって変化する集団、異年齢の子ども同士の関係や日々のスタッフの関わり、たっぷりある昼休み時間でのあそびもカリキュラムです。時には地域の人や専門家に出会いながら、風越学園に集まる人たちと街のようなコミュニティで経験することも、その一つです。

「どんな子どもにも幸せな子ども時代を過ごしてほしい。あそびが学びへとつながっていく、人間の自然な育ちを大切にした学校をつくりたい」という願いのもと、わたしたちは「子どもこそがつくり手」であることに常に立ち返ります。そのためにわたしたちスタッフは、子どもの姿を真ん中に置き、どう在ればよいかを何度も問い、子どもの経験の総体としてのカリキュラムをよりよくし続けていきます。

(わたしたちのカリキュラム | 学園のこと より)

この説明会をつくるプロセスもカリキュラムそのものだ。

本番当日は、初日はリアルタイムで、次の日は録画の放映で、リアルタイム113家庭+録画85家庭が視聴した。参加型のデザインにより、チャット欄には参加者から実にたくさんのフィードバック、感想が届いた。

一緒につくる存在としての子どもたちは、説明会の中でどんな言葉を語ったのか、いくつか紹介したい。

9年生サナ

学校選びの観点に「面白い」という視点を持ってほしいと思っています。

「面白さ」を3つに分けて話します。

1つ目は主体性です。それは「どんなことでも子どもから始まっていく責任感と広がり」。わたしたちが今、この説明会をやっているように、子どもが主体、軸となって進んでいくものごとが、風越は多くて、それがすごく面白いなっていうふうに思っています。例えば、普通だったら大人が企画した運動会や、学芸会に子どもが乗っかる形ですが、風越は子どもから声が出てはじまります。運動会のようなイベントがほしいと声を上げた人からプロジェクトがはじまって、今はスポーツフェスティバルがあるんですよね。アウトプットデイも子どもたちが企画してつくっていきます。

先生の言うことを聞くというのももちろん大切だと思うんですけど、それだけではなくて、自分で問いを立てて、自分に向き合い続け、探究していくっていう自発的な学びをすごく大切にしている学校だなっていうふうに思います。

2つ目は「自由と不便」です。

自由っていうと、便利とか、楽しいっていうイメージが強いと思うんですけど、不便っていうふうにわざと置いてみました。風越学園の自由っていうのは、校則がなかったり、定期テストや宿題がなかったり、という自由があるんですけど、でもそれを時々不便と感じることがあります。最初は、本当に決まりがなさすぎて、自由すぎて、最初の頃の学校は荒れていました。

「どうしたらみんなが気持ちよく過ごせるかな」とルールをみんなで考えるところから始まったのが風越学園で、それが私的にすごいびっくりしたんですね。

普通、校則って子どもがどう言っても動かせないというか、関われないものかなっていうふうに思っていたし、自分たちが決められるんだと思ってすごくびっくりしました。そういう自由・余白があるからこそ、自分たちがつくり手であって、学校をつくっていくんだっていう責任感と面白さがあるなっていうふうに思っています。

そして最後に3つ目は「勉強にとらわれない」ってことです。

普通の生徒が絶対に経験しないことを経験してるなって思ってます。

たとえばアドベンチャーカリキュラムや、長いお昼休み(75分ある)にさまざまなプロジェクトのミーティングをしたりとか、幼稚園から9年生までが1つの校舎にいて、本当にいろんな人がいて騒がしいんですけど、9年生の私に小学校1,2年の友達がいたりしていて、こうやって関係性が広がっていくのってすごく面白いなって思ってます。そういう勉強以外の学びをすごく大切にしている感じです。

9年生アカリ

私の変化につながったなって思っている体験が、「つくり手になる体験」です。

私は絵が好きで、授業中にプリントの端っことかに1センチぐらいのお花の絵を描いてたんですけど、その絵を見たスタッフが、「これ大きい紙に描いてみたらどう」って言ってくれて。一年ぐらいかけて大きな紙に絵にしました。もう結構古くて、鉛筆で書いてあるからムラとかもあって、まだ隙間とかもあるんだけど、私はそれを含めてこの作品がすごく好きです。

毎日ちょこちょこ描き続けて、3分の1くらいできたときに「あ、これ私がつくっているんだ」っていう実感がすごくあって。

絵を完成させた時に、自分ってこんなことできるんだ、こういうことをつくれるんだという、つくり手としての達成感と、自分自身の可能性にすごく気づけました。

そこで私は、モノをつくる以外にも、たとえば「場をつくる」ことにも挑戦しだして、今この場に私がいるのは、この絵がきっかけです。

私は小さい頃、学校に対していいイメージがあまりありませんでした。

でも今、つくり手になる経験を通して自分の可能性に気付いた後、学校ってどういうところ?って改めて考えてみると、自分の学びを深める場所でもあるし、自分を知る場所でもある。仮に今、私は別の学校に行ったとしても、自分なりの問いを見つけられて、自分なりの答えを出すことができるのかなって思っています 。

これから私は、こういう場や作品を大切にする環境をつくっていけたらいいなって思っています。

8年ヤス

風越学園に入学して、「自分の好きを探究するちから」が自分にはついたと思います。風越にはマイプロジェクトの時間という、自分の好きなことや気になってることをプロジェクトにできる時間があって、自分は釣りとか魚に興味があったので、去年友達と一緒に釣りプロジェクトっていうのをつくりました。

(色々な釣りを経験しながら)1年かけて自分たちでお金を集めながら、太平洋に自分たちの力だけで行って釣りすることを目標にして活動してきました。

僕はこの釣りプロジェクトを通して、本当にいろんな自信を手に入れられたと思ってて、僕は自分があんまり好きではなくて、人と話すのもあんまり得意じゃないし、難しいこと考えることもあんまりできなかったから、最初は釣りプロに貢献できるのかなとか、みんなと仲良くなれるのかなとか、そういう不安もたくさんあったんですけど、時間を重ねていくうちに、俺、意外とチームのみんなとやれるな、とか、いろいろな自信やポジティブな気持ちが溢れていって。自分の好きを探究する経験をしたい人にはおすすめです。

もう一つ自分が風越で好きなところがあって。

それは「逃げるという選択肢がある」っていうことなんです。自分は一年くらい前に授業にあまり出れなかった時期があって、人間関係とか勉強のことで色々あると、授業から逃げていました。

でも僕は逃げるっていうことは本当に全然悪いことじゃないと思っていて。

もし僕があそこで逃げてなかったら、もしかしたらパンクして、そもそも学校にすら出ないで不登校になっちゃってたかもしれない。

あそこで逃げれたからこそ、ちょっとずつスタッフとか友達と一緒に相談していって、だんだんと授業に出れるようになって、今ではマジで授業超楽しくて、今夏休みなんですけど、正直夏休みは3日あればいいかなっていう(笑)、そのくらいマジで日々の授業が楽しくて。「逃げるという選択肢がある」っていうところが風越の大好きなところです。

8年ショウタ

僕は風越の好きなところについて語りたいと思います。でも、表向きに盛ったりせずに、ありのままの本当にリアルな風越を語ります。というのも、実際に僕も高校説明会とかを聞いた時に、いいところしか言わないなと感じて、「それって本当ですか?」と疑いの気持ちを持ってしまってしまったことがあって。それでいざ学校に入った時に「なんか自分に合わないな」みたいなことがあったらすごく悲しいし、そうなってほしくないなって思うから、僕ができる限りの本当の風越を伝えますので、それを考えるヒントにしてほしいなと思います。

まずたとえば科学者の時間(理科)では、「こういう実験をして、君はどういう問いを持ったの?」と常に、「自分はどういう問いを持ったのか」と問いかけられ続けます。

これが本当に毎日の授業で行われていて、そういう「問い続けることができる環境」というのが、本当に学びの本質につながってくるなと思っていて、それを深く感じられるのが風越の好きなところの1つです。

2つ目は「誰でもつくり手になれる、つくるを学べる」ということです。つくるというと、たとえば工作やプログラムや映像などを思い浮かべると思うんだけど、僕が風越で感じているのが「場をつくる」ということです。場というのは、こういう学校説明会やアウトプットデイの企画みたいな機会がいっぱいあるというのが、風越の本当に好きなところです。でも急に「学校説明会やって」と言われても、やっぱりできないんですね。

だからそれをできるようになるための学びがある、ファシトレのように「つくるを学べる機会」があるのがいいなと思っています。

最後に「全部自分」というところです。自分のやりたいことを思いついたら、いくらでも深められる。でも「全部自分」だから、授業に行かないでサボったりもできる環境でもあります。でもそうやって流されることも大切で。流れ着いた先にしか見えないというか、流れ着いたから、流れてたから気づくことっていうのもあります。僕は、流されているような、サボっている僕を、だんだん心地悪いなって気づけるようになっていって。そこから、「自分の心地いい」ってなんだろうなって追い求めていけるっていう環境はすごく好きです。今ここに立っている自分が心地いいなって感じられている。それに気づける学校だなって思います。

* * *

4人のようにプレゼンをする人たちだけではなく、全体のファシリテーターは8年生のハナコが臨機応変にファシリテートし、全体のマネジメントやチャット対応は、8年生のメイとエッちゃんが握っていた。

ハナコは大役を終え、こう振り返っていた。

思ってたより全然緊張しなかった!!zoomだからっていうのもあると思う。でも、参加してくれた人の顔がちゃんと見れなかったのが残念だなと感じたかな。私が言った言葉一つ一つにどんな反応をするのか見てみたいなと思ったし、風越に興味を持ってくれた人たちとつながって、いっぱいお話してみたいなって。あとは、アメリカから参加してくれてる人がいて、zoomでの説明会っていろんな人やいろんな国の人がいて素敵だなと思った。そう思えてる自分も素敵だなと思う。

いつものハナコらしく、届け先への関心と愛をしっかり持って場にいたからこその臨機応変さとやわらかさだったんだな。

メイは、そんなハナコをこうみていたらしい。

最初は結構心配してたよね。自分のファシリが大丈夫か。ハナコが定期的に「ファシリ向いてないかもー」とか「下手くそかなー」とか呟くたびに私は心のなかで全然大丈夫やろ!と思っておりました。実際に言わなかったのはお世辞に聞こえそうで。ハナコは「自分がやらないと」が少し強かったのかなーって。極端に言ったら、自分が崩れたら、全部が崩れちゃう!って思いすぎていたのかな?と私は思っています。でも、当日は自分がミスっても周りが助けてくれるよね!っていう表情がハナコから見てとれて、本番中も笑顔で進めるハナコの顔がすごく楽しそうで、その時のハナコになりたいぐらいでした。

メイらしい他者への敬意と信頼を感じる言葉だ。全体をみる人がこのような眼差しを持っているから、他の人は安心してチャレンジできる。

エッちゃんの振り返りにはこう書かれていた。

今回は、初めて裏方のマネジメントっていう立場でみんなと関わってきてチームをサポートしたりとか全体を見る役割ってそんなにやってこなかったから最初は難しかった。でも、やっていく中でミーティングの計画とかこのプロジェクトに対して積極的に関わることができたと思うからそれは良かったなって思う。

あと、みんなのプレゼンのリハーサルを聞いてフィードバックするときに、1人ひとりと向き合えたなって感じてる。フィードバックを書く時もどうしたら自分が思ってること伝えれるかなとか相手のよかったところをどうやって伝えたらいいのかなってことをいつもより考えることが多かったから、すごい自分自身が1人ひとりと向き合えて、それは学びだったなって感じてる。

お互いに誠実に向き合ってつくってきたことが伝わってくる。

ことがらを通じて相互の敬意と信頼を育てていく。本気のプロジェクトだからこそ起こることだな、と思う。

かくして「子どもによる説明会」は終わった。

当日語られた子どもたちの言葉は多彩だった。サナは「自由と不便」を対比させながら、校則やルールを自分たちで考える余白と責任感の面白さ、そしてそれを支えた「自分の問いを探究する」大切さを語った。アカリは「つくり手になる体験」から自分の可能性を広げ、学びや学校観が変わっていったことをアカリらしいことばで語った。ヤスは釣りプロジェクトを通じて自信を育み、「逃げるという選択肢があること」の大切さを自分の成長実感を込めて話した。ショウタは、「つくるを学ぶ」ということ、流される中で自分の心地いいに出会っていくプロセスの大切さを語っていた。

どの言葉にも「学校は与えられる場ではなく共につくる場だ」という手触りが込められていた。この4人からこれらのことばが語られたことの意味や価値。彼ら一人ひとりの5年間の成長の物語の傍にいたぼくらは、その尊さを実感している。

「子どもこそがつくり手」。

ことばにするのは簡単だが、実装するのは本当に本当に大変なこと。

学校教育の新しいかたちを探究する。スタッフと共にこの5年半、さまざまな制約の中で、せいいっぱい積み重ねてきたし、でもその道のりは正直ものすごく険しかった。ぼく自身もたくさん苦しみ、でも諦めずにここまで共に、なんとか歩んでこられたと思う。

振り返れば、10年前に掲げた冒頭の構想は、いま子どもたちの言葉や姿に確かにあらわれている。この説明会はその一つの場だった。ここまで諦めずに向き合い続けた子どもとスタッフに敬意と信頼でいっぱいだ。

軽井沢風越学園のありようは常に暫定的で、見方によっては「まだまだ」なのかもしれない。だがしかし理想の学校の姿なんてどこにもない。それは理想の社会がないのと同様に。だからこそ「まだまだ」だと変わり続けていること自体が、学校をよりよくしていくための条件なんじゃないかと思う。

大切にしたいことを大切にしながら、よりよいってどういうこと?と問い続けながら、よりよくしたいという意思を持ったものが考え続け、手を動かしつづける。「変わり続ける」意思をもった人たちが、共に影響を受け合いながらつくり続ける状態そのものが、よりよい学校の姿なのだろう。そう思うとぼくらはよりよい学校に向かっていると思う。

この流れを大切にし続けるためには、流れをつくり続けるためには何が大切なんだろう。

それは、この冒険の主人公である子どもという存在への敬意、スタッフという存在への敬意なんだろうと思う。そのために日々の微細なできごと、微細な変化に目を向け続けること。その中にわたしたちの営みの確かな手応えがあるはずだ。

「カリキュラムに学習者(こども)が参画する

一緒につくる人としての子どもの存在」。

このコンセプトは、何も風越に限ったことではないとぼくは思う。

これから公教育が変わっていくために、最も大切なことなのではないかと思うわけだ。

少しおおげさにいえば、民主主義というものは、完成された制度ではなく、人々が共に試し、ときに失敗し、ときに修正しながら少しずつかたちをつくっていく営みそのものである。

その意味で学校は、単なる学びの場ではなく、小さな自治の単位であり、民主主義の実験場でもある。ルールや行事も子どもと共につくり、説明会自体をを子どもが企画・運営すること。日常の中で、自分たちの日々の暮らしをつくり調整し合うことは、未来の市民として必要な「民主主義の習慣」を育てる実践そのものだ。子どもたちは、違いに向き合い、ことばを重ね、合意を模索しながら、共に生きていくありようを身につけていく。

教育の目的を、社会をかたちづくる市民を育てることに広げて考えるならば、学校は「社会に出る準備の場」ではなく、それ自体が社会であり、公共空間である。子どもは受け身の存在ではなく、学校というコミュニティを共につくる当事者だ。そしてスタッフは、共に実験を続けるパートナーだ。

コンセプトさえ真ん中に置けたら、方法はいくらでもある。たとえば校務分掌(風越ではブランチと呼んでいる)に子どもも所属する、というのはどうだろう?それだけで起きることは変わっていくだろう。

風越の実践は、その一つの試みにすぎない。むしろ、これからの公立学校にとってこそ「子どもこそがつくり手」というコンセプトが変化の核になるだろうと確信している。子どもは大人の本気をじっとみている。

開校前から続いてきた「かぜのーと」。これまでの記事を読み直しながら、学校づくりの冒険の物語をなるべく正直に届けてきた大切なメディアだったなと思う。編集部のたつみさん、ひかちゃん、本当にどうもありがとう。

100号を記念して、ということでやや肩に力の入ったまとめになってしまったが、いいことにしよう。

来年の説明会で子どもたちはどんな言葉を語り、どんな未来を描くだろうか。その声を楽しみにしながら、ぼく自身もまた、学校を、そして社会をともにつくる営みの一員であり続けたいと思う。

参考:『実験の民主主義 トクヴィルの思想からデジタル、ファンダムへ』

(宇野重規 著/若林恵 聞き手,中公新書,2023)

投稿者岩瀬 直樹

投稿者岩瀬 直樹

幸せな子ども時代を過ごせる場とは?過去の経験や仕組みにとらわれず、新しいかたちを大胆に一緒につくっていきます。起きること、一緒につくることを「そうきたか!」おもしろがり、おもしろいと思う人たちとつながっていきたいです。

詳しいプロフィールをみる