影響しあいながら 私らしい私の輪郭をつくっていく

2025年3月19日

9年生の卒業が近い。

開校の年、2020年から5年間一緒に学校をつくってきた9年生たちは、同志のような気持ちがある。卒業してしまう前に、この5年はどんな経験だったのかきいてみたいなという気持ちがあり、9年生のチーにお願いしたら「オッケー!」と快諾してくれたので、ランチをとりながらインタビューしてみた。

「風越らしさ」みたいなことがあるとしたら、それはここで学んでいる当事者であり、一番のつくり手である子どもたちのことば、それも上っ面の綺麗な言葉や、抽象的な言葉ではなく、実感がのっかった強度のあることばのなかにあると思う。

子どもたちのことばをできるだけ残していきたい。

「わたしアウトプット」(1年間の、わたしのここまでの経験・学びアウトプットする場。保護者や風越の仲間がききにきて、お互いの成長をお祝いしあう)がおわったばかりのチー。「もう話切っちゃったな」と言いながら笑顔でインタビューに応じてくれた。

__ 風越にきてから5年経ったね。最初の頃のこと覚えてる?

チー:当時、私はそもそも公立も行けてなかったし、人と関わること自体に慣れてなくて、ちょっと引っ込み思案というか、控えめな感じだったんだよね。でも最初はZoom授業(※コロナ期でオンライン開校だった)から始まったので、むしろ入りやすかったかもしれないな。

__なるほど。5年前を思い出すと、算数の時間とか、帽子にマスクにフードを深くかぶって、「あんまり見られたくないのかな」って雰囲気を、ぼくは感じてたんだよね。2階のカウンターで一人でいる時も多かったよね。あの時のチーはどんな感じだったの?

チー:人と関わるのは必要最低限がよかったんだよね。仲いい子とだけ一緒にいられたらそれでいいや、みたいな感じだったと思う。当時は他の人に興味がなかったから、あまり話せなかったんだよね。今ではもう考えられないけどね。その時の気持ちはもう忘れちゃった感じ。最初の頃は年下のちっちゃい子とか、仲のいいメンバーと一緒にいた。

__風越で5年過ごしてみて、あらためて今どんな感じ?

チー:本当に楽しいし、土日も行きたいと思うくらいのマインドで毎日過ごせている。その意味で風越に来てよかったなって思う。そうなれたのは、なんといっても人や学校を好きになれたのが大きい。いろんな人に出会って、その人のいいところやかっこいいところがどんどんわかって、そしてその人のことを好きになるという一連の流れが自分の中に生まれたんだよね。風越にいる人たち、大人も含めておもしろくて。「この人なんでこんなこと考えるんだろう」って興味持つようになっていったんだよね。

__その変化はどう生まれたの?

チー:私さ、これまでホームでも、場にはいるけど本読んでいたり、ホームの日(終日ホームのメンバーで過ごす1日。今年度は8日)さぼっちゃったりもしていたんだよね。積極的に関わらなかったなって。

例えばホームで料理をするとなっている時に、エプロンを忘れちゃったとするじゃない。そうすると迷惑かけちゃう、でも食べにいくだけは申し訳ない、だからもう参加しないようにしようみたいに考えすぎちゃうところがあって。でも、実際にホームにいってみると、他のメンバーが続々エプロンを忘れていて、逆に私だけ持っているみたいなこともあって。でもその人たち全然気にしてなくて、ビニール袋をいい感じに破いてエプロンを作ったりしていて(笑)。あーなんとかなるんだなあって。気になっていたことが少しずつ気にならなくなって、いい意味で大雑把になっていった。

そういうことの積み重ねの中で、このメンバーとだったら多分大丈夫みたいな安心感ができたんだと思う。そう変わるまで、読書していてでもホームにいられたこと、それが自然だったことはマジありがたい。

チー:でも1番の変化は9年になってからかな。これまで、先輩をみてきて、「かっこいいなあー」「あんなふうになりたいなあ」「あんなコミュニティになりたいな」という憧れがずっとあって。どうすれば私もあんなふうにかっこよくなれるんだろうって私なりに考えていた。それを実際に9年生になって行動にうつせた感じ。

9年生のみんなも本当にかっこいいんだよ。誇りに思うくらい。例えば、マレは私とは自分で勝手に遠い人って決めつけていたんだけど、一緒にプロジェクトをするうちに、私が苦手なことに手をさっと差し出してくれたり、普段から話しかけてくれたりして。すごく周りを見て気遣える人なんだなとか、話し合いの場で空気が悪くならないように気を回してるんだなって分かって、めっちゃ尊敬した。マレちゃんはいつも「どうしたらより良い場になるか」を考えて行動してて、すごいなって思ってる。そういう人がたくさんいる。

私、『キャプテン翼』が好きなんだけど、岬太郎という登場人物がいて「やらない後悔よりやる後悔がいい」みたいなことを言うんだけど、その言葉が好きで「そうだなやってみようかな」って。これまでたくさん後悔もしてきたし。自分の意見を言えばよかったなあってたくさん思った。考えすぎて動けなくなる後悔をしたくないなって。

__自分で変わることに怖さはなかった?

チー:「もっとよくなりたい」って気持ちのほうが強かったかも。変わること自体に抵抗はなかった。周りがすごい人ばかりだから、自分もかっこよくなりたいって思えたからね。だから9年生になって、修学旅行プロジェクトや、マイプロジェクトなどで、いつも一緒にいるメンバーと違う人と一緒に活動してみたんだよね。

その中で、普段一緒に過ごさない人とやってみたら、その人のすごさに出会えたみたいな経験の積み重ねが大きかったかもしれないな。今は、新しいメンバーの方が、自分のコミュニティが広がっていくチャンスだから誰でもいいよ!みたいなマインド。

今まではいろんな人と話せない自分が嫌いだった。でも変えられなくて。でも、いろんな人と出会い直して、うわーこの人のここかっこいい!そうなりたい!みたいに自分がどんどん広がっていくのを感じた。そしてその人を好きになっていく。

そうしたら、そんな自分がちょっと好きになれたんだよね。自分が嫌い、からちょっとランクアップみたいな。自分で言うのはめっちゃ恥ずかしいけど、自己肯定感がちょっと高くなった。

これまで怒られるのも怖いし、注目されるのも怖いから変なことはしないでおこうみたいな感じだった自分から、何か行動しても別に死ぬわけじゃないし、むしろ動いたことで場がより良くなることもあるから、動いてみるかって。ミーティングの時に、どうすればみんなが意見を言いやすくなるかな、その方が収穫も多くなるから、みたいに考えられるようになった。例えばすこしはっちゃけて場の固まった空気を和ませようとかね。場にいるときにドンと構えられるようになったんだよね。

***

なるほど、チーは周りの人への「あこがれ」みたいなものが自分が変わっていく原動力だったんだな。ちょうどその時に、近くにランチを食べに、9年生のカノ、シーチャンが通りかかったので、ちょっと声かけてみた。

__今、チーにインタビューしているんだよね。この5年間のチーの変化についてきいていたんだけど、二人から見て「チー」ってどんな人なの?

カノ:最初にチーと話したのは6年生の秋くらいで、その時は“静かな子”ってイメージだった。実際静かだったし。でも8年生の夏以降くらいから一気に明るくなって、笑顔が増えたなって思う。チーの笑顔って伝染するんだよね。チーが大爆笑してると、周りも楽しくなってくるというか。私はそういう“人を巻き込む力”がある子だなって感じるし、いろんな人にフラットに接していて、一人ひとりとありのままの自分で向き合うのが本当にすごいと思う。

シーちゃん:私も5年間同じ学校にいたけど、ちゃんと話すようになったのは8年生以降かな。それまでは帽子とフードをかぶっていて静かなイメージだった。でも8年くらいから明るくなって、すごく関わりやすくなったし誰にでも話しかけるところが素敵だと思う。場を明るくしてくれる存在。自分の素が出せるようになったんじゃないかなって。

チー:いやー、ちょー嬉しい。尊敬している人からすごいねって言われるのってうれしい!ありがとう。

__3人のようにお互いを「すごい」と思い合えるようになったのっていつごろからなの?

チー:多分、9年の最初の方の地球と人(社会科)の授業で「コミュニティ」をテーマに学んでからかな。あー、みんな「9年のコミュニティをよりくしたい」と思っているんだなって確かめあえた。そこから日々の中でお互いをちゃんと見るようになって、いいところを発見しあえるようになったんだと思う。そこから自然とお互いを尊敬できるようになった。

__そんなふうに見えているんだね。改めて風越ってチーにとってはどんな学校だったんだろう?カノとシーちゃんにも聞いてみたいな。

チー:一言でいうと「最高」。ここで過ごして、今までよりずっと人を好きになれたし、いろんなことに興味を持つようになった。自分からアクションしたほうが変われる学校で、周りに頼っているだけだともったいないと思う。自分がずっと試され続ける学校でもあるなって思う。そこが私には合ってた。だから7年生ぐらいまでの動かない時期も、別にあってよかったなって。どの経験もなければよかったなんてことは一つもなくて。ホームにあまり参加できなかった経験も、それがあったからこそ今は、みんながどうやって参加できるかって考えられるし。どれもあってよかったなって。あの時の自分に会ったとしても「挨拶ぐらいした方がいいよ」ぐらいはアドバイスするかもだけど、その経験も大事だよねって思うから特に何も言わないかな。その時に読んでいた本もとても大事だったから。そんな風に自分を肯定できるようになったのも良かった。

シーちゃん:挑戦させてくれる場所だったなって思う。公立のときに比べて何が違うんだろうって考えたんだけど、この5年間挑戦した場面がすごいっあったなあって思う。例えばアドベンチャー、ファシトレとか、マイプロとか、挑戦の機会と環境がたくさんあった。

その一つ一つの出来事に挑戦できたのは、周りの人、それはスタッフさんとか友達とか、今まで繋がってきた外部の方とか、そういう人たちがいたから挑戦しようと思えた。

特にファシトレが自分にとって大きな挑戦だったなと思う。人前で話すとか、授業中に先生に当てられて話すのとか本当に嫌いで。人と話すことも全然得意じゃなかったんだけど。でもファシトレでやり方を教えてもらったり、周りの人のやる気に引っ張られたりするなかで少しずつ変わっていった。

卒業したノイくんやセッチャンの姿を見てすごい尊敬したの、すごいかっこいいなって。だから私もそれを目指したというか、お手本にしているところがあった。私がその立場になった時に下の子たちが見て、こんなふうになりたいとか、憧れるまではいかないかもしれないけど、なんかそう思ってもらえる存在でありたいなって思ってやってきた。

カノ:私は、人が刺激しあって成長していく学校だなって感じている。例えばね、円卓プロジェクト(長野県の有識者会議「信州学び円卓会議」のまとめのフォーラムの対話の場を企画・ファシリテートするプロジェクト。)が始まった時、いろんなスキルを持った人が集まっていて、足手まといにならないかと正直最初すっごい不安だったのね。でも取り組む中で、お互いが持っていなかったものを補い合ったり、刺激しあったりする中で、自分もこうしたいっていうのが生まれていく。

チー:風越学園1校だけじゃなくて、こんな感じがもっと全国に広がっていくといいなって思う。自分でつくること、コミュニティをつくることに興味ある人は、そういう場で学べるといいなと思う。今は風越は知っている人だけが来れる学校で、そういう人が集まるからやりやすいという面もあるけど、こういう場が全国に広がればいろんな属性の人たちが過ごしやすかったり、楽しくなるんじゃないかなって。

風越の雰囲気とか学びとかスタッフと生徒との関係とか、そういうものが全国に広がっていけばいいなって思う。挑戦と失敗ができるところも広がるといいな。成功だけじゃなくて、失敗もどんどんして、いろんな人からフィードバックをもらって。失敗を大事にというか、それをちゃんと飲み込めるというか。うまく伝わればいいなって思うんだけど。

カノ:つくること、挑戦と失敗、両方共感なんだけど、あと二つあって。一つがプロセス。探究のプロセスとか、学びのプロセスが大事。例えば数学でスタッフのようへい(佐々木)が「考える問題」をたくさん出してくれるけれど、それって答えを導き出せるかどうかとか、ゴールがあって、そこにどれだけ早くたどり着けるかとか、そういう話じゃなくて、そのたどり着くまでの過程をとても大切にしている。一つ一つのステップを自分が納得いくまで踏んで、満足いくまでやりきるっていうプロセスをすごい大事にしてるんだなって。それって数学の授業だけじゃなくて、普段のマイプロの時とか、いろんなプロジェクトにおいても、自分たちが目指したいゴールがあって。そこに対して自分たちは満足しきりたくて、満足するためにプロセスを大事にする学校だなって思う。

もう一つが「変わり続ける」っていうこと。変わるって怖いことだし、勇気のいることでもあるけれど、風越はなんかそれを前向きに捉えてるなっていうのはすごく感じていて。「ここ変えたら、他のところがこうなっちゃうからダメだよね」とかじゃなくて、「ここを変えてみて、そこからどうしていこう?」と乗っかっていけるところがすごいなっと思う。それが軽井沢風越学園の軸としてあるんじゃないかなって思う。

チー:カノ、かっこいいなー。今の聞いていて、一人じゃないっていいなって思った。今きいたことも、確かになあって思う。私だけじゃ、その考えは思いつかなかったし、今聞いたから、これからの風越の見え方もどんどん変わるだろうなって。本当にありがとうございましたって感じ。

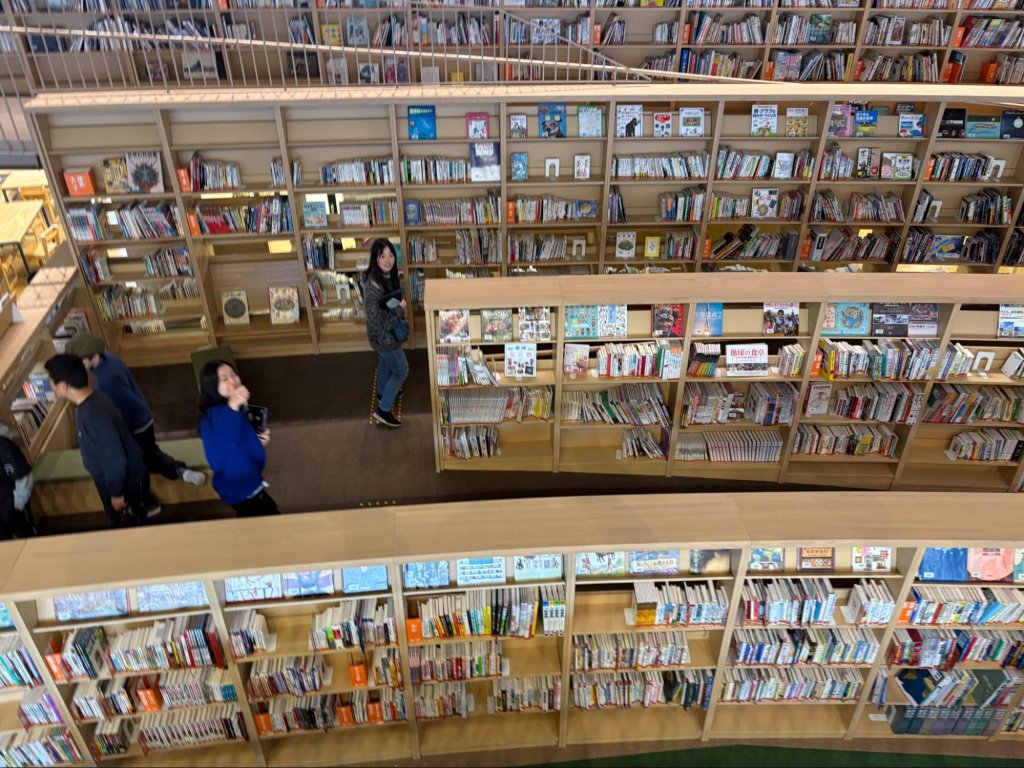

__ チーはずっと本を読んでいたイメージがあるんだけど、ライブラリーってどんな場所だった?

チー:5年から8年生の前半くらいまでは「逃げ場所」だった。勝手に気を使いすぎちゃって居づらくなったときに行って、本を読んで落ち着く、いい意味で逃げられる場所だった。だけど8年後半から9年にかけては「自分を広げにいく場所」に変わった。本を読むことで主人公の視点に立って世界が広がったり、新しいことを知れたり。自分が広がっていく場所になった。前向きにいく場所になったなーって。

__ もうすぐ卒業だね。

シーちゃん:新しい環境に行くとか、新しい学校に行くとか、なんか変わりたいっていう気持ちもあるけど、風越には仲間もいるし、支えてもらえる環境があるから変わりたくないなとも思ったり結構複雑。でも、この先行く学校が、自分に合わなかったとしても、風越で「変えられる」という、やってみる価値みたいなものを知ることができたから、積極的に自分で自分に合った環境をつくっていけたらいいなって思います。

一人ひとりの言葉の中に「風越らしさ」がつまっているように思う。それは例えば、わたしらしくいられる安心感があること。他者への憧れが自身の変化の触媒になること。違いをおもしろがること。プロセスを大切にすること。「つくる」ことでよりよく変えられるという確信。旅立ちを前に、それぞれが自分の軸を持って歩みはじめようとしている姿に、この5年間の経験の積み重ねの中で「わたしらしいわたし」に出会えたんだなとうれしくなる。

開校からの5年間は、大変な冒険だった。たくさんの期待を背負って(それは僕自身も期待していたんだけれど)開校した2020年。理想を描くのは簡単だが、それが実現に向かう道のりは険しい。思いっきり険しい。コロナ過のせいにはしたくないけれど、さまざまな制約の中で、子どもも大人もそれぞれがせいいっぱいやってきたと思う。それでも険しい道のりだったなと改めて思う。

開校前、ぼくはどこかで理想の学校の姿があると捉えていた。そうなると、そこに向かうにはどうしたらよいか?というHowの問いを立てがちで、細かい「やり方」が気になるダメな管理職だったなと後悔も多い。3年目ぐらいまでは学園もしんどい状況が続いた。

でも「子どもこそがつくり手」をブラさず、一人ひとりの子どもと向き合ってきたスタッフ。そして何より「つくり手」として試行錯誤しつづけた、一人ひとりの子どもたち。その中で、じわじわと文化が醸成されてきたんだ。

理想の学校の姿なんてどこにもないんだ、ということにようやく気づき始めた4年目。それは理想の社会がないのと同様で、あると仮定すると、ろくなことが起こらないことは歴史が証明している。

大切にしたいことを大切にしながら、よりよいってどういうこと?自体を問い続けながら、よりよくしたいという意思を持ったものが考え続け、手を動かしつづける。カノのことばを借りるなら「変わり続ける」意思をもったものが、共に影響を受け合いながらつくり続ける状態そのものが「よりよい学校の姿」なのだろう。

地図を見ながら、ではなく地図を新たに描きながら冒険する。それは常に暫定的だ。つくるためにはこわすことも必要だ。その不安定さの上で軽やかに踊る気持ちでいたい。

そう考えると、今の風越はかなりいい感じなんじゃないかと思う。風越は民主主義の実験をしていると言ったら大袈裟だろうか。少なくとも3人のことば、そして前回のインタビューのモミとユキのことばからは、その力強さを感じる。

ぼくらが頭でわかっていること、それは例えば有り体の言葉で言えば「多様性」みたいなもの。チーはその意味や価値を、たくさんの経験のなかで身体を通して実感し、体現している。身体でわかっている人に僕ら大人は到底かなわない。

大人をびゅんびゅん追い越していくひとたち。その頼もしさとともに、大人であるぼくらは、もう少しシャッキリしなくちゃなと。

「子どもこそがつくり手」を真ん中に置き続けながら、一人ひとりの大人も共につくり続ける。それを応援する、その邪魔をしない私でいたい。

そしてチーが語っていた、自分(たち)だけでなく「こういう場が全国に広がればいろんな属性の人たちが過ごしやすかったり、楽しくなるんじゃないかなって」という願い。公教育が変わっていく触媒であり続けることを大切にしながら歩んでゆきたい。

5年目が終わります。

学校づくりはずっと続いていくプロセス。

まもなく6年目です。冒険は続きます。

9年生、いってらっしゃい。

お互い新たな地図を描き続けていこう。

投稿者岩瀬 直樹

投稿者岩瀬 直樹

幸せな子ども時代を過ごせる場とは?過去の経験や仕組みにとらわれず、新しいかたちを大胆に一緒につくっていきます。起きること、一緒につくることを「そうきたか!」おもしろがり、おもしろいと思う人たちとつながっていきたいです。

詳しいプロフィールをみる