能登テーマプロジェクトにおける「協同」の軌跡 (前馬 淳策)

2025年7月22日

「生きた物語」を残す~言葉、文字にすることの大切さ~

4月に大阪府門真市から風越学園にやってきてはや4ヵ月。「かぜのーと」を書いている自分がいるなんてことは全く想像もしていなかった。かぜのーとを書くことになった経緯は、5月下旬のスイゴゴ(毎週水曜日にあるスタッフ研修日)でかぜのーとが扱われた際、「こんな人に書いてほしい」というアンケートで、7,8年テーマプロジェクトを一緒にやっていたもい(新井)から、門真に帰るまでにテーマのことを書いてほしいとのオーダーがあったからだ。そう言えばスイゴゴ終わりに、「さくさく、テーマのこと書いてほしいってアンケートに書いといたよ。」と言われたことを思い出す。その時は、そうは言っても自分が書くことはないだろうなーくらいの気持ちでその言葉を受け取り、この話題は2度と現れることはないと思っていた。

ところが7月上旬、「かぜのーと書いてみない?」との依頼がかぜのーと編集部からも舞い込んでくる。どうしようか少し悩みはしたものの、書く方向で返事をした。ではなぜ書くことを決意したのか。それには大きく2つの理由がある。

1つ目は、「生きた物語を残したい」からである。少し大げさな表現だが、4ヵ月の風越生活の中でも、1番のハイライトともいえるテーマプロジェクトについて、何か形として残しておきたかった。また、インタビューの授業で、「能登の人の生きた物語に触れる」をキーワードとして授業を行い、子どもたちは現地でインタビューを実施した。人々の生きた物語をどうすれば聞き出すことができるのか悩む様子を思い出す。そんな子どもたちの姿から、自分自身も風越での生活、特にテーマに関わってきた自分の物語を残したいと考えるようになった。

2つ目は、能登フィールドワークから帰ってきた次の日の国語の授業で聞いたりんちゃん(甲斐)の言葉である。子どもたちは国語の授業で、能登に行って感じたこと、考えたことなどを詩や随筆で表現する課題が与えられた。りんちゃんは「自分の心にあるものを文字や言葉にすることが大切」と子どもたちに語っていた。この言葉に頭を叩かれたような気がした。「感じたものはあるけど、今はうまく言葉として表現できない。」こんなことをフィールドワーク最終日に子どもからカメラを向けられて答えていた自分がいた。言葉にできないのではなく、言葉にしようとしていないのではないか。かっこつけて言葉になりませんと言っている自分が恥ずかしい。怒涛のように駆け抜けていったテーマプロジェクトについて、ちゃんと言葉、文字に残してやろうではないか、そんな決意が芽生えてきた。

さて、前置きが長くなってしまったが、7,8年テーマプロジェクトに関わると決まった4月中旬から、アウトプットデイがあった7月中旬までの約3ヵ月について書き記していこうと思う。どんな視点で書こうかなと考えると、第1タームが無事に終わりを迎えることができたのは7,8年テーマプロジェクトに関わるスタッフの協同があったからだと思う。7,8年テーマプロジェクトの経過を追いながら、そこにどのような協同が生まれていたのか、チームとしてどのように動いていたのかについて見ていきたい。また、自分自身がプロジェクトに関わって感じたことや、自分自身の関わりや、心境の変化についても触れていきたい。

試行錯誤のプロジェクト設計とチームの形成~まだまだ遠い能登~

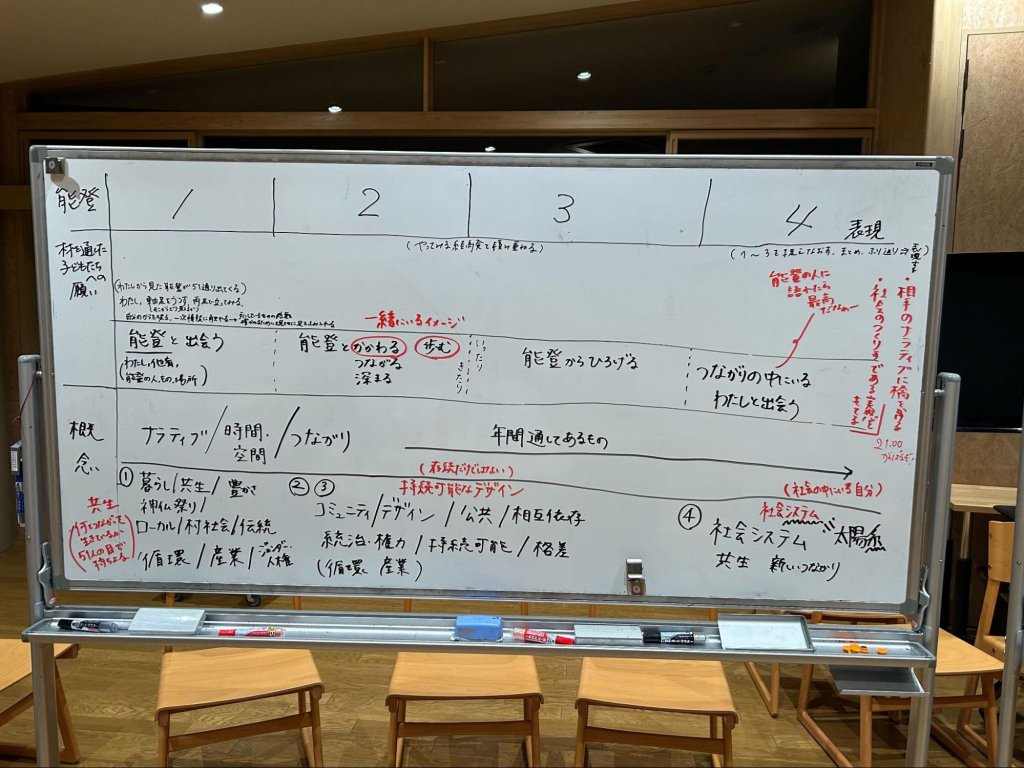

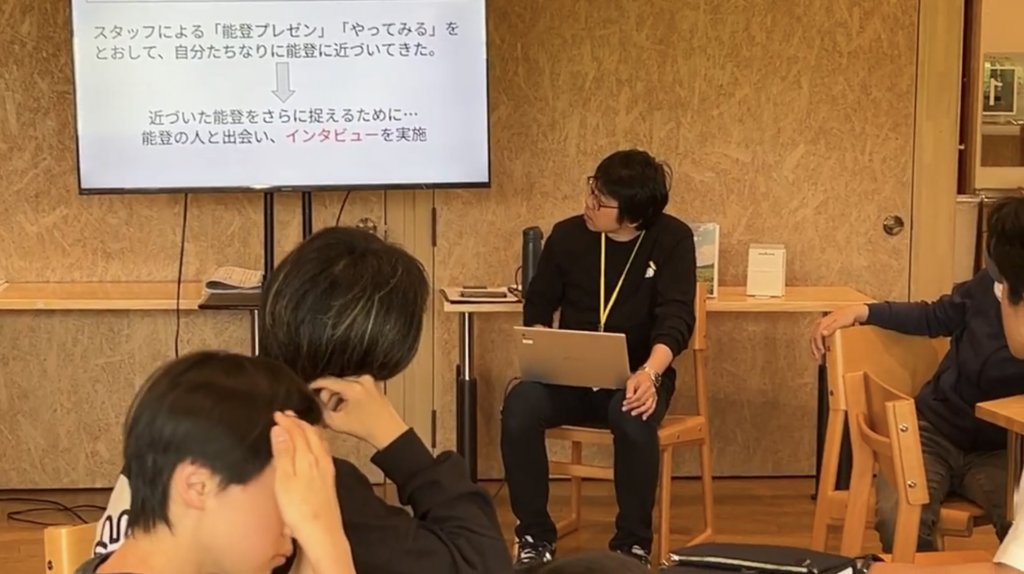

まず、7,8年テーマプロジェクトについて、簡単に説明しておきたい。今回のテーマプロジェクトでは「能登」をテーマとした1年を通してのプロジェクトである。風越では通常約2ヶ月のターム毎にテーマが変わるため、1年同じテーマを扱うことということは、新たな試みである。能登と出会うことを通じて、人と自然、人と人をつなぐ社会のつくり手であるという実感を持ってほしいという願いを持ち、つくってみる経験や、いろんな視点で振り返ることを大切に授業を行ってきた。第1タームでは、「能登の人と出会う」がテーマであり、現地の人と出会い、生きた物語をインタビューするため、能登でのフィールドワークを実施した。

このテーマプロジェクトに参加することになったきっかけは、ラーニングセンター(以下、ラーセン)でのやり取りからだったように記憶している。みっちゃん(大作)から4月中旬くらいに、7,8年テーマプロジェクトに参加することで、どんな風に設計し、どんな風に授業をしていくのかが学べ、門真市に帰った時に役に立つのでは、みたいな話があった。風越の学びの核の一つともいえるテーマプロジェクトに関わらせてもらえることは、とても勉強になるし、ぜひ一緒にやっていきたいという思いがあった。ただ、関わるといっても具体的にどんな風に関わるのかは全くイメージできていなかったし、もしかしたらちょっと一歩引いた感じの関わり方みたいなものを勝手に想定していたかもしれない。ちょっと外から眺められるといいかなぁくらいの気持ちだったようにも記憶している。その時点では能登を扱うらしいといった情報くらいで、「へー能登かぁ」くらいの感じだった。

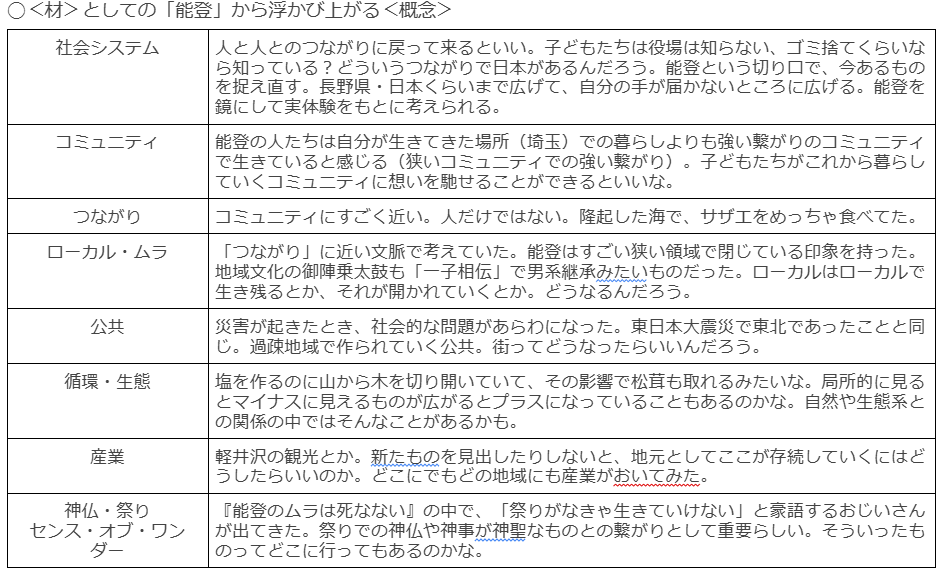

すでにスタッフのキックオフは始まっており、僕が参加したのは4月16日の2回目のミーティングから。メンバーはもい、ようへい(佐々木)、そしてはるやん(西村)。はるやんはラーセンでちょこちょこ関わりがあったが、あと2人とはまだそこまでのやり取りがない。妙な緊張を抱え、ミーティングに参加した。今回のミーティングでは、能登を通して浮かび上がる概念の候補をそれぞれに出し、どの概念を扱うとよさそうかということについて話し合う。考えを書き出す時間では、ドキュメントの共同編集でみんなどんどん書き始める。自分はというと、そもそも能登に何があるのかわからないのでほとんど手が動かず、能登についてインターネットで調べることから始める。その間にも色んな概念が目の前では増えていき、なんとなく焦りを覚える。全部で25個くらいの概念が出たが、そのうち2つくらいしか出せなかったように記憶している。その後なぜこの概念を出したのかをそれぞれが話をする。なんだか難しい、普段あまり使わないワードが飛び交う。はるやんは、ラーセンでも自分が学んできた言葉をうまく使って話をする。難しい言葉も出るが、それが伝わるように話をしようとしてくれる。ようへいも自分なりのこだわりがあり、言葉で表現するのが難しいようなことも、なんとか言葉にしようとしてくれる。もいは「もう少し教えて」と、考えを自分に落とし込もうと妥協しない。そんな様子を見ていて、ここに自分が入って役に立てるのかと不安になる。同時に、どのような概念を扱うかについて考えることの新鮮さや、こうした話し合いが重ねられプロジェクトがつくられていくことを実感する。

3回目のミーティング(個人としては2回目)は、かなり印象深い回となった。4月21日の放課後、前回みんなで出した概念をどのタームに置き、1年間どのような形でプロジェクトを進めていくのかを考える。7,8年テーマプロジェクトの設計の前提であるが、基本的にはもいがたたき台を示し、それをみんなで詰めていくという流れ。ここには、担当教科の関係で土台の授業をもたないもいの思いというか、決意のようなものがある。ただ、全てをもいに任すのではなく、みんなで作り上げていくということが、7,8年スタッフの共通の認識だと理解している。このスタイルは、誰もがそこに関わることができるというメリットもあるが、話にたくさんの時間を要してしまうというデメリットもある。このあと話そうと思っているこの日のミーティングも、結局は21時すぎまでの話し合いとなり、時間効率というところだけを見ればデメリットが浮き彫りとなり、毎回これだけの時間を費やすのは現実的ではないとも思ってしまう。また、事前に大まかな方向性を考えてくれ、たたき台を提示してくれているもいの考えをどこまで尊重していくのかは難しい。ただ単に尊重するだけでは話は膨らまないし、もいの考えを踏まえつつも、自分たちの考えも伝えていきたい。それにはお互いの考えを出し合い、すり合わせていくという作業が必要となり、やはり時間がかかってしまう。21日のミーティングはまさに今述べたことがそのまま当てはまるような時間であった。では、ミーティングの中身を振り返っていきたい。

前回出した概念から、どの概念を扱っていくのが良いかについて話し合いが進められる。まずは、どの概念をどのタームに置き、どのような願いを持って学習を展開するかについて、スタッフ各々が考え、お互いにプレゼンする。こうした考え方をこれまで経験してこなかった自分にとって、この時間は新鮮であるとともに、思うように手が動かないことに対するもどかしさ、無力感のようなものを感じていた。曲がりなりにも十数年教員としてやってきたのに、こんなにもわからないものがあるのかと言ったような感覚である。それでもなんとか考えを絞り出したように記憶している。

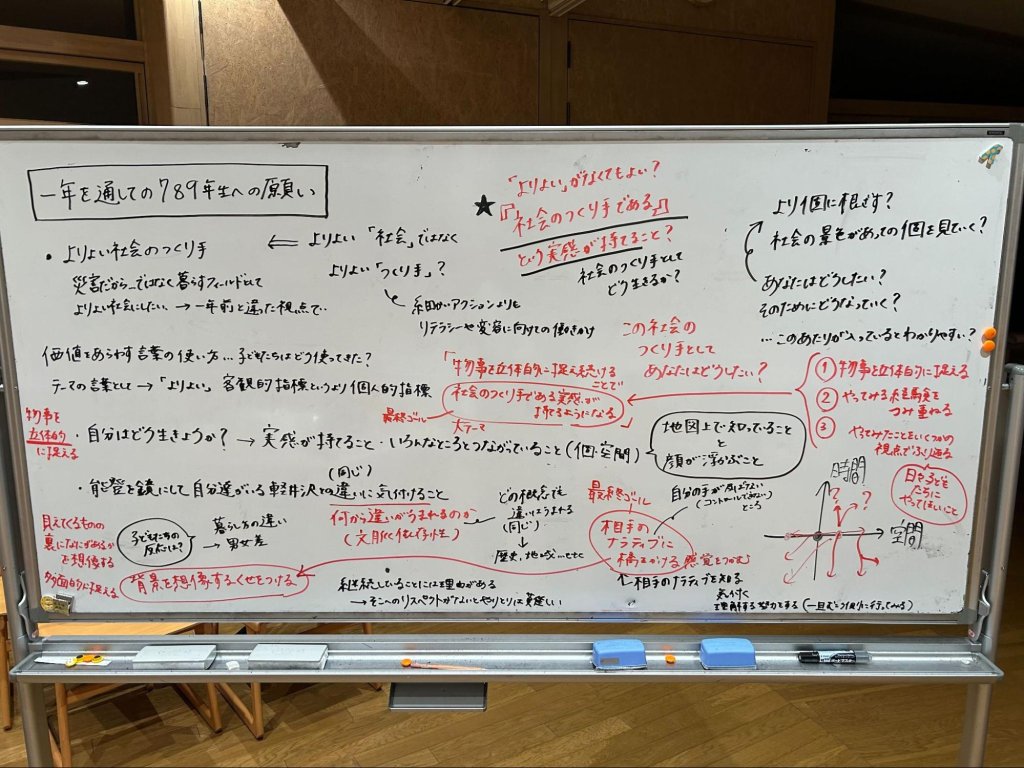

1時間程度ミーティングを行い、時間が来たので一旦終了となる。お互いの考えは共有できたが、当初のゴールとして想定していた、グランドデザインを描くところまでには至っていない。数日後には他のスタッフから意見をもらうチューニングの場を控えていたため、なんとかそこまではたどり着きたいとの結論となり、1時間の休憩の後、延長戦が始まる。19時から2時間を目標として、まずはこのテーマプロジェクトを通しての願いについて考えることとする。「社会のつくり手」をキーワードとして、それぞれが思いを伝えていく。話された内容は、大きなホワイトボードに記されていき、今何が話されているのか、何が決まっているのか、何が問題点になるのかについて整理される。特に役割を決めたわけではないのに、自然と自分の役割を見つけて動き出すスタッフ。

続いて、グランドデザインの設計へと移る。今回は1年を通してのプログラムとなるが、タームがあるため、自然と各タームでどのようなことを扱っていくかという設計となる。考えがまとまりかけたと思えば、やっぱりこうじゃないと変わったり、ここでこれが出てくるならこうなるんじゃないかとなったりと、行ったり来たりしながら考えをまとめていく。このミーティングを通して感じたことは、妥協しないということ。長時間に及ぶミーティングで疲弊しているが、疲れたからもういいやとはならない。自分の引っ掛かりについては放っておかない。こうやって自分の考えを話せる背景としては、大前提として良いプロジェクトにしていきたいという思いと、基本設計をしてくれたもいが、より良いものにブラッシュアップするため、意見をキャッチしようとする懐の深さからくるものだと捉えている。それぞれ個性があり、こだわりもあるメンバー。自分が納得するまでは安易に良しとは言わないはるやん。決まりそうになっても、冷静に一歩引いて見つめ直すようへい。自分の思いはありつつも、意見を柔軟に受け入れ、まとめていくもい。こうしたメンバーのやり取りを見ていると、この大きなプロジェクトを進めるためには、チームとしての協力が不可欠であること、そしてこの時間を過ごしたことにより、テーマプロジェクトを進めるにあたって、お互いの認識のズレが少なくなるということが生み出されているように思う。

とにかく長い1日であった。頭は疲れているが、心は満たされているような感覚。そして繰り返しにはなるが、そのチームに入りきれていないという無力感。色んな思いが入り混じり、家路についたことを記憶している。ちなみにこの日のリフレクションは、以下のようなことを書いていた。

放課後は7,8のテーマの打ち合わせに参加。1年間の計画を立てる。どんな力をつけてほしいか、どう活動していくかについて話をする。スタッフの思いや考えをすり合わせる。当然似ている考えもあれば、違う考えもある。誰かに任せるのではなく自分事として考えるから当然時間もかかる。でも妥協しない。お互いの考えを理解しようとする。自分自身、知識、経験もなく、ほぼ見ているだけになってしまったが、自分なりには考えようとしていたはず。(頭を使いすぎて夢にまで見たくらい。)教師がここまで真剣に考えれば、押し付けではなく子どもに伝わるものはあるはず。こういう時間は定期的に必要だなと思う。(最近は働き方改革〜とかでなかなかそんな時間も取りづらい。ましてや、これからは早く帰りや〜と言わなければならない立場にもなるので・・・)

その後、何回かミーティングを重ね、第1タームに能登に行くこと、現地の人にインタビューをすること、第2、3タームのことなどが決まっていった。

手探りなチームへの関わりと訪れる試練~近づいては離れる能登~

そして、5月13日、第1タームの授業が始まる。最初の授業の2時間は主にもいとようへいが前に立って進める。自分の立ち位置は子どもの後ろか横。良くも悪くも特に何も意識していない。出番があれば関わるが、今日は出番がないという気持ちだったと思う。そんな様子を見透かされたのかどうかはわからないが、後日みっちゃんから、以下のようなメッセージがスラックの能登チャンネルに投稿される。

もい、待ちに待ったキックオフ、テーマを手渡してスッキリしたでしょうか。場に立っていた,もいとようへいがどんな時間だったのか、ふりかえりラジオも聴きながら、まずはもう少し二人の声が聞きたいなと考えていました。だけど、なかなか時間ないからね、テーマの時間にお邪魔して感じたいと思いますし、大きなところでのプロジェクトの学びづくりをご一緒したい気持ちです。

さて、気になったこととしては、大人も子どもも「場に対して」「他者に対して」ひらかれる体になっているかということでした。言語化むずかしいのだけれど、大人はここまで準備をしてきたけれど、関わりや関心には違いがあるし、その中で場にいるときの体は正直だと思うんです。意識しないと、「うわ〜このテーマおもしろいでしょ、ついてきなよー」という感じや「自分メインじゃないから、とりあえず見てよ〜」という感じがそのまま場に表れてしまうというか。とりわけ,もいとようへい以外のスタッフ(場に立っていない)はそれが、そのまま表れているなぁというのを感じました。わからないながらも関心を寄せている感じや不安だからか引いている感じとか。自分が子どもだったら、今の私はどう見えるかな?どう感じるかな?ということ、あるいはもいやようへいから自分はどう見えるかな?ということへの感度が高まって、私があろうとするスタッフの姿を意識すると体も動くように思います。慣れないとめっちゃしんどいと思いますが。なるべく正直にまっすぐにポジティブに以上です!

この投稿を読んだメンバーがそれぞれどんな受け止めをしたかは定かではない。確かにこの場への関わり方は難しい。前に一緒に立っていればよかった?後ろで子どもと一緒に座っていればよかった?関わり方の態度をちゃんとしてればいい問題?とも思ってしまう。ただ、自分にとっては、前述したような状況があったため、ぐさりと心に刺さるように感じた。知らぬ間に設計者としての意識は薄れていき(そもそも持っていたかも疑問)、お客さんのような意識でいたのかも知れない。そういう意味では、このみっちゃんの言葉は、自分がこのテーマプロジェクトへより近づいて関わることの後押しをしてくれたと思っている。

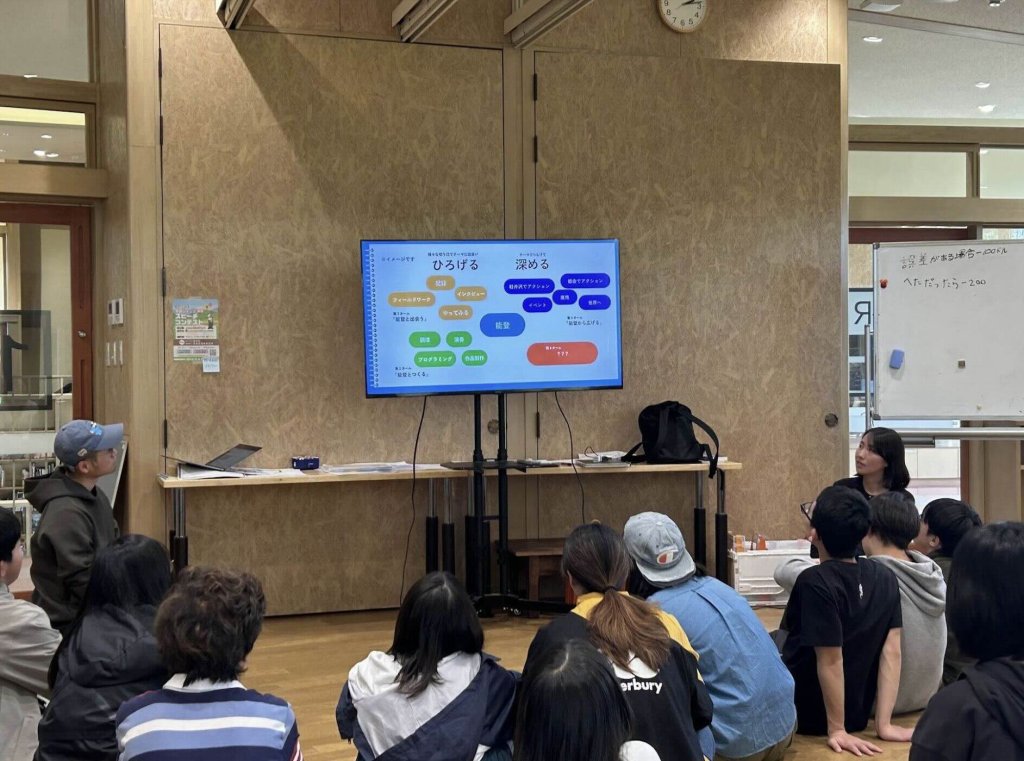

僕がこのプロジェクトにどう関わることができるのか悩んでいたタイミングで、スタッフによる能登プレゼンを授業で行うことになる。フィールドワークで行く予定の地域から近づくのか、それとも能登にあるコンテンツから近づくのかという話が行われた。また、もいへの負担のようなものもスタッフの振り返りで出されており、ちょうどいいタイミングだし、テーマプロジェクトに関わる全員で取り組んでいこうではないかという流れが自然と湧き出たんじゃないかと思っている。個人的にも、20分程度のプレゼンではあったが、子どもの前で話すとことで、これまでより主体的に関わることができそうだと感じたし、しゃべったことに対する重み、今回で言えば輪島塗の魅力を語ったのだが、輪島塗と言えばさくさくといった構造が出来上がった。場が無理やり自分と子どもたち、そしてプロジェクトとをつなげたような感覚。ちなみにプレゼンでは全部で6つのコンテンツが紹介される。つまり、6人のスタッフが必要である。これってよくよく考えるとすごいことだ。また、能登プレゼンを行うことが決まったのは金曜日、授業は週明けの月曜日。言ってもどうにもならないからかもしれないが、誰も無理とは言わない。もいとしては、きっとこのスタッフたちなら大丈夫という信頼感、こちらとしては、このプロジェクトにかけるもいの強い思いに答えたい気持ちみたいなものがあったのではないだろうか。

能登プレゼンも無事終わり、子どもたちも自分の関心事にわかれ、「やってみる」活動が進んでいく。自分の持ち場が決まったこともあり、自分自身もこれまで以上に積極的な関わりができるようになってくる。さて、そんな中、能登フィールドワーク実施に向け、大きな壁にぶち当たる。この第1ターム最大の山場、能登フィールドワーク実施にあたっての資金問題である。

いよいよ1ヶ月後にフィールドワークが迫ってきた5月22日、フィールドワークの資金について、管理職、リソース(事務局)スタッフ等に相談を行うことになった。

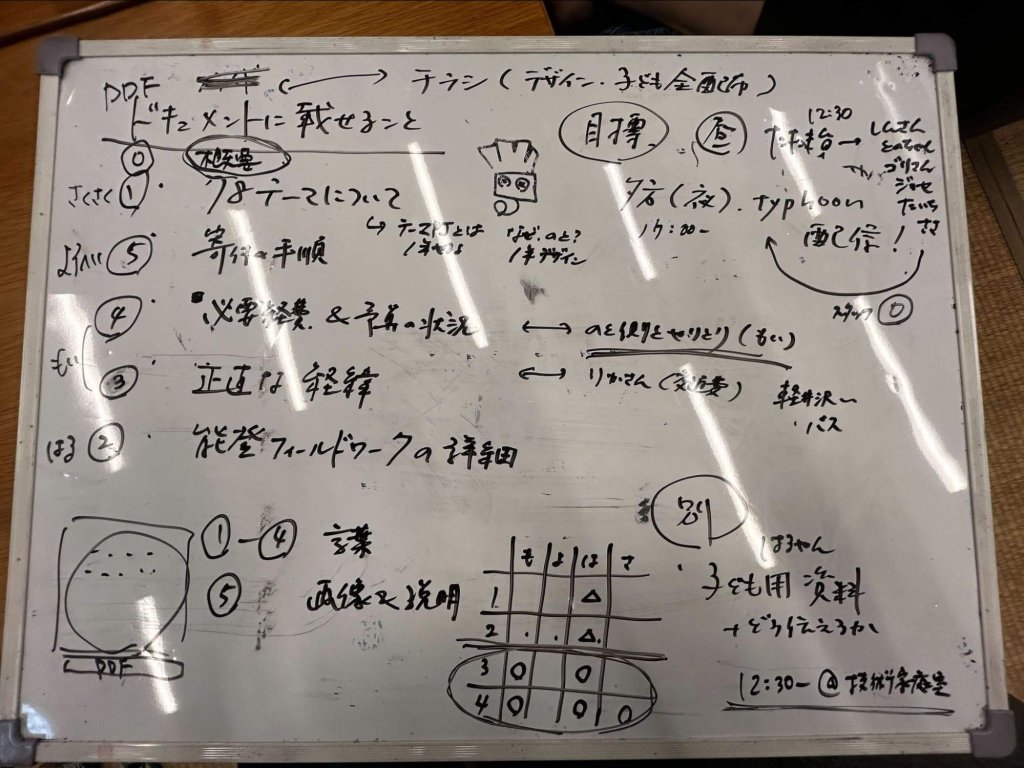

資金の相談は1時間半近くの話し合いとなり、結論としては寄付を募り、5月31日までに必要な資金を集めることとなった。その後、明日から、いや、今日からやるべきことについて急ピッチで整理し直す。寄付のお願いの流れの確認、チラシの作製、保護者、子どもにどう伝えるか、寄付に関しての説明会の段取り、具体的な金額の洗い出し、スタッフへの説明、協力依頼、などなど。こんな経験はおそらく誰もしたことがないが、必要だと思われることを洗い出し、役割を決めて動き出す。これまでも7,8年テーマプロジェクトに関わるスタッフのチームワークは感じていたが、この件をきっかけに、さらに強くなったように感じている。というよりも、強くしなければ乗り越えられないとでも言えるだろうか。寄付を募ると決めた時にしんさん(本城)が言った言葉「やるんならやる」も、個人的には気持ちに火がついた。また、みっちゃんが言った「スタッフにとってもプロジェクト」という言葉も印象に残っている。他人事とまでは言わないが、どこかまだ距離感があったこのテーマプロジェクト。自分で待っていても近づいてこない。自分から近づき掴みにいかない限り、この距離は埋まらない。こんな気持を持っていたと思う。2人の言葉は直接心に刺さったものではあったが、背景には、こんな関わりをしている自分をテーマプロジェクトの設計者と言ってくれ、温かく受け入れてくれているスタッフの思いに応えたいという思いがあったかもしれない。ちなみにこの日のリフレクションでは、次のようなコメントを残している。

昨日の夕方からの7,8のテーマプロジェクトについて。結構頭がいっぱいいっぱいで、何をどう表現しようか難しいが、今の書ける精一杯を書いてみたいと思う。お金の件については、確かにここに至るまでに何とか出来たかも知れないという思いもありつつ、なんとかなるんじゃないかという思いもあった。18時30分に方向性が決まって、その後みんなで作業に取り掛かる。自分も何かしらの役に立ちたいとは思いながらも、自分に何ができるんだろうという何となく無力感のようなものもあった。微力ながら役にはたてているのかな?テーマが進むにつれて、自分もこのチームの一員と胸を張って言えるようになりたい。今自分が何ができるだろうという気持ちになるのは、テーマというものがわからず、先行きが見えない不安と、やはりどこかで一歩引いている自分の存在だと思う。このテーマにしっかりと関わる中で、その一歩引いている自分も少しずつ前に出てきている自覚もあるが、まだまだなんだろうな。そういえば、こういう共同作業をするときの自分の立ち振舞ってどんな感じかな?って考えると、自分でグイグイ引っ張っていくというよりも、全体を見ながら動いているように感じる。よく言えば全体を俯瞰的に見ている、が、悪く言えば消極的。決してやる気がないわけではない。もちろん積極的に行く場面もあるが、それは場が握れるという自信があるときかな。自分の特徴?個性?みたいなものを無理に変える必要はないとは思ってるけど、なんかうまく関われるようになっていきたいなって思う。

うん、さっきは火がついたとか言っていたけど、リフレクションを読み返すと凹んでるだけだな⋯。これを書いている「今」振り返ると、ということで読んでもらえるとありがたい。

多くの人たちにご協力いただき、寄付は目標金額に到達する。この短期間に集まるなんて想像もしていなかったというか、どれくらいで集まるかなんてことも想像できなかった。この間、寄付に向けて動いたこと。寄付のチラシ配布、保護者会に参加し、寄付のお願いの依頼、寄付者への説明会、塩クッキーの販売などである。これだけのことをしながら、昼は通常の授業(テーマの授業も含めて)、それぞれが抱える担当の業務、また、もいはフィールドワークに向けての現地コーディネーターとのやり取り、やることが山盛り。ただ、これだけのことをこなせたのは、当然だが自分たちだけの力ではない。7,8年の思いを聞いて興味を寄せ、力を貸してくれたスタッフ、お金周り、寄付のことなどに尽力してくれたリソースのスタッフ、細かく挙げだすとキリがない。これまではラーニンググループやブランチ(校務分掌に相当)でのコミュニティの動きは見えていたが、「チーム風越」としてのコミュニティが見えたような気がする。7,8年のテーマプロジェクトにかける熱量を感じてくれたからだとは思うが、困ったときは助けてくれる、支えてくれるという風越スタッフコミュニティがあると感じたし、こういうスタッフの姿を子どもたちも見て、子ども同士の「協同」も生まれたりするのかなとも思う。学校全体の協同みたいなことについては、リフレクションでも触れていたので、その部分を以下に抜粋してみた。

子どものやりたいだけでなく、大人のやりたいも叶えることができるか?そしてそれをどうせ無理だから⋯とせずに言える集団であるか?色々考えさせられる時間だった。また、周りのスタッフの理解、協力もすごくありがたかった。7,8年のことだが、多くの人が関心を寄せてくれていた。特定の学年のことだけど、学校全体で考えてくれているようで、そういう文化が風越には作られていっているのかなと感じた。やはり、どんな集団を作っていくか。色んな人がいる中で、どう価値観や思いを共有していくか。子ども以上に大人は難しい。でもそこに挑んでいかないと、子どもたちにいい教育はやっていけない。確かに公立の学校、特に小学校ではクラス、学年の意識が強く、自分以外の学年、クラスへの関心が薄くなる現状がある。それをどう切り崩していくか、どう文化を作っていけるか考えていきたい。

資金の面もクリアでき、フィールドワークが近づいてくる。第1タームでは、「能登の人と出会う」がポイントであり、現地でのインタビューがメインの活動の一つでもある。このインタビューに関しての授業は僕が受け持つこととなっていた。能登の人の生きた物語を聞くという難しいテーマをどのように子どもと考えていくのか。ゲスト(八燿堂、岡澤浩太郎さん)を招いての授業となるため、どのように岡澤さんに関わってもらい、どのようなことを届けてもらうのか。オンラインでやり取りを行い、当日を迎える。余談にはなるが、中学生の前で授業を行ったのは、教員免許取得のために大学4回生の時に母校の中学校へ実習に行ったとき以来、約19年ぶり?くらいである。岡澤さんの言葉は、本物だからこそ滲み出るものがあり、スタッフでは伝えても伝えきれないところで力を貸してもらった。今回、授業に岡澤さんを招くのと、招かなかったのでは、子どもの学びや能登でのインタビュー活動にどのような違いが生まれたのだろうか。日々の授業やプロジェクトをつくるにあたって、スタッフの「協同」が欠かせないことは言うまでもない。そこにプラスアルファで、地域の方や専門家も交え、ともに作り上げることで、より良いものが生み出されるということについて実感させられた時間だった。ただ、一緒にやった、くらいでは「協同」とは言えないかなと思うが、「共同」くらいはできるのかな?(いや、協力くらいか?)

今回インタビューの授業を握ったことで、自分の中にあった「関われてないんじゃないか感」がだいぶ小さくなった。何かを主で持つことの必要性は感じるが、主で持たなくても関われていると思えるにはどうすればよいのだろうか。また、授業はたかだか3回程度。その程度でやった気になるのもなとも思ったが、「さくさくがこの授業(事前の打ち合わせも含め)を握ってくれたおかげで、他のスタッフはフィールドワークのことに集中出来たりしたから助かったと思うよ。」と言ってくれ、この言葉に救われた。

深まるチームの連携と見え始めた自分の居場所~やっと近づいた能登~

いよいよフィールドワーク当日を迎える。文章でサラッと書いたが、ここに至るまでにやるべきことは山程あった。日々状況が更新されていくコーディネーターとのやり取り、新幹線、宿の予約、学校から持っていく荷物の準備、配慮が必要な子どもへの対応の検討などなど。やはり現地とのやり取りは大変で、もいは日々忙しそう。また、新幹線の予約の関係で、ひなこ(松澤)に何度も駅に行ってもらう。はるやんは9年のSDなどもあり、そもそもテーマに関わる時間が少なくなってくる。ようへいも日々の数学の授業がなくなるわけでもなく、疲労は蓄積されていく。少し大げさだが、みんな満身創痍になりながらも歩み続けた期間だったように思う。取れる仕事の量は違うが、それぞれができることを引き受け、それぞれができることをやってきた。このあたりになってくると、一緒にやっていることが当たり前で、阿吽の呼吸みたいな感じでやり取りできていたようにも感じている。改めていいチームだなと思う。じゃあ何がそうさせたのか。過ごした時間が長いから?単に気の合うメンバーが集まったから?(いや、そうは思わないが⋯)苦難を共に乗り越えたから?これについては、他のスタッフはどう感じていたのだろうか。

さて、僕自身のテーマプロジェクトとの距離感は、かなりいい感じに縮まってきた。授業を握ったことで、その部分については任されているといった感覚や、子どもとのやり取りを重ねる中で、自分を認識され、場に溶け込むことができてきたといった感覚があったからかもしれない。時間はかかったが、フィールドワークを目前に控え、やっとチームの一員であると胸を張って言えるところまでやってきたのではないだろうかと感じていた。

6月23日〜25日にかけての3日間の能登フィールドワークが実施された。天気が心配されるものの、ほぼ全行程予定通り実施。ちなみにだが、前日まで7,8,9年生のアドベンチャーが開催されており、もい、ようへい、はるやん、さやさん(岩瀬)は帰ってきてすぐに能登に出発という強行スケジュールだった。この日程しかなかったとは言え、大人も子どももよく頑張ったなと思う。

話をフィールドワークに戻す。1日目は羽咋駅から千里浜、氣多大社を経由し、宿泊先をめざす(5kmほどの徒歩移動)。途中雨に振られることもあったが、無事宿に到着。風越ではほとんど見ることのない5分前行動や、集団行動みたいなことをやっていて、思わず笑ってしまう。夕日に感動する子ども、別の学校の子どもと交流している子ども、ピアノを発見し、弾いていいかを知らぬ間に宿の人に確認し、ピアノを披露している子ども。めっちゃ楽しんでいる。夕食後、翌日のインタビューの準備の時間を設けていたが、やってきたのは一人だけ。(夕食前には半数近くの子どもが参加すると手を挙げていたのだが⋯)でも、やっとの思いでやってきた能登を全力で楽しんでいる子どもたちの姿を見て、まぁいいかと思うスタッフ陣。この辺の感覚が大きくズレないことも居心地が良い。今大切にすることは何かみたいなことが、特に話をしなくても共有できていたように感じる。翌日はA、B、C、D、Eの5グループがそれぞれのエリアに分かれて活動。すなわち、スタッフは別々の場所に分かれてしまう。事前にしっかりと打ち合わせをしていたこともあり、問題なく進んでいく。細かなやり取りはスラックを使って情報共有を行う。僕のグループにはジョセ(金子)がいたという安心感はあったが、仮に一人だったとしても、つながっていられるという安心感はあったと思う。3日目は千里浜に全員が集合して振り返り。あとは軽井沢に帰るのみ。最終日の大きなミッションは、長野駅での新幹線の乗り換え。金沢駅からの新幹線が軽井沢駅に停車しないことから、長野駅で乗り換える必要がある。乗り換え時間は5分。隣のホームのため、階段の昇り降りが生じることとなる。なんとかなるだろうという気持ちはあるものの、最善の準備は怠らない。金沢駅での待ち時間に、長野駅で分散して降りることをもいが提案。それをすぐに共有してミッションに備える。出口の分散のため、ようへいを先頭に車内を移動するが、なぜか車掌に止められたり、車内販売のカートに邪魔され進めなかったりというハプニングも。無事出口にたどり着くと子どもから「緊張してる?」とツッコまれる。「大丈夫」と返したものの、緊張していたのだろう。乗り換えは問題なく終わった。余裕があったくらい。事前の準備と、子どもたちの素早い動きに感謝。

こうして2泊3日のフィールドワークが幕を下ろした。様々なエリアに分かれての活動のため、その場での臨機応変な対応が求められる3日間だった。今回かぜのーとを書くにあたり、改めて3日間のスタッフのやり取りを見返すと、結構な頻度でやり取りをしていた。大きなことから些細なことまで。こんなこと共有してもいいのか?みたいな空気感はない。それぞれが違う場所にはいるが、このフィールドワークを無事に終える、子どもたちにいい経験をさせるという目的のもとに繋がれていたのではないだろうか。

能登から帰ってきた後は、7月10日のアウトプットデイの準備、インタビュー記事のまとめの作業が始まる。ここまでくればあとは走り切るのみ。帰ってきてからの自分の振る舞いを思い返してみると、子どもの前に立つことが多くなっていた気がする。自分からやると言っていたわけでもないと思うが、自然とそんな流れになっていた。アウトプットデイでも、保護者へのテーマプロジェクトの説明の際に、「インタビューの部分お願いしてもいいですか?」ともいが言ってくれた。そう言えば、ポスター作りもはるやんが声をかけてくれた。フィールドワーク前に、やっとチームの一員になれたと感じていたわけだが、こうしたやり取りからも、自分を頼ってもらえてるのかな、なんてことが感じられ、チームの一員として存在する自分が認識できるようになってきた。

分かる、知るから生まれる「協同」~仲間の声から深掘りするチームの姿~

さて、ここまで第1タームの7,8年テーマプロジェクトについて、自分自身の関わりかた、立ち位置の変化、それから、このプロジェクトを成功させるため、スタッフがどう手を取り合って来たのかについて、僕自身が感じた視点で振り返ってきた。スタッフの協同については、言い方が適切ではないかも知れないが、ごくごく当たり前のことが出来ていたと思っている。なにか特別なことをしたわけでもないし、旧知のスタッフが揃ったわけでもない。今回と同じことを別のスタッフ集団が取り組んだらどうだろうか。うまくいくかもしれないし、いかないかもしれない。

ここまで書き進めたところで、大前提として、今回うまくいったと思っているのは僕だけかも知れない。それにみんなにとって協同ってどんなところに感じていたんだろうという疑問が生じてきた。じゃあみんなに聞いてみようということで、もい、ようへい、はるやんにインタビューを行った。このチームをどう見ていたのか、協同についてどんなふうに考えているかみたいなことを中心に聞いてみた。

風越で大事にされている「協同」。この協同ってもしかしたら人によってニュアンスが違うかもしれない。ここまで読んでくださったみなさんも、自分にとって協同ってなんだろう、協同する際に大事なことってなんだろうという問いをもち、インタビューを読んでいただけると幸いだ。

〜第1ターム、どんな思いでこのチームに関わっていた?〜

最初の「この1年どうする?」みたいな設計の基本理念のところは、出てくる言葉が風越の言葉で、去年まではこうだったよね、とかってことが、反省も込みで思い返しながら話される場面が結構あった。新入職の自分は、問われていることが何を聞かれているのか全然わからなくてかみ合わない、手を伸ばしてるんだけど、わからんみたいなそういう感覚がすごくあった。 だから何もできてないという以前に、そもそも今、自分が何をしてるのかも分からんみたいな、 そういう感じは結構あったかな。その場にいること、付いていこうとすることに必死だった。 テーマプロジェクトが始まって、なんとなく動きも見え始めて、特に寄付の時なんかは自分がずっと仕事を果たせてないみたいな気持ちはものすごく強かった。 寄付説明会の時に、ようやくちょっと1つできたかな?みたいな感覚があった。徐々に何か分かってきたり、自分で握れるものが見えてきたりしたことで、安心して協同というか、グループの中で居場所がある感じみたいなのが徐々にでき始めた。 テーマをやる時は、土台の授業が多いこともあって、これまでは一歩引いちゃうみたいな時期もあったな。 ちょっと違う関わりができるのかなって思ったのが、一昨年もいと一緒にやった「和菓子と見る景色」の時だったんだよね。 もうちょっと自分がテーマにぐっと関わったら、どんな感じになるのかなと思って動いてみた。どうしても相手が持つ実動の部分は増えちゃうんだけど、でも自分のテーマでもあるみたいな手応えはあったなぁと思う。それ以降、仕事の量とか負担感とかって、目に見えないものがいっぱいあるから、その中でどうやって協同できるといいんだろうみたいなことは、ずっと頭の片隅にはある。

みんなとのやり取りっていう意味では、見捨てずにいてもらえたなみたいな感覚がある。 主に中心はもいで、経験のあるようへいがいて、こちらを見捨てずに、一緒にやろうとしてくれてる感じみたいなのがあったから、それはすごいありがたかった。

テーマも含め、授業をやる時、 授業の協同をやる時に決めていることは、相手を1人にはさせないっていうことは僕の中で決めている。授業を一緒につくる時に、そこは譲らない方が、つくってて意味のあるものができそうだなあっていう感覚がある。 だから今回も、もいを1人にはさせないみたいな気持ちはずっとある。具体的に何したんだ?って言われるとパッとは出てこないんだけど、50人の子ども相手に、1人で前に座るのは大変だから、相談したわけでもないけど、前に2人くらいは必要だろうな、一緒にいようという気持ちもあった。

もう1つは、はるやん、さくさくは1年目なんで、1年目はいるだけでいいからという気持ちがずっとあった。1年目はまずはいるだけで百点って思いがある。

授業の設計について思うことは、考えがいっぱい出てくるから、それに嘘はつかない。

授業の設計の判断は譲らないって感じかな。 実動とか準備とかは難しいなっていう感覚はある。でも、その授業が何を願ってやるのかとか、どういう見通しでやるのかとか、今日の授業はどこを大事にするのかとか、そういうとこは手放さずにやりたいし、その方が最終的に子どもにとって意味がありそうだなぁっていう感覚がある。それぞれが大事にしていることって、見えてないことがあるから、その時にそれは違うんじゃない? って言える雰囲気も大切だと思っている。

最初は教科の学びをどうテーマの中で子どもたちに手渡せるかみたいなことを考え続ける必要があるなと思ってたし、1年間考え続けたいなと思ってた。それと同時に、この能登っていうテーマが、一緒に協同していくスタッフのものになるために、私には何ができるんだろうっていう問いが、新たに生まれた。私は土台の授業を持っていないから、テーマに関する仕事が増えるのは全くなんとも思っていない。ただ関わる人数が多いからこそ、みんなで集まって話をしていく難しさがあった。ここまで共有して授業に臨みたいんだけど、時間の関係で一部だけ共有して授業に臨むみたいなことも正直あったし、ここまではみんな受け取れないだろうなとか、そういう精査はしてきた。だからもどかしさがなかったと言えば嘘になる。協同ってやっぱり難しいなぁって思ったし、50人っていう子どもの規模だからこそ、そこにつくスタッフも多い。共有しようと思えばどこまででもしていきたいけど、時間とかの難しさの中で、もう少しやりたかったなぁとか、できたなぁっていう部分は反省としては残っているけど、ベストは尽くせたなっていう感覚でもいる。

特にメインを握ったこの4人の協同で言うと、こと(寄付集めやフィールドワーク)が大きすぎただけに、もはや協同しないとそこは達成できないみたいな、今までのテーマづくりとは違うつながり方があったように思ってる。1年目とか、初めてですとか言う暇もないぐらい仕事があった。その中で覚えていることで、さくさくが246(西村)とカウンターで向き合って、作業を手伝ってもらっていた時に「これで246も能登チームの一員ですね」みたいなことを言ったこと。私は斜め前で聞いてて、さくさくがそれを246に言うってことはさくさくの中で、チームにジョインしての1ヶ月くらいの状況だけど、もう能登チームの一員って思ってるんだなって聞いてて、めっちゃ嬉しかった。ことが大きいから、そういう一言に協同してるなとか、チームになってるなっていうのが現れてたんだろうなって振り返ると思う。

さっきはるやんの話を聞いてて思ったのは、私は2年前にようへいと一緒にテーマをやって、私の願いとようへいの思ってることをたくさんやり取りしてきた。だから今年私が話してる横で、すっと椅子を出して座ってくれると、2年前のやりとりを思い出して、ああ、本当ありがたいなと思った。ようへいがどんなことを考えてるかとか、テーマにどういうことを願っているかとか、全部は分かってないけど、話してきたからこそ知ってることが多くある。

協同って一緒につくる人のことを知ることだなって思った。その人がどういう視点で子どもを見てるかとか、どういうことを授業に願ってるかとか、仕事1つやるにしても、どういうやり取りの上でできると心地いいのかとか、そういうことを知ってることが、協同なのかなぁって思っている。そういう意味で言うと、ようへいがこのテーマにいてくれることは、めちゃくちゃ心強くて、1年目のはるやんとか、さくさくとかあさみん(山ノ内)のことを知っていくことが、第2ターム以降必要だなと思ってる。それはこういう話をする時間を定期的に取るだけじゃなく、授業の中でのこの場面こう見たよとか、こうしたかったんだよね、みたいなことのやりとりの積み重ねの上でしかつくられないと思う。

さっきもいが言ってた、相手のことを知ってるからこそ協同みたいなことで言うと、最初に話をする時間がたっぷりあって、スタッフでもすごいやり取りしたじゃん。その中で、傍から見るとめんどくさいって感じるようなことに対しても、めちゃめちゃ丁寧に取り扱う人たちなんだなぁっていうのを、4月の最初の時点ですごい感じてた。そこだけ切り取ってみると、すごくモヤモヤとした時間が流れてたようにも見えるけど、そこをちゃんとお互いが一緒にみんなで取り扱ってたからこそ、その後の大きな出来事に対して、ガッとやらなきゃいけない時にベースがあるという安心感もあったかな。そのベースは結構でかい。

〜このチームってどんな感じ?〜

違うなって思った引っかかりを絶対そのまま流さない人たちではある。 私は根は違うと思っている。でも、違うからこそいいものができる、自分1人でつくるだけでは生まれないものができそう。違うことをもっと聞いていくと、あ、同じだなっていうことも分かってくる。 根の意味にもよるけど、根は違う。例えばはるやんの使う言葉が難しすぎて、どういうことだろうみたいなことがある。そもそもテーマに能登を持ってくるということ自体は、僕だったら絶対にしないことをやろうっていう時点で、結構違いを感じる。同じだからうまくいったかっていうと、そうではない気はする。違うということをわかっていることは結構大事だと思う。違うか同じかは大した問題じゃなくて、ここは違うなぁ、ここは同じだなぁみたいなことを踏みしめながら、お互いに分かっていく作業が大事なんじゃないかな。違うのはいいんだけど、違うからといってわかり合うことを手放す必要はないと思う。 第2タームも楽しみだね。

風越は「つくる」を大切にしているから、「分かる」はあんまり出てこない。でも大前提は実は「分かる」があるんじゃないかと思ってる。極端に言えば、つくれない人がいることもあるし、つくらない人がいることもあるかもしれないけど、それでいいと思っている。でもその時に、お互いに分かり合うことをあんまり手放しちゃうとそれは寂しいなぁみたいな思いはあるんだよね。お互いに分かるってことを手放しちゃうと、つくったものを一緒に喜べない気がしている。喜びを分かち合う大前提には、お互いのことを分かっていくみたいなプロセスがきっと必要なんだろうなぁっていう感覚はある。いつでもそれができるわけじゃないけど、テーマでは、それは僕は手放さずにやろうなぁって思ってる。