「生まれ出る思い 生まれ出る言葉」あれから10年 -東日本大震災- の授業作り

2022年6月24日

2021年、東日本大震災から10年の月日が流れた。あれから10年。フクシマの人は今、どんな暮らしをしてどんな思いでいることだろう。仙台の人、陸前高田の人、女川の人、階上(はしかみ)の人、大川小学校の人。東京も大きく揺れた。子どもたちは寒さと怖さで震えていた。

震災から2年後、自分の中で急速に薄れていく「記憶」「思い」が怖くて、当時勤めていた都内の中学校の国語の授業で「語り継ぐ人」という単元を行った。ヒロシマ・ナガサキを始め、戦争を体験した人がいなくなってしまうことへの怖さも心の底にあったように思う。

「戦争体験のない者が、戦争体験のない者を相手に、戦争体験を語る」という一文にひかれて『平和は「退屈」ですか』という本(下嶋哲朗著 岩波書店 2006年)を手にした。沖縄戦をテーマに、元ひめゆり学徒たちと一緒に「語り継ぐ」というプロジェクトに取り組んだ高校生・大学生の試行錯誤が描かれている。「戦争体験を語り継ぐ」とは、「戦争反対とか平和を守ろうとか」を学ぶことではないと著者の下嶋は言う。

「語り継ぐ」という行為そのものが生み出すものは何かを知りたかった。他者の体験を自分の体験として語ることは可能なのか。そもそも「語り継げた」とはどういう状態のことか。語り継ぐことによって子どもたちは何を手にするのか。何一つ確かなことがないままではあったが、挑戦することにした。

震災後2年が経ち、急ピッチで復旧が進められていたが、まだまだ生々しい傷跡は至る所に残っていた。単元「語り継ぐ人」の中心テキストを『記者は何を見たのか – 3.11東日本大震災』 (読売新聞社世論調査部 読売新聞社 2011年)にした。読売新聞社の記者たちが震災当日に体験したことの報告が記されている。生徒たちはこの報告の中から一つ選び、自分の体験として語り直すという試みであった。

新聞記者が文章で書き記した情景を、自分の情景にしようと、子どもたちは問い続けた。「ここに出てくる女の子は何歳ぐらいか」「どんな服を着ているか」「どんな表情をして、話しているか」「どんな気持ちか」「部屋の明るさは?」。新聞記者が見た風景が自分にも見えるようになっただろうか。触った感触を感じられるようになっただろうか。

子どもたちは真剣にこの学習に向き合い、他者の体験を自分の身体から生まれた言葉で語っていたように思う。よく頑張ったと思った。しかし、この授業を参観した岩手の女性教員は「こんな甘いもんじゃないんですよ。どんな状況だったかが、東京の中学生に想像できますか?死体があちこちにひっかかっていたんですよ。こんなもんじゃないんですよ。」と、悲しみも怒りも含んだ声で意見を述べた。そうですよね、それはそうですよね、と思った。その直後に山梨の男性教員は、「そもそも他者の体験が自分のものになることはないでしょ。他人ですからね。」と言った。

私たちには「学ぶ力」「学び続ける力」がある。逞しい想像力も持ち合わせている。その力の存在を頼りにしていいのではないかと思う。実際に体験していなくとも、他人であっても、想像力を総動員してその人たちに思いを寄せていくことはできる。だから、中学生だから、東京にいるから、他人だからと、遠慮することはない。幼くても、遠くても、学んでいいのではないかとそのとき思った。

それ以後、震災から5年後には単元「フクシマを持ち寄ろう」という授業を行った。「フクシマ」は自然災害ということ以外に、これからの未来についてもさまざまな視点を投げかけていた。読書力のあるこどもたちと、「フクシマ」が語る多くの言葉に耳を傾け、意見を交換し合った。中学3年の12月、受験まっただ中の状況ではあったものの、3年生という力を蓄えた人たちならではの学びの時間があったように思う。

あれから10年。節目の年となった。10年間という時の流れは人びとの心に何を積もらせ、何を洗い流し、何を新たに加えたのか。2021年の12月から3月にかけて、風越学園の7,8年生の子どもたちと一緒にどんなことを語り合えるのか楽しみだった。

この授業の第一回目は震災後2年目の単元について語ることから始めた。「語り継ぐ人」というテーマのこと、その時の授業の概要、授業を参観して発言してくれた岩手の先生のこと、そのとき考えた「想像力」のこと。子どもたちはやや緊張した面持ちで話を聞いていた。加えて、今回の授業では、自分の中の「生まれ出る思い 生まれ出る言葉」に着目しながら進めていくことを伝えた。

このときの授業のふりかえりには、自分たちが何も知らないこと、幼くて断片的な記憶しかないこと、まずはどのような状況だったのかを知ることから始めたいというものが多かった。中には、「りんちゃんは間違っている。岩手の先生の言うとおりだ。体験した人の心を考えもせず、フィクションのように語るなんて間違っている。事実を知るだけでいい。」というのもあった。子どもたちの真剣な反応に気を引き締めたことだった。

東日本大震災のことをほとんど知らない、考えたこともない子どもたちと、糸井重里の書いたものを出会わせることから本格的な授業が始まった。糸井はフクシマの原発事故後、「ただ事実を分析し、発信し続けた物理学者・早野龍五」の姿勢を尊敬していた。その早野との対話が実現して、書籍化されたものが『知ろうとすること』(新潮文庫 2014年)である。糸井の書いたあとがきの中に次のような文言がある。

2011年のある時、僕はこんなツイートをしました。〔ぼくは、自分が参考にする意見 としては「よりスキャンダラスではないほう」を選びます。「より脅かしてないほう」 を選びます。「より正義を語らないほう」を選びます。そして「よりユーモアのあるほう」を選びます。〕

糸井の情報と向き合う姿勢は、私の授業に対する姿勢にも大きく影響を与えることになった。大震災という出来事であるが故に、どうしても子どもたちを脅かしすぎたり、悲しませすぎたり、こうあるべきと語ってしまいそうだった。そんな自分を戒めるためにも糸井の価値観を根底において授業を進めたかった。

第二回目の授業の中心テーマは「生まれ出る思い 生まれ出る言葉」である。いろいろな未知のことに出会って自分の中に生まれ出てくる感情に丁寧に向き合って欲しいこと、その感情に言葉を与えていって欲しいと思った。そこで、震災の事実を端的に伝えるものとして写真を5枚を用意した。A3サイズの大きな写真を各グループに5枚ずつ。

- 防波堤を軽々と越えた波が多くの車を押し流している写真

- 波がひいて残った瓦礫。家の屋根に船が乗っている写真

- 震災一ヶ月データ

- 土砂の下にいる母親を助けられず、涙ながらに母親に謝る男性の写真

- 避難所で楽しそうに笑っている子どもの写真

5枚の写真を見て、生まれ出た思いに言葉を与える時間。思いや言葉を交流する時間。子どもたちは写真を見つめながら自分の中に生まれてきた思いにどんな言葉を与えたらいいのかと考え込んでいる様子であった。つらい、悲しい、ひどい、かわいそう、という言葉を書いた後で、「かわいそう」を「心が痛む」と書きなおした子がいた。『類語大辞典』(講談社)の資料を渡されて、書き直したようだった。「胸が張り裂ける」というほどじゃないような気がすると言いながら。

自分の中に生まれてきたこの感情は、何という言葉で言い表したらいいのか。そんな問いに阻まれて先へ進めない子どもたち。どう考えても「ヤバイ」なんだけど、「ヤバイ」じゃだめだよね、りんちゃん。「胸が締め付けられる」ってどんな時に使うんだっけ。「見るに忍びない」って感じじゃないような気がする。

真剣に向き合えば向き合うほど、「言葉では言い表せない」。そう言ったのはサラ。ワークシートの欄外にこう書いてあった。

簡単に言葉にできるようなものではない。同情もするし、可哀想だとも思うが、それを言葉に表すとなるとまた違う気がする。

小さな字で「うん」とだけ書いて返した。自分の心に生まれ出た思いを言葉にする努力をして欲しいと子どもたちに言いながら、「言葉にできない」という真剣な思いも、この授業で経験して欲しかったのだと、サラの言葉を見ながら思った。

次は写真を見ながら生まれてきた感情や言葉を4人グループで共有する時間。写真を指さしながら、安心して言葉を交わし合っている子どもたち。こんなふうに自分の思いを素直に交わすことがどれほど言葉の学びに必要か。国語科は「土台」だが、その「土台」を支えてくれる「土台の土台」が確かに存在している。風越学園の中で行われているさまざまな「探究」や「コミュニティーづくり」、「遊び」もすべてが「土台」(国語科)を支えてくれているんだと、このとき強く思った。

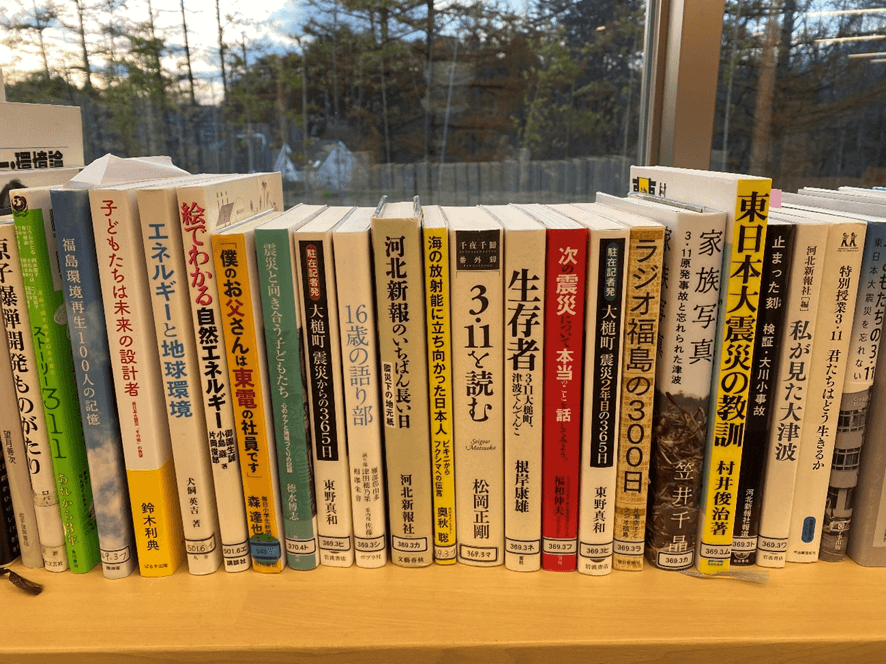

この後の授業は「本」を使った授業。中軽井沢図書館でリストアップしてもらった本と風越学園のライブラリーにある本を合わせると200冊近くあった。その中から難解なものを除いて約120冊の本を用意した。一冊一冊に目を通しながら、子どもたちがこれらの本を手にしてどんな学びができるかを想像するのは本当に楽しかった。赤床のカーペットに全部の本を並べてみんなが来るのを待った。さあ、始まるぞという気分。簡単なひと言紹介をしていく。気になった本に手を伸ばして、子どもたちは眺めている。読むというより眺めるだけの時間。子どもたちは床に置かれた本を取ったり置いたりして身体を動かしている。それなのに、しっとりとした静かな時間が流れていた。

次の時間から椅子に座って、読んだ本の書名や出版社、出版年、コメント(生まれ出た言葉・思い)を「読書記録」にメモしながらどんどん読んでいく授業である。全部読もうとか、きちんと読もうとか思わなくていい。自分の関心がどこにあるかに気づけたらいいねという読み方で読む。

この単元の構想をスタッフに話した後、すぐにゴリさん(岩瀬)とちか(奥野)が、絵本『およぐひと』(長谷川集平・解放出版社・2013年)を持ってきてくれた。言葉の数が少ないのに、身体中に東日本大震災で起こったことが染みこんでくるような本だった。この本を手にしたのは5人の子どもたち。その中の一人、サラは次のように書いていた。

本当にパッと読めて、グッと心に沈む。別にハッキリとは描かれてなくて、誰かがケガをしたわけでも誰かが泣いたわけでもなかった。ただ、その“およぐひと”の結末も“とおくにいくひと”の気持ちも全てが伝わってきて、ただただ切なかった。私が見たわけじゃないんだけど、まるで目の前で起こっているようで、語り手は私に語るようで、とても考えさせられた。簡単に悲しいとか言えないけど、だからこそ、胸が締め付けられる何かがある気がする。細かいことを言えるとかじゃなくて、感じるものだと思う。読まないとこの気持ちは分からないかな?(笑)

(胸が締め付けられる)

この絵本を読んでいるときの、サラの深く自分の中に沈み込んでいくような様子を見ながら、長谷川集平という作家の強い思いや圧倒的な力量を実感したことだった。

そんな中で次の段階「自分で探究課題を決めて取り組む」に入る。その入り口として、二人ずつの対話をすることにした。この単元が始まって間もない頃、ちょんせいこさんが来て、子どもたちにファシリテーターのことを教えてくれていた。学んだことを実際の学びに生かすということもねらって、自分はこの単元でどのようなことを探究したいかという「学びの設計図」を二人で話し合ってもらうことにした。ちょんせいこさんが渡してくれた質問の例などを見ながら、子どもたちは自分の学びをどんなふうに進めたいかを言葉にすることができたように思う。この話し合いをもとに一人ひとりが「学びの設計図」のワークシートを提出し、それを見ながら、私は一人ひとりにふさわしい文献を選ぶことにした。

子どもたちに渡す文献を封筒に入れる準備はとても難しく、そして楽しかった。同じようなテーマの場合、この子にはこの本を、あの子にはこの本とこの本を組み合わせて・・。自分がそれまで子どもたちをきちんと見ていたかどうかが問われているような気がした。

そして、封筒を渡す日。一人ひとりの名前を呼んで、ほんのひと言言葉を添える。子どもたちは中身が自分に合ったものかどうかも分からないまま、「ありがとうございます」と丁寧に言いながら封筒を受け取っていく。選んだ文献が子どもたちの学びを促進してくれますように、と祈るような気持ちだった。

一人ひとりの学習が進んでいく。黙々と読んで、書いて、考えて、という時間が続く。

のいは「フクシマ」のことを探究しようとしていた。最初に私から渡された文献は確かに読み応えはあったようだが、これではないな、という思いでいたようだ。ならばと、新しく手に入れた『白い土地 ルポ 福島 「帰還困難区域」とその周辺』(三浦 英之・集英社・2020年)を渡した。熱心に読んでいたが、やはり問題意識とのずれを感じたようだった。友だちにも相談して、一つの映画にたどり着き、そのことから新たに問いを導き出して学習を進めていた。子どもたちが自分の中に生まれ出る思いや問いに真摯に向き合いながら、友だちとも相談して自分の学びをつくっていく姿は本当に頼もしかった。

一方で、この学習の形がどうしても納得できないという子もいた。ななみぃが探究したいのは「復興」。「復旧じゃなくて復興」。「復興」に携わった人の心を知りたい。であるならば、文献のようなもので情報を収集するのは非常に時間がかかるし、「本」では臨場感が伝わりにくいから自分は探究に対する情熱が湧いてこない。インタビューして実際に体験した人から直接聞く方がずっと効率的だし、その方法も私たちは学んできている。ということだった。確かにそうだ。ななみぃは本気でやりたいからこそ、この学習方法に異議を唱えているのだと理解した。

今回の学習を思い立ってから、たくさんの「本」に出会った。この10年間に出版された「本」たち。著者たちは言葉を選びながら、自分の心と向き合い、伝えたいことが伝わるようにと懸命に言葉と格闘しながら原稿を書き続けたことだろう。

ななみぃには、インタビューの効率性は理解しているが、今回は「本」というものとじっくり向き合って学んで欲しいと伝えることにした。インタビューという魅力的で刺激的な方法は、すでにななみぃにはできる。今までやっていない方法で挑戦して欲しいと話した。ななみぃは納得できないようで、このあとの学んだことを形にしていくという学習にもあまり気持ちが入らない様子であった。私の尊敬する大村はまという人物は、「子どもをその気にさせたら私たちの仕事は8割方おしまい」と言っていたが、全く力及ばず、ななみぃをその気にさせることはできなかった。

このあと子どもたちは自分の学びを形にしていく段階に入っていく。こちらから例としてあげたのは小説・随筆・ドキュメント・写真+随筆・新聞・パンフレット・論文・絵本など。それぞれの形を作る上でのミニレッスンを形別で行う。「何を伝えたいか」にいつも還ること。レイアウトを含めた具体的なイメージを持って取り組むこと、形別に得意・不得意があることなどを伝える。

例えば、小説という形にするのであれば、登場人物一人ひとりのプロフィールを書いてから、ということにした。年齢・経歴・エピソード・展開・言わせたい言葉など、人物像を明確にイメージして書こう、というように。論文であれば事実を積み重ねていきながら、書き手の情感を表す言葉は不要だということ、事実をどういう観点で分析し、自分の結論をどのように説得的に述べるかを事前に考え、章立ても全体の構成や章ごとの関連性も考えて行うことなどを伝えた。一方で、中学生に?と思いながら。

ドキュメントという形で行う子も多く、プレゼンに慣れているのか、「関係あるような写真を貼り付けてちょっとコメントを書けばすぐにできるから。」という。ここで、「壁にならねば!」と思った。さまざまな条件をつける。①自分の伝えたいことと写真の関係を明記する。②写真から読み取ったことを言葉にする。③なぜそれを伝えたいかを説得的に述べる。などなど。持ってきたものにNOを言い続ける。投げ出しはしないかと危惧しながらギリギリの線を狙っていく。なかなかスリリングな授業でもあった。

こんなふうにしてできあがった作品はどれも手応えを感じさせる力強いものだった。小説・随筆・論文・新聞・パンフレット・ドキュメント・絵本。クラスルームにアップされたこれらの作品をみんなで見ながら、コメントを書き合うのがこの単元の最終段階である。

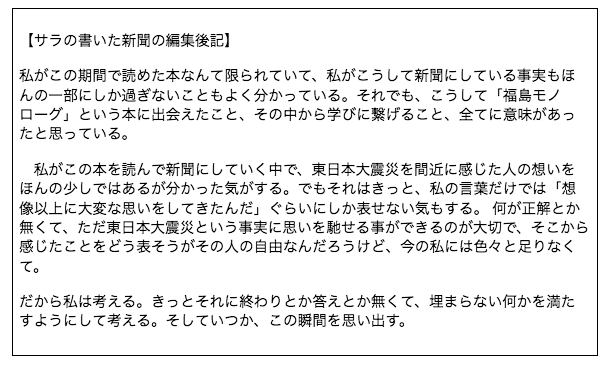

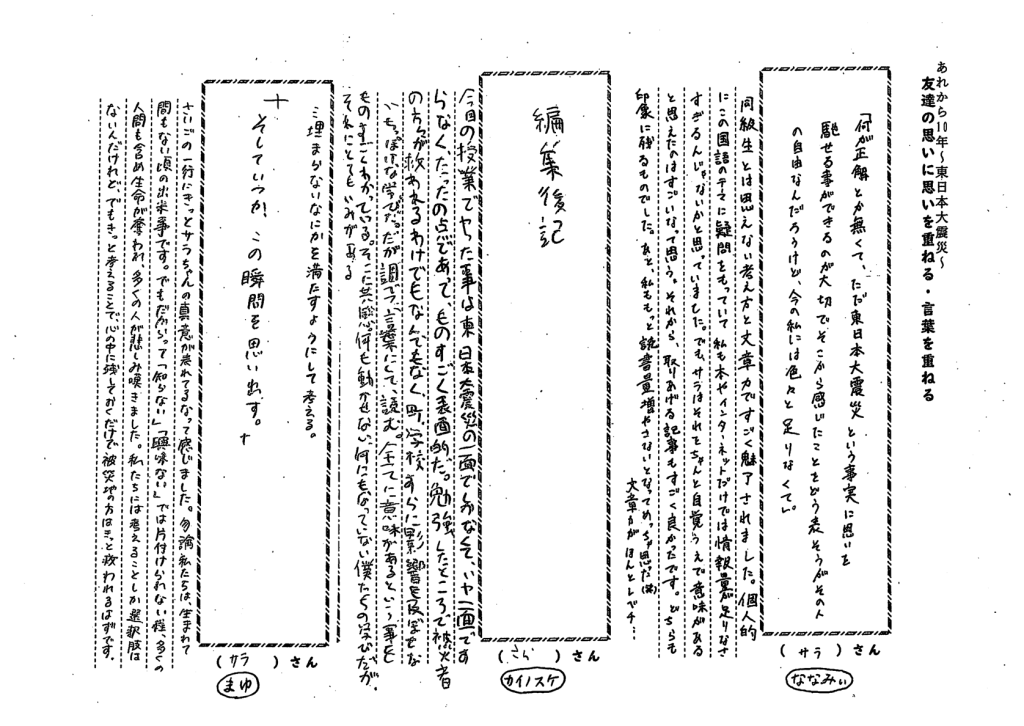

「友だちの思いに思いを重ねる・言葉を重ねる」とタイトルを付けて子どもたちにコメント用紙を渡した。一人が3人の人に対してコメントを書くことになっている。次に示したものはサラの書いた新聞の「編集後記」と、サラの文章に寄せられた3人のコメントである。

サラの文章(作品)を読んで、ななみぃは自分の学びに向かう姿勢について言及している。このコメントを書いた日、ななみぃはサラのように自分もたくさんの本を読もうと思って、実際に2冊も読んだそうである。サラの文章は友だちの心を動かし、行動を起こす力も与えてくれたのだった。学び合えるコミュニティーの力は大きい。

今回の単元をきちんと残したくて、学習記録として一冊の本(とはいえ、表紙と目次とあとがきを添えただけのものだが)にした。表紙は書写の授業として筆ペンでタイトルを書く。タイトルはこの単元に一番ふさわしい言葉を書くことにした。そして、「あとがき」を最後に書く。

あれから10年。節目の年に東日本大震災に再び向き合うことができた。生まれ出る思いにどんな言葉を与えていったらいいのか。この言葉は本当に自分の思いを表すことができているのか。意識しなければ何も苦労はないが、一旦意識してしまうとこんなに難しいことなのかと感じてしまう。子どもたちも「難しい」と感じていただろうか。

今回の授業作りは「風越学園」という学びの場を見つめる時間でもあった。「土台」を支えている「土台」が確かにあると実感したが、そのことにも言葉を与えなければ考える材料になりにくい。

新しいことに挑戦することで、新しい見え方に出会ったりする。そして気づくと新たな「分からない」にも出会ってしまっている。こんなことが言えるなんて、何だか若者みたいねって、もう一人のりんちゃんが肩を叩いて笑っている。