7年間の寄港からの船出にあたって(山﨑 恭平)

2025年3月10日

軽井沢風越学園設立準備中の2018年4月、軽井沢に5人の新しいスタッフがやってきた。その一人がざっきー(山﨑)。今回のインタビューに備えて、何を話すかメモを準備してくれていた。そんな人は、めずらしい。どんなに準備してもその通りになるわけじゃない風越学園での7年、ざっきーにとってはさぞタフな時間だっただろうと思う。2018年の入職時の紹介記事で彼が選んだ好きな言葉は、「いいかい、怖かったら怖いほど、逆にそこに飛び込むんだ(岡本太郎)」。風越学園は、その通りの選択だったね。(編集部:辰巳)

__ まずは、どんな1年でしたか?

今年度は3年間担当した7,8,9年のLG(ラーニンググループ)から5,6年のLGを担当することになり、LGの文化や仕事の進め方の違いを経験した1年でした。

あすこま(澤田)の国語には1年を通してサブスタッフとして一緒に授業に関わる中で、「学習者視点でのフィードバックがほしい」と言われ、子どもたちと一緒に書いたり読んだりしながら、子どもたちの経験や次に必要そうな手立てについてあすこまとやりとりしてきました。純粋に国語という教科の世界を知って国語の学びのおもしろさを楽しめたし、あすこまがどんなことを考えて授業をつくっているか、あすこまの見ている世界を僕も覗かせてもらって、それは自分にとってよい経験でした。

一方で今年度の5,6年のテーマプロジェクトは、50名の子どもたちで1つのテーマに取り組み、スタッフ全員一緒に担当する進め方をとっていて。でも協同実践というか、有機的にスタッフが日々考えや情報の共有をしながらメインの設計者のスタッフと他スタッフが一緒に進めていくのが難しいなと感じ続けていました。僕は今年度一番最初のテーマプロジェクトで「手仕事」をテーマにしたんだけど、スタッフとの共有っていうところではうまくできなかったなというのが反省として残っています。(編集部注:LGの子どもを2グループに分け、スタッフも分かれてテーマプロジェクトを進めることもある)

__ 今年度最後の5,6年のテーマプロジェクトは「しょつたん ◯◯し続ける」でしたね。

今回メイン設計者のふっしぁん(藤山)はそのスタッフ間の共有はすごく丁寧にやってくれたなと感じますね。ふっしぁんが悩んでいるところや決めきれないところをオープンに話したり、必要に応じて短くても打合せの時間を提案してくれたり。僕は「サイコロをふり続ける」「かたちをつくり続ける」「真球をつくり続ける」「つよい形をつくり続ける」というテーマを子どもたちに手渡して、一緒に過ごしていました。

「サイコロをふり続ける」を選んだ子どもたちがすごい楽しそうで。毎回の授業でサイコロを振って出た目の数をカウントし続けるんですけど、その一連の作業が日に日に早くなるんですよね。先週までは800回くらいだったけど、今日は全部で1000回ふれた、とか。全部で合計2万回くらい振ったのかな。最終的に出た目の数の合計をグラフにしたら、ほぼ均等にどの目も出たというグラフの結果をみて、おおおーと驚いていました。

「つよい形をつくり続ける」は、15センチ幅にA4用紙1枚だけを使って橋をつくり、その上にどれくらいの重さのものを載せられるか、なるべく高い強度の紙をつくり続けるというもので、僕がほとんど介入しなくても、子どもたちはどんどん自分なりに考えてつくっていました。ケイくんは最終的に1.2キロくらい載せられたんじゃないかな。

__ラボの中の技術家庭室を担当してまる5年、校舎の中における技術家庭室って、どんな場所なんだろう?

子どもたちから、とにかくいろんなつくりたいものが持ち込まれる場所。一人で黙々と何かを作っている子たちもいるけど、図工室や工房に比べて、比較的グループで使う子たちが多いですかね。縫い物とか、ミリタリーグッズとか、同じようなものを作りたい子どもたちが集まり、一人でつくっている子も含めてお互いに緩やかに繋がりながら過ごしています。

あとは扱う道具や素材の関係上、高学年の子どもたちが多いので、取り組む期間もその日のその時間だけというよりは、同じものを2ヶ月とか半年とか作ってる子どもも多い印象です。ラジコンを作りたいんだけど・・っていう1,2年生男子は、毎年4人くらい必ずいますけどね。

遊びの延長でつくり始めるのがいいと思うんですよね。そこからいつの間にかいろんな工夫が始まって没頭し始める。あといいなと思うのが、誰かへの贈り物をつくる子が結構いて。

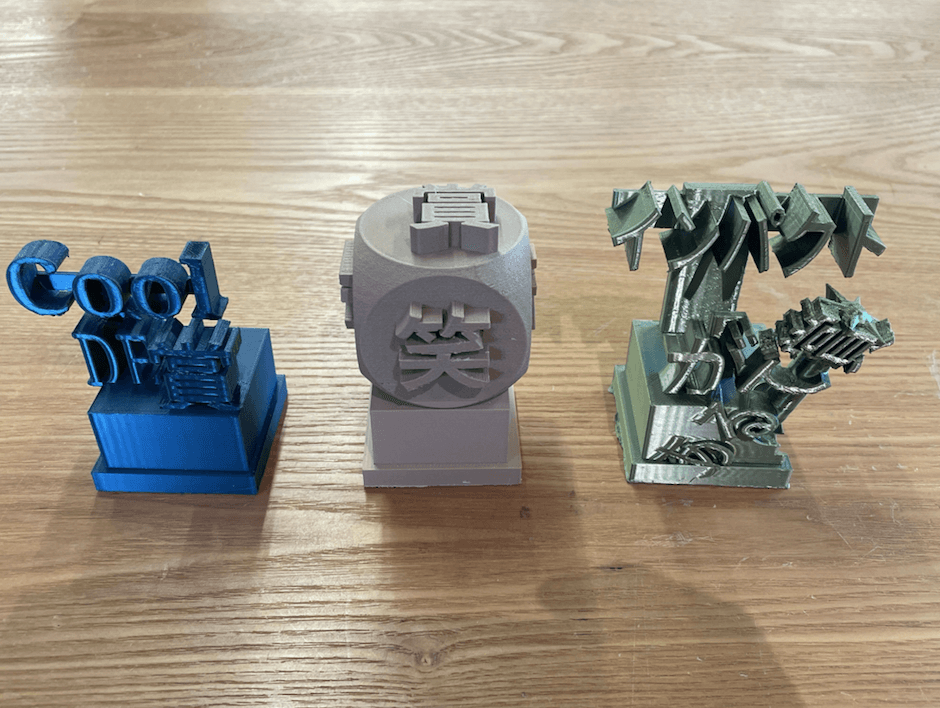

こないだはカナト(7年)がミューフェスの入場部門のトロフィーを3Dプリンターを使ってつくりにきてましたね。(編集部注:1〜9年生のホーム対抗でミュージックフェスティバルを開催。演奏だけでなく、入場時のパフォーマンスに対して「Coolで賞」「笑えるで賞」「インパクトがあるで賞」が選ばれた。ミューフェスの企画運営に関わっていたカナトがそのトロフィーをつくりたいと技術家庭室にやってきた。)

スタッフ採用の時に書いたエッセイに「いろんな人が立ち寄って、いろんなものをつくるファブラボ(FabLab)みたいな技術家庭室にしたい」って書いたんだけど、それはだいたいその通りになってるかな。

参考記事)https://kazakoshi.ed.jp/kazenote/now/33260/

__2018年4月の設立準備から参画してまる7年の風越。どんなことをつくってきた7年でしたか。

風越で技術教育をやりたいと入ったわけだけど、学校づくりのプロセスは当然、技術の教科と関係ない仕事もたくさんあるわけで。特に開校2年目までは技術の授業もなかったから、技術教員としての自分がここで何ができるかなぁと結構悶々としていたのはありました。

少し風向きが変わったのは2022年度かな。ゆっこ(有山・2021〜2023年3月在籍)と一緒にデジタル・シティズンシップの授業をつくれたことだけでなく、学外の研究会で実践について発表する機会をもらって。外でアウトプットしてフィードバックをもらったものを学内で実践するというサイクルが生まれ始めてから、なんか息がしやすくなったというか、身が軽くなった気がします。風越の中だけがアウトプットの場じゃないと経験できて、外と繋がりながら風越の中もよくしていく自分でいるというサイクルができました。

そんな中でも、自分一人だけでつくってきたものってないなぁと改めて振り返って思います。誰かと一緒につくってきたものが圧倒的に多かった7年間。複数のスタッフでプロジェクトをつくり続けたことで、それが当たり前だよねっていう風越学園の文化を一緒につくってきたと思う。

本当はもう少しつくりたかったなって思うこともあって。それは、技術家庭室で子どもたちがつくった作品のアーカイブを残す仕組み。子どもたちはつくったものを大事に持って帰ったり、誰かに贈ったりしてるから技術家庭室に残らないんですよね。発表の時の模造紙とかは壁に貼ってるけど、それだと他の子どもたちにとって「つくってみたい」という刺激にはならなくって。

__これからのこと、聞かせてください。

4月からは技術教育の研究をしながら、教員養成の大学と大学院で教える予定です。

技術教育には今の時代だからこそ学ぶ技術と、いつの時代でも学ぶ技術の両方があります。中学でしか授業がない科目だからこそ、他教科と接続してこれからの技術教育のカリキュラムをつくっていきたいし、これから内容が精選されていくだろう中で他教科との連携がより大事になってくる気がします。そういう時に、複数教科横断で設計したテーマプロジェクトの経験が活かせるんじゃないかな。大学の近隣にある学校の先生たちとも、一緒になにかプロジェクトの授業をやってみたいなとも考えています。

スタッフの協働は、最後までずっと難しかったんですけどね。でも、悔いややり残したことがあるのが悪いこととは思ってないので、次に持って行きたいと思います。

__7年前の自分にメッセージを送るとしたら、どんな時間だったと伝える?

なんだろうなー。「なんとも味わい深い7年だったよ」ですかね。以前、本城さんが風越学園のことを港に例えていたのは、僕はけっこう気に入っていて、自分は7年間、風越という港で過ごしたなっていう感じがしてるんですよね。港町で店を出してみたり、イベントを企画してみたりをみんなとやってきた。なので今回の退職も、次の港へ出航する船出のような気持ちでいます。

インタビュー実施日:2025年2月20日(2025年3月退職)