”自分がどうあるか”に誠実に、変化し続けたい(竹内 克紘)

2025年1月27日

「めっちゃ緊張してます」と言いながら始まったインタビュー。その都度、言葉を吟味しながら、一言ずつ噛み締めながら話すおかつさん(竹内)の様子は、実践現場や子ども・スタッフと誠実に関わるおかつさんの2年間の姿とも重なるものでした。4月からの船出がよきものになりますようにと心から願っています。(編集部・辰巳)

__ 長野県教育委員会からの教員派遣連携のもと、風越学園での2年間が間もなく終わろうとしています。どんな2年間で、どんな自分に出会いましたか?

まだ終わるっていう実感が全然ないんですけどね。

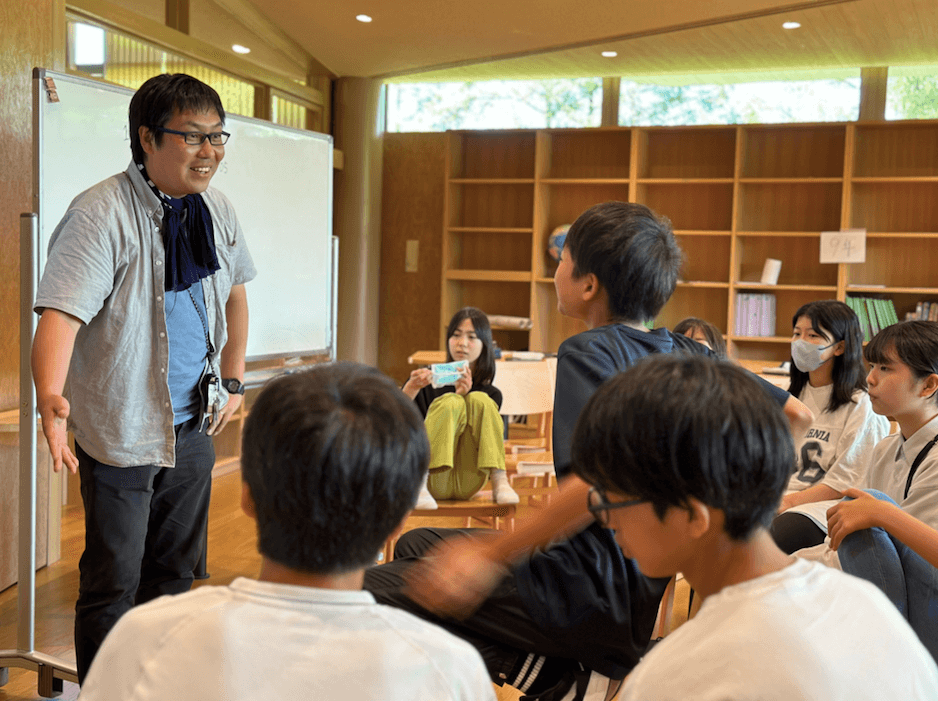

1年目の2023年度は、ゴリさん(岩瀬)とみっちゃん(大作)が誠実につくり続けている軽井沢風越ラーニングセンター(以下、ラーセン)の教師教育プログラムに学習者として参加するところから始まりました。探究の実践に関する本を読んだり、自分にとっては新しい記録の方法にチャレンジしたり。長野県の公立学校の教員として20年近く経験を積んできたけれど、これまで触れたことのない学び方と実践への向き合い方の新鮮さにワクワクしながらのスタートでした。

同時に、不安とか焦りは常にあったんですよね。これまで学級担任・教科担任として、自分が一定の責任を負って、子どもたちの1年間の学びや暮らしを日々つくり上げていくんだっていうヒリヒリした現実とか、 そこに没頭していく感覚から離れてしまって、学び手として時間を過ごすことが、ぽっかり穴が開いたような感覚もあったんです。自分は一体どこに向かおうとしてるのかなとか、何を期待されてここにいるのかな、みたいなことを考える時もありました。

ラーセンの強みは「学習者中心の学びのための、スクールベースの教師教育プログラム」だから、いずれ自分も風越で実践の場に立つんだろうなっていうことは思い描いてたんだけど、知れば知るほど、とても怖くなってしまったんです。

まず、風越にはチャイムがない。子どもたちが時間になったら黒板に向かって固定の席に座って、最初から最後まで授業に参加するという暗黙の前提が、ここにはなくて。スタッフは毎時間、子ども一人ひとりの姿をよく見ながら授業設計していて。時にはうまくいかない中でも実践している姿を目にして、自分がここに実践者として立つことがすごく怖くなる瞬間があった。

それでも1年目の2学期以降、徐々に実践の機会をもらって、プログラムを通して学んだ新しい方法で授業観察したり、記録したり、リフレクションを書いたりすることが補助線になって、スタッフと協同していきました。なんかしっくりこないなっていうことも含めてスタッフと共有しながら、その中で変化していく・学んでいく子どもの様子が見えてきたりして、すごく充実してるなって思える瞬間もあった1年目でした。

__ それは例えば、どういうしっくりこなさだったんだろう?

おもに1年目に設計を担当した5,6年のテーマプロジェクトの時間ですね。「風越TKB48」(発災後の避難所でT=トイレ・K=キッチン・B=ベッドを48時間以内に設置しようと一般社団法人避難所・避難生活学会が提唱していることを起点に、テーマプロジェクトを設計)として、避難所をテーマに学習していく中で、テーマに響いておもしろがり、自分はこういうことを考えてみたい、学んだ成果をこう発信していきたいとぐんぐん取り組んでいる子たちが確かにいて。一方で、ポロリポロリと場からこぼれ落ちていってしまう、自分の関心がなかなか形にならず苦しい思いを抱えている子もいる。そういう子に関わっていくんだけど、お互いの間に橋がかかってこないみたいな感覚がどこかにあって。最終的にその子がテーマと出会いきれたのかな、追求しきれたのかなと、実践者として立ち止まらざるを得ないような瞬間をたくさん味わいました。そんなしっくりこなさですね。

__ なるほどなぁ。これまでの公立学校では そういうしっくりこなさは、出会う場面が少なかった?

そうですね。自分の教室でも起きていたはずだけど、見ようとしてなかった自分もいるのかな。

一方で、以前担任した4年生のクラスでは「自分たちは先生のためにいるわけじゃない。僕たちは先生と一緒にクラスをつくっていきたいんだ」って、はっきり主張してくれる子たちもいて。教室の壁をその子たちがいる教室の外まで広げていくようなイメージで何度もやりとりを重ねて、こんなことやってみたらおもしろそうとチャレンジしていく中で、一緒につくっていくっていう感覚がお互いに共有できた時もあった。

風越で自信を失っちゃいそうな時もたくさんあったんですけど、そういう時ほど、過去のその子たちとの経験を思い出して、そうだ、あの感覚だよなって思い直して、子どもやスタッフと向き合うことを繰り返してました。

2年目の今年は教師教育プログラムの一部を担当したり、毎週水曜日の放課後にあるスタッフ研修のコーディネートを経験したり、地域の公立学校の先生たちとの研修設計をしてみたり。長野県教育委員会と風越学園の連携協定の柱でもある探究を中核とした教員研修プログラムをいろんな先生たちや教育委員会のみなさんと一緒に開発した1年でした。

1年目に比べて実践の場から離れることが多くなって感じたのは、スクールベースで学んでいることの難しさです。1年目は、実践とラーセンの学びを行ったり来たりしながら、子どもの姿を見つめて、起きていることを大事に受け取りながらやっていくことのおもしろさと難しさがあって。その中で子どもやスタッフとの関係性を築いてきた実感がありながら、2年目の今年度は離れてしまったので、日々実践しているスタッフの傍ら、実践していない自分がここにいてもいいのかな、みたいな感覚になることも多くて。

せっかくだから、気になっている文献をじっくり読んだり、他校に視察に出かけることも大事だからねってゴリさんには言ってもらうんだけど、なかなかそうやって動けない自分がダメだな、学べていないな、みたいな感覚になって苦しい時期もかなり続いた2年目でした。

__その苦しさは、今もまだ引き続きおかつさんの中にある?

うまく言葉になるかわからないんだけど。去年4月に来たばかりの時は、 風越学園の研修を受ける感覚だったんですよね。言われたことや課されたことをきちんとやるみたいな感覚で、学びが停滞しているなと感じた時に、ゴリさんやみっちゃんにもっとこうしてほしいっていうことを思う時もあったんだけど、今年は全く思わないんですよ。むしろ、自分にベクトルが向く。もっとこうやって動けたらいいんじゃないか、こんなふうに働きかけられたらいいんじゃないかって。それなのに、できない自分に気づかされて、また自分を責めるみたいな感じになるんだけど。

でも、学びをつくっていくのは自分だから、自分がどう変わり続けて、どう働き続けていくかっていうことが結局は大事だろうなぁと。苦しくて不安な思いもあるんですけど、自分がどうあるかっていうことに誠実であり続けたいなっていう今年です。

残りの時間をどれだけ豊かにできるかなって思いながら日々過ごしていて、今日はいい1日だったなと思う日もたくさんあって。それは、ぐっと子どもやスタッフと関わって手応えがある日。昨日までの硬い自分からちょっと変わろうと思って、思い切ってスタッフと距離を詰めて率直に自分の考えを伝えてやりとりできた日は、やっぱりよかったなって思える。残りの期間もそういうことの積み重ねをしていけたらな。

__ 県の教育委員会のみなさんとつくっている教員研修について、もう少し聞かせてください。

今年は研修の準備段階で、実際の実施は来年度以降に予定しています。先生たちが学校をベースに目の前の大事な業務と並行しながらも、子どもが喜びながら学校に来る、学べて幸せだなという教室になっていくように、チャレンジしたい先生たちと連続的に繋がる学びができたらいいなと思ってるし、そこを目指してプログラムをつくっています。

県の教育委員会の先生をはじめとするチームで、いろんな先生が関わって形にしていこうと動いていて、長野県のすごさみたいなことも感じる。

風越に来て確かに自分が変化して成長していく実感を基に、こんな研修をしてみたらどうかなと思い切って提案して、できない理由を探すんじゃなくてまずはやってみましょうと、一緒に考え合える仲間がたくさんいるので、この研修が大事に育まれて、さらに変化し続けていったらおもしろいなと思ってます。

__ 2年間を通じて、子どもやスタッフとのやりとりや場面で印象的なことはありますか?

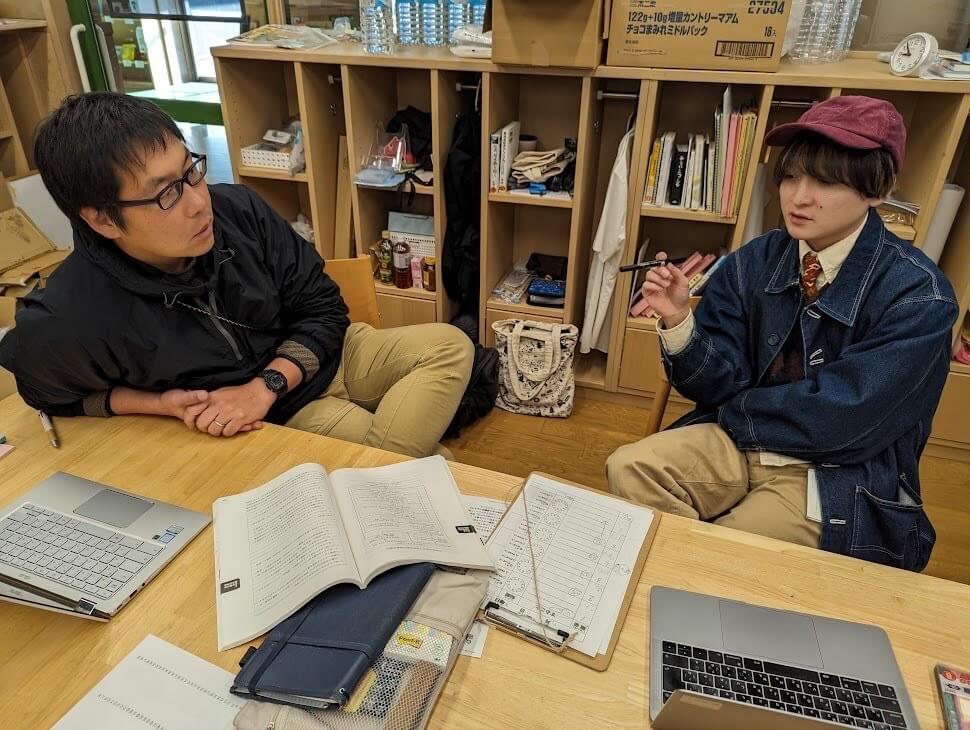

スタッフで言えば、ぱわー(力久)の存在ですね。

昨年度(2023年)の2学期に7,8年生の地球と人(社会)の実践を一緒にする中で、ぱわーは違和感とか僕が無神経にしてしまった授業設計のフィードバックに対して「おかつさん、それは違うと思う」ってまっすぐに返してくれるんですよ。最初、そのコミュニケーションにめちゃくちゃ戸惑って。僕が8年生の地球と人を担当している中で、テーマプロジェクトの設計が重なってしまった時期があったんです。どうにも苦しくなって、8年生の授業の方をぱわーに少し持ってもらえないか相談した時に、「いや、それはおかつさんが最後までしっかり握ってほしい」ってまっすぐ言ってもらって、ハッとした。そうだよなって、素直にそう思えたんですけど、僕がぱわーだったらそうは言えずに僕がやりますよって言ったなって。そういう自分だったからこそ、なおさらに戸惑ったというか揺れたんですけど。

そういうきちんとコミュニケーションする姿勢がある上で、実践の中で僕が立ち止まって打開できない時に、正直に相談したら、お互い納得いくまで一緒に考える時間が持てて。毎回の授業にぱわーも必ず顔を出してくれて、子どもたちと一緒に最後までつくっていく経験ができました。大人同士の関係において、同調するとか相手を思いやっているようで、大事なことから目を背けてしまって、関係性の質が高まっていかないような関係を、僕はつくっていたかもしれないなと気づかされた瞬間でした。

だから、実践から少し離れた今も、子どもやスタッフの今とこれからを考えながら、本当に大事な言うべきことは言う。厳しさとか難しさと直面してるスタッフとは共同設計して、僕が関わるべきところで関わり、結果として実践の質が高まっていく、子どももスタッフもお互いに成長していける、そういう時間を積み重ねられたらいい。ちゃんとコミュニケーションすることを恐れずに、これからもこだわって考えていきたいです。

子どもとのことで言うと、プロジェクト学習って本当にいいなって思える子どもとの出会いがたくさんあったなと思います。

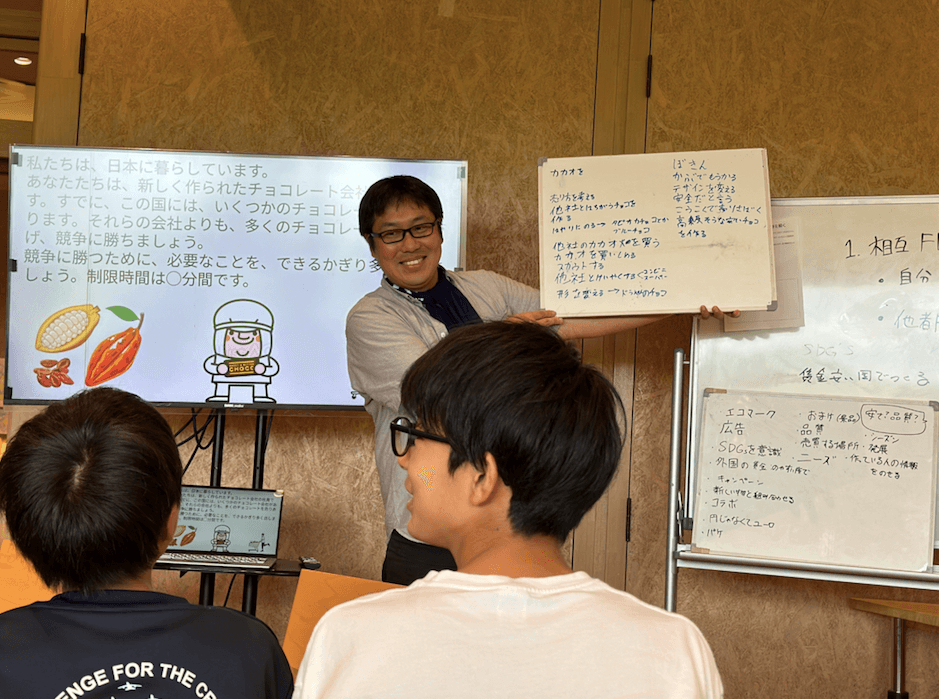

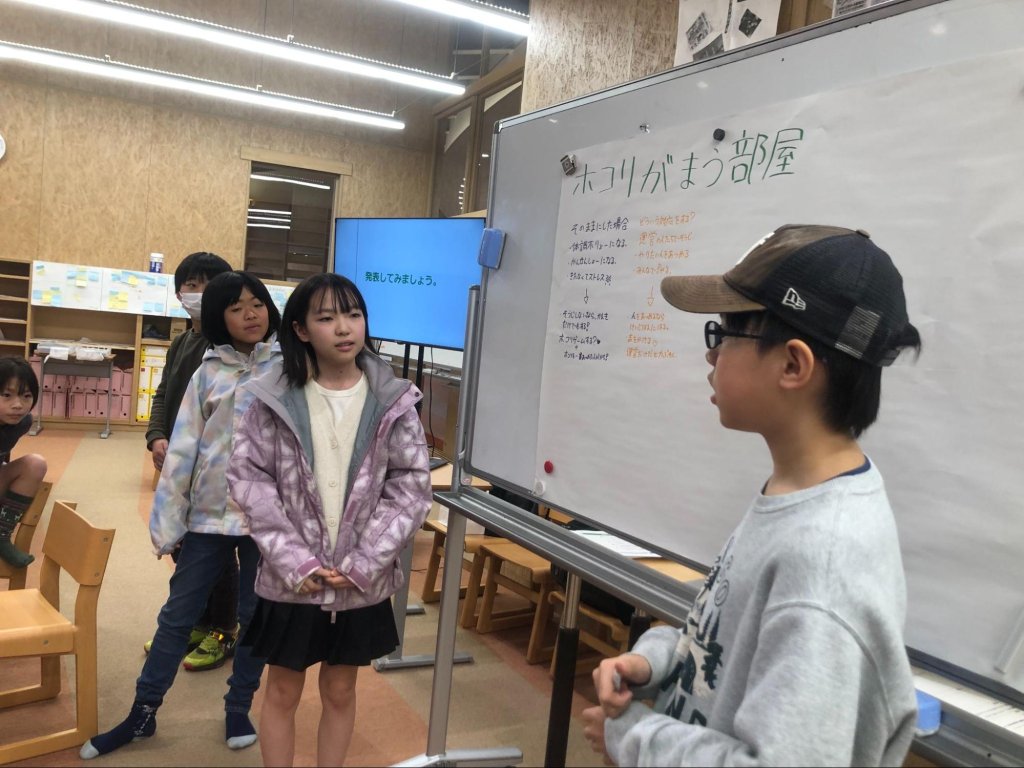

去年の「風越TKB48」で置いた「誰もが安心できる避難所をつくる」っていうテーマに対して「 いや、それってマジで無理じゃない?」という子どもの声も受け取りながら、その前提を外したら可能性が潰えてしまう。だからこの前提は外さずに、経験したことや出会った事実の中から、ワークショップをアウトプットにしました。

すると、トシ(当時6年)が、僕は避難所運営ゲームをバージョンアップしたいと動き始めたんですよ。「僕が経験した避難所運営ゲームは、避難所を設置した人が責任者として問題をどう解決するか考える仕組みになっている。でも誰もが安心できる避難所を考えたら、避難所に避難してきた人たちも避難所運営に関われる仕組みや、関わる必要があるんだっていう理解が必要。そういう理解を促して避難してきた人たちも運営する経験ができるようなゲームにバージョンアップしたいんだ」って。

あぁでもない、こうでもないってつくり変えながらやっている姿を見た時に、シンプルに感動して。こうやって、新しい価値が子どもの中に芽生えていく。この学びを切り拓いていったら、自分の外側の世界と繋がって、自分にもおもしろいことができるんじゃないか。あるいは、できるかわからないけど、いろんな人に相談しながらなんとかやってみようっていう人になるよなという実感があった。

アウトプットデイの日に、充実した顔をしてるトシを見て、あぁいいなって。子どもが周りの人に働きかけて肯定的な関係をつくる経験ができる風越の学びって本当にいいなと思ったし、これまで設計した経験のないプロジェクト学習だったけど、自分にもできるな、公立の先生たちともこういう感覚をきっと一緒に味わえるだろうなと思って。

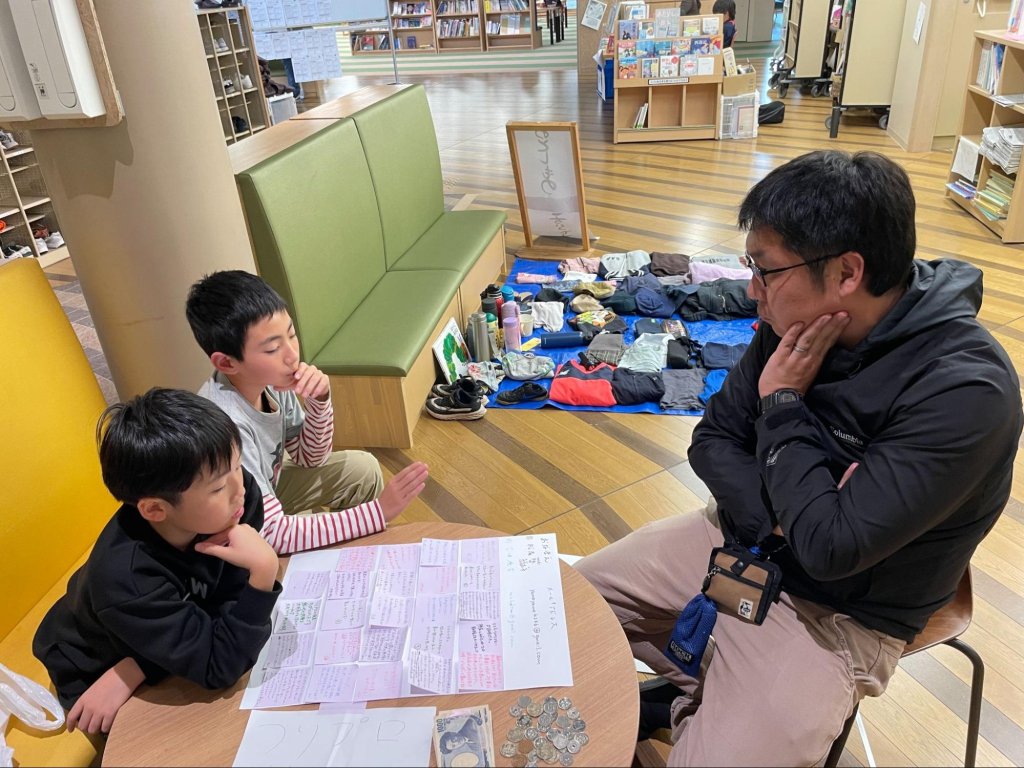

他にもマイプロジェクトでは釣りプロジェクトの伴走スタッフをやってるんですけど、とにかく自力で太平洋に釣りに行きたいんだっていうハヤトの思いがあって。そのハヤトの思いに共鳴して響き合っているユウタ・カンタ・ヒカル・ヤス・シンタロウ・アオバがいて。彼らの自力を邪魔しないようにっていう意識で関わってるんだけど。

この前、薪がアウトプットできてね(校舎敷地にある木材を薪にして販売、太平洋までの交通費に充てようとしている)。でもどうしても売れなくて、ハヤトが「注文販売してみようと思うんだけど、どうやったらいいかな?」って僕に相談に来てくれて。

子どもがこんなことしてみたいんだけど、とスタッフに相談に来てくれるって、風越にいると当たり前の感覚になっちゃうけど、これまでを振り返ってみると、改めて先生と子どものその関係性ってすごいことだなと。子どもが大人に対して一緒につくる存在だと思っている。僕も薪を売ったことなんてないからわからないけど、ハヤトたちと一緒に切り拓いてみようという感覚でいられる。それって幸せでありがたいことだなって、つくづく思うんですよ。

最後、太平洋に一緒に釣りに行きたいなと本当に思ってて。でも、ハヤトたちメンバー一人ひとりが自分たちで達成したことだって思えるように、僕はどういうあり方をしていけたらいいかなって考え続けています。

__ 風越での2年間を経て、アップデートされた子ども観や学習観があったら教えてください。

公立小学校で、教室にいるのが難しかった子どもたちとの時間を思い出すと、一緒につくろうとはしていたけど、それでも教師の力でなんとかしなくちゃいけない、なんとかできる先生が優れた先生だと思っていた自分がいたような気がするんですよ。どこかで、子どもにはこれ以上は無理じゃないかなとか、できないんじゃないかなって、可能性を閉じちゃっている感覚を持ち続けていた。

風越に来て、今も苦しいと思う時はあるけれども、でも確実に自分は変化しているし、子ども・スタッフや地域の先生たちとの関わりの中で、肯定的な関わりができている自分に気づくと、この2年間で成長できていることの手応えがあるというか。

だから、どこまでも子どもも大人も成長していく。学校は本当に子どもにとって幸せな場所としてあり続けられる可能性を持ってるんだと、風越で過ごす中で本気で信じられるようになってきた。そこは大きな変化かなと思います。

__ どうしておかつさんはそうやって変化できたんだろう?

なんでですかね。でもラーセンでの関わりの中で、ゴリさんもみっちゃんも徹底的に僕自身が気づくっていうことを信じて、委ねてると思うんです、たぶんね。

その構えで待って、確実に何かしら僕に働きかけてるんですよね。僕のことを見ながら、僕自身が問いを持ったり、気づいたり、 変化したり、その変化を実感しながら、風越で日々学んでいられるように、きちんと働きかけてくれてもいる。その基本的な関わりを、僕も補助線にしているところがあります。

釣りプロの子たちへの関わりがまさにそうなんだけど、子どもが気づく・子どもが実感することを大切に、子どもから新しい問いが生まれてくることを支える存在としての伴走者であるように、ここはきちんと構成してみようとか、こんな体験をしてみたらどうだろう、みたいなことを日々試しながらやっているんですよね。

風越が大切にしている「じっくり ゆったり たっぷり まざって」、お互いの違いもしっかり味わいながら、相互作用の中で変わり続ける中に身を置くことで、自分の変化も蓄積されている感じですかね。

__ 来年度4月以降の展望を聞かせてください。

具体的にはまだわからないんですが、誰もが成長し続けて、変化し続けていくっていうことを真ん中に、子どもにとっても先生にとっても幸せな学校であってほしいなって思う。そういう学校をつくっていくために、一人ひとりの先生や子どもが大事にしていること、こうなっていきたいと思ってることを共有して、一緒につくるプロセスを積み重ねていけたらなと思います。みんなで学んでいける学校って、どうあったらいいのかな、自分はそこにどう関わっていったらいいのかなと考え続けて、実践し続けていけたら。誰もが、ここが僕の・私の学校って心から胸を張って言えるようになれたらいい。子どもたちを真ん中に置いて、いろんな子どもや先生たちの影響を受けながら、変わり続ける自分でいたいですね。

インタビュー実施日:2025年1月16日