支え合って生きていこうぜ〜教師の育ち〜

2025年8月27日

ゴリさん(岩瀬)との出会いは学生の頃に遡ります。当時、私が立ち上げた任意団体の夏合宿の講師にゴリさんを招いたことがありました。それから時は経ち、風越で再会してから3年目に教師教育の学びをつくる軽井沢風越ラーニングセンターを共に立ち上げるなど、学校づくりの同志になれたと思っています(一応、校長先生)。ゴリさんは実践を通してスタッフ・連携自治体を励まし、子どもまで届けたいという熱い想いの持ち主ですが、どうも存在感が曖昧で不器用なところがある人です。

たいち(井上)とは風越に来てから知り合いました。2年目に同じラーニンググループになり、3年目からはカリキュラム・ディレクターとして学校づくりの舵取り(大袈裟かもしれませんが)を一緒にしてきました。4年目からはラーニングセンターのスタッフとしても重なる時間が多くありました。時には喧嘩のようなことをしてきましたが、その何倍ものよろこびを分かち合いました。漂流者のような風貌ですが、根っ子は真面目、誰に対しても決して嘘を言わない人です。

こんな私たちが開催したラーニングセンターのプログラム体験会(7月19日開催/参加者50名)を受けて、教師の育ちを共に考え続ける二人を紹介したいと思います。(大作・構成)

大人も変わり続けられる存在なんだぜ(岩瀬直樹・談)

僕は、ラーニングセンターで先生たちの育ち(教師教育)のことを毎日考え続けた3年間がありがたかったなぁと思う。教師教育に関心はあったし、埼玉での教員時代も研究主任を2回経験してきたし、教職大学院でもはたらくことがあったけれど、「現場の実践者に貢献できることってなんだろう」とずっと思っていました。だって、研修講師をやってはイベント的になるし、本を出版してきたけれど読者からは「面白かったです。でもやってみたけどうまくいきませんでした」ってメッセージが届くし。教職大学院でも僕の授業はいろいろな授業のうちの一つなわけで、なんだか実践者と現場につながらないなぁっていう感じがしていたから。

2020年に風越がはじまって、実践むずかしそうだなあ、苦しそうなスタッフもいるなあと感じていたんだけど、自分がどうスタッフに貢献できるかわからなかったんだよね、正直。だって「こうやるといいよ」と言ってもさ…。その苦しさがあった。だから、ラーニングセンターをはじめたときに、ここに橋がかかるかなってほんのりした期待を持てた感じがあったなぁ。

そもそも僕は管理職に向いていない、…とは言いたくないけれど、得意なこととは言えない。誰も教えてくれない慣れない校長業務、学校運営の中で、やっぱり実践を気にしながらスタッフに対して僕が何ができるのかなと、ある意味で冷静にもがいている自分がいたんじゃないかと、今振り返ると思う。

じゃあ、僕自身が教師としてどんな風に育ってきたのかと考えると、10年目までは一人でラーニングセンターをやっていたように思います。近所に研究サークルがたくさんあって、毎週末のように違う研究会に出入りしていました。サークルにいくと、先輩の先生方が僕の実践の悩みを聞いてくれて、アイディアを出してくれて。それが、実践を書いて振り返るというスタートにもなった。先輩たちに嘘は書けないから、日常の実践も高まっていったし先輩たちが良き読者として支えてくれたなと思う。

サークルに実践を持っていくことはできたけれど、せいぜい月に1度程度。だからほかには本を読んで、自分の実践を振り返りをするようにしていたんだよね。仮説実験授業をしていたときには、家に帰ると本を読んで今日の実践はどうだったのだろうと考えていた。だけど、それって一人だから見方は偏るし、どつぼにハマることも多かった。

改めて風越のラーニングセンターのはたらきを思うと、そこには他者がいて、助言があって実践に戻っていくことができる。自分が若い時にラーニングセンターがあったら違っただろうなぁってしみじみ思う。僕って自分よがりになりがちなところもあるから。

自治体派遣の方と風越のスタッフが共に学ぶ(マシュマロに手を伸ばしていますが、文献を読んで検討しています)

そして、ラーニングセンターのプログラムの強みは理論やおけいこはあるけれど、他の実践を見たり、自分の実践をしたり、その記録を持って来れたりすること。もちろん教職大学院のように職場とは別のコミュニティにはいることは価値あるけれど、スクールベースで理論と実践を最短距離で往還できるということは教師の成長にとって意味のあることだなと思っている。

僕は「子どもたちには力がある」と言い続けているんだけど、「大人にも力がある」と言いたい。僕が一人でラーニングセンターをしていたことは間違いではないけれど、今ラーニングセンターで学んだ人たちが引き続き学び続けている姿をみると、今僕の立場でできることはラーニングセンターを通して、そこに橋をかけたってってことなんだと思う。教室で自分が授業するのではなく(開校当初はそんなこともありました)、研究主任(そもそも風越にはいません)に発破をかけるのでもない、このかたちが僕なりのリーダーシップと言えるかも知れないなぁ。

みっちゃん(大作)、よく付き合ってくれたなぁ(ラーニングセンターの立ち上げ時の担当スタッフはゴリさん、元スタッフのアンディと私の3人だった)。僕は、実践をやれるけれど、みっちゃんは考えていることの整理やプログラムにすること、枠組みをつくり、それを機能させるとか、ラーニングセンターの組織や仕組みを整えたと思う。みっちゃんは図書館情報学が専門で教師教育ど真ん中じゃなかったけど、だからこそ、あたりまえなことじゃなくて確かめ合うことが必要だったことも大きかったと思う。本当によく毎年振り返りながら、アジャイル的に仮説をつくりかえてきたよね。

今は一緒につくる人が風越内にいるってことの意味が大きいと感じている。たいちやいくら(依田)を見ていると、ミドル世代の人たちが実践者としてだけはなくて、教師教育者であろうとしていること、そこを磨くことが実践者としても自分を高めていくことにつながるんだなと感じるから。教員10年目くらいになったら、そんな風に教師教育者として他のスタッフにどう関わっていくのかというマインドを高めていくことも大切そうと感じている。

今年の7月に公開研究会と合わせてラーニングセンターのプログラムをたいち、みっちゃんと実践して、僕は心からやってよかったと思ってる。参加者のみなさんが一時間で何かができるようになったかということよりも、教師が自分を磨いていったら、もっと実践がよくなる、自分も変わることができそうといった、自分自身への信頼と期待を受け取っているように思ったから。

風越のスタッフも参加してくれたり、あとから声をかけてくれたりした人もいた。3年間プログラムをやってきたことが、スタッフの中にじんわりと日常になってきているのだと思う。組織内に大人の学びを考え続ける人たちがいることで、もい(新井)が「ゴリさん、子どもたちが混ざるようにしたいんですけど」と日々の授業の相談をしてきてくれることや、スイゴゴ(スタッフ研修)がスタッフみんなが場に立つようになっていたりすることに繋がっているんじゃないかな。

僕は、ラーニングセンターの教師教育は校内研修や管制研修のあり方を問い直すことにも繋がっていると思う。研修は本来、教師の学びに直結するべきものだから、校内で教師教育に取り組む時間をつくるとか、そういった教職員の育成に関わる教師を指導主事や教育センターがサポートするみたいなことができたらいいと思う。そして、その時に大事になるのが、教師が学んでいくことをサポートする人としての「関わり」なんだと思う。たとえば、学校支援をする指導主事が、支援先の学校の教師に本を読んできてねと伝えて、次に行った時にその本のことと重ねて実践についておしゃべりするとか、もっと大きな文脈で支援を考えられるんじゃないかと思う。

ラーニングセンターで試してきたプログラムは、自治体の研修のあり方に繋がっているから(長野県総合教育センターではプログラムを生かした”「探究の学び」を探究する”全5回の連続研修が今年度から始まっているほか、門真市ではプログラムを受けた指導主事が学校伴走支援を行っている)、大袈裟に言えば新しい教師教育の可能性を提案していると思う。

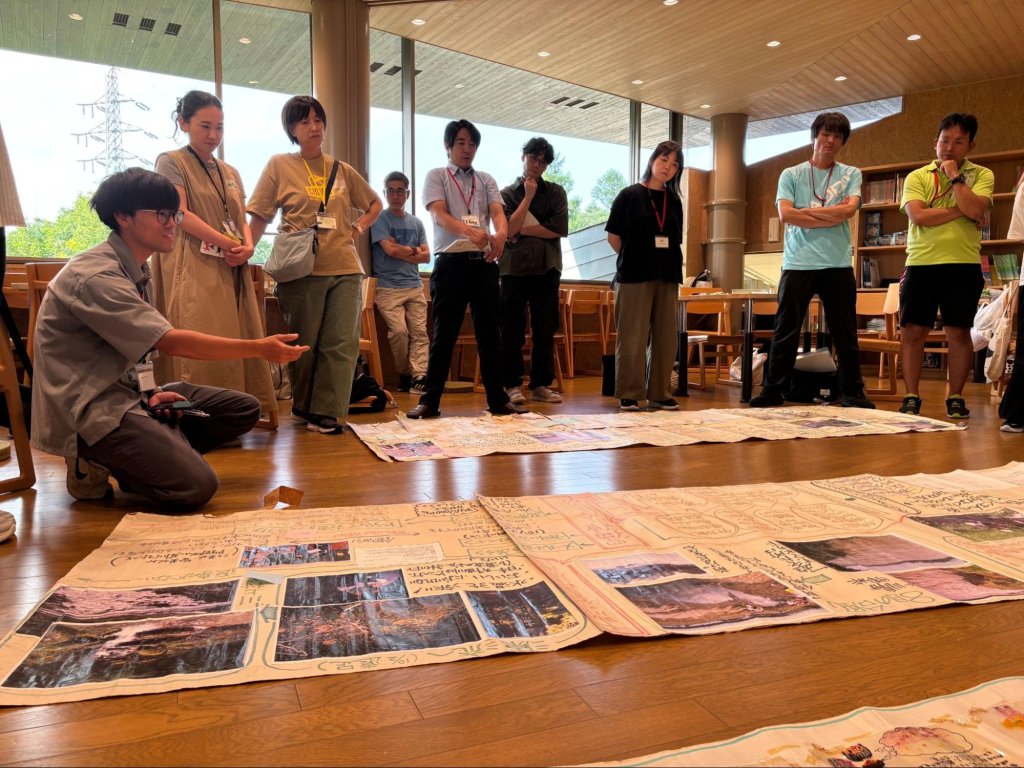

佐久ラーニング・コミュニティの先生方との研修(佐久市の先生方と風越スタッフがまざっている)

ラーニングセンターのプログラムや自治体連携の様子は「かるせんのーと」をご覧ください。

>> https://kazakoshi.ed.jp/klc/karusennote/

教師が一人で成長するなんて絶対無理なんだから(井上太智・談)

おれは、中学生の頃からなんとなく教師になろうと思っていました。勉強が楽しかったっていうよりは、生徒会で校則を変えるっていう学校づくり的な経験が自分の中では大きかったかな。高校では、勉強自体が面白いなぁと思うようになったんだけどね。真面目なんだよ、実はね。

それで教師になったんだけど、自分がうまくできなかったっていう経験がありますね。それは自分が正しいと思って、生徒に押し付けていたってこと。なんか教師と生徒という関係性を、教師が上で生徒が下って捉えていたんだろうなって今は思う。教師が示したことを、子どもたちはちゃんとやれよみたいな感じかもしれない。

ある時、先輩の先生に授業を見てもらって、「いやぁ、子ども達はよく頑張ってたね。」って言われたことがあるんだよね。それは、こんなつまらない授業によく耐えていたねっていう意味だったんだと思う。そう言われた時のことはよく覚えている…うん、なんか結構残ってるな…。

先生が頑張って喋り続けて子どもたちを我慢させるような授業から一番大きな変化は、やっぱり一斉授業を手放したこと。教師がわかりやすく教える授業から子どもたち同士で学び合う授業にシフトチェンジした時、授業をサボったり居眠りをする子がゼロになった。教えることを手放して共同的に学ぶ子どもの姿を見た時に、いやぁ子どもたちの方がめっちゃ学べるじゃんって、 共に学び合うということに大きな力があるんだと思った。それがすごい自分の実感として強く残っているな。

「僕が望むのは言われた通りにやりましょうではなくて、言われることはだいたいで、自分でたくさん工夫しましょうである。僕の授業は、席があるようでない。そう、最初はくじを引いて出会った人とおしゃべりをするけれど、その先は必要に応じて動く。自分のために、仲間のために、面白いから気になったから、様々な理由で動く。そこから当事者性を発揮するための身体の動きをつくりたい。」と言っている。

かぜのーと「本当のことは「からだ」が知ってる?」より抜粋

おれ自身、風越にきてからも変化はしていて、風越の方が公立時代よりもより「共同学習」のむずかしさを感じている。というのも、公立の時はそういう場を教師がつくっているのがめちゃくちゃ大きいから。風越は子どもが本当にやってみたいと思わないと成り立たないからむずかしい。だけど、子ども同士の関わり合いとか学び合うとか、そういう子どもの姿はめちゃくちゃいいって思う。だから、授業がむずかしいって時に子どものせいにしないで、自分は教師として何ができるんだろうと考えさせられるわけじゃん。そういう風に思わせてくれる子どもは面白いよね。

まぁ今、7,8,9年生がまざってる科学者の時間は思い描くような感じにはなってないんだけどさ。それは、子どもたちがまだ関係の中で学ぶってことに慣れていないから(今年度から4年ぶりに異年齢混合の授業になった)、誰とでも相談したり、声かけ合ったりみたいなことに身体が動かない。そういう、子どもたちが乗れない気持ちもすごくよくわかるし、それがそんなにすぐ変わらないというのもよくわかるから、じっくり一緒につくっていこうねという感じなんだけどね。まぁでも今、本当にいっしょに授業をつくろうと思えているかな、子どもたちと。

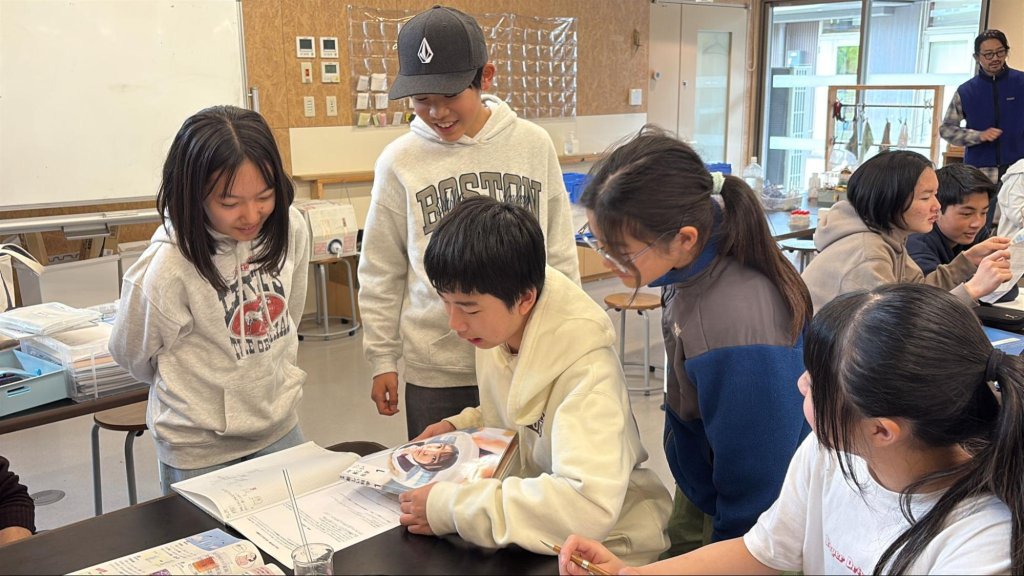

科学者の時間の様子。「理解」は仲間同士で確認し合う

そもそもさ、教師の育ちを応援してくれる人って絶対必要なのよ。それは自分が学校内の同僚だけじゃなくて、いろんな人にずっと応援されてきて、まじでみんなのおかげで今実践しているなって感じるから。一人じゃ絶対に自分の実践に自信を持てなかったと思うから、本当に感謝しかない。おれの実践を面白がってくれて、いやいや大丈夫、間違ってないよと言ってくれた人たちがいた。最初は石川晋さん(授業づくりネットワーク)が月に1回授業に伴走してくれたし、武田信子さんも大事な時に関わってもらったんだけど、その前は、ネットで転がってくる研修に行ってみるとか、本を読んでみるとかしかなかった。ゴリもその中にいて、授業を見にきてくれてズバっと言ってくれてさ。そういう言葉はすごい残る。そういう意味ではゴリも一回おれに傷を追わせているんだけど(笑)。でもゴリは、そういう見なかったことにもできることに対して、ちゃんと関わってきてるんじゃないかと思うんだよね、風越のスタッフに対しても。そりゃ、言いたいことがうまく伝えられないとか、いろいろあったと思うけどね。そうして、おれの現在地があるんだけど、今同僚と関わっている時にその人を飛び越えちゃう自分もいて。自分が若い頃につまずきをしてきて、それでも自分を奪われずに大事にしてきてもらっていたのにさ。

あとさ、自分の教師の育ちを振り返ると、よくやめなかったなって思うところもあるわけ。それはいろいろと運がよかったんだと思う、いい縁があったりとか。それってほんとラッキーって思うのよ。それこそ、あの時に晋さんがいなかったらやめてたと思うし。そう思うと、教師の成長とかの前に、その人が教師をやってていいんだよっていうベースの部分が大事なんだと思うんだよね。そこでくじけてる人が全国に超いっぱいいると思っていて、すごいもったいないと思う。だから教師教育っていうと、なんか成長っぽく感じるけど、「いやいや、教員っていい仕事だから」っていうことに立ち戻りたい。もちろん、教師としての専門性もあるから、あなたのよさを生かしながらそこも伸ばそうねっていう感じだと思うんだけど。俺はラッキーでこういう風に生き延びられたからこそ、そういうことをやりたいよね。

公立で学年主任をやった時に感じたんだけど、若い先生が変わっていくという経験は自分の力になっているとも思う。それは、今まで本を読まない人が本を読み始めるとかもそう。たとえばある時、菅平に実地踏査に行くのに俺が新幹線で教育書を読んでいて、隣の若い先生と「こういう本読むんですか?」「いや読まないの?」みたいなやりとりをしたことがあって。それで、帰りに新宿の紀伊國屋の教育書コーナーに一緒に寄って、次の日からその人が本読んでるみたいなことが起こったり、ガチガチの体育の先生が緩んでいくみたいなことがあって、そういう経験はすごい自分の力になってるんだよね。だからこそ、もう一段階、自分の成長が必要だなと思いながら、今はるやん(西村・2025年度入職スタッフ)に関わってます。自分がそうしてもらったように、はるやんのコントローラーを奪わないように。はるやんがどう受け取っているかわからないけどね(笑)。

ラーニングセンターのプログラム体験会では「観察と記録」を担当したんだけど、方法っぽいことは一切やらなかったですね。結局、子どもの何を見るかだなぁって。何を見てどう解釈するかだよね。それが大人の関わりをつくるから、そのための観察と記録だなと思う。だから、うまい書き方とかではない。書けない人はそもそも見えていないのだろうし、まだそういう場に出会っていないのかもしれない。仮に停滞している子どもが目の前にいたとしても、その子の前後の文脈を考えると見えてくることもあるし、そういうことを考える時間としての観察と記録だったなと思う。そもそも教師としてどういるの?ということを扱いましたね。

自信がすごくあるわけじゃないけど、参加者のみなさんには結構ちゃんと伝わった気がしてます。今回、ある一人の子の記録を扱ったけど、学びに困っている、つまづいている子ってどの教室にもいるわけで。だから参加してくれた人も、「いやー、いるよね」、「自分だったらどう関わるかな」と考える姿が出てきて、それがすごいよかったと思うなぁ。当然、「正解はこうですよ」と言いたいわけじゃないから、「それって何を大事にしたからだと思う?」と聞きつつ、「あなたならどう関わると思う?それは何を大事にしているから?」みたいなやりとりをしながら。はるやん、もい、ちか (奥野)たち職場の仲間が聞きにきてくれたのもうれしかった。それで思ったのは、本当は仲間と普段からできるといいのにということ。普段の関わりを生で見ているから、「ねえねえ、あれってさ」って、記録をしなくても話せるといいと思う。関係性があるからこその難しさもあると思うから、みんなで検討するっていうコミュニティがあるといいかもね。記録が間にあっても1対1だとキツかったりするし、複数の視点があることはすごい大事だなと思う。

新入職スタッフまっちゃん(松崎)の記録を持ち寄る

風越に来る前は職員室でよく喋ってたと思うよ、「子どもにこうしちゃったんですけど」って。でも、風越のオフィスはそういうことが起きにくいよね(フリーアドレスなため、あるスタッフがいつも同じ席いるとは限らない環境)。子どものコミュニティを大事にしようっていうなら、僕らがどういうコミュニティをつくっているかにすごい関係するよなぁって思う。

今後のラーニングセンターのプログラムは、まずはこれくらい知っておこうよみたいな基本のところを学べるといいんじゃないかな。それを型通りやってみたり、型を破ってみたりっていうのをやるのが実践なわけで。理論で学んだことが全然うまくいかないじゃんみたいなのが実践だからね。それで、またプログラムの中に、うまくいかないんだけどと、実践を持ち寄れる場があるっていう感じかな。だからプログラムだけではうまくいかないのは当然。子どもも大人もみんな揺れているのが学校だからさ、そこにスクールベースである意味があるって思うから。

そうだ、あとラーニングセンターは今、一人の教師が成長するためにって考えでやってると思うんだけど、その一人の教師への育ちって、きっと教員コミュニティに支えられるはずだから、その教師を支える周りも大事にできるといいなと思う。そういった周りにいる人も育てようとする人がいないと多分うまくいかないなぁって感覚がある。その人だけが育つってことはありえないからね。

(編集後記)

ゴリさん、たいちのそれぞれ身近な存在として、教師としての育ちを信じて存在を受け止め、励ましてくれる先輩がいたのだなとわかりました。ゴリさんから見たたいち、たいちから見たゴリさんの時間的経過の中での重なりの様子から、お互いが影響されながら今いるのだということも。インタビューを通してかつて、たいちが話してくれた言葉を思い出しました。「結局おれらの成長は、実践がよくなったっていう、子どもの姿でしか感じられないんじゃないの。」そうだとしたら、大人の学びに関わる人が考えなくちゃいけないことは一つだけ。実践(授業に限らず子どもの姿に関わることの総体)を通して、大人同士が敬意をもって率直に関わり続けることではないでしょうか。私はそれを手放したくないと思いながら日々風越で生きています。

体験会クロージングでのゴリさんとたいちの姿にほっとしました。ええ顔しとる。

投稿者大作 光子

投稿者大作 光子

本は親子をつなぎ,友だち同士をつなぎ,自分自身をエンパワーしてくれる。ライブラリーでは,せんせいと子どもたちがどんな風につながっていくのだろう?自由な読書と学びと連動したメディアの活用の可能性を探り続けてきた,動ける(からだを動かすことがすき)司書教諭です。

詳しいプロフィールをみる