学びのなかで、育まれるものたち

2025年8月5日

デジャブ?!

ただいま。産休育休を経て、5月中旬から戻ってきました。今年度は1,2年生のLGに配属されました。

4月下旬、1年生の学び始めのミーティングをするために校舎に行く。1年生に主に関わっているのが、ちか(奥野)とゆっけ(井手)らしく、二人が待っていてくれた。

ウケる(笑)。風越学園のまだ準備財団だったころ、私に野外保育を教えてくれたのが、この二人だった。(あと、しんさん(本城)も。)少し昔話をすると、あのころまだ20代のやんちゃな私は、子どもが自然の中で育まれることに惹かれていたものの、どう保育と結びつけるのかよくわかっていなかったと思う。二人は、私に保育論を浴びせるのではなくて、保育するなかで、子どもと関わるなかで、見せてくれた人たちだった。(あと、しんさんも。)自然の面白さも怖さも、そして美しさも子どもと一緒に私も教わっている。ありがとう。そんな二人が、現れてデジャブ?!と思って、思わずウケてしまった。

ミーティングでは、学び始めの時期とどう学び始めていくか、の話を主にした。4月の子どもたちの様子を聞くところ、今年度の1年生は、学びへの憧れはありそう。(4月の始まりに教科書を配るので、机と椅子を使用したけど、みんな嬉しそうだったとのこと。)プロジェクトが今年度は、ホームごとなので1年生という集団で過ごしているのは、水曜日と、午後だけのため、まだグッと知り合っていない感覚がある。そういうところから、私が担当することになった1年生の国語では、まず「ひらがなにであう」「いろんな人と知り合う」「ひらがなを通して、学園の様々なものと出会う」を目的としてスタートすることにした。

風越と出会いと私

「きょうから、まなびでしょ?」という声が、午前中からちらほら聞かれるものの、集合場所がエントランスという外の空間で、子どもたちの頭には「???」が浮かぶ。初日は、写真とひらがなが書かれた紙を見ながら、森探索。

探す、見つける、相談する。森の生き物は、似ているものもたくさんある。そして私も正解はわからない(笑)。

次の日、猛獣狩りで3人組になってから、グループごとにひらがな表を渡す。そしてミッションを言い渡す。

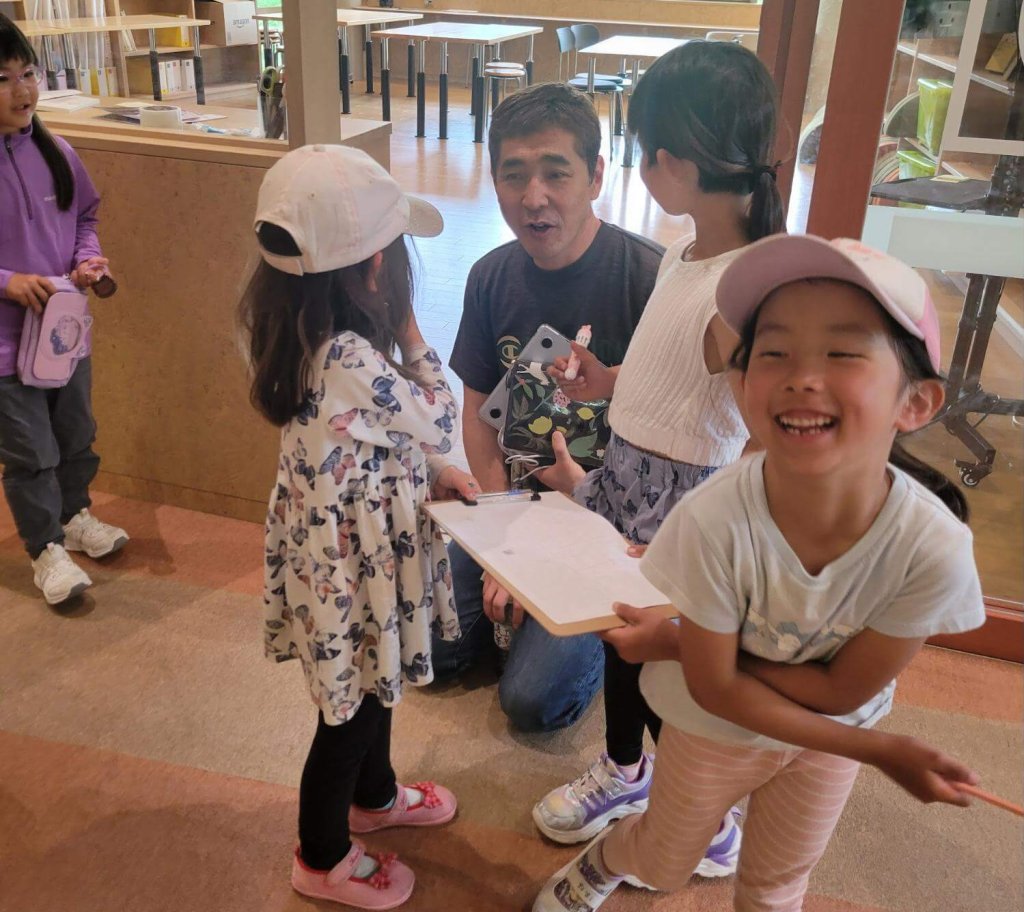

「校舎の中にいるスタッフに挨拶をして、名前を聞き、聞いた名前のひらがなに◯をつける。5人のスタッフと出会ったら、戻ってくる」

一斉にR01をでて、校舎のあちこちへ。なかなか戻ってこないので、声をかけられずに困っているかと思いきや、楽しくなったようで、どんどん聞きまくっていたらしく、時間になって声をかけ、ルームに戻ってきた子たちは「もうさ、10人に聞いちゃったよー」など言いながら、誰に声をかけたか自然と他のグループの子たちと話をしていた。

またその次の日。今度も3人グループを猛獣狩りで作り、今度はくじ引きを引き、そこに書いてある物の名前のところまでいき、ひらがな表に◯をつける。(例 カエル、クローバー、川など) 野外やら室内やら、たっぷり身体も動かしながら、物体とひらがなをリンクさせる。声に出すから、音でもかな。ゆったりたっぷり、でも激しく始まっていった。

一文字も人文字で習得へ

次の週、ついに机と椅子が用意され、憧れのシチュエーション(笑)。

一人ひとり、ひらがな帳を手渡される。まずは自分の名前を、大きく紙に書いて、透明テープでそれを貼る。

ひらがなは、すでに書ける子、興味が出てきた子、まだ書くことに興味がない子、いろんな状態。書ける子も、これから書きたくなる子も、書き順は習得して欲しいという願いのもと、書き順マスターを目指す。

毎時間、2文字。ホワイトボードの前にみんなで集まる。習うひらがな、体で表現できるかな?書き方の音読をみんなでした後、立って両手やお尻を使って、体で書き順にしたがって書き、それぞれひらがな帳やプリントで練習する。時間を重ねるごとに、「きょうのひらがな」をホワイトボードに貼ると、自然と体で表す子や、いろんなことに気づく。「あ!見て!『て』の文字は、その上にくの反対にしたのをくっつけると『そ』になるよ」とか。似ているひらがなを言ったりとか。気づくことは、探求へと繋がっていく第一歩。それをみんなで共有できることも大事。

あるあるクイズでの気づき

4時間目が終わり、部屋にいた1年生たちは一斉にお昼へと出ていった。

サクラコとミワがまだ部屋の中にいる。「お腹すいたね~。」と話しかけると、よくある今日のおべんとうのおかずなんでしょう?クイズへとなっていく。

サクラコのお弁当の中身は見たことなかったので、予想も出来ず、何文字?などヒントをいくつかもらうけど、やはりわからない。最後のヒントとして、机にそのおかずを書いてもらう。が、わからない。

正解は「しばづけ」だった。渋!!と同時に、1つ気づいたことがある。この時、1年生はひらがなの書き順を学び始めた段階だったので、書ける子どもは、独自の書き順で書いていることが多い。サクラコもその一人なのだけど、机に書いてもらってもわからなかったのは、書き順ありきで予想していたということだった。なるほど、書き順がバラバラだとこういうところにも影響があるらしい。

緊張感と達成感

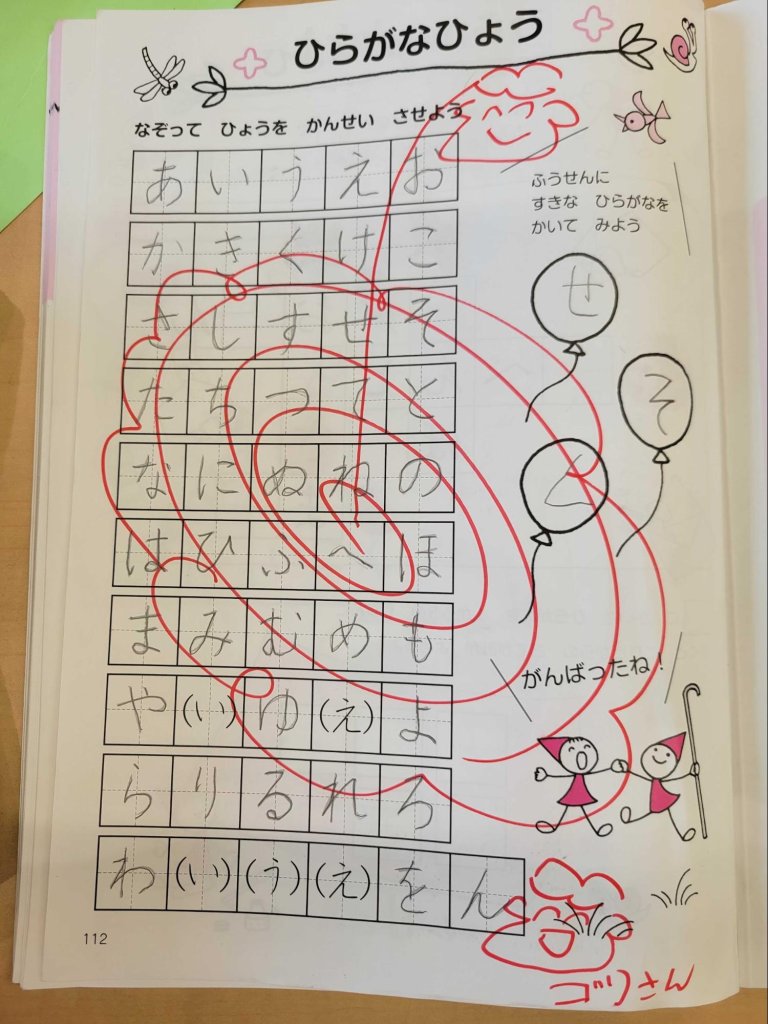

7月下旬、ひらがなが全部おわり、「今日何やんのー?」「カタカナでしょ?」「漢字でしょ?」と予想していく人たち。それぞれひらがな帳を持って集まる。

①ひらがな帳のいちばん最後のページのひらがな表をなぞる。

②横に書かれている風船の中に、好きなひらがなを3つ書く。

③静かに立ち上がって、片手にひらがな帳をもち、部屋を出る。

④R09の扉をノックして、ゴリさん(岩瀬)のところに行く。

⑤ゴリさんにひらがな帳を見せる。

⑥静かに戻ってきて、椅子に座る。

という流れを、重々しく淡々と説明する。

いつになく、いや、初めてかな?というくらいシーンとなり、黙々とそして丁寧に、書き始める。一人、立ち上がり、目が泳ぎながら部屋を出ていく。数分後、声には出さずに、ものすごい嬉しそうな笑みを作って、帰って来る。

そりゃそうだ。校長先生から、こんなはなまるもらったらね。

***

こんな感じで、1年生の国語の第一歩はひらがなの習得として、学んでいる。

1つの学びを通して、気付きや疑問がでてくること、それをやりとりできること。関係性が持てること。

そして何より、学びを通して、自分を知ること。

ただ習得させる!のであれば、1ヶ月で終わるのだ。でもそうじゃないから、今日もひらがなに取り組んでいる。