「わかると面白いよ。」(大西 信慈)

2025年3月27日

実はこのスタッフインタビューがしんでぃ(大西)と話す初めての機会。ほぼ初対面な相手に「高尚な想いがなくてすみません」と自分を着飾ることなく、まっすぐな言葉で語る姿がとても印象的でした。(編集部 三輪)

学校の先生が嫌いだった。

知人だったしんさん(本城)が新しい学校を軽井沢につくると聞いて、子どもの入園を考え軽井沢に移住したのが2020年4月。その頃はまだ横浜で会社員をしていて、移住したあとも通いながら仕事は続けようと思っていたんですけど、コロナ禍になり、次は何も決まってなかったんだけど一旦辞めることにしたんです。そしたら、それとほぼ同じ頃に風越で数学の先生が足りなくなるかもみたいな話をちらっと聞いて。じゃあ教員免許でも取っておこうかなと思ったんです。

そこから数ヶ月後、たまたましんさんと話す機会があったら「打ち合わせしましょう」と言われて、元々IT系の会社に勤めていたので、システムのことでなにか手伝ってほしいことでもあるのかなと思ったら、「教員免許の勉強してるんだって。時間あるんだったら、たまに風越に来ない?」と誘われて。そこから週1くらいで学校にボランティアでいくようになったのが風越で教員をすることになる始まりでした。

__ 他にはいなそうな始まり方だなと思うのですが、そもそも教育や教員に興味があったんですか?

いや、それが全くなくて。僕、子どもの頃は学校の先生も嫌いだったし。大学も教員免許が取れる学部にいたので、ばあちゃんに「教員免許を取れるんだから取った方がいいよ」って言われたんだけど、「学校の先生にはならないから大丈夫」って単位を取らずにきたくらいなんです。

__ でも、そんなしんでぃが風越で数学の教員が足りないと聞いた時に、免許を取ってみてもいいかなと思った。その心境の変化はなんだったんでしょう。

しんさんがやっている学校だったというのと、学校を0から作るということに興味がありました。会社にいた時も新規事業を担当していたから、割と新しいことはやらせてもらえていた方だとは思うんですけど、ここまで0からやるという経験はなかなかないよなと思って。

__ 実際入ってみてどうでしたか?

すごいゆっくりと対話をしながら進む組織なんだなと驚きました。会社員時代は、効率性を求めて働くことも多かったから、こんなに対話をし続けるのかと大きな違いを感じましたね。

子どもとの関わりについては、下の学年の子と触れ合う時が結構難しかったという記憶があるかな。今思い返すと、見ている子たちを同じペースで進めようと思ってやっていた自分もいたりして、子どもと接する感覚値や子ども理解が全然持てていなかったなと思う。

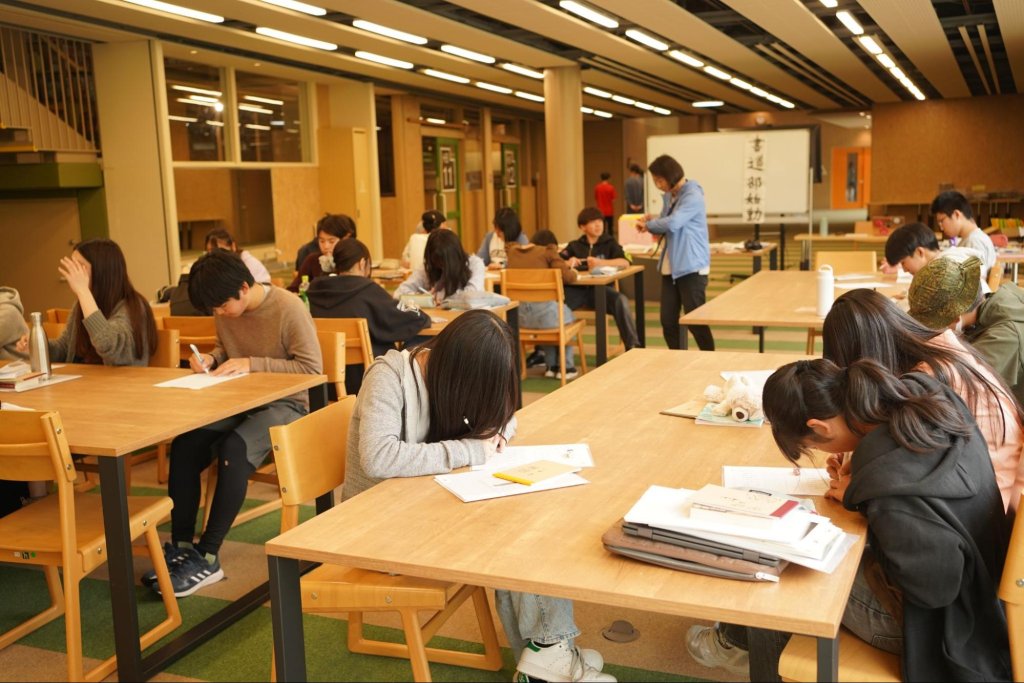

わかる・できる・面白い。

__ でもそこからしんでぃの子どもの見とりや、授業の設計の仕方が少しずつ確立していったんですね。

そうですね、それぞれの子どもによって特性も能力も違うから、できるだけその子にあった学び方や進め方で、子ども自身が「できてるな感」を持てるといいなと思いながら授業をするようになりました。そのために大事になってくるのが、わかる・できる・面白い だと考えていて、わかる・できるがあると、そこから面白いにちょっとずつ繋がっていくんじゃないかという気がするんですよね。

__ わかる・できる・面白い。そのために具体的に取り組んでいることがあれば教えてください。

一つは、従来の先生的な立ち位置よりも、コーチのような立場をイメージしてこどもと接するようにしていることかな。当たり前かもしれないけれど、いいところを褒めるようにしていたり、子ども自身が自分にはこんな学び方が合っていそう、合わなそうという手触り感をを持てているといいなと思いながら授業をしています。

あとは、定点観測をすること。今学んでいる単元の理解って、一定の子たちはそれなりにできるようになるんだけど、算数って小学生のうちに学ぶ単元の数が結構多いので、次の単元行ったらもう前の単元忘れててみたいなことが結構あるなと思っていて。

__ 私、そんなことばっかりな子ども時代でした。

そういう人、結構いると思います。でも、算数って習ったことを展開していくようなものが多いから、2年生の時の九九ができていないと、3、4年生で習う桁数が増えた掛け算や小数が出てくる掛け算が難しくなるとか、5年生の単元の約分・通分が理解できていないと6年生の分数の計算ができないみたいなことが起こってしまう教科だと思うんです。

だから、そういうことをできるだけなくすことが一人ひとりのわかるやできるに繋がると思うので、夏休みや冬休みの長期休暇に宿題を出して、どれだけ習ったことを定着できているのかということを個別のシートをつくって見るようにしています。

そうすると、どこが得意でどこが不得意なのかというのが結構見えてきて、子ども一人ひとりにフィードバックできるようになったし、僕自身も次どういう復習をみんなでやったらいいのかとか、この子はここを個別にやった方がいいなという授業の設計を考えられるようになりました。必要に応じて保護者とも状況を共有し、家庭での学習の伴走をしてもらえるようにお願いをしたりもしています。

続けていくと、春には計算間違いが多かった子が、夏になって計算間違いが減ったというような成長も見えてきたりして、結果的にそれが一人ひとりを見るということに繋がっているなと思います。

__ こういうやり方を始めるきっかけはあったりしたんですか?

僕がまだ学校に入ったばかりの頃に、あすこまさん(澤田)のカンファランスシートを見せてもらったことがあったんです。そうしたら、子どもの名前がバーって全員分あって、その横に日ごととかだった気がするんだけど、子どもの記録がたくさん書いてありました。うわ、学校の先生って裏でこんなことやってるんだと、最初はそれにただただ驚いたんだけど、働き出してだんだん僕もやってくうちに、結局子どもの見とりを丁寧にやった方が、子どもも伸びやすいし、自分もどうやって授業を組み立てたらいいかとか、どこにどれぐらい時間を割いた方がいいかっていうのがわかるよなと思うようになりました。だから、あすこまさんのおかげかな。

学校づくり、スタッフと子どもの存在。

__ 学校の先生にはならないと思っていたしんでぃが、風越で先生を続けられている理由はなんなのか気になりました。

理由はいくつかあって、一つは学校づくりに関われているという実感が持てていることかな。あとは、尊敬できるスタッフと働けていることも大きいと思います。僕自身、こういう教員でありたいとか目指すものって正直何もないんですけど、尊敬できるスタッフがたくさんいるから、いろんな人のいいところを吸収して、ドラゴンボールでいうセルみたいになりたいなと思いながらやっていて、りんちゃん(甲斐)の授業とか、こっそりコピー機を背にしながら見て、「うわ、言葉の使い方が最高だな。りんちゃん最高!」とかよくやってます(笑)。

子どもたちも一人ひとり個性があって面白いですね。ぶっちゃけ子どもたちと過ごすことが「嫌じゃない」「居心地がわりとよくてあっという間に時間が過ぎてる」ってことかも。

しんさんはぴっぴ(編集部注:森のようちえんぴっぴ。軽井沢にある認可外保育施設。本城もここでスタッフとして活動していた)に7年いて、当初聞いたときはそんなにやってたのと思ったけど、今の自分ももう、4年過ぎてて、こどもたちと過ごしてるとあっという間なんだなと思う。

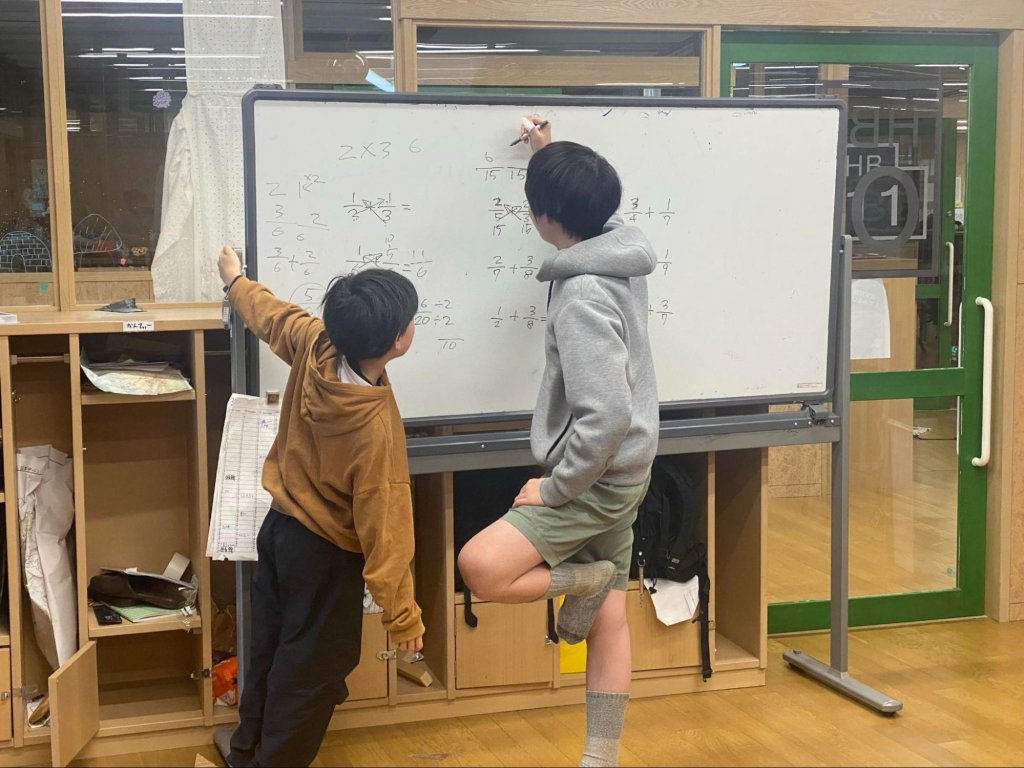

__ 教室になかなか足が進まず、授業中にホームベースで集まってゲームをしている子たちに出張授業もしていると聞きました。そのことについても少し教えてくれますか?

気が合うというか、僕、中学の頃もそんなに真面目じゃなかったし、結構やんちゃな子な人たちの中にいたっていうのも関係してるんだろうなと思うけど、あんまり勉強が進まない子たちの、あんまり面白いと感じない人たちの気持ちも、なんとなくちょっとわかる気がするんです。

でも、そのホームベースにいる人たちも、学びたくないわけではないと思っている。だからわかると面白いよって心の中で思いながら、ゲームしてるより勉強しようよくらいの軽い気持ちで声をかけるようになった感じですかね。

そうしたら、だんだん時間が経つうちに、僕はホワイトボードに問題だけ書いて、わからないことがあると周りの子が教えてくれるようになって。そういう姿も面白いな、いいなと思いながらやってます。

__ 最後に、これからチャレンジしていきたいなと思っていることがあればお聞かせください。

僕、企業にいたときは英語を使うことがあったけど最近ないから、次は英語もやろうかなと思って免許取得しているところなんです。高尚な想いがなくてすみませんって感じなんだけど、なりたい自分とか、やりたいことみたいなものがないからこそ、ふらっと数学の教員になってみようかな、次英語やろうかなと行動できたりするのかなと思っていて。一人くらいこんな人(教員)もいていいんじゃないかと思っています。

インタビュー実施日:2025年2月25日