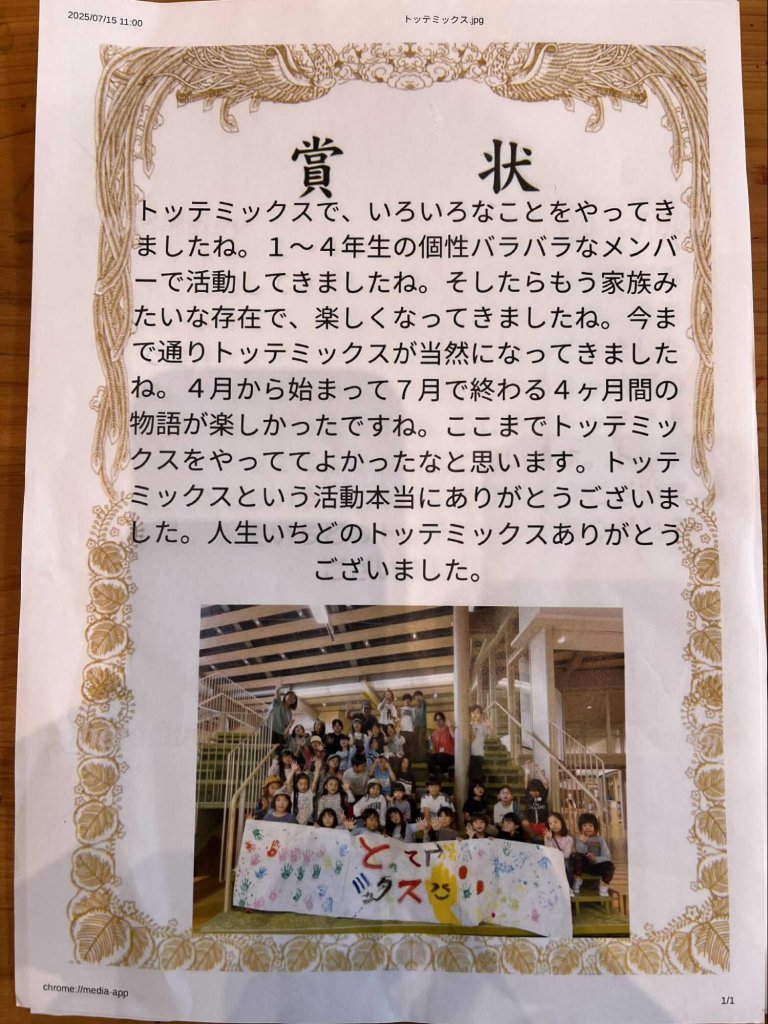

トッテミックス!物語 〜1,2,3,4年生異年齢プロジェクトで起きていた「みんなでつくり上げる」こと〜

2025年10月27日

◯はじめに

以前、低学年期のプロジェクトについてまとめた文章を書かせてもらった。

ここ1年間半ほど、私は「活動ベース」のプロジェクトに魅力を感じ、子どもたちと共に活動をつくっていた。「活動ベース」のプロジェクトとは、最初に一つの材を決めてその材に沿って活動を展開する「材ベース」のプロジェクトとは異なり、たとえばお出かけなど同じ活動をしていても、その中で見つけたり深めたりする”材”は一人ひとりの関心によって異なる、という進め方のことだ。

子どもたちそれぞれの関心が見えて、その関心やその子自身に伴走していける日々は、カオスであり最高な日々だったので、どんなことが起きていたのか残しておかなければ!という衝動のもと、書き残しておきたいと思う。

◯「トッテミックス!」プロジェクト

昨年度、1・2年生では主に活動ベースのプロジェクトを進めていた。

その内容は、

前半:とりあえず外に出て、気になったものを見つけたり、取ったりする

後半:見つけたものや取ってきたもので、飾ったりつくったりする

という活動を日々繰り返すものだ。

『活動は同じだけど、材はそれぞれ違う』という特徴をもつ活動ベースのプロジェクトを通して、私たちスタッフは自分の関心を活かし深めていく子どもたちから生まれてくるものの面白さや凄さを、幾度となく目にすることになった。体全体を使いながら、自分の関心をとことん探究していく子どもたちのエネルギーはもの凄いもので、大人では考えつかないアイデアや表現が生まれまくる、とってもカオスな時間がそこにあり続けていったのだった。

そんな躍動する子どもたちの姿から、低学年期に行うプロジェクトとしての手応えを抱いた私たちは、今年度も活動ベースのプロジェクトに取り組むことにした。

今年度行ったのは、「トッテミックス!」というプロジェクト。「なんだそれ?」と思われるプロジェクト名かと思うが、内容を説明すると、自分の関心の赴くままに色々なものを「とる」こと、そしてそれだけで終わらずに、子どもたち同士・お互いの関心・もの同士を「ミックス」させることで、新たな気づきや表現を生み出していってほしい、という真面目な願いを込めたプロジェクトだ。

トッテミックス!が始まり4・5月の2ヶ月間、子どもたちはとにかく毎日川に行き、自然を心ゆくまで味わい、楽しんだ。そして、感じた面白さをそれぞれのやり方で自分らしく表現していった。

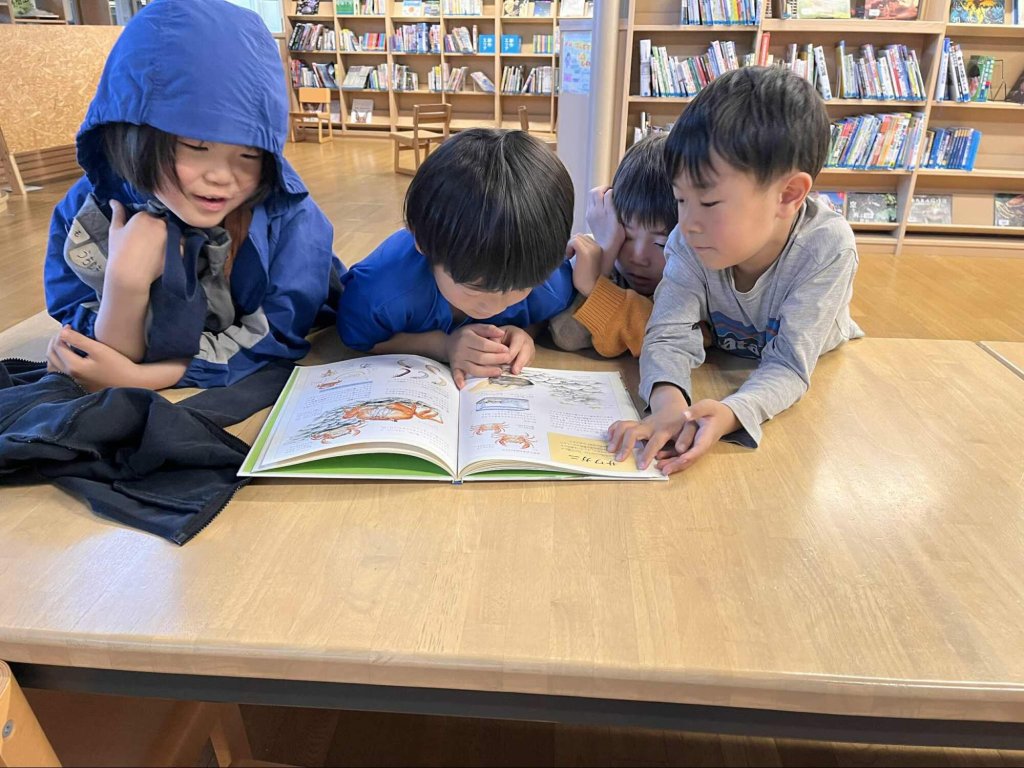

ある子は川で偶然出会ったサワガニの虜になり、寝ても覚めてもカニのことを考え、サワガニの育て方を調べ、友だちに伝えていった。(その後、男の子たちの間でサワガニブームが起きたことは、言うまでもない。)

ある子は川の近くに生えている「そば菜」という植物が食べられることを知り、毎日川から大量に採ってきて、そば菜に合う味付けを研究し続けた。(スタッフは、彼が嬉しそうに持ってきてくれる試食を毎回ドキドキしながら食べていたことは、言うまでもない。笑)

そんなカオスで刺激的な日々と共にこのプロジェクトを進めていく中で、私は躍動する子どもたちの姿から確かな手応えを感じていた。しかし、その一方である種の物足りなさを感じるようになっていた。

その物足りなさは、「何かをみんなでつくり上げる経験が少ない」ということだった。

この活動ベースのプロジェクトでは、それぞれの関心を尊重するため、最終的にはそれぞれが個別のブースをつくってそれをアウトプットしていくようなスタイルになっていく。それぞれの関心は尊重されるが、子どもたち同士の協同が生まれにくい構造になっている。

この物足りなさは、私たち以外のグループの1−4年生プロジェクト(編集部注釈:今年度1-4年生は4月〜7月の間は5つのホームグループ毎に分かれ、プロジェクト活動を行った。その内容や活動の進め方はグループごとに異なった)の様子と比べた時に、はっきりと自覚した感覚だった。

ある他のグループのプロジェクトでは、みんなで劇に取り組んでいた。「劇」という材は拘束力が強いからこそ、「みんなでつくりあげる」ことを経験できる材だ。拘束力が強いことで苦しさを感じる場面ももちろん出てくるのだが、その分「みんなでつくりあげる」という環境の中で摩擦が起きることで、とことん話し合いをしたり、それぞれ意見が違うということに対して向き合っていったりする経験をすることができる。それは、学校だからこそ、プロジェクトだからこそできる経験だと言える。

それぞれの関心を尊重した活動ベースのプロジェクトでは、なかなか経験できない部分であると感じた。

◯「“みんなでつくり上げる“トッテミックス!ランド」、爆誕!

トッテミックスとしての最初のアウトプットデイを終え、今後どのようにプロジェクトを進めていくかを、一緒にプロジェクトを進めるスタッフであるまっつー、246、たけさんと話し合い、この「みんなで何かをつくりあげること」が少ないことへのモヤモヤを共有する。

子どもたちそれぞれの関心を活かしつつも、みんなでつくり上げることができるプロジェクト…。

何となく私がイメージしていた構想として、活動ベースでありながらも「みんなで何かをつくり上げるプロジェクト」の一つの案で、

- 個々の関心をそれぞれが深める

- 関心の内容が近い人たちで集まって小さなアウトプットのグループをつくる

- そのグループが集まり全体のアウトプットの場をつくる

という流れの活動構想があった。そのイメージを共有した上で、どんな全体アウトプットの場があると子どもたちがワクワクしながらやる気をもって活動を進められるか…ということをスタッフで相談していく。

「博物館」的なアウトプット?でも、もっと広がるイメージがいい…。色々なものが集まる「万博」みたいなイメージだよね。でも、子どもたちにとって万博はそこまで身近なものではない…。

そんな先の見えない話し合いが進んでいく中で、そういえばもうすぐ新しいテーマパークができるらしいよ、という雑談のような流れになった時に、ふと246がつぶやいた。

「トッテミックス、ランド…?」

ランド!?何それ!?……めっちゃワクワクする!

というわけで、次なるプロジェクトは「トッテミックス!ランド」となることが決まった。

プロジェクトについての話し合いはスタッフの中でも簡単には進まない。でも、こん詰めた話し合いよりも、意外と雑談の中でふと生まれたアイデアが広がっていくことは、よくある光景だ。そういう意味も含めて、スタッフ間のコミュニケーションや雑談ができるような関係性って大事だよなあ、としみじみ思った場面でもあった。

◯ 「みんなでつくり上げる」に向けて動き出す子どもたちの姿。子どもに活動を手渡していくということ。

ここからは、トッテミックスランドで起こった面白かったことや最高だった子どもたちの姿を3つの視点からご紹介したいと思う。子どもたちの力って本当にすごい…と思わせてもらった2ヶ月間だった。

① 4年生を思いっきり頼る

「みんなで何かをつくり上げる経験をしたい」という思いをどうやって活動に取り入れていこうか…とスタッフ間で考えると同時に、まずは、そのスタッフの思いを4年生には直接伝えることにした。

昨年度から始まった「1−4年生が混ざって行うプロジェクト」は、スタッフにとっては価値を感じられるものであったけれど、それを子どもたち自身が感じることは難しい面もあった。例えば、下手をすると、「1年生と同じ活動をさせられている…。」と4年生が感じてしまう可能性もある。そうではなくて、同じ活動でも学年によってこちらが期待していることや担ってほしい役割も違う。

4−5月の活動の時点で、まっつーは最高学年である4年生に各学年に願っている姿を伝える、ということをしていた。4年生である彼らに目指してほしい姿を伝えるのはもちろんのこと、1〜3年生それぞれに願う姿も伝えることで、4年生の彼らが他の子どもたちにどのような関わりをしていくのか考える機会にしていた。この時から4年生の目の色や意識が少しずつ変わっていったように私には見えていた。

そのような機会も経てきた4年生。そのため、「トッテミックスを、さらに“みんなで何かを作り上げる“プロジェクトにパワーアップさせたいんだ。」という思いを伝えた時も、「うんうん、そういうことね。」とスムーズに納得した様子だった。その上で、「じゃあ、こんなことできるかも。」「こんなこともしてみたいね。」と彼らなりにどんどんイメージを膨らまし始める姿があった。

ここまで数年間、たくさんのプロジェクトを経験してきた4年生。そんな彼らをプロジェクトを一緒につくり上げる仲間として頼り、相談することから、みんなでつくり上げるプロジェクトの一歩が始まった感覚があった。そして、この4年生の姿勢が、この後の「みんなでつくり上げる」プロジェクトの勢いにつながることになる。

② 全体に関わることを子どもに手渡す

活動ベースのプロジェクトでは、子ども達が体全体を使って活動を楽しむ時間が何より大切であり、その確保を優先したいため、スタッフが意図して子どもたちに何かを伝えられる時間は限られてくる。

そのため、活動の始めにどんなインストラクションをするか、ということがとても大切になってくる。前日までの子どもたちの様子や、今後の流れを見通して、今の彼らに必要なことや伝えたいことを短く的確に伝えなければならない。活動ベースのプロジェクトにおけるスタッフの重要な役割の一つだ。

そんなインストラクションだが、「自分たちの活動を俯瞰的に見つめて、『こうするともっと良くなりそう!』ということが見えてくれば、子どもたちが行うこともできそうだよな…。」と思っていた。また、その視点を持つことが、「自分たちでプロジェクトをつくり上げる」という意識につながっていく、という思いもあった。

そこで、ある日のインストラクションを4年生に手渡してみることにした。内容としては、今後の活動に深みが出るように「五感を使う」という視点をみんなに伝えたいと思っていることを共有し、その伝え方を4年生に考えてもらい、1−3年生の前で伝える役割をお願いした。

4年生はこちらの意図をよく汲み取ってくれて、自分たちなりに噛み砕き、1−3年生に向けてインストラクションを行った。4年生が行うインストラクションを1−3年生が受け取る姿勢は、今まで見たことないほど集中していて、スタッフも驚いてしまうような時間だった。

この時点では、インストラクションもスタッフから手渡したスタッフ発信のものであったが、この機会を「自分たちでつくりあげていく」「自分たちの手でプロジェクト全体を進めていけるんだ」という意識を持つきっかけにして欲しいと思っていた。

この思いが伝わったのか、この4年生のインストラクションをきっかけに、ヒノキやジンが「インストラクションをやりたい」と手を挙げる、というプロジェクト全体に関わる嬉しい変化が起こり始めた。そこで、スタッフが伝えたいことと本人たちがみんなに伝えたいことを織り交ぜて、インストラクションを担当してくれるようになったのだった。

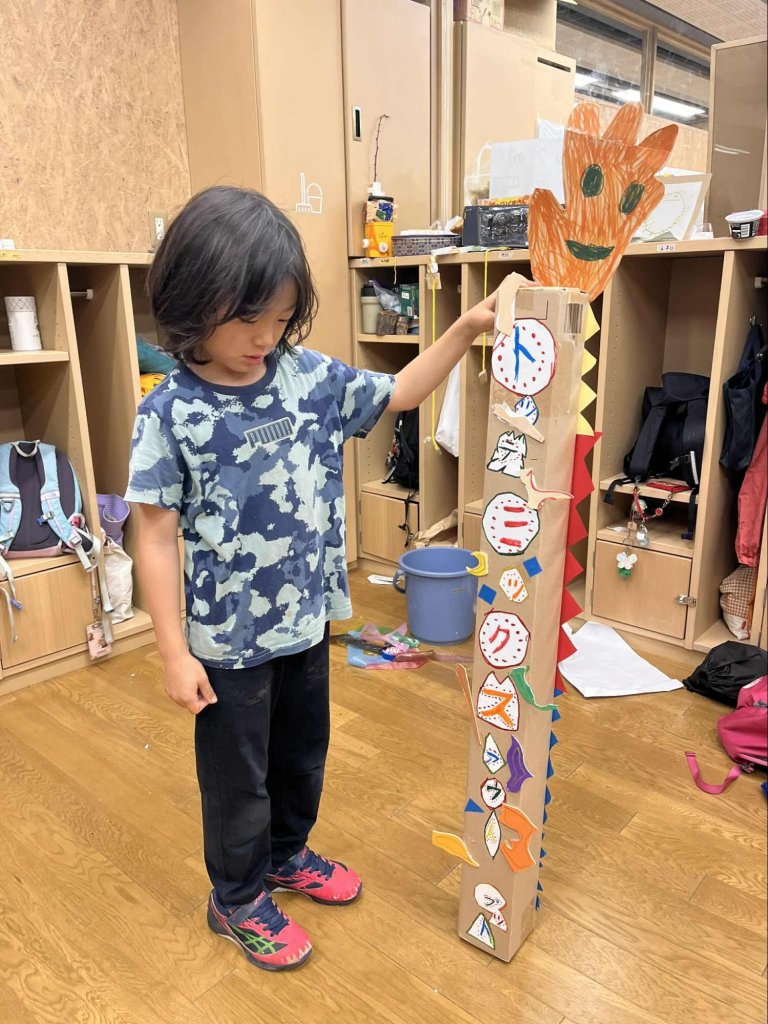

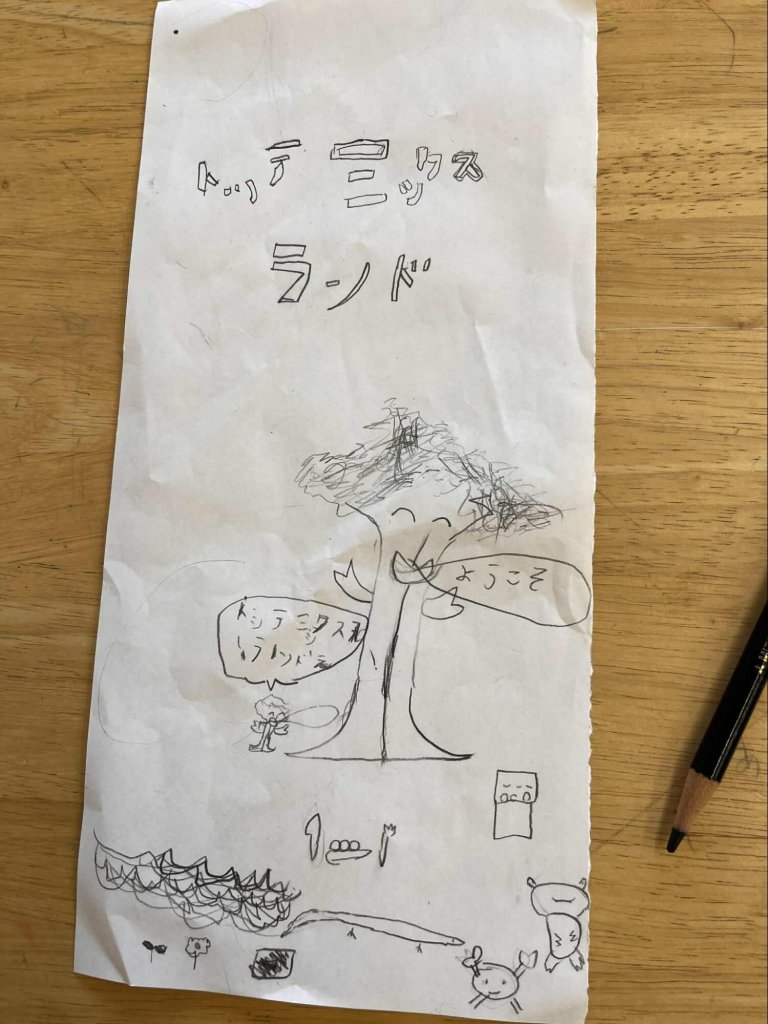

また、別の方向から全体に関わることとして、トッテミックスランドの看板をつくる人やパンフレットをつくるチーム、オープニング・クロージングを担当するチームが発足し、自分のブースのことだけでなく、全体のことを考えていく人たちがどんどん増え始める、という変化も起きた。こうやって、自分たちでプロジェクト全体を進めていくために、たくさんの子どもたちが動き始めたのだった。

このやり方がプロジェクトにおける理想的な「みんなでつくり上げる」なのかは分からないけれど、活動ベースの中でできる「みんなでつくり上げる」の可能性や選択肢の一つは示したり実現したりできたのではないか、と感じている。

③関心でつながる1年生と4年生

トッテミックス!ランドの中には、「博物館」「レストラン」「生き物ランド」「ショー」「アートランド」という関心ごとに集まった5つのブースができた。その中のアートランドで起きていたことを紹介したいと思う。

アートランドには、1年生〜4年生までの男女計6人が集まっていた。4年生の男子3人は元々仲が良かった三人組だったが、他は絵を描くことに関心があることで集まったメンバーだった。

4年生の一人であるマヒロは絵を描くのが本当に好きで、みんなで川に行く時にスケッチセットを持っていき、川の様子をスケッチしている姿も多かった。

私はそんなマヒロにアートランド全体のことを任せて「みんなでつくり上げること」を経験して欲しい気持ちもあり、「マヒロ、アートランドの館長よろしくね!」と、彼をアートランドの館長に勝手に任命した。マヒロは、恥ずかしそうにしながらも、「分かったよ〜。」と承諾してくれた。

彼の描く作品や作品に向かう姿勢は本当にアーティストそのもので、そんなマヒロ自身や彼の描く作品のことを1年生のアルと2年生のカノンは「マヒロすごいね〜!」と尊敬しているようだった。

マヒロは元々同じ4年生の仲間と一緒にいることがほとんどだったが、だんだんとアートランドの1、2年生の女子にも声をかけ始めるようになった。それまで、自分の作品を描いて満足していた彼だったが、その絵をどのように展示するか・どんな装飾をつけるか・どんな風にお客さんに見てもらうか…ということをアートランドの仲間と相談するようになった。

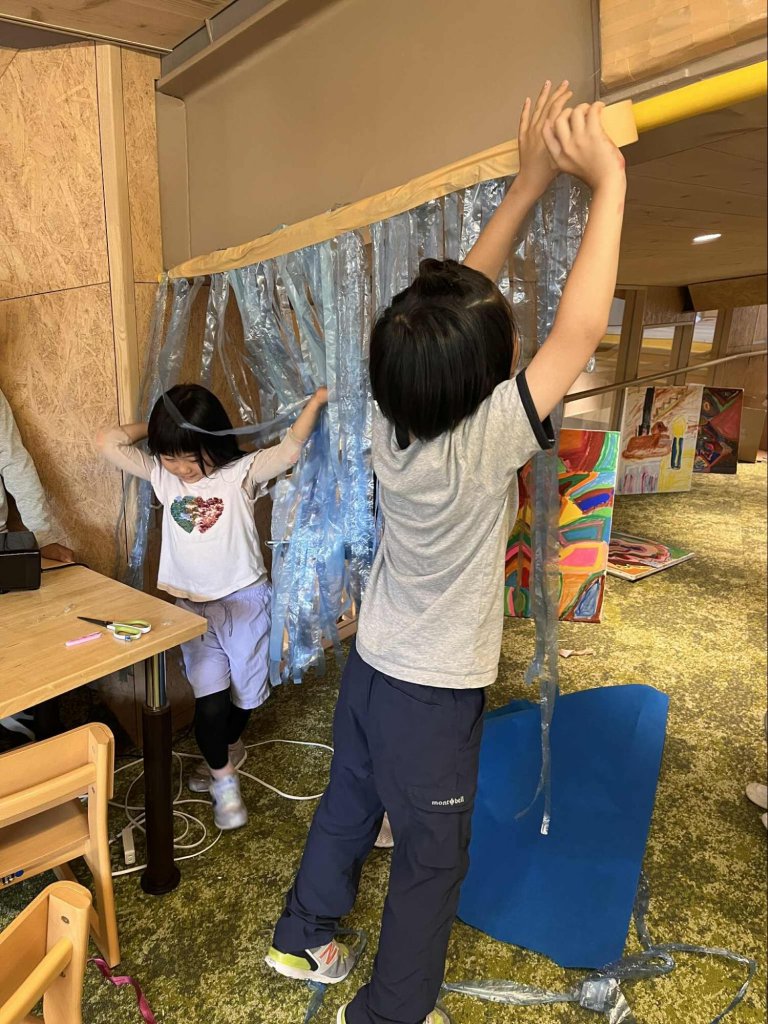

アルとカノンが、入り口に青いスズランテープを貼って中に入る時にワクワクするようにしたい!と提案して貼り始めると、「それ、すごくいいじゃん〜。川の中に入っていくみたいだし!」と彼女たちのアイデアを全力で受け止めて、一緒にアートランドをつくりあげていくマヒロ館長の姿があった。

ある時、プロジェクト以外の場で出会った時にも、「あ、アルじゃん〜。よっ!」とアルに声をかけているマヒロの姿を見ることがあった。マヒロが他の学年の女子に自ら声をかけるのは、これまであまり見たことがない姿だった。

プロジェクトで偶然同じチームになり知り合った彼らだったけれど、「アート」という彼の関心ど真ん中でつながった場で過ごしていく中で、改めて出会い直しつながる機会になったことを感じる姿だった。

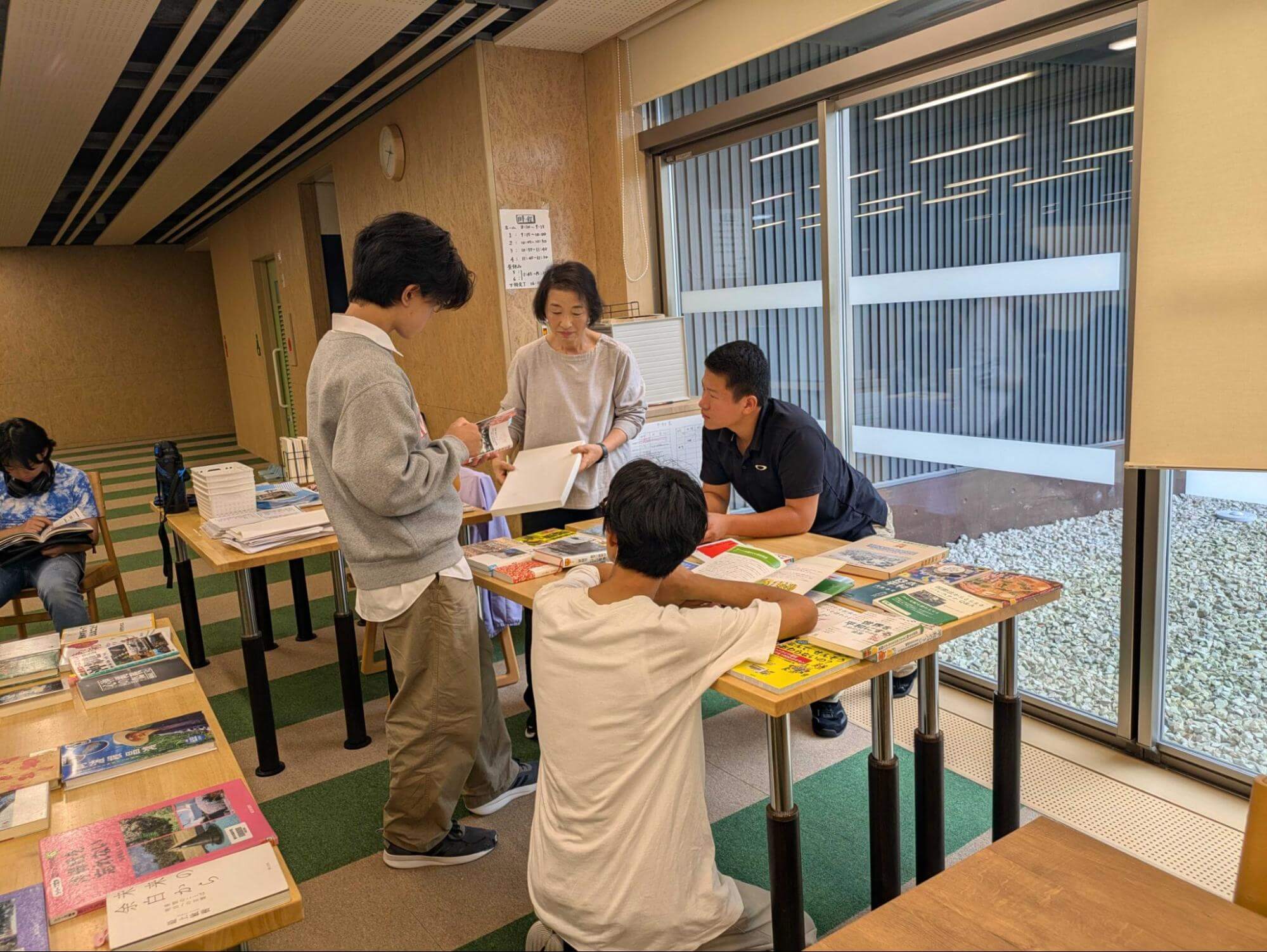

◯スタッフも「みんなでつくり上げる」ということの強み

また、このトッテミックスランドのプロジェクトでは、スタッフで協同することの強みも大いに感じることになった。

例えば、ある日のこと。川から帰ってきた後に、1年生の数人がラボで粘土を使って何かをつくり始めた。プロジェクト的には、川で見たものを再現したり、次に川で使いたいものをつくったり…という前半の活動からつながる姿をイメージしていた。しかし、その1年生たちがつくっているものを聞いてみると、「今日はポテトつくる!」と楽しそう。それを聞いたこちらとしては、「ポ、ポテト…!?」と動揺してしまった。そんな彼らの様子を見て、どんな声かけをするか、かなりモヤモヤして迷ってしまった私だった。

プロジェクトの後や放課後に、スタッフ同士で今日の子どもたちの姿や印象的だったエピソードを共有する。ラボであったモヤモヤしたことを共有すると、まっつー(松江)から「そんなに焦らなくていいのでは?活動を重ねていくことで、前半の活動と繋がってきてやりたいことが出てくるかもしれない。今は彼らにとってまだあたためているような期間なのかもしれない。もっとゆっくり行こう。」という意見をもらう。なるほど、確かに、こちらの「こういう活動をしてほしい」という気持ちが強すぎて、彼らのペースを考えずに急いでしまっていたかもしれないなあ…と思い直す。

さらに、246(西村)からも「1年生はまだ、ラボを使った経験が少ないもんね。まずは、ラボをたっぷり使うっていうことを経験したいのかもしれないね。」という視点をもらう。こちらも確かに…。1年生の立場になってみたら、まずはラボを使える!ということが嬉しい時間で、まずはその時間をたっぷり過ごすことで、自分がこの環境でできることが分かってきて、プロジェクトでも使えるようになってくるのかもしれない…、と新たな視点をもらう。

このように、同じ場面をとってもそれぞれのスタッフで感じることが違う。その感じ方を共有することで、自分の見方が広がっていくような感覚。これは、一人でプロジェクトを進めていたら得られない感覚だ。

風越学園では、スタッフも協同でプロジェクトを進めていく。まさに、「みんなでつくり上げる」経験だ。協同でやると、相談や決定に時間がかかるし、コミュニケーションを取る必要があるし、正直大変なことも多い。でも、それでもこうやって自分の見方が広がっていくことや、他のスタッフから学ぶことがたくさんあるこの環境を、私は本当にありがたいと思っているし、子ども達にとっての「より良い」を探し続けるための強みだと感じている。

◯「より良い」を求めて

活動ベースのプロジェクトには、まだまだ課題もあるけれど、こうやって色々なことを子どもたちと共に、どのようなプロジェクトが「より良い」のか、試行錯誤していける環境がすごく刺激的だし、楽しい日々だ。そして何より、子どもたちが自ら動き出す瞬間がたくさん見られることが、私にとって幸せな時間だ。これからも、そんな瞬間がたくさん生まれていくように、考え続けていきたい。