「低学年期のプロジェクトとは?」の探究

2025年9月22日

◯まだ、答えは見つかっていないけれど

風越学園に来て3年が経った。

幼小のつなぎに関心があり、子どもたちにとってどんな活動をすることが低学年期においてより良いのか探究したくて、風越学園にチャレンジした。

今現在、まだまだその探究の答えが見つかったわけではない。

でも、この3年間こだわって1・2年生と共に過ごす中で見えてきた、自分なりに掴みかけている“点“みたいなものはあって、今の自分の現在地として一旦言葉にしておこうと思い、この文章を書き始める。

◯「子どもと共につくるプロジェクト」の探究

風越学園では、「プロジェクトでの学び」を活動の中心に置いている。

でも、この「プロジェクト」には型のようなものがあるわけではない。特に、3年生以上は「テーマプロジェクト」と呼ばれる、大人からテーマを手渡すプロジェクトを設定しているのに対し、1・2年生は幼児期からのつながりを大切にするために、「テーマプロジェクト」ではなく、「子どもと共につくるプロジェクト」を進めていくことを大事にしている。

私の風越学園での3年間は、この「子どもと共につくるプロジェクト」について考え続けてきた3年間といっても過言ではない。

「考え続けてきた」と書くと格好がいいかもしれないけれど、「悩み続けてきた」という表現の方が正しい気もしてくる。このことについて悩み続けることが、まさに私にとっての「プロジェクト」だったのかもしれない。

◯「プロジェクト」の高い壁

風越学園1年目の私は、「プロジェクトって何なのだろう…」と悩みながら手探りで進む日々を過ごしていた。

畑プロジェクト、縁日プロジェクト、シャボン玉プロジェクト、みどりの森プロジェクト…、数多くのプロジェクトを子どもたちと一緒につくってきた。楽しかった思い出と共に、プロジェクトを進めるスタッフとしては苦い思いをした記憶も蘇ってくる。

例えば、公立学校から転職したばかりだった私は、「一般的な普通の授業でない」というだけで既に子どもたちにとって魅力的な活動だと思っていた節もあった。(例えば、「授業でシャボン玉ができるなんて、最高じゃん!」的な思考。)

しかし、そんなシャボン玉プロジェクトをやっていたある時に、子どもから言われた言葉は、「もうシャボン玉やめて、遊んでいい?」だったりした。この言葉が私の心にグサッと刺さったことは、言うまでもない。

ただ、遊びのような子どもたちにとって楽しそうなものを提供してもダメ…。でも、遊びのように自らやりたい!と思って取り組めるものがいい…。しかも、単発で終わるのではなく子どもたちの中にストーリーがあって物語のように繋がっていくもの…。プロジェクトという壁は、高く私の前に立ちはだかっていた。

◯初めての手応え!でも、残るモヤモヤ

そんな苦い経験も積んでからの2年目。私が少し「子どもと共につくるプロジェクトってこんな感じか…。」という感触を掴み始めたのが『パンプロジェクト』だった。

「パン」という材は、

・食べられる

・自分の手でつくり出せる

・何度もチャレンジできる

・理科的要素にも社会科的要素にもつながる

という点で、プロジェクトをつくっていくにはぴったりの力強い材だった。

そんな「パン」を材として、材の広がりの可能性をスタッフとして広く持っておきつつも、「こんなこともできそう!」「じゃあ明日はこんなことをしよう!」等と、子どもたちの思いを中心に活動の方向性を決めて進めていくプロジェクトをつくっていくことができた。このプロジェクトは、私にとって風越に来てから初めて自信と手応えをもてた経験だった。

しかし、そんな手応えを感じつつも、モヤモヤしてしまう部分もあった。それは、「パン」という材に乗り切れない“あの子“の存在。

「パン」のような力強い材を設定しても、子どもたち全員がその材に魅力を感じてずっと目を輝かせて躍動していく…ということは、難しいことだった。

プロジェクトの手応えをもちつつも、1・2年生という段階で「みんなでひとつの材を探究していくこと」への難しさと違和感も抱いた2年目だった。

◯それぞれの関心を活かすプロジェクト

そんな経緯を経て、3年目に仲間のスタッフと共に挑戦したのが、『とってみよう』というプロジェクトだった。

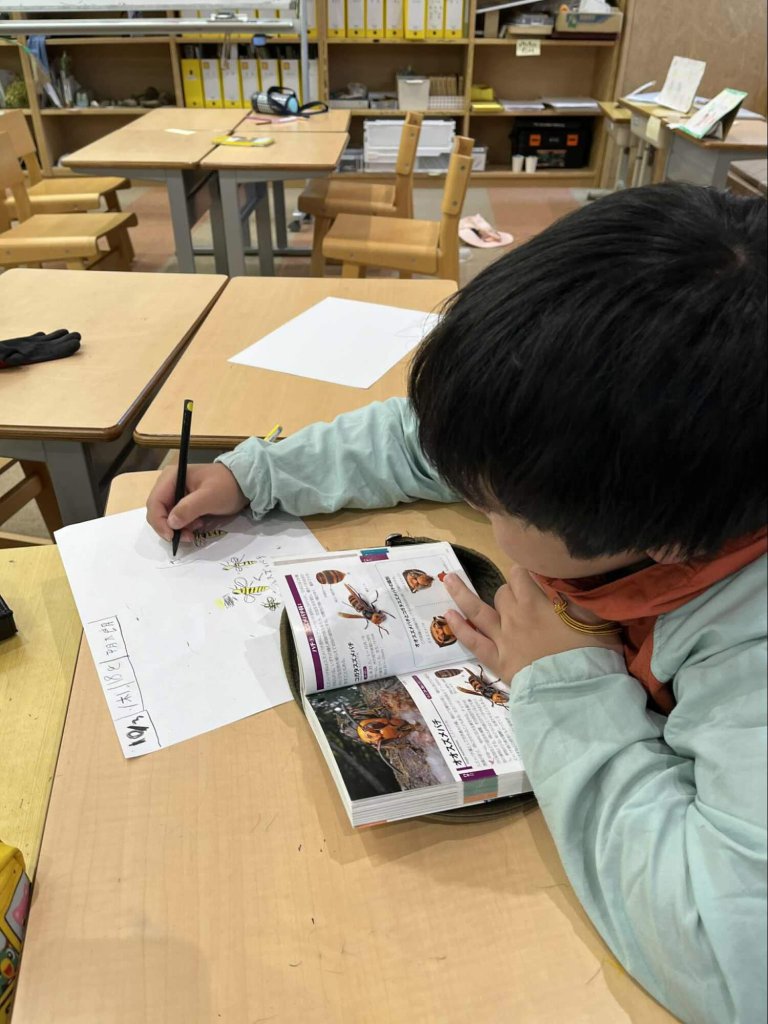

これは、「とにかく外に出る→気になったものを取る→取ってきたものについて記録したり、取ってきたもので何かつくったりする」というルーティンを日々繰り返す活動だ。

このプロジェクトは、みんなで共通の材を設定して活動を進めていくのではなく、行う活動は共通だが「“それぞれの“関心を活かしたり深めたりできること」が特徴だった。

昨年度、みんなで同じ材を進めていく中で乗り切れていない様子もあったあの子が、このプロジェクトでは、自分の関心を中心にして生き生きと活動していく姿があった。

そんな姿を見て嬉しく思うと同時に、「活動次第であんな素敵な姿も出てくるのか…。」と、私自身ちょっぴり苦い気持ちにもなったのだった。

また、このプロジェクトを進めていく中で、自分の関心を活かし深めていく子どもたちから生まれてくるものの面白さや凄さを、幾度となく目にすることになった。

身体全体を使いながら、自分の関心をとことん探究していく子どもたちのエネルギーはもの凄いもので、大人では考えつかないアイデアや表現が生まれまくる、とってもカオスな時間がそこにあり続けていったのだった。

このプロジェクトを通して、当たり前に一人一人関心が違う子どもたち、そして日々関心が移り変わったり色々なものに関心がある1・2年生という年齢にとって、すごくマッチしたプロジェクトがつくれた、という手応えをもつことができた。

◯プロジェクトで活動を行うことの価値

「手応えをもつことができました!」とスッキリここで終わりにしたいところだが、この『とってみよう』のようなプロジェクトでも、モヤモヤする部分は残る。

それは、「みんなで何かをつくり上げる」経験が生まれにくいことだ。

一つの材に向かってみんなで話し合いながら活動をつくりあげていく過程では、たくさんの意見の相違が生まれる。その生まれた意見の相違について、時にはモヤモヤした葛藤を抱き、時には衝突しながら、それでもみんなが納得できるように方向性を決めていく。そんな過程を経験できるのは、「プロジェクト」という文脈の中だからこそだ、ということも経験の中から実感している。

もし単発の授業や活動であったならば、子どもたちはそこまでこだわりをもって自分の意見をもったり伝えたり、ましてや衝突したり…ということは起こりにくい。

そうではなく「プロジェクト」という子どもたちにとって物語になっている文脈の中で、その材や活動に対して自分なりの思いをもっているからこそ、その思いを主張したり本気でやりとりしたりする姿が生まれるのだろう。

低学年にとってのプロジェクトとは、材について詳しくなっていくことが目的ではなく、魅力的な材と関わっていく活動を通して、「思い」をもって「仲間と共につくる」を経験していく過程を経験して欲しい、という価値があると言える。

◯「子どもと共につくるプロジェクト」の探究は続く

3年間、「子どもと共につくるプロジェクト」について探究し続けてきて、今の時点でわかってきたことは、「「子どもと共につくるプロジェクト」には、『これだ!』という決まったやり方や型があるわけではなさそう」ということだ。

一人ひとりの関心を大事にできる活動ベースのプロジェクトも、仲間とつくることを大事にできる材ベースのプロジェクトも、どちらも価値があり、どちらも低学年に必要な時間だと感じている。

今、私の中には

「一人ひとりの関心を大事にしつつ、『みんなでつくる』も経験できるプロジェクトはあるのか?」

という問いが生まれている。この問いと対峙しながらつくってみたプロジェクトもつくり始めているところだ。

モヤモヤが晴れることはない日々だが、「これで完璧だ!」と思える確固たる答えが見つかってしまっては、それは探究ではないのかもしれない。そう思うと、まだまだ私の探究は続いていくだろう…という感覚の中にいるのが現在地だ。

「子どもたちと共につくること」、そして、その中で必須となる「子どもたちの中から生まれたものを共に面白がっていく姿勢」を忘れずに大事にしながら、私の探究は続いていく。