誰かになって語るとは他者の靴を履いてみること ーりんちゃんの国語の授業にまざる②ー(奥野 千夏)

2025年10月22日

単元のはじまりと100冊の本

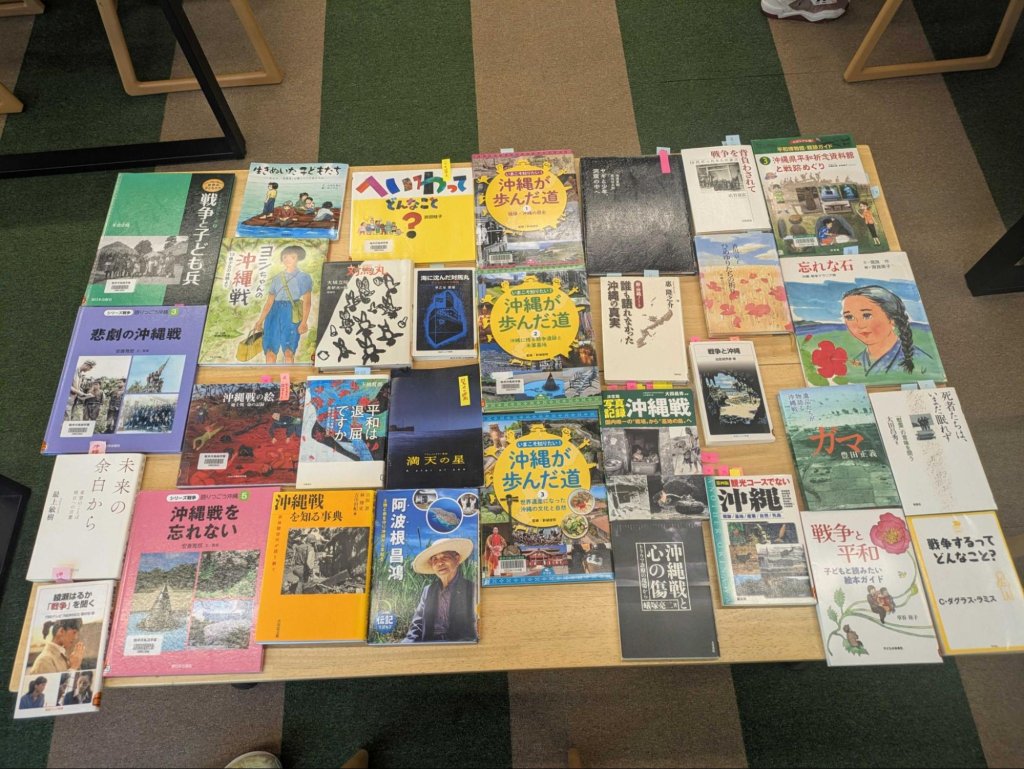

7,8,9年生が国語を学んでいる通称大きな机エリアには100冊を超えるオキナワの関連本が並んでいる。これは、風越学園のライブラリーの蔵書、軽井沢町立図書館の蔵書、りんちゃん(甲斐)自身が集めたり持っていた本の中から選りすぐられたものたちだ。その本にはピンクや黄色、青の付せんがいくつも挟まれている。ピンクは見たり読んだりすると気持ちがつらくなってしまうかもしれないページ。読んでも大丈夫と覚悟を持った人だけ開いてほしいところ。黄色はぜひ見てほしいページ。青はりんちゃんのメモ、覚え書き。りんちゃんが1冊ずつ中を確認して、必要なところにこの付せんをつけていった。とくにショックが大きそうなものはりんちゃんが説明しながら直接手渡しする本のワゴンも別にある。

本が並ぶテーブルがこの他にあと2台ある。絵本から英語の本まで、さらに沖縄の現地でしか手に入らないような戦争・平和関連施設がつくった冊子や沖縄の新聞社が終戦60年につくった新聞などもある。もちろん、ゲストティーチャーの最上敏樹さん、伊波敏男さんの著書も一緒に並んでいる。

重厚な「種まき」を経て、いよいよ「オキナワー語る人たちー」の単元がはじまった。はじまりに子どもたちに語ったりんちゃんの言葉を紹介したい。

今日から新しい単元に入ります。今回の単元のタイトルをどうするか悩みました。「オキナワ」というカタカナ表記ですが、他にヒロシマ、ナガサキ、ミナマタ、フクシマがあります。これらは負の遺産を忘れないためにカタカナ表記をする風習になっているものです。福島は震災、原発事故があるまではカタカナ表記はなかった。そのことを私たちは忘れてはいけないのです。

沖縄は太平洋戦争(第2次世界大戦)で日本で唯一地上戦が行われた場所です。一般の人が銃をむけられるということが起こってしまった。これから沖縄の資料を読んだりすると、つらくなる人もいるかもしれない。でも知らなきゃいけないこと、知るべきことだと私は思っています。9年生になるまでにいろんなことに触れて欲しいと思っています。

この単元では「語る人たちになる」ということをしていきます。沖縄の100冊近くの本を風越のライブラリー、中軽井沢図書館、私の本棚から集めました。見るとつらくなる写真やテキストがある場所などには付せんをつけてあります。伊波さんの話でも自分が赤ちゃんの時に家族とガマ(自然洞窟)に避難していて、泣いてうるさいから口に物を入れて殺せと言われた話などもありました。沖縄の人たちは手りゅう弾や青酸カリを渡されて、捕虜になる前に自決するように言われていました。そういう状況の中でどうして人は死ぬのか。そういうことを戦争が引き起こすのです。

今回、沖縄でインタビューした人たちは同じことを言っていました。戦争とは何か。体験した人たちは命がなくなる、家族が亡くなると言う。体験者の次の世代の語りつぐ人たちは戦争とは人を変える、人が人でなくなる出来事だと言っていました。だからこそ戦争を起こしてはいけないのだと。

過去の事実を知り、負の遺産を次の世代に伝えなくてはと私は今まで思ってきました。でも、それだけでは足りない、未来をつくる人を育てるということなのだと今回インタビューした人たちの話を聞いて思いました。

私たちには「想像力」があります。

伊波さんの言葉にもありました。体験してないと語れないのか。そんなことはない、私たちには「想像力」という素晴らしいものがある。その想像力ゆえに、「誰にでもなれる」。未来を標榜し、誰かになって過去と未来を語ってください。これから資料を読んだり、聞ける人がいるならその人の話を聞いてもいいと思います。そして語る人になる。原則としては「その人になって本気で資料を集める」「その人が自分だったらという思いでそれを声に出して語る」の2つです。

40年の教師生活で私も初めてのことです。声に出すとは自分のものにすること。つらい、無理だと思ったら少し離れるとか自分の心も守りながら本気で取り組んで欲しいと願っています。

重厚な種まきから芽が出てくる

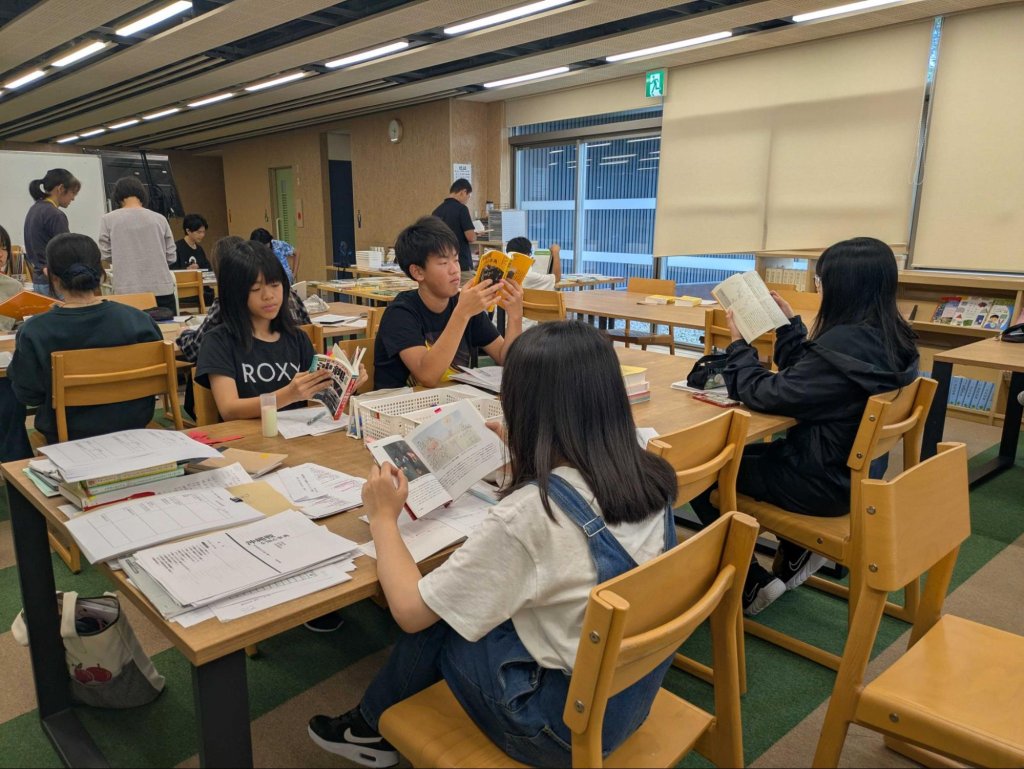

子どもたちはまず、沖縄や沖縄戦について自分がどんなことに興味があるのか、何を知りたいと思うのか、りんちゃんが集めた100冊以上の資料を試し読みしていく。はじめはじっくり読むというよりは、いろんな本に出会ってほしい、パラパラ見てみるだけでいいと伝えていた。

読書を始める前に、沖縄戦の全貌が47項目書かれている『沖縄戦を知る辞典』をりんちゃんから紹介した。1項目が4ページ程度にそのテーマの概要がまとめられている。その本の目次をりんちゃんが音読して、少しでも心が動いたところにそれぞれがマーカーを引いていく。その後、近くの人とマーカーしたところを見合った。自分が心が動いたところ、知りたいと思ったこと、興味があるところを探っていく。

さらに、100冊以上ある本の一部をりんちゃんがブックトークで紹介していく。対馬丸のこと(今回取材で対馬丸記念館に行き、館長さんにインタビューしたり、別の方のドキュメンタリー映画を見たりした)、ひめゆり学徒についての絵本や資料、原爆の図を描いた丸木夫妻の絵本(佐喜眞美術館も今回の取材で訪れた)、未来についての本、戦争前の琉球王国だったときからの沖縄の歴史、観光コースではない沖縄のガイドブック、戦う広告、プロパガンダ、英語の本など手に取りながら話していく。りんちゃんの言葉で、りんちゃんの思いものせて紹介されるとこれは気になるな、この本は読んでみたいなといくつも興味をそそられる。

「それではどうぞ~。」というりんちゃんの軽やかな声で読書の時間がはじまる。すっと本を手に取り読み始める人。100冊が並べられた机の周りを歩きながらいろんな本を手に取る人。本や資料を読み始める時間はしっとりとはじまった。あまりにも集中して読んでいる人が多くて、りんちゃんが当初考えていた後半のまとめやふりかえりの時間を取るのをやめたほど。

もともと読む力がある、読むことが好きな人が多い、読書家の時間を重ねて本を読む文化ができてきている。もちろんそれもあるだろうが、一番の理由はやはり重厚な種まきがあったからだろう。種まきにこれだけ時間をかけた理由が、この日の子どもたちの様子からストンと落ちた。あー、この過程を見る事ができたのは本当によかった。種まきした芽がこんなに早くでるものなのか。もちろん、それだけでもなさそうだ。

子どもと教師の関係性がそのまま授業にいきる

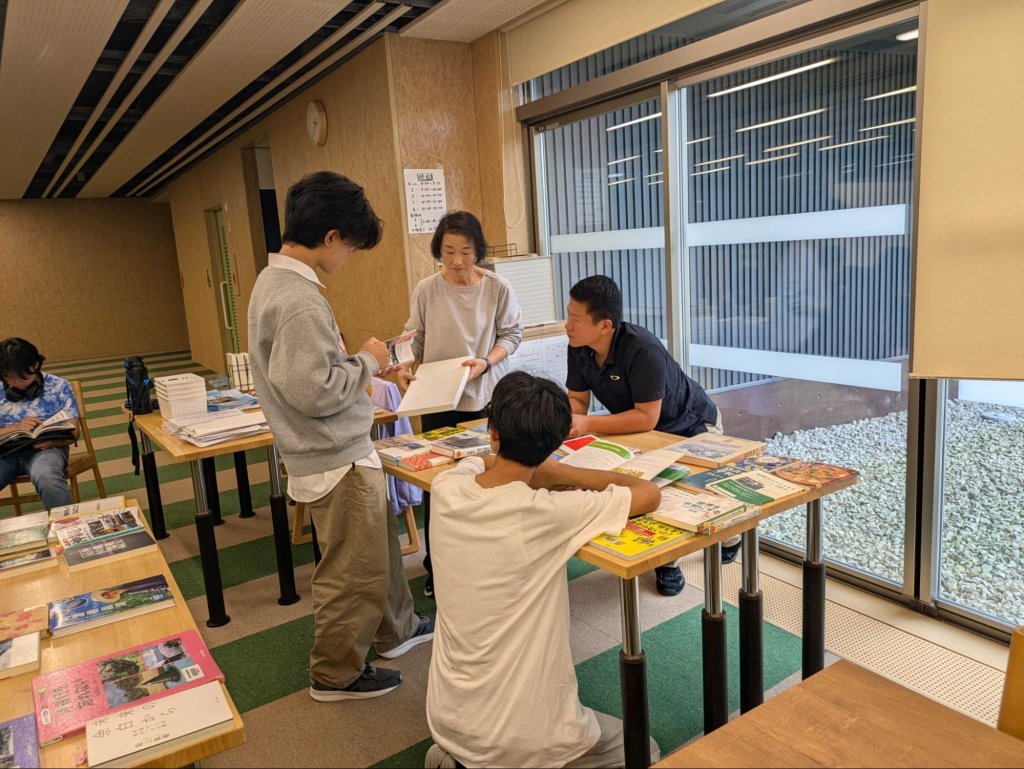

本に手が伸びないでうろうろしたり、困っている人がいないわけではない。困るとりんちゃんにおすすめの本を聞いたり、「あまりつらくならない本あるかなー?」とヘルプを出したりしている。声をかけられるとそこに答えていくが、りんちゃんから積極的に困っている人に声をかけるのではなく、悩んだり、迷ったりする時間もちゃんと保障している感じがする。本人がヘルプを出したり、体からヘルプが出ているのを敏感に感じ取り関わっていく。

中学生の学びも幼児教育もこのあたりは一緒なのだとりんちゃんの子どもたちへの関わりから見えてくる。ここは本当に子どもと教師の関係性につきる。

この人が言うならやってみようかな。この人がすすめる本なら読んでみよう。自分のことをわかってくれているこの人に私にとってのおすすめを聞きたい。そこにしっかりと答えていくことでまた関係性が深まっていく。

種まきの時間にすでに、沖縄や戦争のことを考えたり、ゲストティーチャーから話を聞き、語る人とも直接出会ったりしてきた。3学年60人以上の中学生がいれば興味も心が動くポイントも十人十色。その人に合ったテーマや資料とつなぐのもりんちゃんの腕と普段の子どもたちの見取りによるところだろう。このオキナワの単元は誰もが前向きにやってみよう!というテーマではない。つらくなるのは嫌だ、こういうのはちょっと…と動けなくなる人もいる。それでも、りんちゃんのはじまりの言葉を聞いて、この人が言うなら一歩踏み出してみようかと歩みを進めている人もいるように私は感じている。子どもとの関係性があるからこそお互いに信じて進められる授業でもある。

他者の靴を履いてみる

沖縄の資料を読んでみる、この読書の時間は毎回りんちゃんの「ちいさなお話」からスタートする。ある日の小さなお話で『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者ブレイディみかこさんの『他者の靴を履く』という本を紹介した。この本は「エンパシー」という言葉について書かれている。似た言葉の「シンパシー」は共感、同情という意味だが、「エンパシー」は他者理解、他者になってみるという意味合いがある。その時に実際に靴を交換して履いてみたグループがあった。「わー、なんか変。」「きゃー、生暖かい!」と言いながら「自分の靴とは違う」「違和感がある」を体感していた。

実際に誰かになってみる、他者の靴を履いてみるってとてもむずかしいこと。「語るのは自分じゃダメなの?」と何人かの子がりんちゃんに聞いていた。自分ならできるけど誰かになるって難しいと。難しいからチャレンジするんだよ、とその時のりんちゃんは答えていた。ブレイディみかこさんはこの著書の中で「他者の靴を履くという行為は、自分以外の人に何が起きているのか、つまり自分の外側(=社会)で何が起きているのかを知ろうとする行為でもある。」と言っている。自分から距離のあることを自分事にすること。それは彼らにとって大きなチャレンジだ。

このあと、自分で誰になるかどんな人になりきって語るのかを決めていく。

同じ授業を受けていても、興味ややりたいこと、語りたい人はそれぞれ違う。その違いを知り合うこともまたおもしろい。

ここまで、7,8,9年生と授業を一緒に受けているとその子がより見えてくる。それぞれがどんなプロセスで、どんな語りをしていくのか、この経験を通して未来を作るからだとはどう育まれていくのか、それはきっと私自身に問われていることでもある。自分だったら誰の靴を選ぶのだろう。ぜひ、読者のみなさまもご一緒に「他者の靴を履いてみる」を考えてみませんか。

連載の記事はこちら:

書き手:奥野 千夏(2026年1月退職)