風が立つ。考えようと試みなければならない。

2025年4月18日

4月の研修で同僚からフィードバックをもらうという課題があったので、「子どもからの授業についてのフィードバックってどうやって受け取ったらいいんだろう?」という漠然とした問いをもっていた僕は、デザイナーから転身してきた246(西村)から自分がどう見えているのかフィードバックをもらいにいくことにした。

246「いやー、夏の振り返りのときは苦しそうにみえた。子どももようへいもやってみたいことを出せるといいよね」

僕「まあ。苦しいは苦しかったですよね。うまくこだわりを手放せなくて。あの苦しさってどうにかならないんですかね」

246「必要な時間だと思うな。ようへいはわりと柔軟にやっていると思うけどね。一緒につくるってそういうもん。ゆれるっていいよね」

僕「ゆれてますねー…ゆれるっていいねってほどの境地には立ててないけど、「ゆれるっていいね」って思えるようになりたいなーとは思います」

僕の心は風越にきてからいつもゆれている。あっちにいったりこっちにいったり。そのゆれは決して心地いいといえるものではない。強風だったり優しい風だったり突風だったり穏やかな風だったり。さまざまな風に吹かれながら心はゆれながら考えている。

ある日、突然ふっしぁん(藤山)に「そろそろかぜのーと書いたら?」と言われた。確かに前回かぜのーとを書いてからそれなりに月日が経った。そして、前回のかぜのーとから今に至るまで、子どもの動きに変化があり、スタッフの動きにも変化があり、そして僕の心はゆらいでいた。僕の心のゆれをかぜのーとで伝えたいというよりは、僕の心のゆれを生み出す今ここで吹いている風が風越学園にとってものすごく意味と価値のあることなんじゃないかと思うので、書いてみたいと思う。

厳しくもあたたかい風

今起きている風のきっかけはどこだったんだろう。2024年の12月末。一人ひとりの声が聞きたくて、一人ひとりに声をかけたくて始めた子どもたちとの1on1。子どもからは賛否両論あったが、僕の感触は悪くはなかった。数学の授業中に声をかけるのとは違って、一人ひとり公平に時間をとって話題がある人もない人も話をすることができる。

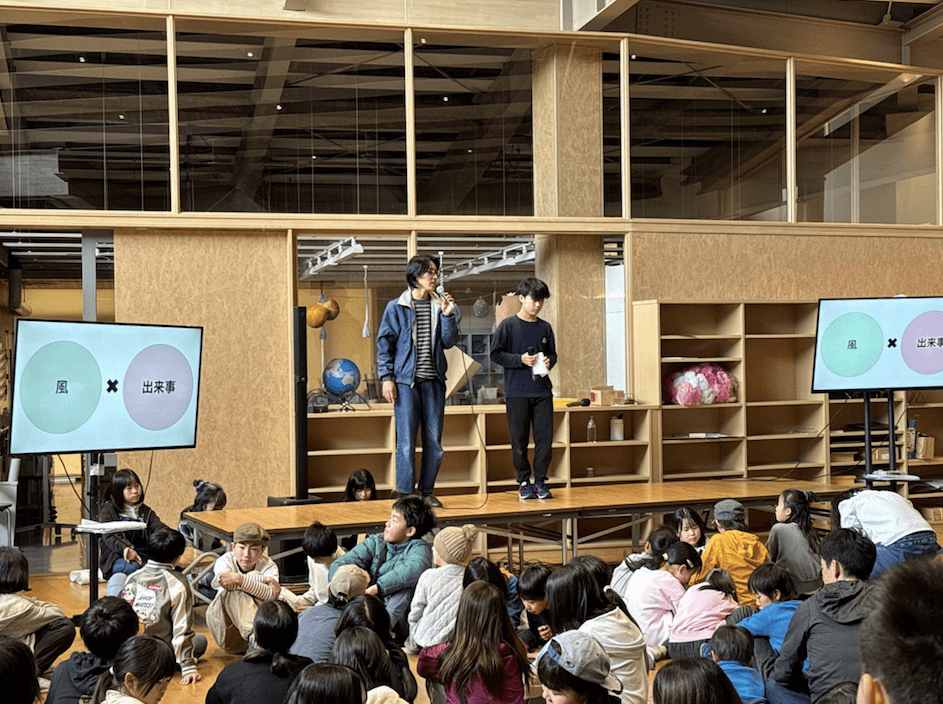

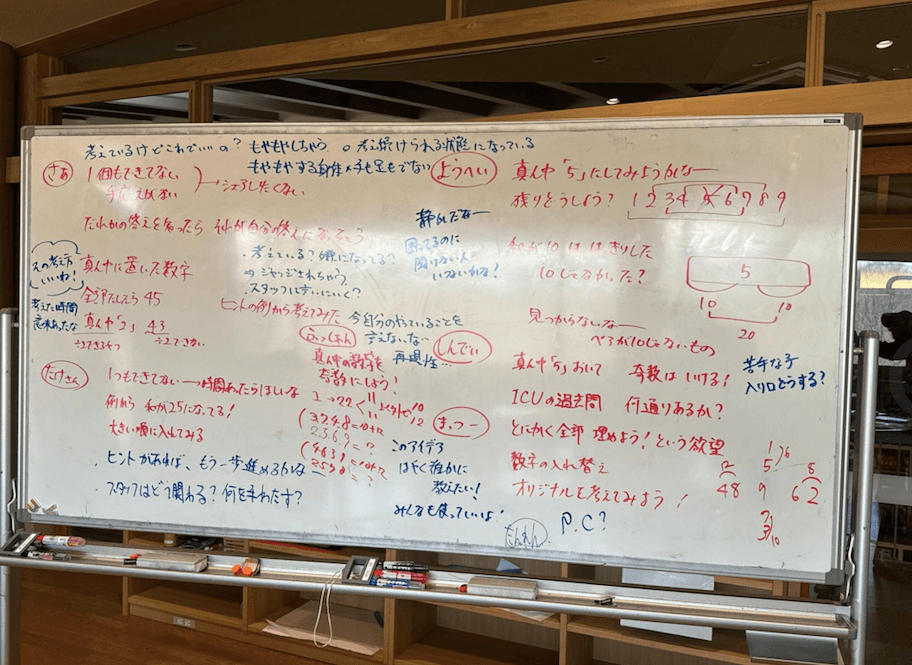

1月のある日の1on1で7年ハナコが「今のままだと遅れている人はどんどん遅れていくし、進められる人はどんどん進めて復習とか他のことができるし。なんとかしてほしい。教科書に載っているけど扱っていない内容をちゃんと教えてほしい」と訴えてきた。僕はそのとき「いや、でも個人差があるのはしょうがないしな、内容に重みをつけないとカリキュラム終わらないしな」という気持ちがあって、ハナコの声をうまく聞くことができなかった。2月ごろ、しんでぃとふっしぁんがハナコから話を聞いて、そのあと僕も入り、数学の時間をもっとよくしようと7年生みんなの声を聞いてアクションを決めようと動いた。

この7年生の声を聞く時間(授業3コマ分!)はハナコにとっても他の7年生やしんでぃ(大西)・ふっしぁん・僕にとっても意味のある時間だったと肌感覚で感じている。そして僕にとっては7年生の声を聞くのと同時に、しんでぃ・ふっしぁんの声を聞くという点で新しい意味のある時間だった。というのも、子どものサポートとしてしんでぃ・ふっしぁんに数学の時間に入ってもらうことはあっても、協働的に設計するということは今までなかったのである。図らずして、子どもたちと授業を考えるという場にスタッフも入ることで、スタッフと一緒に授業を考えるという経験にもなった。

この経験は僕にとっては必ずしも心地よい経験ではなかった。自分で授業をつくる。自分が授業をつくる。そして子どもたちと授業をつくる。そうやって自分の授業への関わりが変わってきた今の僕にとって、他のスタッフと授業をつくるということはまだうまく受け入れられる段階ではなかった。自分が大切にしてきた数学の時間、こだわってきた数学の時間だからこそ、他者といっしょに授業をつくるということ自体が僕にとってはすごくざわざわするような経験だった。

その後、2025年度に向けて数学の時間をどうするか、ふっしぁんともしんでぃとも話すことが増えた。ふっしぁんにそんな関心があったのか、しんでぃにもそんな関心があったのか。初めて聞くことがたくさんあった。でも、僕は2人と一緒に授業設計をしたいって気持ちにはなりきれてなかったので、春休みの宿題の話をするのも来年度の数学の時間のかたちの話をするのもそんなにわくわくするような気持ちにはなれなかった。このあとも話し合うことがあったが、数学の時間の協働について核心的に踏み込むことはできなかった。特にしんでぃは僕の考えに寄り添ってくれつつも数学教育観も授業観も僕とは違うからどうしようかなと思っていた。

そんなことを悩んでいると、ふっしぁんが「しんでぃとちゃんとやりとりしたら?」と厳しいことを言ってくる。「うーん…」と思いつつも、ふっしぁんはそこを譲ることはない。どうしたものか。でも、これから先しんでぃと協働することが増えるなら今ここでちゃんとやりとりしないとお互いにどんどんもやもやが積み重なるなと思い、僕としんでぃがどう違うのか明確にする時間をつくった。端的にいえば子どもたちに対する最低限へのねがいが違うなと感じた。そこには確かに「溝」がある。5・6年のLGスタッフは「違いと同じと面白がる」ことを大切にしているけど、僕は「違い」を面白がるほどの余力はない。でも「違い」があることは明確にわかった。どんな協働になるにせよ、ここからしか始まらない。

追い風、追い風、追い風、向かい風

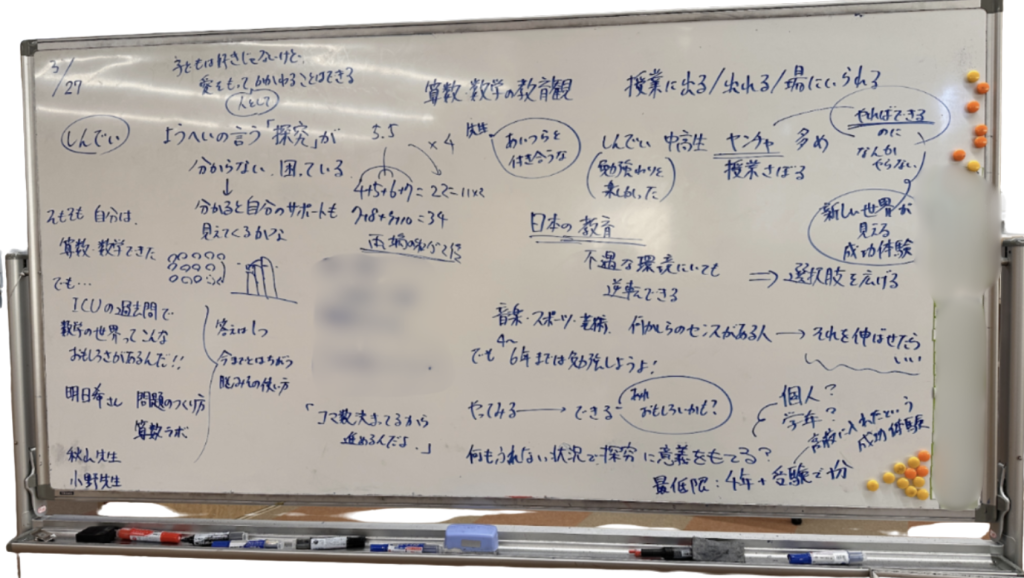

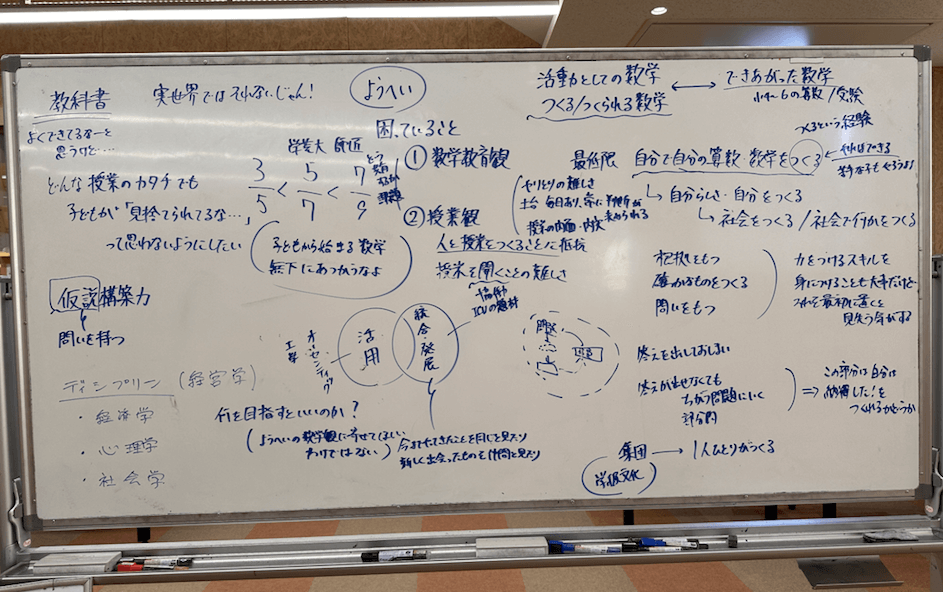

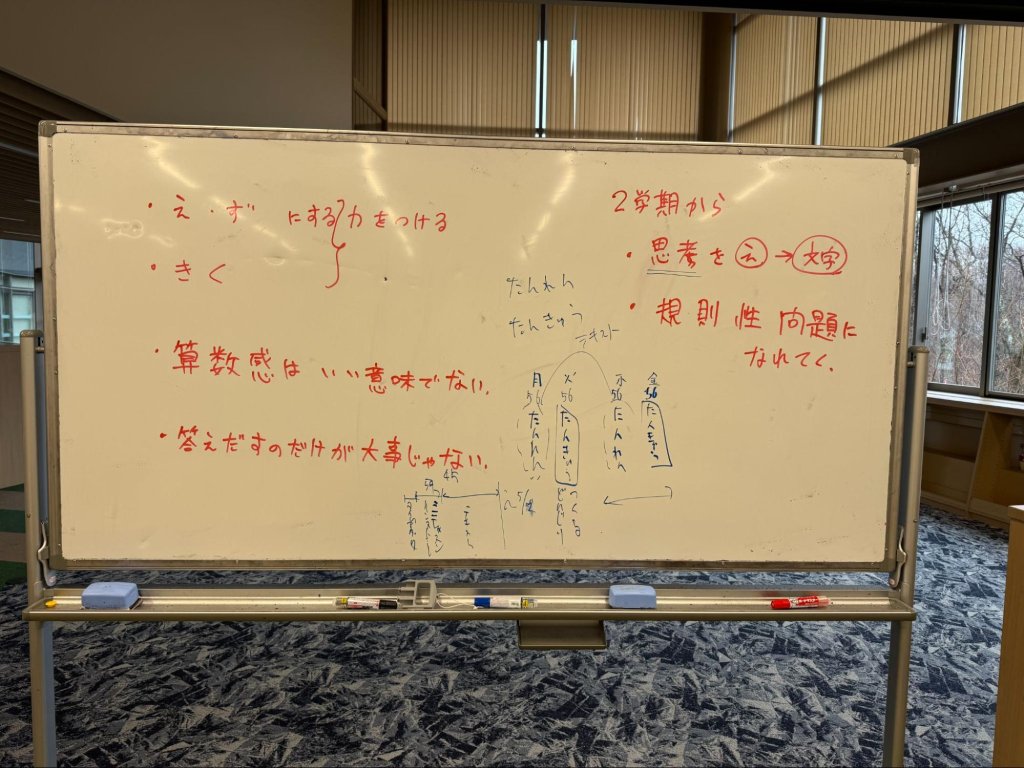

2025年度、風越の算数・数学としての方向性を決めていく必要があるので、今後の方向性を話し合った。次のような話ができたのは大きかったと思う。

「知識・技能の習得だけが算数・数学じゃないよね」

「探究としての数学を算数・数学を大切にしたいけど「探究」の意味はすごく広いから教材研究したいよね」

「インクルーシブな視点をどう授業をつくれるかな」

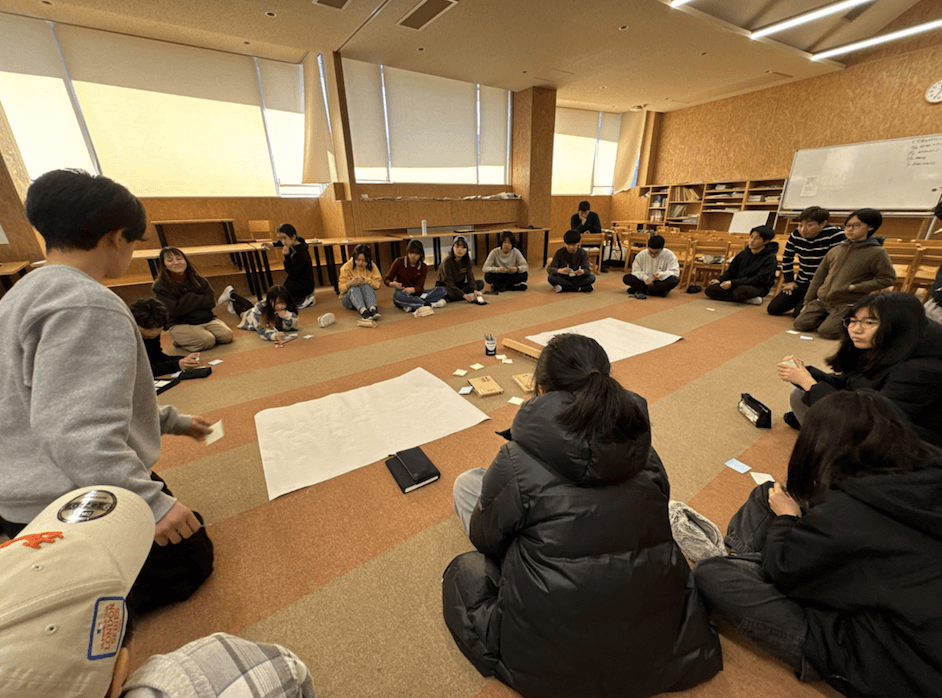

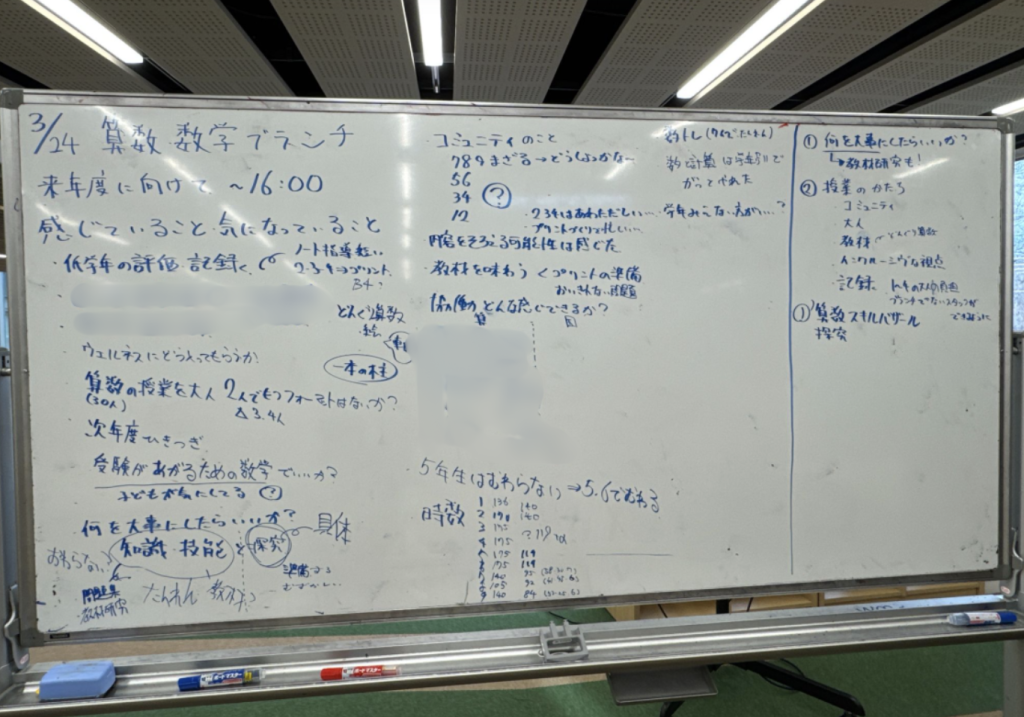

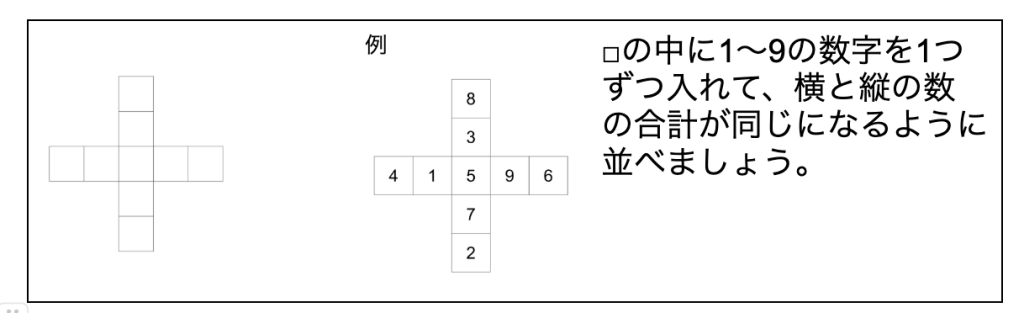

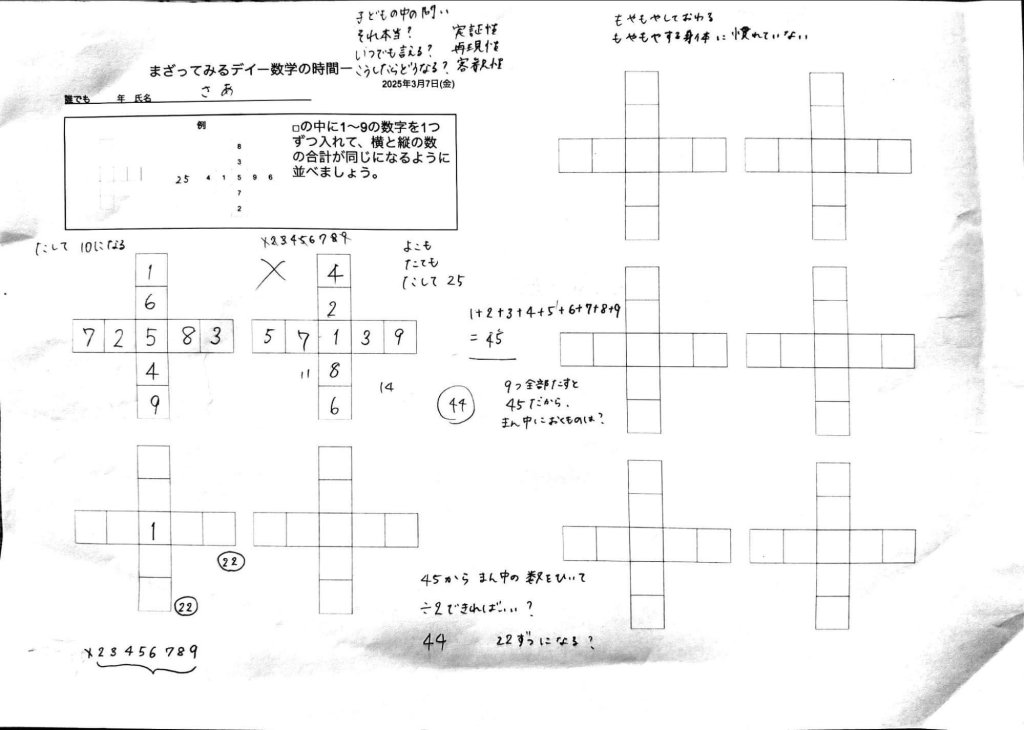

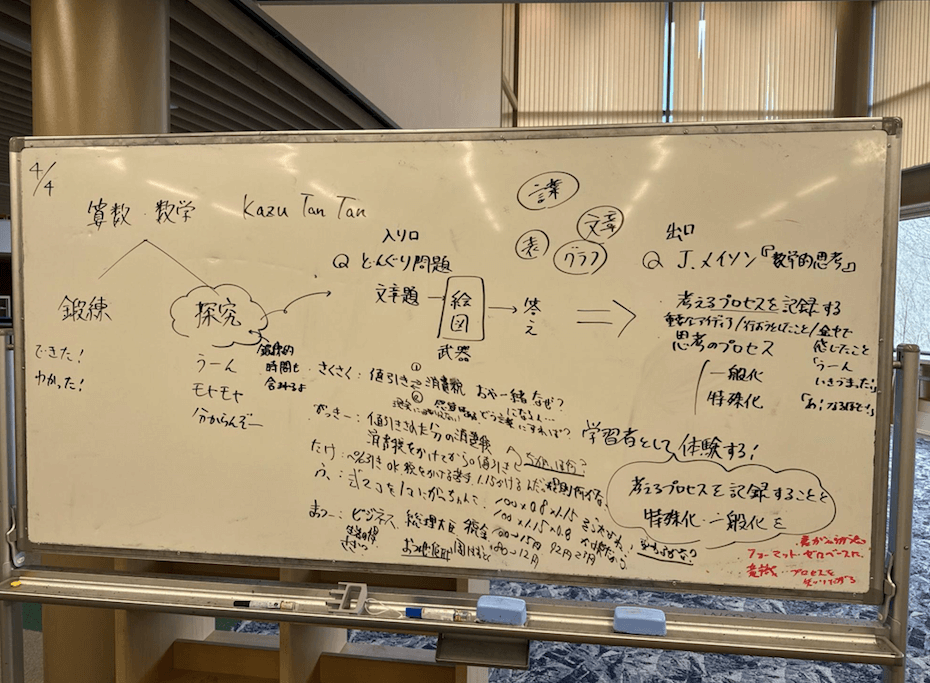

そして、教材研究を実際にやってみようということで、算数・数学ブランチのスタッフと教材研究する時間をつくった。とはいえ、「教材研究」という言葉もすごく広いので、まずは数学的に考えるということを学習者として体験する時間をつくった。問いをもつことをインストラクションして、一人ひとりが深く考える時間を10分程度つくった。

この問題をじっくり深く考えたあとに、さぁ(佐々木)は「わたし、何もわからなかったー。えー」と不完全燃焼だった。そうは言っていたのに、考えたプロセスをよくよく聞いてみるといろいろ手を動かしてわかったことがあった。

まっつー(松江)が「めっちゃ考えてるじゃないですかー。わかったこととわかっていないことがちゃんとわかっているっていうか。わかっていないことをまわりから聞いてわかるのが大事なんですよー。協同学習にめっちゃ使えますね」と言っていた。続けてまっつーは「とにかく全部空欄埋めたい気持ちになって。そういう身体でした。答え出したいって感じでした」と。僕は「埋まらなくてもいいんだよね。わかりきっていることは確かめなくてよくて。問いがあるかどうかが大切なんだよ」と「探究」で大切にしたいことを伝えた。そして、絵を描いて思考することを大切にするどんぐり問題を扱ったり、考えるプロセスを記録することを大切にするジョン・メイソンの数学的思考を扱ったり。教材研究を通して大切にしたいことを少しずつ明確にしてきた。

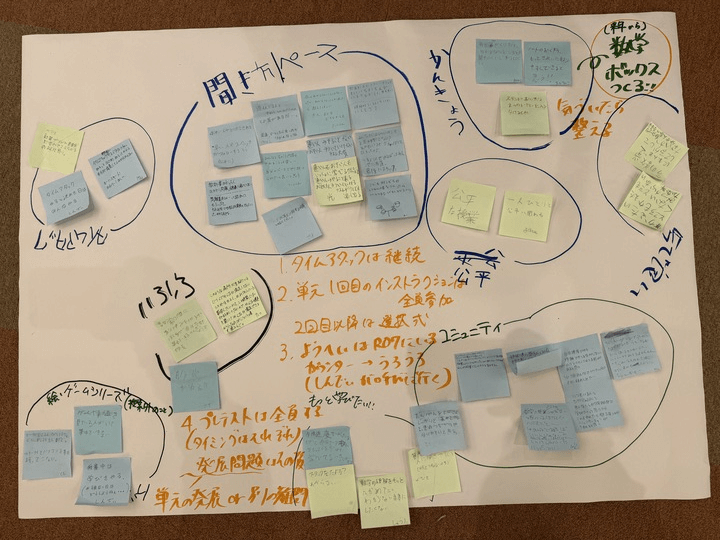

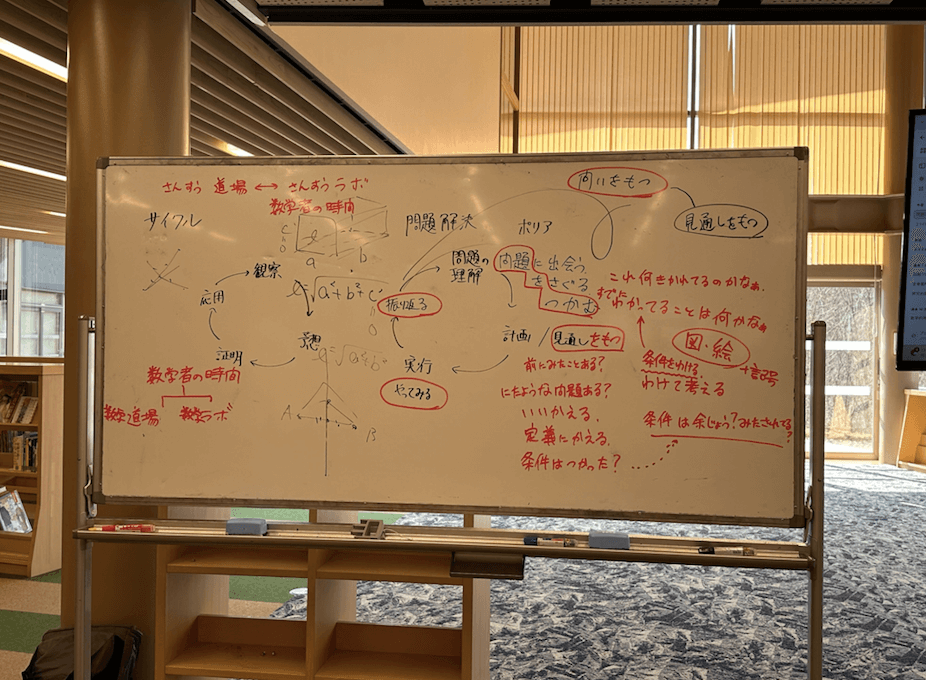

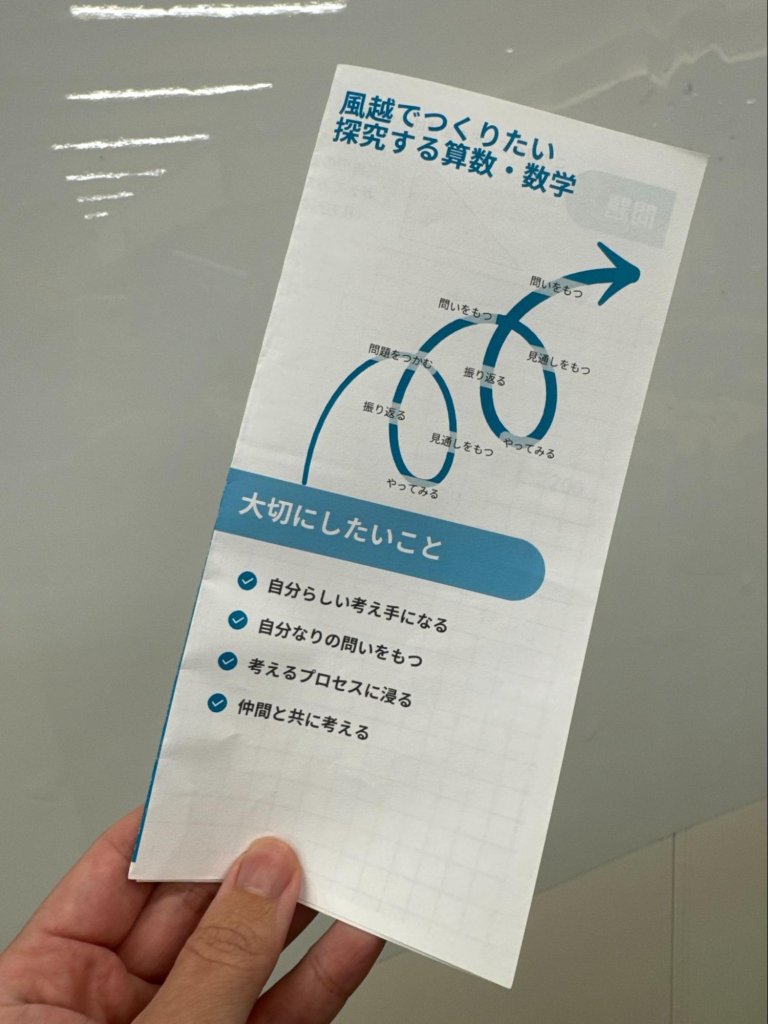

作家の時間のように5〜9年生くらいの子どもたちに伝わることばで算数・数学の探究のサイクルをおけるとわかりやすいよねって話があるときでてきた。僕は「観察→予想→証明→応用」と「問題の理解→計画を立てる→計画を遂行する→振り返る」という2つのたたき台をもってきて、みんなで探究のサイクルをつくることにした。

ふっしぁん「『問題の理解』は『問題に出会う』がいいんじゃないかな」

ようへい「うーん。『出会う』っていう感じじゃないんだよなぁ。もう少し探りに行っている感じがある」

がっきー「能動的な感じですよね」

ふっしぁん「いやいや、そういうのも含めて『出会う』なんだよ」

しんでぃ「ChatGPTに聞いてみるといろいろでてくるね」

そんなこんなで「問題の理解」は「問題をつかむ」になった。「計画を遂行する」は入念に進めていく感じだから「やってみる」って感じじゃないんだけど、風越の共通言語にはなっているし、わかりやすさを重視して「やってみる」となった。「観察→予想→証明→応用」と2つ扱いたかったけど、わかりにくいから一つに絞ろうということで最終的には「問題をつかむ→見通しをもつ→やってみる→振り返る→問いをもつ→…」となった。

「やってみる」にせよサイクルを一つにするにせよ、自分だったらそうしないという判断が少しずつ積み重なっていく感じにもやもやしつつも、みんなで一つのものをつくるってそういうことかなぁとも感じていた。「自分だったらそうしないという判断」でつくったものを自分で使うということに少し不安はある。授業は自分の言葉で語るのだから。

気まぐれな風

話は変わって、4月1日。スタッフとの出会いの日。小グループになってじっくりたっぷりお互いの物語を聞く時間があった。わこさん(斉土)が、ふっしぁんと僕が一人ひとりの子どもの考えやプロセスを大切にした算数・数学をやっていることが幼稚園スタッフとしてとても嬉しいということを語ってくれた。

自分が大切にしていることをスタッフだけでなく保護者にも開いていこうと思い、かぜびらき(4月のはじまりの日の前に開催される祝祭的な日。新入園・入学の家族にとっては、風越との出会いの機会となる)で算数・数学のブースをふっしぁんと開いた。なんとなく外のほうが人が集まるかな、面白いことが起きるかなという気持ちで、外でやることにした。この日は本当に風が強かった(笑)。ばたばたとリーフレットが飛んでいったり、バインダーが飛んでいったり。そんな日だったけど、4人の保護者とこばやん、さくさくとユロ、マナが参加してくれた。

「考えることってめっちゃ大事ですよね。それって算数・数学だけじゃないというか」

「どうしたらモチベーションあげられるのかなー」

「今のままだと必要感がないというか。料理とか建築とか。そういう入口だといいのかな」

「困ったときどうしていいかわかんないですねー」

「息子は考え方を教わるときのスピード感とテストのスピート感が違うようで、モヤモヤしてるんですよねー…」

普段あまりかかわらない人たちのいろいろな声が聞こえてきて、一つの手応えを感じた。算数・数学の時間が保護者やスタッフからどうみえているのか。そんなことの一端を知ることができたし、もっともっと周りを巻き込めばまた違ったことが起きるということを予感する時間だった。たまたまアースオーブンのそばでやっていたので、わこさんもその場にいて関心をもってくれていて、わこさんからは素敵なメッセージをもらえた。

「幼稚園で自分をつくり始めている子どもたちが、そのまま伸びやかに自分をつくっていく過程で算数の考え方や捉えるプロセスが支えになることがあるのかもなぁー。生活で使う・使わないにかかわらず、算数を面白く楽しめたらいつのまにかその力が備わりそう。考えるプロセスに浸るのが好きそうな子もいるよね。算数、奥深い。」

自分が大切にしてきた算数・数学教育を開いていくと、さまざまな風が吹いていた。優しい風、厳しい風、冷たい風、温かい風、突風、強風、素敵な風。さまざまな風に吹かれながら僕の心はゆれている。

いまはまだ「ゆれるっていいね」って言えないけど、「ゆれるって必要だな」とは言える。僕の心はゆれながらも確かに風が立っている。今この瞬間は新しい風を確かに感じている。新しい風が心地よかろうが心地悪かろうが、僕たちは考えようと試みなければならない。