『見えないだけ』の詩から始まるわたしとわたしたちの世界

2024年5月26日

2024年度はじめ、保護者の和光環さんから楽しげな企画の一報が届いた。オランダ人アーティストのヘンク・フィシュさんの来日に併せて、9年生と一緒にワークショップができないだろうかという提案だった。開催時期は5月中旬、ちょうど9年生としての時間が本格的に始まり、そつたん(卒業探究)や卒業後の自分のことも考え始めるタイミングに、アーティストとの出会いがあること、手を動かす創作活動ができることはなんとなく親和性がよいような気がした。今年も9年生のそつたんを担当するりんちゃん(甲斐)に声をかけ、環さんとの打ち合わせに同席してもらうことにした。

ヘンクさんは立体作品を形にする前に、ドローイングを描くだけでなく詩を書くこともあるらしい。「子どもたちも粘土で作品をつくる前に、詩を書いたりできないでしょうか?」という環さんからの提案に、りんちゃんは私の隣で何やら難しい顔をして聞いている。思わず「りんちゃん、どういう表情?」と尋ねると、「国語の授業は、今年度最初の単元で牟礼慶子さんの『見えないだけ』をテーマに詩を書こうと思っていて。なんてピッタリなんだろう・・と震えていたんです。」とりんちゃん。かくして、国語の授業からつながるヘンクさんとのワークショッププロジェクトが始動した。

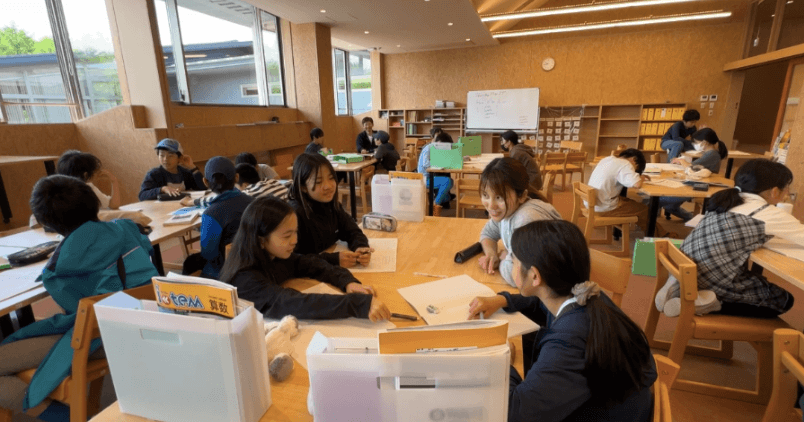

見えないけれどあるものに思いを寄せたり、言葉にしてみてほしい、9年生はそういう年齢にさしかかっている人たちだと思うから、というりんちゃんの願いとエールをこめて、牟礼慶子さんの『見えないだけ』の詩をきっかけとして、子ども一人ひとりが「見えないだけ」の詩を書く授業が始まった。詩を音読したり、同じように見えないことをテーマにした『星の王子さま』の一節を紹介したり、詩の構造のミニレッスンをしたり。

授業の内容を並べてみると、特別なことはない。それなのになぜか、りんちゃんと子どもたちの間に時にあったかい何か、時にピリリと背筋が伸びるような何かが生まれることがある。たとえざわざわと授業が始まっても、いつの間にかしっとりと言葉を味わう時間が流れている。なるべく私も授業に参加して一緒に漢字テストを受けたり詩を書いたりしながら、一体これは何が起きているのか、目を心を凝らすようにそこにいた。まだ見えていないこともたくさんあるだろうけれど、なんとか言葉にしてみたい。

ほんとうの言葉が生まれるために

「詩を書くということは、自分のほんとうの言葉を探る、ある意味で苦しい作業になると思う。だからこそ、私の授業での工夫が子どもたちに伝わらないように、子どもたちが自分たちで考えた、となるように準備することを心がけてるのよ。」とりんちゃんは言う。やらされていると感じたり、大人の言うことを聞いてこなす授業ではなく、子どもたちが自分で気持ちを向けて考えないことには、ほんとうの自分の言葉が生まれたり湧いてこないから、という意味だと思う。

りんちゃんは、子どもたちにどんどん提案する。場所を表す助詞の「で」や「には」を使ったらどうかな、と全体に向けて話したり、個別に「こんな表現はどう?」「こんなこと書いてみるとどう?」とも言う。子どもたちはりんちゃんの言葉を一度身体に通して味わってから、ちょっと違ったみたい、そういうんじゃなくてさ、と受け取らないこともある。「風越学園の子どもたちは、そうやって私の提案を鵜呑みにはしないなとわかっているから、確信がないことでもどんどん提案できる」と言う。

コタが頭をぽりぽりとかきながら、書き途中の詩をりんちゃんのところに持ってくる。

「ここんところが迷ってて、っていうかしっくりきてなくて。」

「うん、どんなふうにしたいってことかな。」

「あのさ、あれあるじゃん。」

「あぁ、こういうこと?」

「ううん、違う。もっと・・」

「あぁ、じゃあこんな感じとか?」

「そうそう!あ、書けそうな気がする。」

授業のあと、「子どもたちの言葉になる前のもやもやをやりとりできるのが、国語の醍醐味だよねっ」とりんちゃんが言う。

あなたのことを見て、知ろうとしているよ

子どもたちに何かを提案する時、りんちゃんの中で確信はないと言いつつ根拠がないわけではなさそう。とにかく子どもたちとの細かいやりとりが多い。授業外でもりんちゃんのわずかな空き時間を見逃さず、いろんな学年の子どもたちがりんちゃんを訪れる。小さなコミュニケーションや他の授業での様子のキャッチアップ、保護者とのやりとりの積み重ねでその子の今の感じをつかみ、更新し続けている。だから、提案の内容やタイミングがずれない。

授業のはじまりに自分のノートをとって席に着く

この新年度スタートの時期は特にノート(国語ノートと読書記録をつける読書ノートの2冊を授業によって使い分ける)を大事になるべくコメントも丁寧にしている。ノートを通じて子ども一人ひとりとの関係性を改めて築き、また個々の思考を一段階引き上げるマインドセットのツールでもあると言う。

授業後、ノートをパラパラ見ながらりんちゃんとおしゃべりすると、いくらでも子どもたちのエピソードが出てくる。7年生から3年目の変化や、この子って、こういうところがあるんですよ、と教えてくれる。どの子についても語りが止まらない(語りが止まらないのは日常茶飯事ではある)。

ノートに書かれたふりかえりのいくつかは、次の授業の冒頭にりんちゃんからこの人がこんなふうに書いていました、と紹介される。一人の気づきや学びが仲間と共有されていく。

もっと深いところまでいけるでしょう

りんちゃんの語り口は、いつもやわらかい。だからといって、子どもたちの学びのプロセスやアウトプットに対して、なんでもいいんだよ、というわけではない。パッと思いついたような明瞭な言葉や、よくある便利な言葉に逃げることは見逃さない。

「誰にでも言えることは、誰にも届かないのよ。」「もう少し深いところに言葉があるんじゃない?」とまっすぐ伝えた授業のあと、子どもたちと同じように詩の創作に苦しんでいた私は思わず「詩を詩にたらしめているものは何か?」というメモ書きをした。自分が書きかけている言葉のあつまりは詩なのだろうか?という問いが生まれたから。

この授業の後、子どもたちが書く内容ががらっと変わった。読んでいて、書き手の子どもの存在が立ちのぼってくる感じがあると、りんちゃんは「それ!」ととてもうれしそうに伝える。伝えられた子どもたちも、もちろんうれしそう。

完成した友だちの詩を3つ選んでコメントをする日。カイが困った顔でやってきた。

「どんなふうに感想を書いたらいいのか、わかんないんだよね。」

「コメントっていうのは感想じゃなくて、批評を書けばいい。人に対して何かメッセージを伝えようとするから抵抗があるんじゃない?君の良心がじゃまをしているのよ。自分がこう受け取ったと書けば、読み手は受け取ってくれるものですよ。」

そうかも…という表情をして席に戻ったカイはしばらくして、書けたと思う、とコメントを持ってきた。

言葉さえあれば、世界をつくることができる

「少し遠くで待ちかねている新しい友達へ」(牟礼の詩からの引用)というメッセージとともにヘンクさんからも「見えないだけ」をテーマにした詩が届く。子どもたちが書いた詩は、環さんが英訳してくださった。いよいよ、ヘンクさんとヘンクさんの作品との出会いの日。

6点の作品を鑑賞して、そのタイトルを類推してみる時間から始め、なぜそのタイトルだと思ったかを子どもたちが述べていく。それぞれの目線、解釈を聴きながら、興味深そうにヘンクさんが頷いたり感心したりする。そのあと、ヘンクさんが作品の背景やタイトルに込めた意味を教えてくれた。

ヘンクさんは、作品をつくり終わったあとにタイトルをつける。つくっている時には自分が何をつくっているのかわからない。その世界にどっぷりいる時には、気づかない。できて、作品から少し離れてみて初めて、こういうものがつくりたかったんだとわかる。詩をつくっている時と一緒だね、と言う。言葉さえあれば、世界をつくることができる。作品にタイトルをつけることで、そこに世界ができる。みんなもそんなアーティストとして在ることが僕の願いだよ、と伝えてくれた。

一人ひとりの詩を浅間山に向かって朗読し、自分の言葉を自分の身体に通したあと、その詩を手がかりに粘土で立体作品をつくってみる時間を迎える。

ヘンクさんから、導入のメッセージ。「詩を書くのは頭を使うけれど、粘土は体を使う。それは全く別物のこと。粘土と近づくために、まず自分の力(power)を粘土にめいっぱい伝えてみよう。そうすると、今度は粘土から力(power)が戻ってくる。それを感じてみよう。」

詩のための、あるいは誰かのためのプレゼントをつくってみよう

粘土と子どもたちが近づいた頃合いを確認したヘンクさんから、「詩のために、何かをつくるのはどう?」と提案があった。「自分の詩じゃなくてもいい、いいなと思った友だちの詩、あるいは詩から離れて誰かのためを思ってプレゼントのようにつくってみるとどうかな」。

近くの友だちのおしゃべりを気にもせず、黙々と粘土を触るジュン。その様子を見たヘンクさんが、「もはや彼が粘土だ」と微笑みながら言う。

つくっている途中に声をかけたら、僕はいったい何をつくってるんでしょう?とヘンクのように答えていたサク。最後にできたのは、「楽しいを与えられる人になりたい」と書いた彼の詩とまっすぐ繋がったコロシアムだった。

自分の手をつくっていたカイに、ヘンクさんが思わずぐっと関わる。図工室にある観葉植物の細い枝を採り、この手には手術が必要だ、と言いながら骨の代わりになるように粘土に一緒に埋めていく(カイは、後から自分でもやろうと思っていたのに!とつぶやいていた)。

最後に自分の作品にタイトルをつけたら、そこにそれぞれの世界が生まれた。

国語の授業で生まれた詩にも、粘土の作品にも、見えないだけで確かにある9年生それぞれの世界が表れていて、りんちゃんと環さんと何度も一緒に心を震わせた。

作品のタイトル付けにたっぷり悩んでいたりんちゃん

続いていく「見えないだけ」

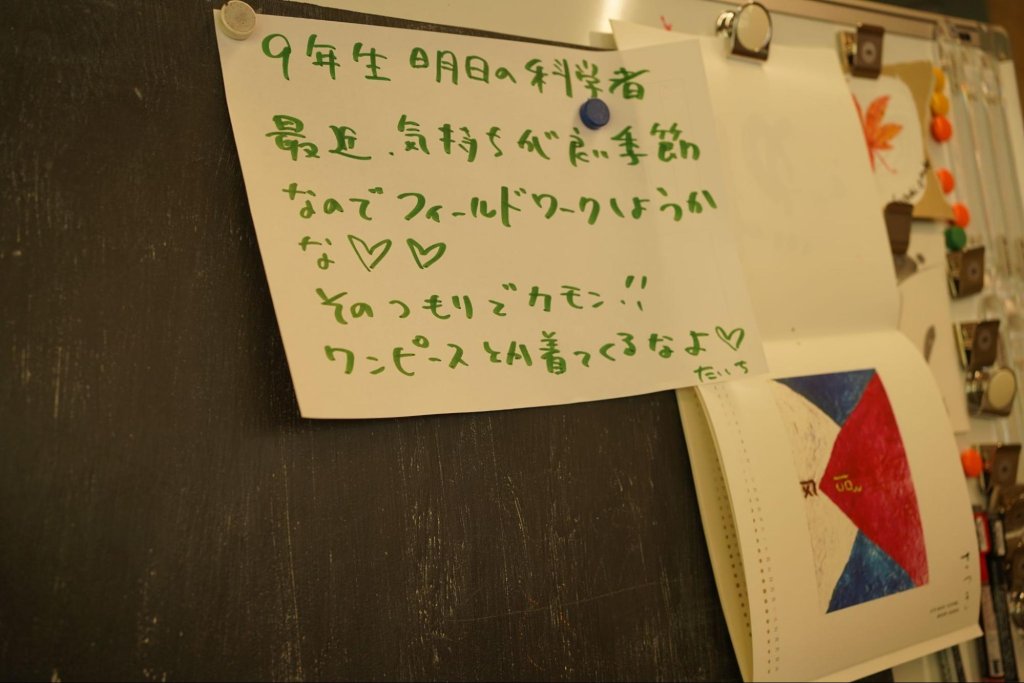

ヘンクさんとの時間をふらりと見にきたたいち(井上)は、翌日9年生との科学者の時間(理科)を控えていた。もともとは化学実験を予定していたそうだが、子どもたちの様子を見て、もう少しこの時間の続きを過ごしたいなと思ったそう。彼らが粘土をさわっている途中、ホワイトボードにこんな張り紙をペロリと貼っていった。

翌日、ここまでの「見えないだけ」を受け取って、外でのフィールドワーク。目を閉じてたくさんの植物に触れる、アリの視点で世界を楽しむ、寝っ転がって音を聴く。音を聴いている時になぜかバレリーナのように足を上げていたモミは、ヘンクさんの作品になっていたのかもね、とたいちが教えてくれた。感じたことのふりかえりを言葉にする時、詩でもいいよと伝えたところ、何人かはすてきな詩を綴っていたそう。子どもたちの経験は、続いてつながっている。

さらに3日後のそつたん(卒業探究)の授業で、自分と友だちの作品と再会。そつたんで取り組むテーマを絞り込む前に、どんな自分なんだろう?を仲間と一緒に深めてみよう。見えない自分の輪郭が少しかたちになった作品を間に置いて、どんな自分に気づいたかについて話し、友だちについてもどんなふうに見えているかを伝えあった。

ひとつの授業の子どもたちの姿から他の授業につながり、じわじわと広がっていく。

「風越学園では、一人で学んでいるんじゃない、私や大人から教わっているから学んでいるんじゃないよね。友だちから、ヘンクさんから、誰かの何かによって学びがどんどん豊かになっていく。君たちは、幸せですね。」と子どもたちに語るりんちゃんも幸せそうで、それが何よりうれしかった。

ヘンク・フィシュさん、和光環さん、和光清さん、通訳サポートの大北優美子さんをはじめ、一緒にこの場をつくってきたみなさんに大きな感謝を込めて。何より、これからの9年生たちが楽しみです。

投稿者辰巳 真理子

投稿者辰巳 真理子

変化の大きい立ち上げ期を好み、これまで様々なプロジェクトの事務局に従事。組織は苦手だが、人は好き。おいしいものと日本酒も好き。長年の探究テーマは、聴くことについて。広報、ステークホルダー管理、各種イベント企画・運営などを担当。

詳しいプロフィールをみる