寄付者向けイベント「焚き火のつどい」レポート【2】

2025年2月26日

2024年10月4日に開催された風越学園の寄付者向けイベント「焚き火のつどい」。このイベントは、寄付という形で学園を応援してくださっている方々へ、風越の現在地を味わっていただくために企画されました。

レポート前半は、こちらをご覧ください。

https://kazakoshi.ed.jp/kazenote/dandan/34931/

この記事では、午後の部の様子をご紹介します。

昼食は、外のかまどで炊いた新米と季節のスープを食べて、ゆったりとした時間を過ごしました。

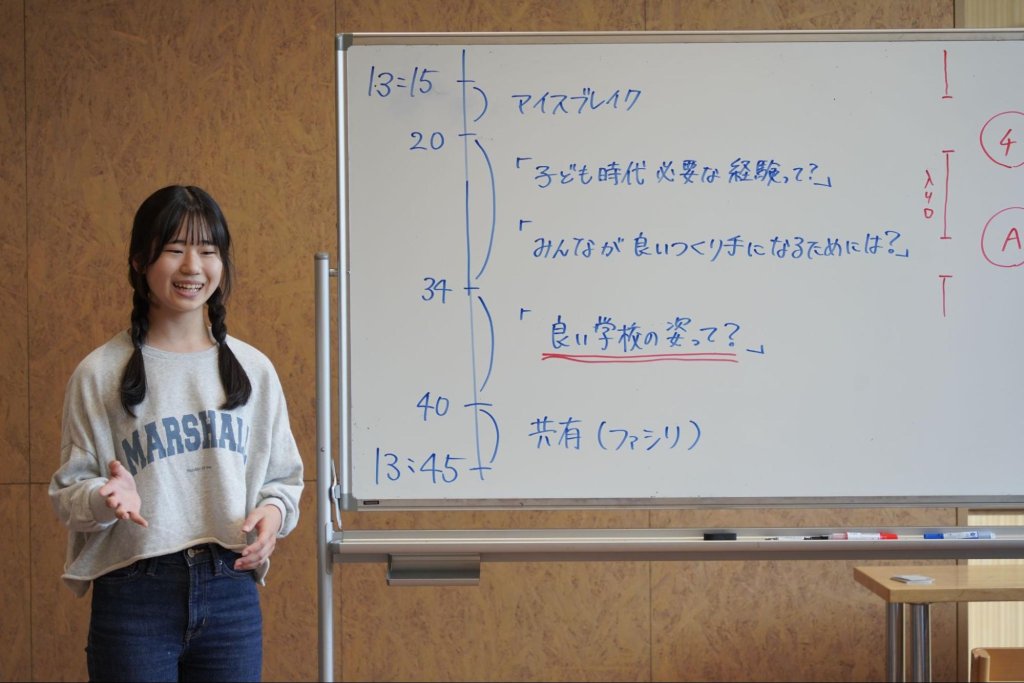

後半のはじまりは、9年生の子どもたち5名が企画と進行を担当。寄付者のみなさんと3〜4名ずつのグループに分かれ、以下の3つのテーマについて対話を深めました。

- 子ども時代に必要な経験って?

- みんなが良いつくり手になるためには?

- 良い学校の姿って?

子どもたちの声から感じる風越の現在地

この場で子どもたちから話された言葉をいくつか紹介します。

<子ども時代に必要な経験って?>

「7年生の頃は『好きなことができる』と思ってワクワクしていたけど、自分が何をしたいのか分からず、何もできませんでした。でも、他の人がつくったものに参加していく中で、自分の世界が広がりました。9年生になって、”9年生全員と1対1でお弁当を食べる”というチャレンジをしてみました。まわりに後押しされながら成長できたのが大きかったと思います。以前の自分だったら、きっとこうした挑戦はしなかったんじゃないかな。」(9年・サク)

<みんなが良いつくり手になるためには?>

「『もっと良くしていきたい』という気持ちが大切。自分が直接変えられなくても、誰かを応援する立場でも良い。風越は日々少しずつ進化していて、その変化をつくっているのは私たち自身です。『毎日更新していこう』『より良くしていこう』と思える気持ちがあれば、それだけで“つくり手”になるんじゃないかな。」(9年・マレ)

<良い学校の姿って?>

「ワイワイしている学校が良いな。風越は森や畑があって、外から見ると楽しそうに見える。ワクワクする感じが溢れ出てくる感じがいいな。」(9年・マレ)

「たくさん失敗できる環境があることが重要だと思う。スタッフも結果よりも”始めてみる”ことを大切にしている。挑戦してみて、それを応援できる環境があることが良い学校の姿だと思う。」(9年・サク)

子どもたちが自分自身の体験を言葉にして伝えようとする姿は、参加者のみなさんに伝わったのではないかなと思います。

最後は、「では、私たちは授業に戻りまーす!」と、ファシリテーションをしていた子どもたちは颯爽と授業に合流していきました。

***

続いて、学園の主な3つの事業・プロジェクトについて担当スタッフから説明をしました。「アドベンチャーカリキュラム」「森と循環する環境づくり」「地域・公立学校との連携・協働」です。それぞれのブースで担当スタッフがお話した内容をまとめてお伝えします。

ブース1

アドベンチャーカリキュラム:甲斐﨑 博史

アドベンチャープログラムは、風越学園の特色ある取り組みの一つであり、教育の中に「冒険」を組み込むという全国でも珍しいカリキュラムです。このプログラムは、2021年度から正式に開始され、今年で4年目を迎えます。

参考記事:

https://kazakoshi.ed.jp/kazenote-tag/adventure/

プログラム実施の背景

風越学園では、幼少期から自然と触れ合い、遊びの中で学びを深めることを大切にしています。しかし、学校が開校した当初、豊かな自然環境がありながら、子どもたちが外で遊ぶ機会が少ないという課題がありました。校舎内で快適に過ごす一方、自然を活用する体験が不足していたのです。このような背景から、2021年度よりアドベンチャーカリキュラムがスタートしました。

さらに、風越学園のカリキュラムは子どもたちの「やりたい」という主体的な意思を尊重する一方で、時には「逃げられない課題」に直面し、それをどう乗り越えるかを学ぶ場も必要だと考えました。アドベンチャーカリキュラムは、まさにこの点を補完し、子どもたちの「逃げずに挑む力」を育むものです。

アドベンチャーカリキュラムの目的

このカリキュラムの核となるのは、「挑戦と自己成長」です。子どもたちは、自然の中で予測不能な課題や困難に直面し、それを乗り越える中で自己理解を深め、チームワークや課題解決力を養います。これらの経験は、単なる野外活動を超えた「教育的な冒険」です。

例えば、5年生以上の生徒は、沢登り・登山・クライミング・バイク(自転車)・キャンプ・ブッシュクラフト・トレイルハイクの7つから自分がチャレンジするアクティビティを選択し、年間を通じて計3回の活動に参加します。さらに、7年生と9年生には「セルフディスカバリー」と呼ばれる長期遠征プログラムがあります。9年生のプログラムでは、軽井沢から日本海までの210kmを自転車で走破し、自分自身の限界に挑戦します。これらの遠征活動は、自己と向き合い、これからの自分の未来を考える貴重な機会となっています。

これからのチャレンジ

このようにユニークで実践的なプログラムですが、運営には多くの費用がかかります。専門的なガイドの雇用や安全装備の整備、交通費など、安全を最優先にするための経費は非常に大きなものです。昨年度は予算を超過し、削減を余儀なくされたプログラムもありました。しかし、私たちは教育的な効果を最大限に引き出すために、質を落とすことなく活動を続けていきたいと考えています。

皆さまからのご寄付は、子どもたちの安全を確保し、活動をより充実させるために直接的に役立てられています。また、将来的には学校スタッフの育成を進め、さらに持続可能な体制を構築していきます。

>> 寄付の使途:「6. アドベンチャープログラム」が該当

ブース2

森と循環する環境づくり:遠藤 綾

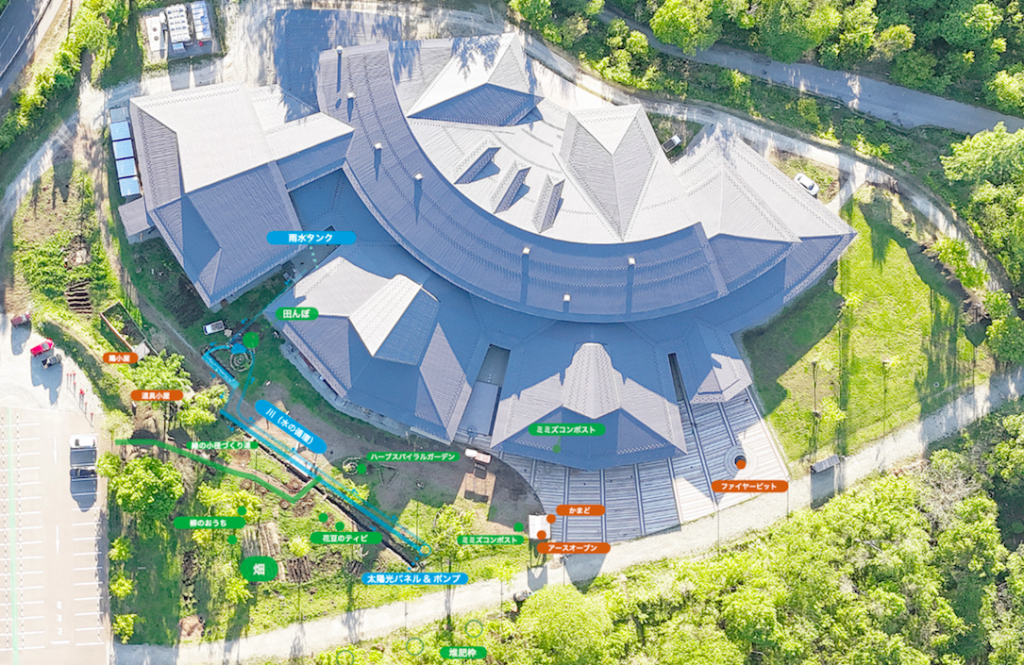

風越学園では、2022年から多様な生き物と共にある暮らしの場を目指す「森と循環する環境づくり」に取り組んでいます。

プロジェクトの概要

初年度は、芝生を剥がして土を作り、畑や水辺を整備することから始まりました。水辺の生き物の生息域となる雨水を活用した小川。畑で育てた野菜を食べ、その野菜くずを堆肥化するミミズコンポスト。森から出た薪をエネルギーに、美味しいピザを焼いてくれるアースオーブン。子どもたちが主体となり、保護者や地域の皆さんの協力を得ながら進められており、多様な生き物と共にある暮らしの場へと育ってきています。パーマカルチャーデザイナーの四井真治さんにプロジェクトパートナーとして関わっていただいています。

子どもたちの挑戦と成長

2024年度に完成したかまどづくりは、かまどで美味しいチャーハンをつくりたい、という子どもの願いから始まりました。まず、粘土を掘り出して、石灰、麻縄と砂を混ぜて捏ねたものを型に入れてレンガを150個つくりました。その後、実際に使用する羽釜で型をとり、粘土で成形して完成させました。とりつけた煙突も廃棄されていたものを活用しました。成形に必要だった粘土に入れる砂が計算違いで少しだけ足らなくなった際にも、ホームセンターに砂を買いに行くのではなく、近隣の砂を掘り出しに行こうと発想したのは子どもたちでした。消費するのではなく、できるだけあるものを活用する、そんな経験を子どもたちの手の中に積み重ねていくために活動しています。

主な取組み

・水の仕組みづくり

地面を掘り起こし、庭に小さな川をつくり、ソーラーパネルを活用して水を循環させています。雨水の活用もしていますが、水量の調整に手こずっています。川の石積みも、毎年子どもたちが補修を行っています。水辺ができてすぐにおたまじゃくしがやってきて、水辺の生態系が育ってきています。

・畑づくりと土づくり

小豆を中心に畑をつくり、小さな田んぼでお米も育てています。草刈りで集めた葉っぱを集めて腐葉土をつくり、生ゴミを堆肥化するためにミミズコンポストの活用も試みています。堆肥化した土を畑での野菜栽培に役立てています。

・生き物との暮らしづくり

動物の糞を活用して土づくりを行うと共に、堆肥化を目指しています。飼育していた鶏が野生動物に殺されてしまいましたが、新たに馬と鶏の飼育を目指しています。(2025年1月にポニーの飼育を開始しました。馬糞を活用した堆肥づくりと、馬とのコミュニケーションにより学びが深まっています)

これからのチャレンジ

子どもたちと話している今後の展望は以下のようなことです。

・生き物の飼育による土づくりなど、循環の仕組みをさらに整備したい。

・野外調理を充実させるための施設や設備を整えたい。

・コミュニティガーデンをつくりたい。

・循環の仕組みを感じられ、地域に開かれたカフェをつくりたい。

持続可能な自然と共生する暮らしを子どもたちと築くプロセスを通じて社会の基盤を育むために、プロジェクトへのご参加とご寄付をお願いできたら幸いです。

>> 寄付の使途:「7. 森と循環する環境づくり」が該当

ブース3

地域・公立学校との連携・協働:大作 光子

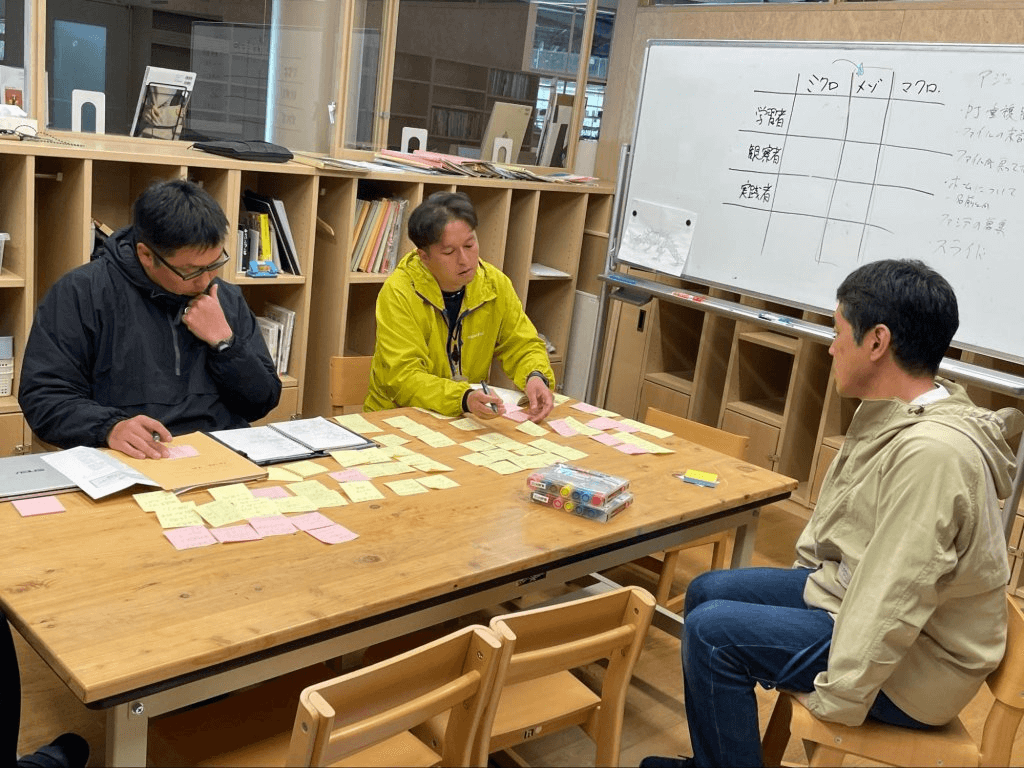

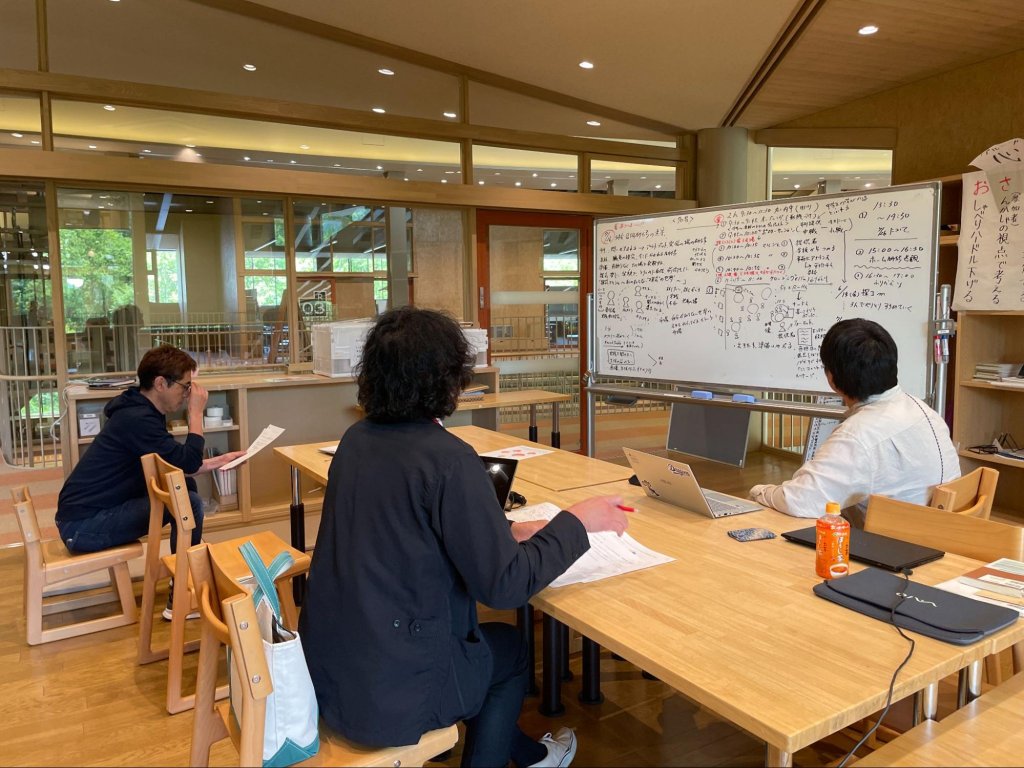

2022年に開所した軽井沢風越ラーニングセンターでは、教師の専門性の向上や大人の学び・研修機関として、地域や自治体と連携しながら、新しい学びの形を模索しています。

プログラムの開発と自治体との接続

ラーニングセンターでは、学習者中心の学びのためのスクールベースの教師教育プログラムを開発して3年目になります。校長をはじめとする風越のスタッフが講師を務め、自治体からの派遣教員は文献を読んで議論したり、授業を観察・記録したことを持ち寄って意見交換をするなど、理論と実践を往還するような学びを追求してきました。このような学校というフィールドを存分に生かして先生たちの学びをつくる試みは日本では初めての挑戦です。そこで得られた知見を元に、学園で行われるスタッフ研修づくりに繋げています。

プログラムと自治体との連携との循環

長野県のパイオニア事業の指定校である松本市とは、ラーニングセンターで実施している教師教育プログラムを受講した派遣教員が、風越で学んだことを自治体内の学校に持ち帰り、学区内の各校に広げる取り組みが進められています。松本市の探究コーディネーターのミーティングに風越のスタッフが参加したり、松本市の先生がアウトプットデイなどに風越学園を訪問したりすることもあり、共に学び合い、刺激を交換し合っています。その結果の一つとして、風越で実践している「テーマプロジェクトのチューニング」や「アウトプットデイ」が松本市の複数の学校や近隣の佐久市にも広がっています。

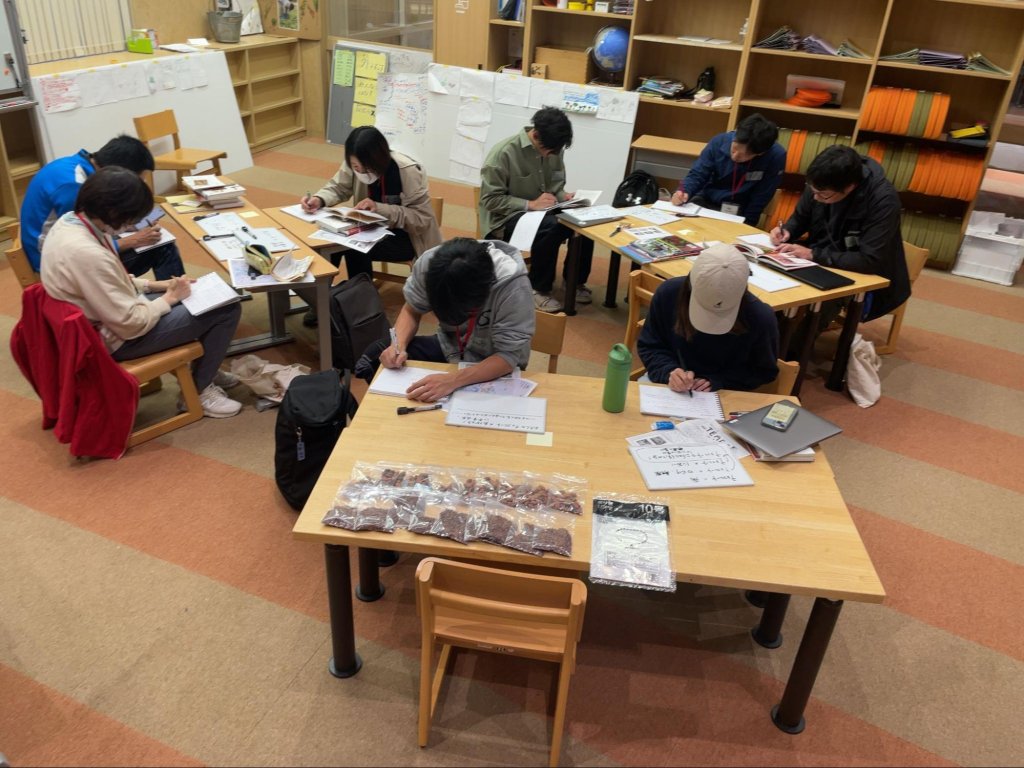

地域の学校との合同研修スタイル見直し

軽井沢町では、地域の公立学校と連携し、合同研修を通じて先生方が学びを深める機会を設けています。これまでの講義形式では、実践への繋がりが弱いという課題がありました。今年度からは、この形式が一新され、11のテーマに分けたブース形式の研修が導入されました。学園の連携担当スタッフが公立学校のコアスタッフの先生方と協働して、年4回の合同研修をつくっています。先生方からは、「学びが実践に直結しやすくなった」という声も寄せられています。

これからのチャレンジ

地域・公立学校との連携・協働では、学園のスタッフの学び・研修につなげるために、引き続き実践者のための教師教育プログラムを開発し、それを元にした私学としての公教育への貢献を継続していきたいと考えています。そのために、スタッフが学び続けるためのさまざまな仕組みづくりをおこなうことに合わせて、風越と地域・公立学校との接続をスムーズにするための「つなぐ専任スタッフ」の存在が鍵になると考えています。

スタッフ自身が子どもたちと学び合いながら成長を実感し、さらに他の先生方と学びを広げていく。その結果、人と人が繋がり、自治体や地域と深く結びついた新しい学びの形が生まれると信じています。公教育への貢献という私たちの挑戦をどうか応援していただけたら幸いです。

寄付の使途:「8. 地域・公立学校との連携・協働」が該当

たくさんの皆さんの支えによって、軽井沢風越学園は「つくり続ける」冒険と挑戦ができています。風越学園へ薪を運んだり、風を送ったり、火を灯すように、ご寄付という形でもぜひ力を貸してください。共感したプログラム・プロジェクトがありましたらぜひ応援いただけるとうれしいです。2023年度の風越づくりレポートも公開しています。

>> https://kazakoshi.ed.jp/donation/