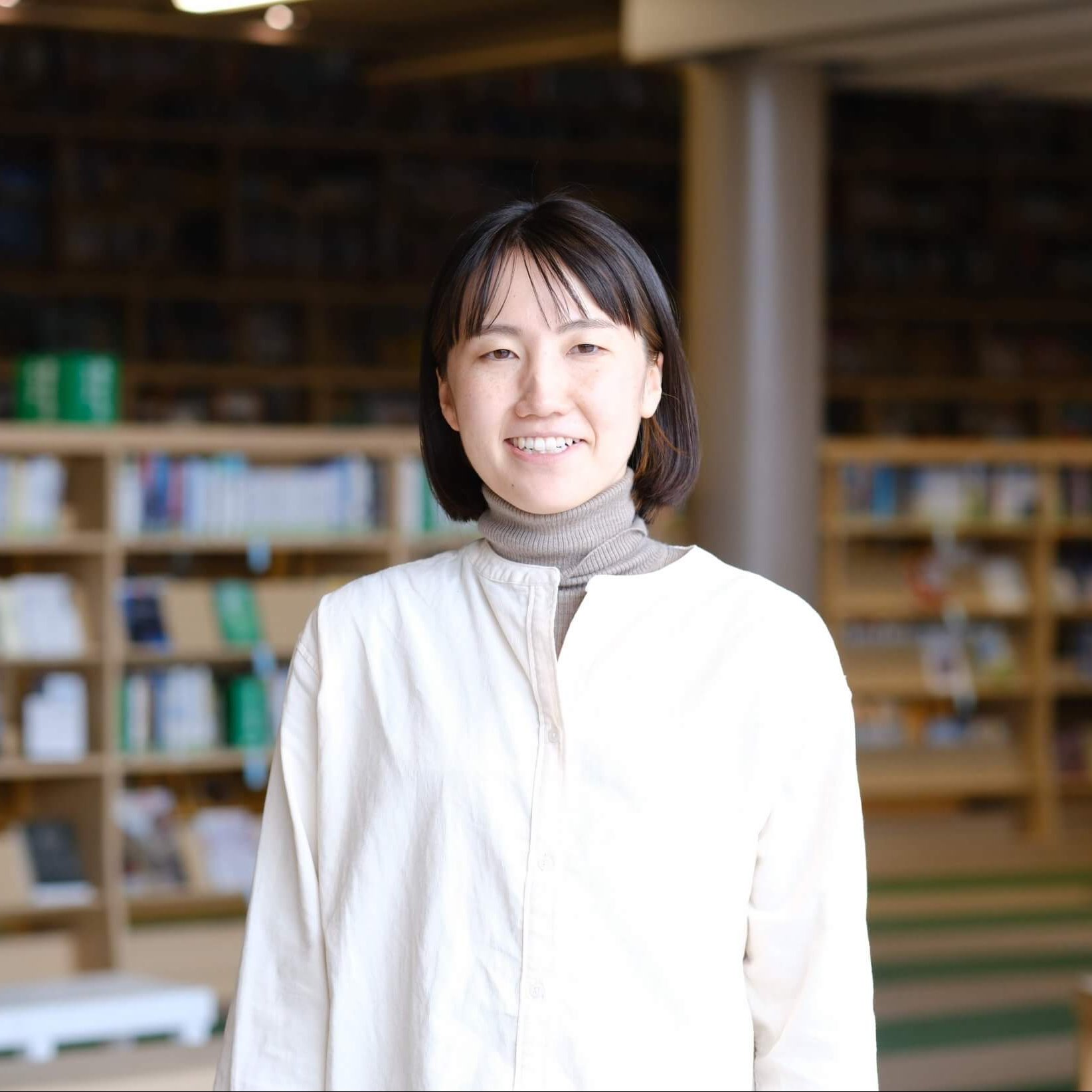

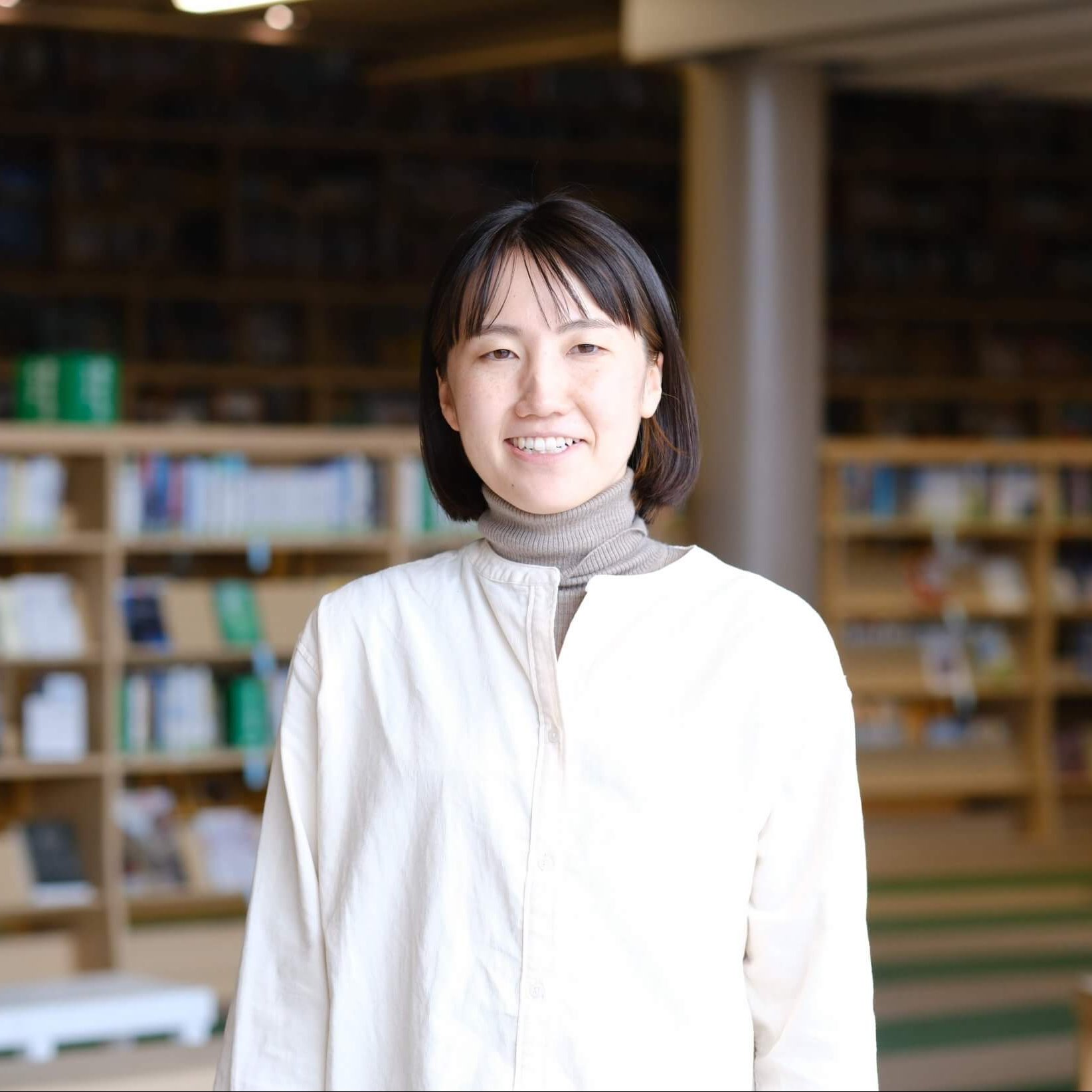

まだ見えていないものを知ろうとし続けたい。(新井佑香)

2025年11月26日

ちょうど1年前、実はもい(新井)にスタッフインタビューをしていました。けれど、そのときの内容は記事にはしませんでした。話を聞きながら、まだ言葉にならないものを抱えているような印象を受けたからです。そして今、再び話を聞くことにしました。目の前にいる彼女の表情は、あの頃よりもずっと晴れやかです。(編集部 三輪)

憧れと期待の中で見えてきた自分

__ まずは、もいがどういう子どもだったのか。そこからお話しを聞きたいです。

埼玉の秩父出身なんですけど、同級生17人、小・中9年間一度もクラス替えなしという、小さな学校に通っていました。なので、学校に通っている子どもも、先生も、友だちの親もみんな顔見知りというような環境で育ちました。

まだ学校に通ったことのない保育園の卒園文集に「学校の先生になりたい」と書いていたんですけど、2つ上の姉や近所の幼馴染が学校に通っている姿を見て、楽しそうに見えたのでしょうね。それくらい、学校は勉強しに行くというよりかはみんなに会いに行く場所のように感じていました。

小さい頃は顔がりんごのように真っ赤になっちゃうぐらい人前で話をするのが苦手で。でも、小さなコミュニティの中で「かっこいいなあ」とか「すごいなあ」って思えるお兄ちゃんお姉ちゃんがたくさんいて、小さい頃から自分のことを知ってくれている先生や大人たちが近くにいたので、だんだん苦手なことにもチャレンジするようになりましたね。小さい学校であるが故に、一人ひとりに与えられる役割も多くて、色々なことを経験させてもらいました。女子の部活は2つしかなかったんですけど、体育の先生が陸上好きで、ある日突然陸上部ができて、元々入っていたテニス部の練習の後に陸上の練習をしたり。用務員さんが地元の伝統芸能の歌舞伎の指導者だったので、授業で演技や化粧の仕方、下座音楽の三味線などを教わって、地元のお祭りで披露したり。・・・そんなことばっかり覚えていますね。

それで見えた世界というか、出会えた世界もあるし、知らなかった自分の力に気づいていく面白さみたいなものもあったので、その経験に助けられてるなと、今、子ども時代を振り返ると思ったりします。

__ 特に印象に残っている出会いや経験があったら教えてください。

色々なことを経験してきたけれど、一番長く続けていたのは書道です。ずっとやっていたんですけど、当時はあんまり好きではなくて。辞めたいと思いつつも、周りの大人に期待してもらっていたし、やるなら一番になりたいと思って続けていました。

中学生の時には念願叶って、県で1番になることもありました。もちろん嬉しかったんですけど、「あ、こんなもんか」って感じの嬉しさだったんですよ。驚きですよね。その時に自分の価値観が変わった感覚があって。展覧会で1番になるって、誰かが「あなたの作品はいいね」って評価してくれるってことじゃないですか。でも、2番や3番目の賞に入った作品も私には上手に見えて、「わたしが1番でいいの?」って不安になったんです。

その時に、誰かに「いいね」と言われることだけじゃなくて、自分が自分の作品に対して「いいね」って思えていることが大事なんだって気づきました。自分が良いと思えるものが誰かにも「いいね」って思えてもらえたら、もうそんな嬉しいことはないなあって。

__ そういう子ども時代の経験に関わった大人が、今の自分の教員としての在りように影響していると思いますか?

そうですね。期待されること、色んな経験をさせてもらうことはもちろん嬉しくもあったけど、時には苦しかったし、しんどかった経験でもあって。やらなくちゃいけないことを抱えすぎて、帰り道に「もう無理〜!」って叫びながら帰った記憶もあります(笑)。だから、今目の前の子どもがどんな状況なのか、伝えたいことを受け取れる状況かは意識しますね。

この仕事をしていると、時には伝えづらいことを言わなくてはいけない場面もありますけど、声のトーンや言葉を変えたり、どんなストーリーで伝えたら受け取れるかを考えたりします。それだけじゃなくて、私の言葉が届く関係性がその前に子どもたちとの間にあるかも大事だなと思っていて、子どもたちの思いつきに本気で乗っかって面白がってみたり、一緒に手を動かしたりした時間とか、企画づくりで一緒に悩むとか、そういう日々の積み重ねが大切だなと思ってます。もちろん、「あ〜ダメだったな〜」という関わりも日常茶飯事ですけどね。大人とか教員という肩書きを外した“ありのままの一人の人”として子どもに接することができる人でありたいと思っていますね。

自分のことを、ただ長く生きてるだけで子どもより偉くない存在だってずっと思っているし、私だってわからないことも悩むこともある。ただ、子どもが悩んでいるなら、自分の今の感覚と出せる言葉で、まっすぐやり取りしたいと思っています。

__ そもそも、もいが教員を志したきっかけは何だったのでしょう?

もともとは栄養士になりたかったんです。ある助産師さんの講演で子どもの食の現状を聞いて、すごく心を動かされて。「子どもに関わりながら食の仕事をしたい」と思いました。でも企業など遠くから関わるより、もっと子どもの近くで関わりたいと感じて。家庭科の免許を持っていたので、「教員」という選択が浮かびました。

最近気づいたんですけど、私は何かが起こっている“中”にいたいんですよね。遠くから支援を届けるより、その渦中にいて、体で感じながら必要な動きをしたい。 客観的に外から声を出すよりも、内側で何が起きているのかを感じ取りたい。その感覚は、あの頃からあったんだなと思います。

常に考え続ける身体へ

__ 一年前にもスタッフインタビューをしたけれど、記事にはしなかったんですよね。今、久しぶりにこうやってゆっくりおしゃべりをしていて、スッキリしている印象を受けます。

風越って、考え続けてつくり続ける場所だなと感じていて。去年の私は、答えや正解をどこかでまだ求めていたから苦しくなってしまっていたけれど、この1年、手を動かし続けてきて、「考えたり悩み続けている状態がいい」ということに辿り着きました。

だから今回、改めて声をかけてもらって、去年は記事にならなかったけど、このタイミングだったのかもなと感じています。

__ 常に考え、手を動かすという状態が、もいにとって自然になってきた感じなのでしょうか。

考えることは、もう常にそうしていたいという感覚です。仕事と私生活が、いい意味でも悪い意味でも重なっていて、たとえば家で料理している時に授業のアイデアが浮かんだり、運転中に「あ、やっぱり違うかも」と気づいたり。まったく別の文脈で読んだ本や人との会話の中から、ふっと新しい発想が生まれることもあって。だから、常に考えているし、考えていたい。もうそれが自分の身体の状態としてある感じですかね。

あと1年目は、スタッフで「協働」することの難しさというか、めんどくささみたいなものも結構感じていました。アイデアは浮かぶけど、風越ではそれを誰かと共有しないと授業はつくれないじゃないですか。家庭科って単独の授業がないし、テーマプロジェクトも一人で見る場面はないから、どうしても誰かと話しながらつくっていくことになる。そうすると、時間もかかるし、自分のやりたいことが100パーセントできる場面はなくて、そのもどかしさがあったんです。でも、一緒にやった方が、自分の考えを超えて面白いものがつくれるっていうことも、同時に気づけた1年で。

今もテーマプロジェクト「能登」を6人くらいのスタッフで協働してつくっていますが、仲間に100パーセント自分の考えを出すことはほとんどなくて。「今は30くらいの出し方がいいかな」「今は70くらい出しても受け取ってもらえるかも」と、相手の状況や場の温度を見ながらジャッジして伝えています。1日で100%のことが伝えられなくても、数日かけて伝えられたらそれでいいかなって。

__ 一人の100パーセントより、他の人と混じり合って進んだ先に面白さがあると。

そうですね。「能登」の構想も、最初に私の頭の中で描いていたものとは違う方向に進んでいます。でも、いろんな視点がくっついて、より深まり、広がっている。みんなと議論したからこそ見えたことや子どもたちの活動がたくさんあるなと思っています。

子どもの関心と教科をつなぐ、新しい挑戦

__ 風越も6年目に入り、文化やカリキュラムが形になりつつあるように思いますが、その中でも、もいが「考え続ける」姿勢を持ち続けているのが印象的です。テーマプロジェクトも、今まで2ヶ月ごとにテーマを変えていたものを、今年は1年を通して「能登」をテーマにすると聞きました。

風越に参画して、2年間テーマプロジェクトをやる中で、技術・家庭科みたいな、土台にない教科の学びをどう子どもたちに手渡せるのか、ずっと考えてきました。と同時に、2ヶ月のタームだと、どうしても評価を意識して、ゴールを固めてから始めてしまい、子どもの関心を十分に広げられないし、テーマプロジェクトとしての自由度が足りないんじゃないかという課題も感じていて。もっと子どもの関心をぐっと広げながら、教科の学びや評価とも両立できないかと考えていた時に、「期間を長く取る」ことが1つの方法かもしれないと思ったんです。

長く取り組むことで、子どもの試行錯誤や変化を丁寧に見取れる。しかも、家庭科だけでなく、美術や音楽など……さまざまな教科の視点も、子どもたちの関心あるテーマと絡めていける可能性が見えてきて。ちょうどその頃、プライベートで何度も能登に足を運んでいて、いろんな人と出会う中で、「あれ、これってテーマの材になりうるかも」と。 子どもの関心のフックもいろんなところにあるし、1年という長いテーマに持ちこたえるだけの深さがあると感じました。あとは、ただただ素直に「この場所に、この場所で起きていること、この場所に関わっている人に子どもたちに出会ってほしい」と思いましたね。

もちろん、こう考えても私一人の力ではテーマプロジェクトは設計できないので、同じ学年を担当するラーニンググループスタッフに頭の中にある構想を伝えるための資料を一晩で作って、プレゼンして、たくさんミーティングを重ねて、5月にスタートを切りました。そこに乗っかってくれて、今一緒に作ってくれているスタッフには感謝しかないですね。

__ 第1タームが終わったところですが、今の感触はどうですか。

今まで2ヶ月で変わっていたテーマを1年かけてやるということへの抵抗感みたいなものは、子どもたちから受け取りました。ただ、第1タームのアウトプットデイを経て、「能登」というテーマが1年間続くわけではなくて、それを切り口に何を考えたいかっていう問いが、1年間私たちの学びを貫いていくんだってはっきりして。「社会のつくり手であるために大切なこと、必要なことは?」という問いを置いて、一人ひとりがじっくりと自分の関心を深めながら、学んでいけるといいなと思っているところです。

なので、第2ターム以降もどう広がっていくのか、今は楽しみですね。夏休み前には7,8年生の子どもたちに声もたくさん聞かせてもらって、第2ターム以降の設計にかなりつなげてきました。第2ターム以降も初めてのチャレンジをしていくので、まったく見えていない分、ヒリヒリした緊張感も常にありますし、正直、これやらなかったら、こんな感情にならなかったんだろうなって思うこともあるんですけど、でも、やっていなかったら後悔っていうか、やればよかったなと絶対思ったと思うんですよ。「能登」のテーマプロジェクトは、それくらい自分の中で力を抜けない存在になっています。

「わからない」から始まる

__ 風越に来た当初は、「食の学び」を中心にやりたいと話していましたね。

はい、最近は難しそうだから無意識に遠ざけていたのかもしれませんが、改めて「やっぱりやりたい」と思っています。

ただ、能登のテーマにしろ、食の学びにしろ、全部をつないでいるのは「物事を深く考える学びを子どもたちに手渡したい」という思いで。切り口は違っても、深掘りしていくと社会課題や自分の暮らしにつながっていく。そんな学びをつくりたい。だから今、食が中心じゃなくてもモヤモヤはしていませんね。

話しながらふと思い出したんですけど、公立で教員をやっていた時に出会った子どもたちに価値観を揺さぶられたというか、すごく狭い世界で生きてきたんだなって気付かされたんです。

例えば、それまでは似たような家庭環境、似たような思考、似たような価値観を持つような同質性の高いコミュニティの中で生きてきたけど、その学校にはいろんな家庭環境で育っている子がいて、一日一日を必死に生きている子もいた。普段はきつい言葉を投げかけてくるけれど、ふとした時に友だちにすごく優しい言葉をかける子もいたりして。私が知っている世界なんてすごく小さくて、見えてないものとか、気付けてないことばかりだったんだって。その時の子どもたちが今年成人式を迎えて、元気そうに大学や専門学校で学んでいたり、必死に働いていたりするのを聞くと、あの時中学生だった彼らにどう関わるのかを試行錯誤して、関わり続けるのをやめなくて良かったって心の底から思いました。

だから、考え続けているのかもしれないです。まだまだ見えてないものを知りたいし、知ろうとし続けなくちゃいけないと思っているんだと思います。知ろうとし続けることは、心の底からワクワクして、いけるところまで躊躇なく進む時もあれば、怖さや不安を孕んでいて、簡単に一歩が踏み出せない時もあります。でも、知らないままだと、その世界は存在しないままですからね。

自分の興味関心だけで世界を広げていくことは簡単だけれど、それって案外狭い世界の間でぐるぐるしているだけだったりするから。考え続けて、知ろうとし続ける中で見えた世界を、「こんな世界もあるよ」って子どもたちとこれからも共有したいなあと思っています。もちろん、私も風越の子どもたちに日々世界を広げられているので、お互い様なんですけど。

あと、そうやって考え続けるようになって「わからない」って、すごくいいなと。一般的には、「わかること」が良いことだと言われがちですけど、わからないことがあるとか、曖昧な状況って、大きな可能性を持っているっていうことじゃないですか。

だから、子どもたちにも「わからない」「どうしよう」みたいな感覚にどんどん出会ってほしいなと思います。そこからアイデアや問いって生まれるから。

(インタビュー実施日:2025.08.28)