学ぶってなんだっけ?探究ってなんだっけ? ー1~4年生のホームプロジェクトで見えてきたことー(奥野 千夏)

2025年8月26日

夏休みに入り、ここまでの子どもたちの姿をスタッフでふりかえる時間がありました。プロジェクトで子どもが探究していた姿やエピソードを持ち寄るためにこの数か月をふりかえると、子どもたちのいい姿はいっぱい思い浮かぶけれど、それが探究なのかは私にはよくわからなくなってしまった。1~4年生がこのプロジェクトで学んできたこと、そこで育っているものとはなんなのだろう。春から夏休みまでのホーム2のプロジェクトについて私という一個人を通して見えたプロジェクトでの子どもの姿や大人の関わりを紹介する形で言葉にしてみようと思います。

今年度の1~4年生はホームでプロジェクトをしてきました。5つあるホームはそれぞれの学年が5,6人ずつの二十数人のメンバーです。これまでは1,2年生、3,4年生は2学年ごとのラーニンググループ(以下LG)でプロジェクトや学びをしてきました。昨年度ははじめて1~4年生でプロジェクトをするというチャレンジをしてきましたが、その時はホームではなくプロジェクトのためにグループを再編成しました。

今年度、ホームでプロジェクトをしようと決めた理由は、ホームのコミュニティがよりよくなっていくために日々の暮らしや活動を共にすることが必要だと考えたからです。昨年度までは、朝のつどいと月に1回あるかないかのホームの日での活動のみでした。ときにはぶつかったり、それぞれの違いを知ったりするようなコミュニティができていくための経験が積み重なっていかないように感じていました。もう一つは新入の1年生をホームのみんなで受け入れて、はじまりから共に作っていこうという思いからでした。1〜4年生のホームができて、メンバーを変えずに継続するようになってから、個人の成長はもちろんホームというコミュニティとしても子どもたちが育ってきているのを実感してきています。今年ならきっと新しい1年生をホームの人たちが温かく迎えてくれて、一緒に育っていくことができるのではないかと思えたのです。

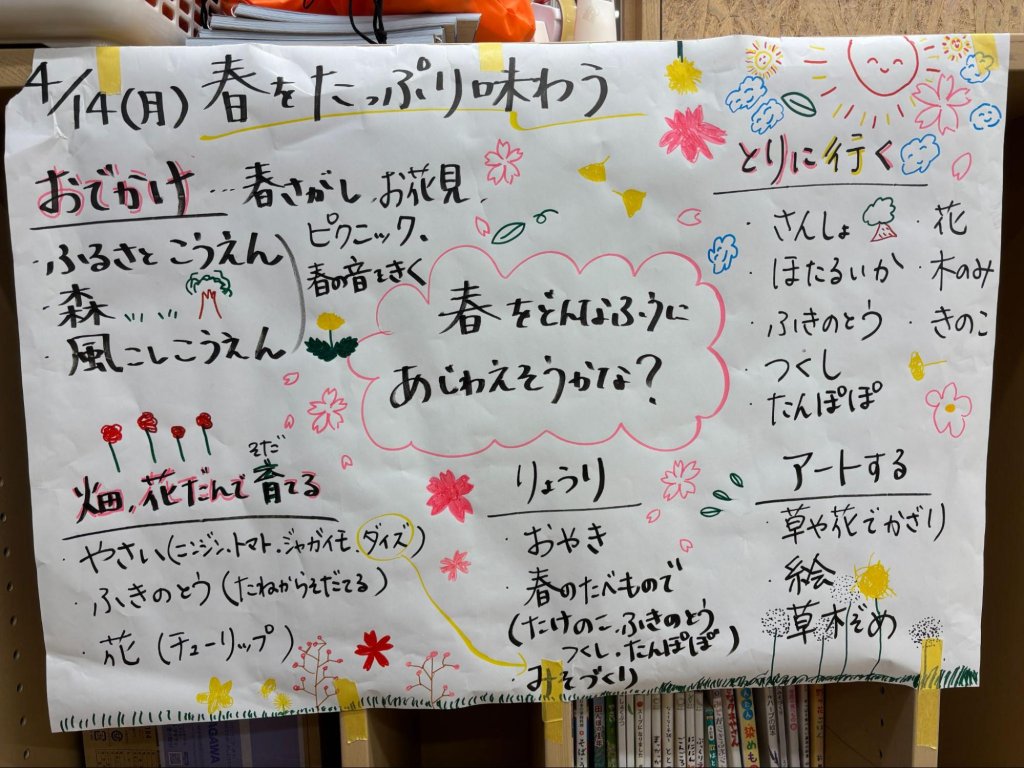

そこで、春の始まりはどのホームも「春をたっぷり味わう」ということをテーマにして、新しい1年生も含めて、軽井沢、風越の春を五感を通してたっぷり味わうことからスタートしました。

私ははじまりの2週間を1年生と過ごし、そこからホーム2に合流しました。春にどんなことができそうかなとアイディアを出し合いましたが、ホーム2の人たちはとにかく料理をしたり、美味しいものを食べることが大好き。そして、風越のいいところは敷地内でたくさんの食べられる山菜や野草が採れること。ヨモギを摘んでヨモギ団子を作ったり、ふきのとうでふき味噌おにぎりを作ったり、つくしの佃煮、タラの芽の天ぷらやタンポポの天ぷらも人気で、天ぷら粉の在庫をホームベース(ホームの部屋)に常備するほどでした。春の野草は苦みが特徴の大人味のものが多いですが、自分たちでその場で採ってその場で料理して出来たてをいただくからか、子どもたちは本当に「おいしい、おいしい。」とよく食べていました。

たっぷり春を味わった後は、ホーム2は「自分たちでも畑をしよう」と「風越のまわりのおいしいものを探そう」の2本立てで行くことに決まりました。畑や梅仕事、味噌づくりなども面白かったのですが、今回は地域のおいしいもの探しで出会った人たち、そこでの子どもたちの姿を紹介しようと思います。

子どもたちから、風越の周りにあるおいしいもの、お店の話が出てきたのでまずはみんなで地図を眺めて見ることにしました。

「ここが風越でしょ、あんちゃんちこのへんかなー。」

「ここがツルヤだね。1年生ツルヤまで歩けるかな?」

しばらく地図を眺めていると地図記号に気がついた子がいて、その場でいくらちゃん(依田)が地図記号について説明をしながら記号とその意味を模造紙に書いていきました。さらに、地図を見るときの方角と、普段私たちが過ごしている場所の方角の話も一緒にしました。(ここは浅間山があるので方角がわかりやすい)

子どもたちの声から即興的に必要な知識を手渡し、視覚でもわかるものを残していくいくらちゃんの関わりは、プロジェクトでの教師の役割で、教師が前に出て講義するような授業とは違い、子どもとのやり取りの中で生まれていく。本当に難しくて奥の深い職人技だなと横で思っていました。

保育の世界にいた私から見ると、小学校の先生たちは学年で学ぶ教科の内容が頭に入っていて、すぐに「それは何年生のどこどこだね。」とパッと出てくるのがすごいなと思っていました。風越のプロジェクトや探究の学びでは、そういった学習内容は子どもの興味や出会うタイミングで手渡したり、そこを深めたりしています。子どもの様子からこんなことが出てきそうだなとか、こういった方向にもいきそうだなと前もって予測はたてつつも、子どもたちがどちらに興味が向くかはやってみないとわからないところもあります。大人の教えやすさや教科の内容の流れではなく、プロジェクトの中で出てくることから、子どもたちが興味を持ったところから学べることは本来の学びの姿だと思うし、それを共に作っていく教師は私から見るともう職人技なのです。この後いくらちゃんと地図記号カルタを手作りしましたが、結局子どもたちの興味はそこには向かいませんでした(笑)。

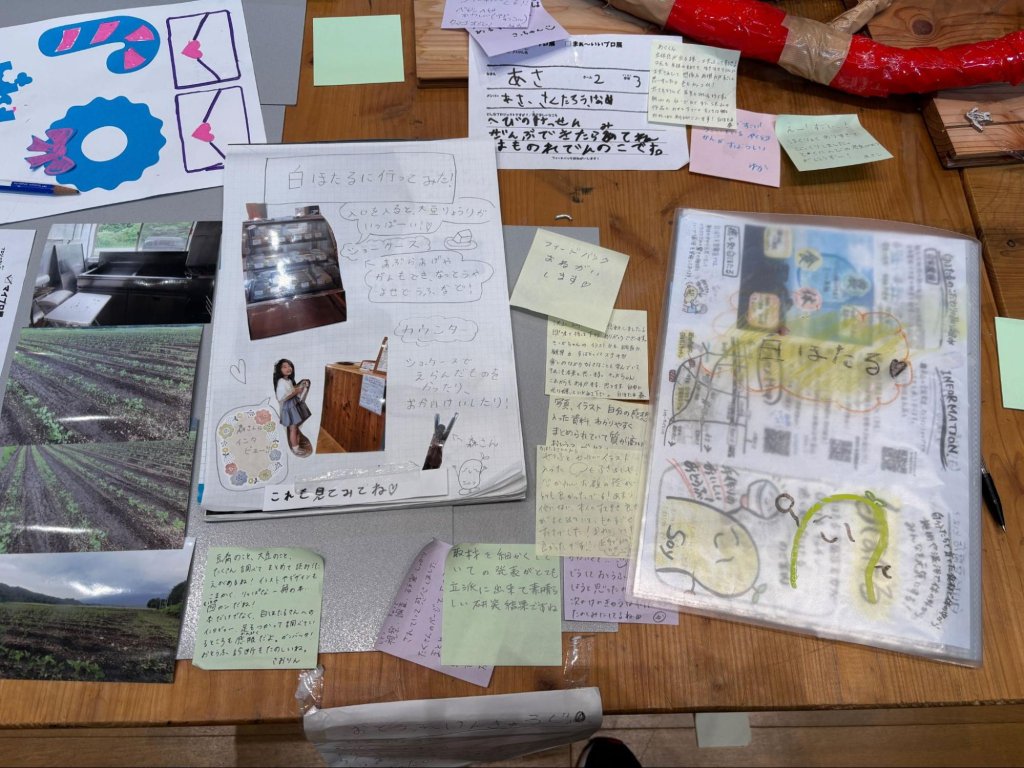

畑に大豆を植えたり、春に味噌づくりをしたりしたので、おいしいもの探しの最初のお店は学園と同じ発地にある「白ほたる豆腐店」さんに行ってきました。お店やカフェを見学させてもらったり、豆腐作りに使う大豆から育ててらっしゃる畑を見せていただいたりしました。

お店では豆腐作り体験もしているので、私たちも豆腐を自分たちで作ってみようと、その後お店の方を学園にお呼びしました。白ほたる豆腐店さんの豆乳からにがりうちをして、豆腐作り、出来立て豆腐を食べるということも一緒にしていただきました。

おいしいもの探しの足跡を残していこうと、並行して立体地図作りもしていました。これは3年生のアサのアイディアで、「畑仕事したり、料理して食べたりしてきたけど、工作したり、絵を描いたりもしたい。地図で鳥になって上から見ているようなやつつくりたい。」という一言で、みんなで訪れた場所を立体地図にして残していくことにしました。

アサはとにかく地図の縮尺にこだわって、「この道路だとこのぐらいの大きさの車じゃないとダメなんだよ。」とミリ単位の細かいタイヤで車を作っていました。

4年生のエマは白ほたるさんが立方体の箱だけで作られているのを見ると、「そうじゃない。それじゃ白ほたるさんが悲しむ!」と普段マイプロでミニチュアづくりをしている技術を活かして、入り口の階段や屋根などの細部にこだわった白ほたるさんの建物をつくりました。それを見た白ほたる豆腐店のスタッフの方は感動して、お店の他のスタッフにも見せたいと写真を撮っていかれました。その様子にエマも誇らしげ。ここまでお店・畑の見学や豆腐作りをしながら、お店の方の大豆や豆腐作りに対する思いに触れ、エマはその思いに自分なりにこたえたいとお店づくりの細部にまでこだわったのかな。

中沢工房ヤギさんのシフォンケーキのお店では、ヤギのミルクで手作りされているシフォンケーキを試食させてもらい、飼っているヤギについていろいろとお話を伺いました。その後、お店の横で飼われているヤギを実際に見せてもらい、野菜のエサやりをさせてもらいました。

するとじっとヤギを見つめている2年生のアンノが「ヤギののどのところについてるのってなに?」と私に聞いてきました。「中沢さんに直接聞いてみたら?」と促すとさっそく聞きに行き、「中沢さんもわからないんだって。」ということ。「じゃあ、学園に戻ったらライブラリーで調べてみる?」と声をかけ、そこからアンノは同じく2年生のルリと一緒にライブラリーの本で調べていました。のどについているのは「にくぜん」と言われるもので何でついているかはわかっていないとのこと。

「だから中沢さんもわからないっていったんだね。」とアンノはアウトプットデイでそのことを発表していました。このアンノの姿から、不思議に思ったこと、知りたいと思ったことを自分で詳しい人に聞いたり、調べたりしていく経験自体がアンノの中に残っていくのではないか。この先もいろんなことに出会い、彼女の世界が広がっていく度にこうしてアンノ自身が自分の学びを作り、さらに世界を広げていくのだろうと思いました。

風越のスタッフは子どもたちに教えること、伝えること、提案すること、こちらから何かを与えることに敏感です。子どもたちを大人が引っ張り過ぎていないか、子どもたちの自分事になる機会を奪っていないかいつも慎重になります。私は、子どもとの関係ができていればこちらから必要だと思って伝えることや提案することは出し惜しみせずどんどん出していいのじゃないかとも思っています。それが彼らの学びの足場かけになり、そばにいる大人の役割でもあると思っています。関係性ができていれば、彼らが受け取るタイミングでなかったり、違うなと思ったらそう反応してくれるはず。そして、教師がいつも迷いながら、悩みながら、自分の言葉や振る舞いに敏感であり続けることも大事だと思っています。そこのバランスが崩れてしまうと大人の声が強くなったり、大人の求める姿を無意識に子どもが感じ取ってしまうということになりかねません。その子に今必要なはしごの種類とタイミングを見きわめて手渡していく。もちろん、何もせず待つというのもその一つ。その塩梅を探るのが難しい。まさに職人技。(何回言うねん!)

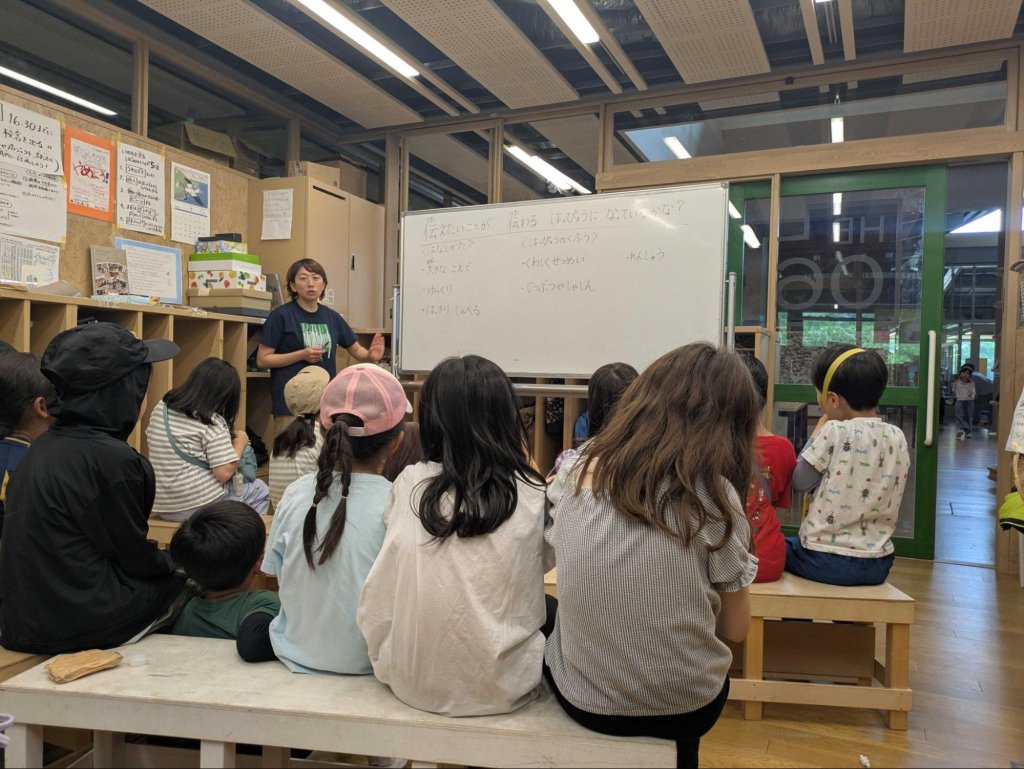

今回はいくらちゃんがアウトプットデイ前に、国語の学習指導要領の「A 話すこと 聞くこと」の表を見ながら、「このあたりを意識しつつ『伝える』っていうことをもう少しテコ入れしたらどうかな?って思ってるんだけど、どう思う?」と相談してくれました。大人が伝えることが、彼らを引っ張り過ぎてしまわないか心配だったのだと思います。私は、いくらちゃんが今あの子たちに必要だと思ったこと、そのことでよりよくなっていくと思ったことは遠慮せずどんどんやっていいと私は思っているよと伝えました。

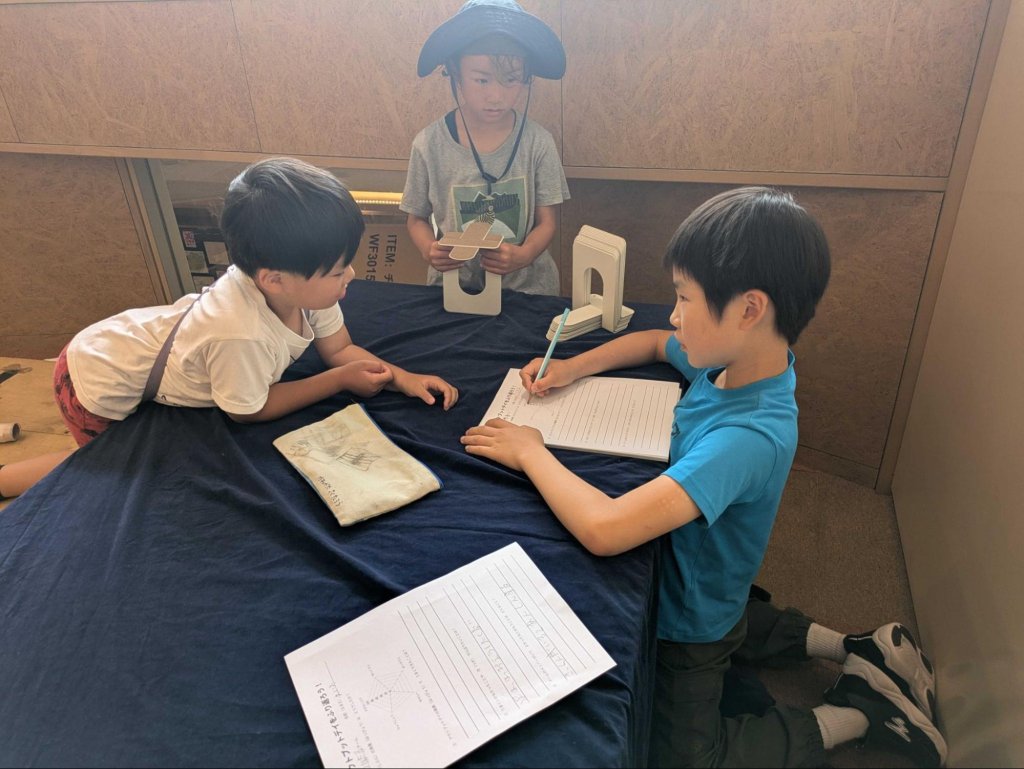

アウトプットデイでは付せんにふりかえりを書いてもらうことが多いのですが、今回はこの伝えるというところをがんばったので、そのことについて書いてほしいとその観点でのフィードバックのシートをつくり、自分たちのふりかえりも同じくその観点を含めてしてみました。

今回の1~4年生のホーム2のホームプロジェクトでは、ここに上げきれませんでしたがたくさんの地域のお店の方々に出会い、その思いを直接聞き、子どもたちのためならとお忙しい中とても丁寧に受け入れて対応していただきました。子どもたちはいろんな大人と出会ったことでその思いを彼らなりに受け取っていたのではないかと思います。

キッカは、お休みの間に白ほたる豆腐店さんについてさらに自分でお店に行ったり、お店の方に取材をしたりしたものをまとめあげていました。(キッカが家でしていたことを後からホームのスタッフも知ってびっくり!)ホームでのプロジェクトが自分のプロジェクトになったのも、お店の人との出会いからだったのではないでしょうか。

アウトプットデイ前日に、豆腐作りを実演してお客さんにふるまいたいということがあったので、放課後にお店に豆乳を買いに行くとキッカが招待状を作って渡しに来ていました。これも学校での活動というよりも自分の思いからお家の人と共にしていたことです。地域でお店をしている人の本気の思いに触れると子どもたちの心が動いていくのだと思いました。

私自身の子ども時代を思い返しても勉強がおもしろい、つまらないの境目は自分と関わることなのか、必要感があることなのかがあったような気がします。たくさんの物、人、地域、社会と出会い、自分とのつながりをいかに作るかが学びがおもしろくなっていく一つのポイントなのかな。幼児期には、自分の足元のアリなどの小さな生き物や草花や木の実などに出会い、自分との関係を作っていく。風越は森が近いので森で生きる動物たちも身近に感じ共に生きている実感があります。そこから、小学生になり活動範囲、興味の範囲も広がり、自分の周りの世界が地域や社会へと開かれ広がっていきます。年齢や学年が上がっていくと学びの内容の抽象度も上がっていく。年齢が上がるにつれてそれだけじゃなくなってくるのかもしれないけど、プロジェクトや探究の学びは、「なんだろう」「ふしぎ」「これをもっと知りたい」「できるようになりたい」と子どもたち自身に学びの動機があることで学びがぐっと深まったり進んでいくための大きなエネルギーになる。それは子どもたちの中にあるだけではなく、周りにいる大人の関わりが育むこともある。今回のホーム2のプロジェクトでは地域の人たちとつながることでこんなにも子どもたちの心が動くのだと近くで感じていました。

ホーム2の彼らが9年生になったら、どんな「そつたん」をするのかな。地域の人やお店、おもしろい大人とつながったりするのかなと、彼らの姿を思い浮かべてなんだか今からワクワクしちゃいます。

書き手:奥野 千夏(2026年1月退職)