外国語の授業に込めた願いと、子どもたちのチャレンジ

2025年8月25日

はじめに、なぜかぜのーとを書こうと思ったか

今回、書くことが苦手な私が、重い腰を上げて、外国語で何が起きているか書こうと決心したのには、こんな理由があります。私は2025年4月に入職して、主に5〜9年生の外国語の授業を担当しています。まだ風越に来て日が浅いので、保護者や子どもたちに、あさみんや外国語のスタッフがどんな思いや願いを持って外国語の授業をしているか伝えたいと思いました。また、外国語を含む7,8,9年生の土台の学びは、風越史上、そして、私史上、初めての試みで、まざって授業を行っています。どうなるか大人も子どもも分からない中で、とても面白いことがたくさん起きていると思います。これらの記憶を書かないことで、風化してしまうのはあまりにも惜しい。また、教室内で起こっていることを発信しなければ、同じ校舎にいても、他のスタッフにでさえ何が起きているか全くわからないということは、私自身、他の教室で何が起きているかわからないことを考えると、容易に想像ができます。もうこれは、私が書かなくては・・・と掻き立てられました。

今回は、7,8,9年生がまざって学んでいる外国語の授業について書こうと思います。5,6年生については、まだ暗中模索なので、もう少し光が見えたら、その時に書きます。

7,8,9年外国語の設計の背景、「学習センター」に込めたスタッフの願い

7,8,9年生合同の外国語の設計は、外国語スタッフのあず(栗山)とさんだー(山田)と一緒に行いました。私とあずは東京で一緒に働いていたことがあり、知り合って長いですが、風越というこれまでの学校と異なる背景であること、そして、さんだーとは初対面だったので、自己紹介とお互いの授業実践を紹介し合いました。

そこで、私は前任校で実践した「学習センター」を紹介しました。学習センターとは英語圏の幼児教育やモンテッソーリー教育において歴史のある教え方です。「簡単に言えば、『教師の継続的な指示を必要とせず、生徒が自立的に学べる教材を用意したコーナーを教室内に複数設置した学び方・教え方』です」(*p. iii) 私が前任校で一斉授業に限界を感じ、どうしたらレベルやニーズの異なる集団の授業を成立させられるのか悩んだ時に、出会った指導法でした。

*スター・サックシュタイン+キャレン・ターウィリガー著、古賀洋一・竜田徹・吉田一郎訳、『一斉授業をハックする〜学校と社会をつなぐ「学習センター」を教室に作る』新評論出版、2022

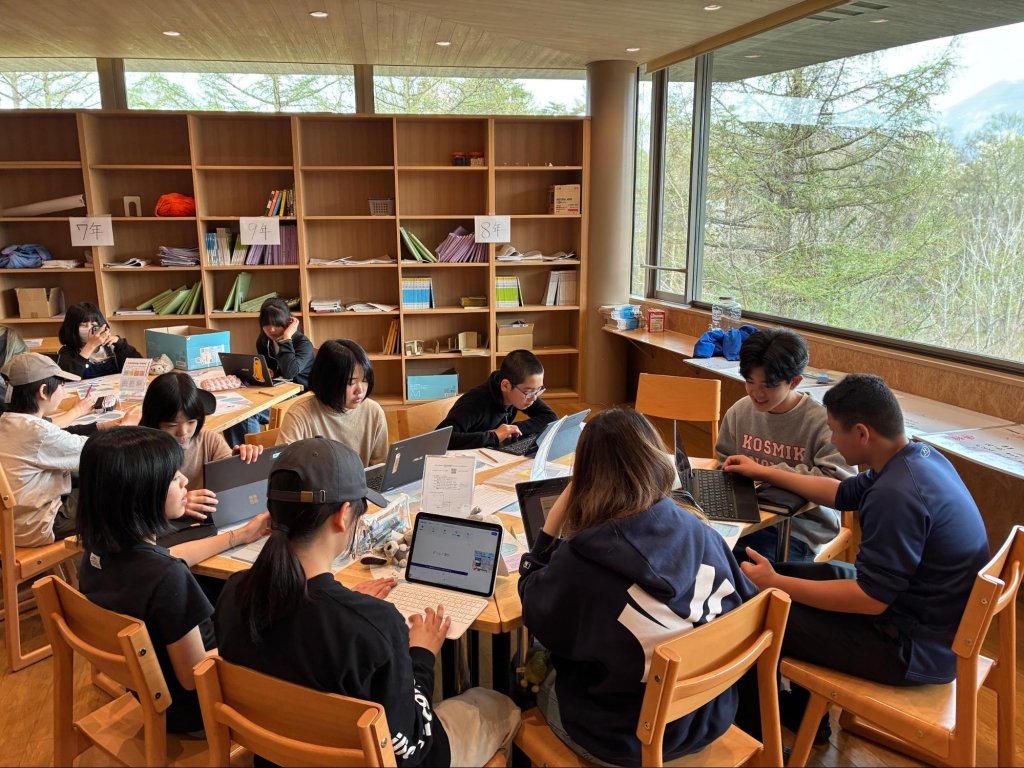

そこでの実践をあずとさんだーに共有すると、2人が「学習センターなら、様々な英語力に対応できるため、7,8,9年がまざってもできるかもしれない」。しかも、これまで風越の外国語でカリキュラムに掲げてきた、【自分の学びに自分で責任を持つ、自律的学習者】を育てることにつながるのではないかと、まるでパズルのピースがピタッとはまるかのように、あっという間に、学習センターで進めることが決まったのです。

この【自律的学習者】の育成を目指すには、以下の力が大切であると考えました。

①自分で現在地の把握して、目標を設定する力

②学習の方法の自己決定する力

③短中長期の計画を立てて実行し、ふりかえる力

④そして、これらをコミュニティの力を借りながら学んでいく力

従って、これらの要素を授業の中で確保することを意識し、設計しました。

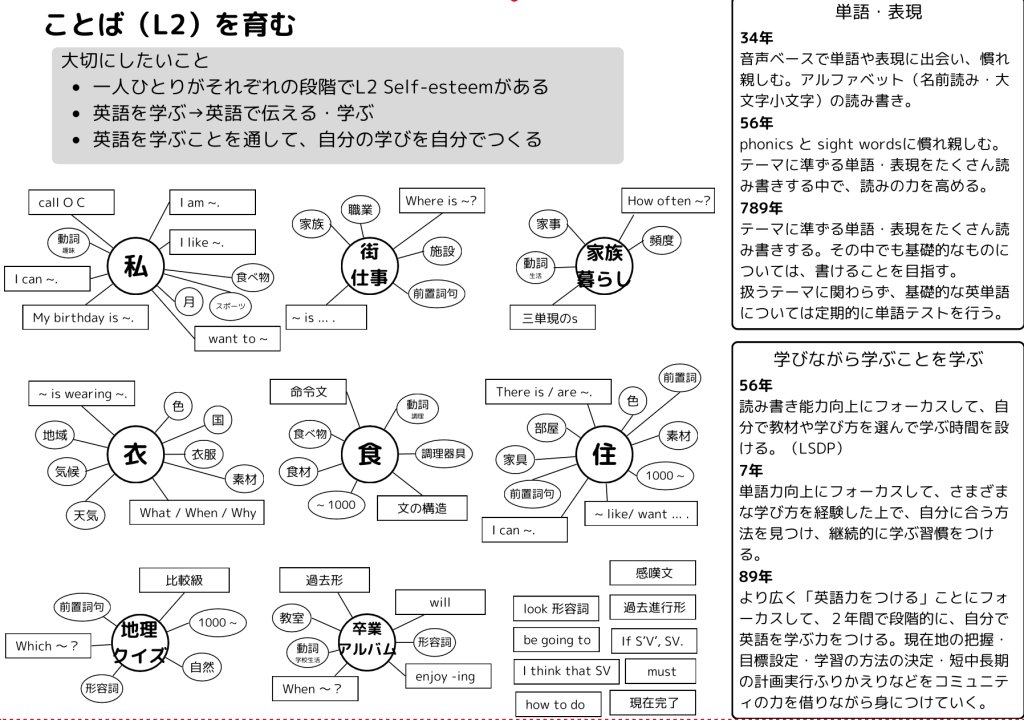

外国語として大切にしたいこと

ここまで書いてきた学習センターの話は、学び方の話なので、次に、外国語を学ぶ上で大切にしたいマインドとスキルは何だろうか、そして、実際何を学ぶのかテーマを決める必要がありました。

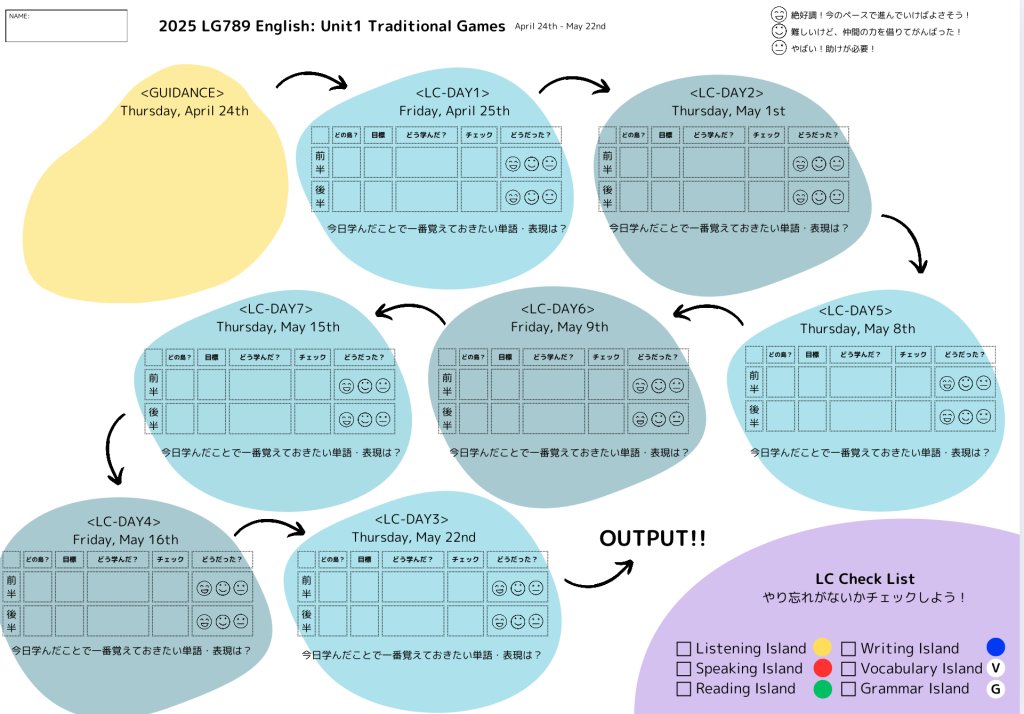

外国語を学ぶ上で非常に重要なのは、質的にも量的にも充実したインプットとアウトプットの機会があることです。昨今はオンラインや紙媒体で充実した教材は万とあり、インプットには困らない時代です。しかし、アウトプットする機会を作らなければ、日本にいながら英語を使うのは容易ではありません。私たちは、【学校】で学ぶからこそ、一緒に学び合うコミュニティの力を借りて、アウトプットの練習をたくさんしてほしいと願っています。従って、第1タームの授業数の半分ずつをインプットとアウトプットに割り当てました。また、実際のプレゼンテーションも複数回行う機会を設けることにしました。言語の面白さは、書いたり、話したりして使ってこそ体感できると思います。インプットとアウトプットの両輪を回すことを大切にし、使いながら学んでほしいと思います。

何を学ぶか

何を学ぶかは、「テーマ」と「スキル」に分けて考えました。

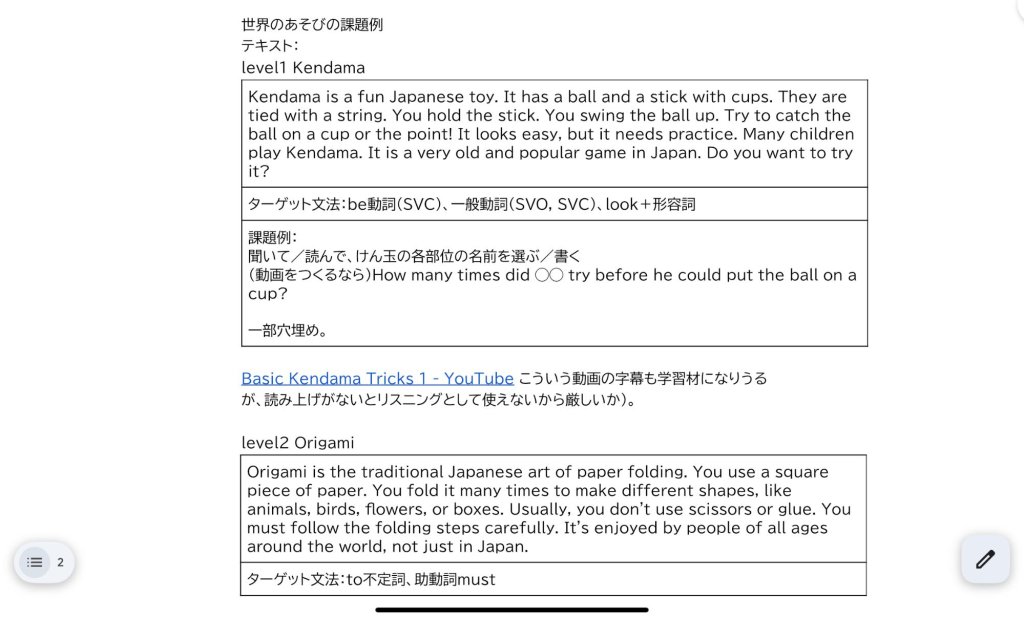

「テーマ」は、学校で、コミュニティで学ぶ上で、各々が好きなテーマで学ぶことよりも、共通のテーマがあった方が学び合いが起こりやすく、アウトプットのしやすくなると考えました。7,8,9年まざって初めてのテーマは親しみやすく、楽しいものが良いと考え、「日本や世界の遊び」に決定しました。このテーマ設定が見事に子どもたちにはまり、最高のアウトプット活動に繋がったと思います。

「スキル」は、言葉を学ぶ上で欠かすことのできない、「語彙学習」、「文法学習」に加え、それらを使って、「リスニング」、「リーディング」、「スピーキング」、「ライティング」を練習できるよう、それぞれを学習センターのコーナーにして、子どもたちが選択できるようにしました。また、様々な英語のレベルに対応できるよう、それぞれのコーナーには、3段階のレベルに分けた教材を準備しました。

様々な英語のレベルや学習ニーズを持った子どもたちに対応するためには多岐に渡る教材が必要です。これらの準備では、素早く、見やすいデザインを作成するのが得意なあずがどんどんワークシートのレイアウトを考え作成し、教材選びの知識が豊富で、AI活用に強いさんだーが、リーディング教材やリスニング教材を自作してくれました。学習センターを実践する上で一番大変なのが、事前準備なので、ここで二人のフルパワーを借りられたことが第1ターム成功の8割を占めていると思います。

このようにして、外国語スタッフの力をフル動員させて、我々の思いや願いを込めた授業設計と準備を進めて、無事授業開きを迎えることができました。

第1タームを終えて感じた確かな手応え

第1ターム7,8,9年生の外国語を終えて、個人的にはとても良いスタートが切れたと思います。前半の学習センターによるインプット期、そして後半の発表に向けたアウトプット期、それぞれに手応えを感じることができました。

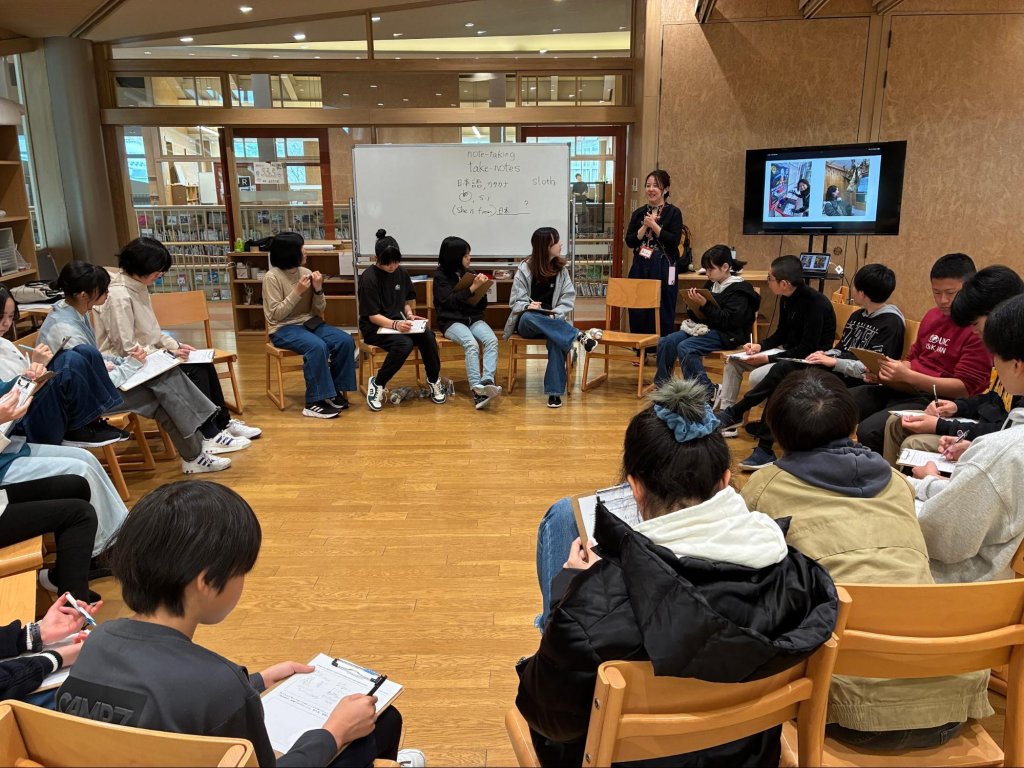

授業に参加できる子が増えた

私は子どもたちの去年の様子は知りませんが、去年の様子を知るスタッフは、去年はあまり授業に出られていなかった子たちが、今年は授業に参加できた姿、発表できなかった子が少人数の前で発表できた姿、スタッフに質問する姿に驚いていました。アンケートで、どのような時に成長を感じられたか聞いたら、実際にこのような声がありました。

「昔の自分はすごく、みんなの前で発表とういうのにすごく抵抗があったし、英語をしゃべるというのも、あまり得意ではなかったから、昔の自分なら諦めて逃げ出してしまったと思うけど、取り組めた」

「やっぱりスタッフさん達のおかげも勿論あるけど、外国語の授業自体を楽しみながらできるようになった事!。前までは自分が発表の練習を手伝ってもらいに行くなんて絶対やらなかったからそう言うところも成長できた所だと思う!」

「去年は授業に行ってなかったけど今年は頑張ってできた。自分の課題が終わったら別の課題をやったり、他の子に教えたりできた。」

「やっぱり、自分から学びに取り組めるようになったのと、自分のレベルの少し上の問題に挑戦できるようになったことです。あとは、アウトプットの準備の中で、作文のときに「あんがい自分がすでに知っている文法、単語で英文が書ける」ということに気づいたときです。びっくりしたし、それとにているのは、町中でみる注意文の英語のところが、中学英語だけでも全然問題なく読めるということに気づいたことも成長したなと思う場面でした。」

これらの成功要因の一つは、学習センターの授業設計にあると思います。それぞれが、自分のペースで自分に合ったレベルの学びが保証されていたことで、安心して授業に参加できたのだと思います。自分の現在地を確かめながら、自分に合った学びができる楽しさを感じられたのであれば、これほど嬉しいことはありません。

もう一つの要因は、外国語やその他のスタッフがたくさん授業に関わってくれたことがあると思います。数学科のしんでぃ(大西)、7,8,9LGのもい(新井)、ラーニングセンターのこばやん、また、アウトプット期からは、けいごまん、と他にも沢山のスタッフが子どもたちと関わってくれたことで、私1人では到底アプローチしきれなかったところまで広く関わることができました。外国語の授業とは別の場所でこれまで他のスタッフと築いてきた関係性があり、そのスタッフの前だったら発表できると思っていた子たちが救われて、本当によかったと思います。

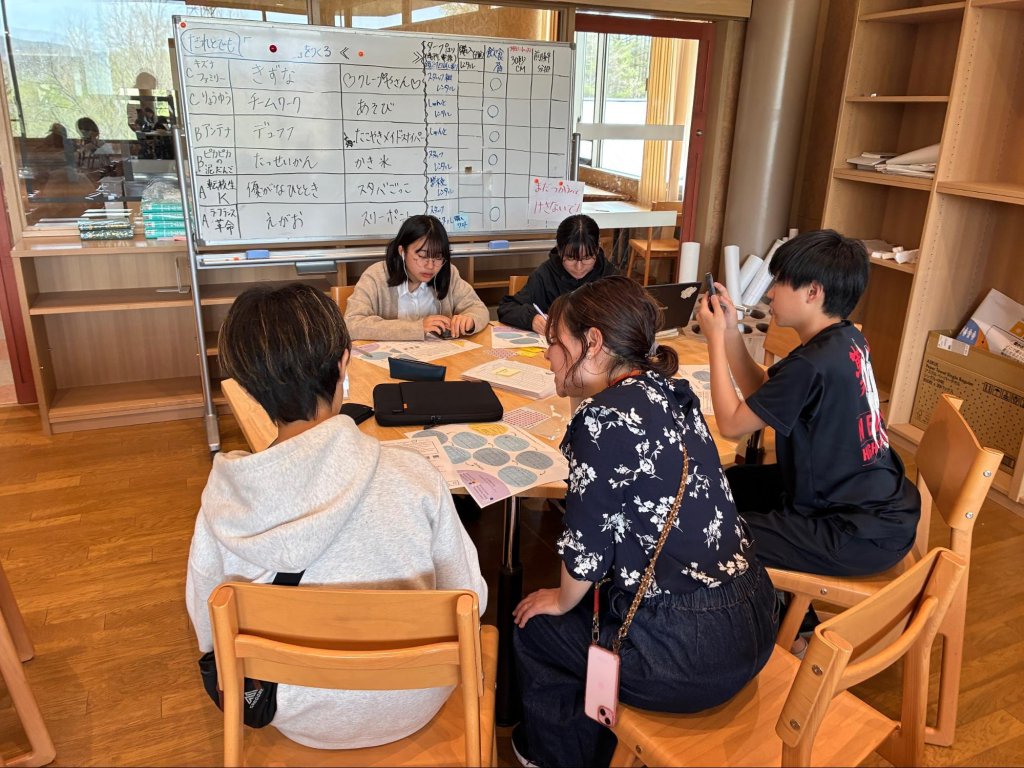

発表活動に前向き!

私が第1タームで何よりも一番印象に残ったことがあります。それは、子どもたちのアウトプットに対する前向きな姿勢です。私はこれまで小学校から大学まで教師として勤務経験がありますが、どの発達段階でも、発表活動となると、消極的な態度になったり、慎重になったりすることが多いにありました。しかし、風越では発表に非常に前向きな姿勢の子が多く、こちらの「発表したい人〜?」の問いかけに、想定外にたくさん手が上がりました。発表したい人がいない時用に作ったくじが、結局最後まで使わずにお蔵入りしたのは、嬉しい誤算です。

さらに驚いたことは、アウトプットの発表の際、聞く側を意識して、どうしたらより面白い・ためになる発表になるかという視点を、中学生ですでに持ち合わせている子が多いことです。

サトミは、紙飛行機をテーマに、ワークショップ形式で、折り紙を用意して、実際に廊下に線を引いて、紙飛行機大会を開きました。大会で使う表現も英語で用意し、ものすごい盛り上がりを見せました。

ハナは、福笑いをテーマにオリジナルの福笑いを制作して、参加者を楽しませていました。

ショウタは、アイスホッケーをテーマにルールや魅力について発表した後に、参加者に実際に道具を使う体験コーナーを開きました。

カナエは、叩いてかぶってじゃんけんぽんをテーマに、実際にその場で参加者にやってもらい、大盛り上がりを見せました。

他にも例を挙げたらきりがないほど、多くの子たちの相手を楽しませるための創意工夫を怠らない姿勢が印象的でした。週2回という限られた授業時間でよくあそこまでやり遂げたと脱帽します。

なぜ、この子たちはこんなに発表活動に前向きなのだろうか、そして、完璧を求めず、やってみようというマインドが共通してあるのだろうかと考えました。そこで気づいたのは、風越がこれまでテーマや土台の授業の中で種を蒔いてきた、つくり手であること、学びのプロセスを大切にし可視化すること、アウトプットしてフィードバックを受けること、そしてそれらは安心できるコミュニティの中でこそ実現可能であることの全てが、子どもたちの中にしっかりと根を張り巡らせ、芽吹いてきているのではないかと。そして、これはもはや学校の文化となりつつあるのだと感じました。

もちろん中には、アウトプットに苦手意識がある子もいました。しかし、多くの子どもは、それぞれのコンフォートゾーンの殻を破って挑戦できたと思います。これまで授業に出ていなかったけど授業に出た、分からないことをそのままにしてきたけど、助けがほしいと声を出した、発表は苦手だけど、少人数の前で音読できた、など、どのようなチャレンジかは、人それぞれだと思います。しかし、チャレンジし続けた先に成長が待っていると思います。今後も子どもたちとの関係性を築きながら、個々の歩みに寄り添った学びを大切にしていこうと気持ちを新たにしました。

第2タームの話、今後の展望

ここまで第1タームについて書いてきましたが、最後に第1タームから見えた課題や、今後の展望について触れたいと思います。

第1タームは、7,8,9年生がまざって学ぶという初めての試みでしたが、多くの子たちが個々のコンフォートゾーンを突破して、チャレンジしていた姿に私たちスタッフは心を震わせました。また、発表活動の敷居が低いということは、外国語を習得する上で非常に大きな強みになります。これを活かさない手はありません。第2タームの授業数は第1タームに比べて半分とかなり少ないのですが、それでもアウトプットの機会は設けていきます。

その一方で、外国語としての課題も浮き彫りになってきました。一つに、子どもたちの中での英語の語彙や文法知識の蓄積感が少ないと感じます。現状、授業回数が週2回という少なさがありますが、これらの知識は必要不可欠のため、第2タームでは、あえてこれらを中心に置いてみようと思います。第1ターム終了時の子どもたちのアンケートにも単語・文法を練習したいという声が多く、アウトプットしてみて、自分の力の足りなさに実感できた今だからこそ、単語や文法を学習する良いタイミングだと思います。

次に、英語の「音」の練習量不足です。いくら素晴らしい文章が書けても、それを伝わる英語の音で発話しなくては、使える英語になりません。英語の音の特徴は日本語のそれとは大きく異なるため、意識的に聞いたり、話したりすることが必須です。子どもたちのプレゼンテーションでは、カタカナ読みだったり、日本語風のイントネーションだったりするケースが散見されました。第2タームは、発表する前に、発音チェックを取り入れようと思います。決してネイティブを目指せと言っているわけではなく、通じる英語にするために、もっと英語の音の練習を取り入れたいと思います。これらの課題を克服すべく、現在絶賛第2ターム設計中です。学習センターというベースは残しつつも、新しい試みを取り入れていくので、乞うご期待です!

そして、最後に私が抱いている今後の展望についてですが、実現がいつになるかは未定ですが、子どもたちには実際に外国と異文化交流の経験をしてほしいと願っています。外国語は使って初めてその面白さや必要性などの真価が分かると思います。コツコツと自学自習する力も間違いなく大切なのですが、完璧を求めず、使ってみるという姿勢もとても重要です。このことを早い段階で経験することで、その後の外国語との向き合い方が変わると思います。どのような形で実現できるか、考え続けていきたいと思います。

7,8,9年生の外国語は始まったばかり。子どもたちと一緒に、より彼らにあった学びの形を追求して、実践していきたいと今から心が躍っています。

投稿者山ノ内 麻美

投稿者山ノ内 麻美

新しい挑戦は、ちょっと怖くてお腹が痛くなるけれど、それよりもその先にどんな景色が見えるのかワクワクが優って、気づいたら一歩を踏み出しています。そんなこんなで、去年家族で嬬恋村にやってきました。キャベツ食べに来てね!

詳しいプロフィールをみる