9年生からの贈りもの

2025年4月9日

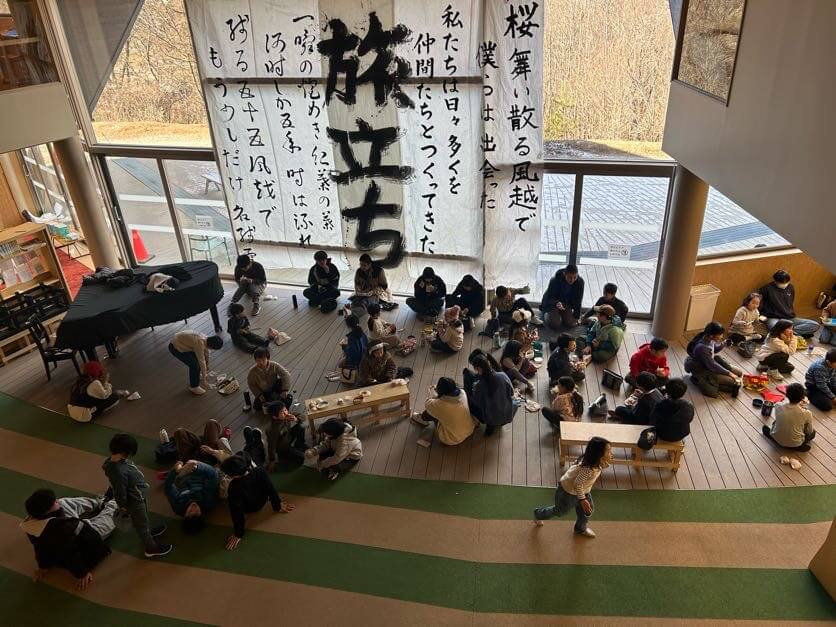

今年も、9年生がランウェイを堂々と歩いて巣立って行った。

開校初年度から、プロジェクトや日々をこんなに子どもたちと一緒につくっていけるものなんだなぁと気づかせてくれた当時5年生の子どもたちだ。

私は、今年度は主に1・2年生を担当することになり、彼らの自由で開かれた発想と、一緒に外に出た時の、五感の鋭さに圧倒される日々だった。

しぜんじゅうすプロジェクト。四季を通して、風越のまわりの自然のものをとってきて、彼らの自由な感性でジュースをつくってきた。栗を皮ごとひたすら煮たり、食べられる草や実を探してきては、独特な組み合わせで新作を生み出し続けていた。なぜかいつも自信満々なのだが、ほんとうに美味しくてびっくりする。

ただ、せっかく幼小中混在校なのだから、初年度担当してきた今の9年生をはじめとして、12年間のつながりをもっと感じる機会があったらなと思っていた。思いながら、日々の忙しさに追われ、なかなか口に出すことも、行動に移すこともできなかったそんな時・・・

地球と人の授業で風越学園のコミュニティについて考えてきた9年生のモミ・ユキから、風越学園の義務教育の一番上(9年生)と下(1・2年生)の学年で思いっきりまざってみたいと声をかけてもらった。

それから、二人は何度も私とまっつー(松江)にミーティングを申し入れてきた。1・2年生のことをもっと知りたいと、プロジェクトや学びの時間に一緒に参加してくれたりもした。

夏から秋にかけて何度もランチミーティングを重ね、大切にしたいことは何なのかについて何度も立ち戻りながらも共に企み、12月下旬、1・2・9年生合同のプロジェクトの日がついに実現した。

もともと、人前で話すのが苦手だ、声が出ないと強く拒んでいたふたりが、何度も前に立ってファシリテーターをつとめたり、同級生の9年生に声をかけてヘルプを出す姿があった。

せっかく同じ風越にいる私たち、もっとまざって知り合えたらいいな、というメッセージは、子どもだけでなく大人にも響いていたと思う。

まずは1・2・9年生がまざったグループ単位で、鬼ごっこや綱引きをたっぷり楽しんだ。このグループもモミとユキが事前に、ふだんかかわりのない人たちが出会えるようにと工夫してつくってくれた。ほとんど初めて遊んだ人たちも多かったと思うが、あちらこちらで楽しそうな笑い声が聞こえていた。

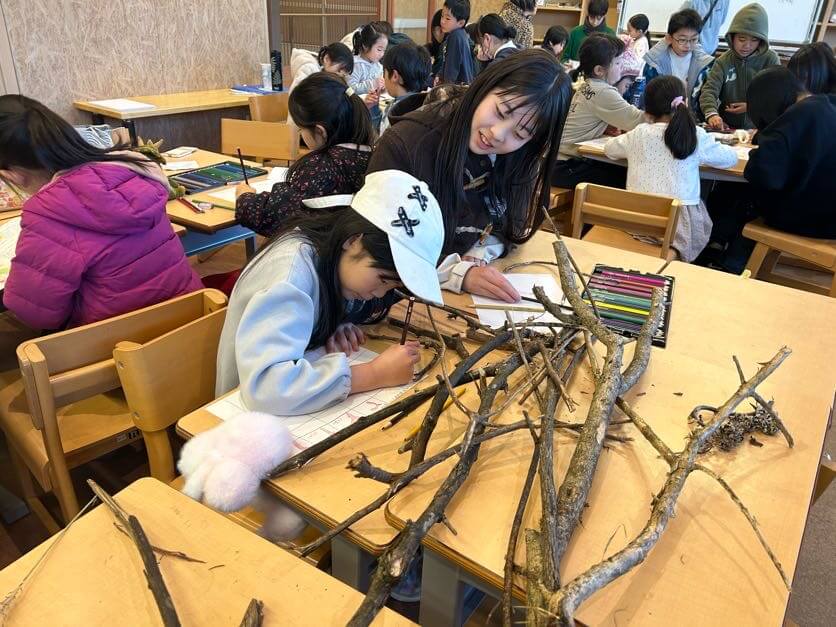

身体があたたまってきたところで、1・2年生がこれまでしてきたプロジェクト「見つけてとってかざって」のように、風越のまわりのフィールドで様々なものを探してとってきて、スケッチしたりするのを一緒に行った。

9年生は森に入る機会がなかなかないから、大丈夫かな…というこちらの心配をよそに、どんどん進んでいく1・2年生につられて、どんどん一緒に森へ入って行く。その背中は、なんだかわくわく楽しそう。

自然にまざる姿、自然とともに楽しむ姿が、それはそれは素敵だった。

当日の様子は二人のふりかえりをぜひ読んでほしい。

ユキ:

1,2年生と9年生でみつけてとってかざってを企画していく中で見つけたことがある。

コミュニティなんて遠くから眺めてみたらなんとなくまとまってみえる人たちをあつめたものだということ。

近づいてみると分かるのだが、皆それぞればらばらなのだ。

当初、私達はコミュニティ同士で親交を深めるためにアクションを起こそうとしていた。

でも今は思う。コミュニティ同士で親交を深めるためではなく、1,2年生コミュニティ、9年生コミュニティという認識を、誰々と誰々と誰々と…というふうに、個人という認識に変えるためにアクションを起こしたんだと。

あの日があったからこそ、それぞれがそれぞれを9年生、1,2年生というコミュニティとしてではなく、一人ひとりとして見ることができるようになった…と思う。少なくともわたしはそうだ。

ここでは、コミュニティというくくりを一旦捨てて、わたしがあの日見つけたものを書いていこうと思う。

わたしはあの日、いろいろなものを見つけた。

例えば、凍ったきりかぶ。

霜が降りて冷たくなって森の入口に転がっていた。

夏にはいた中のありは、当たり前だろうが一匹も見当たらなかった。

あいつら、どこに行ったんだろうときりかぶの表面をしばらく見ていたが、気配はなかった。

例えば、一緒にいた仲間たちの魅力。

多くの人は、好きなことを話す時饒舌になる。

クールな人でも、不機嫌そうな人でも、好きなこととなるとたちまち饒舌になって真剣になる。

わたしはそれを聞くのが好きだ。また、それがその人の魅力だと思う。

あの日、一緒にいた1,2年生のメンバーは、たくさん自分の好きなことについて話してくれた。

その時その時の表情はばらばらだったが、皆同じく素敵だった。

異年齢で過ごすとき、年上の方はどうしても『手伝ってあげる』『教えてあげる』という立場になりがちだ。でも逆に、年下に『手伝ってもらう』『教えてもらう』もありだと思う。年上の方がよく知っていることばかり、ってわけでもないんだし。

ということで今回は、『9年生が自然な姿でまざる』言い換えれば、『ありのままでいる』ということを大切にしたいことの一つとして置いていた。

今回のメインテーマを『みつけて とって かざって』に決めるきっかけとなったのは、「1,2年生のテーマプロジェクトを9年生が本気でやってみたら面白いんじゃない?1,2年生にとっても刺激になりそう!」というあるスタッフの言葉。だが、実際のところ1,2年生には完敗だ。1,2年生の方が断然たくさんのものをみつけていた。1,2年生の刺激になるどころか、9年生の方が色んな刺激を与えられた気がする。たくさんの大切なことを1,2年生から教えてもらった。

例えば、わたしが2年生の女の子と森に入ったとき。わたしがあちこち見渡しても、目に入るのは枯れ木や落ち葉ばかり。森に枝が落ちているのは当たり前じゃないか。早く何か見つけないといけないのに、と焦りが生まれ始めていたわたしだが、「見て!この枝、数字の2みたい!」と言われ、ハッとした。ああそうか、少し見方を変えるだけで『当たり前』はこんなに面白いものになるんだな、と。

いつもやっていること、それが『当たり前』になっていること。あちこちに転がっているそれを意識することはあまりないけれど、『当たり前』の一コマを、こんなに面白がれるって素敵だ。

日常をつまらなく感じている人。幸せは手の届かない場所にあると思っている人。もっと人生を楽しみたい人。

何気ない日常だからこそ、つい見逃してしまうことばかりだけれど、たまにはゆっくり立ち止まって、『当たり前』を面白がってみてほしい。きっと、日常が更に素敵に見えるから。

ミーティングの時から、ふたりの視点には驚かされてばかりだったが、あらためて大事な視点がつまっているなと思う。

「コミュニティ」を、個々のつながりで見つめ直すー。上とか下とかじゃなくて、その人と出会うー。あぁそうだよな、そこからだよな、とはっとする。

あの日のプロジェクト中に、2年生のアカリが「9年生の友だちがたくさんできたよ!」と、9年生の名前を次々と報告しに来た。「友だち」って表現がまたいい。一人ひとりとつながることのできたアカリの嬉しそうな顔が忘れられない。

何より、こうした自然にまざる素敵な日をつくり、実現してくれた9年生が本当に頼もしい。

こうやって自分たちでどんどんつくり出すんだな。この人たちの「つくっちゃう身体」、すごいんだよなぁ。

もうひとつ、心に残ったできごとがある。9年生のタイセイが、1・2年生と一緒に森から出てきて、「ミステリーバスがなつかしくなった。楽しかったよね〜。いまも鮮明に覚えてる。写真みたいに。」と声をかけてくれた。

開校前のサマースクールに当時3年生のタイセイが参加していた頃のことを思い出してくれたとのこと。

この記事を書いた時は、まだ風越が開校する前で、何が正解かもわからず右往左往していた。こうした何気ない日常、けれども満たされていく毎日が大切で、これでいいんだと「信じたい」「言い聞かせたい」自分がいた。

でも、タイセイが、3年生だったあの日の森の記憶を鮮明に覚えていると声をかけてくれ、感覚として残っているのならばこれほど嬉しいことはないなと思った。

9年生から1・2年生に軽やかにぽーんと飛び越えまざっちゃうモミやユキ、9年生になっても森での感覚が残っていると言ってくれたタイセイ、他にもこの記事に書ききれないくらいの贈りものをくれた9年生のみんな。あらためて、卒業おめでとう。たくさんの素敵な贈りものを本当にありがとう。

私もこの9年生たちと一緒に義務教育課程を卒業し、春からは幼稚園に入園…ではなく、幼稚園でたっぷり過ごすことになった。毎日森ですごす景色とそこでの感覚が、子どもたちの中に残るといいなあと思う。

風越の森のへなそうる探し・第二章のはじまり、はじまり。

投稿者根岸 加奈

投稿者根岸 加奈

人との出会いやつながりに支えられてきました。温度感があるものには、はかり知れないパワーがあると思います。多様な人びとや物事が混ざりあい、温度感にあふれた環境で遊び学べたらいいな。

詳しいプロフィールをみる