身体としてのことばを耕す、おはなしの世界〜スタッフと保護者でつくってきた歩み〜

2025年3月25日

おはなしってなあに?

昔々、焚き火や暖炉を囲んで、その地域に伝わるものがたりを語り継がれてきたものを、今では本に書かれたおはなしを頼りに、意図的に語り手が自分のもの(言葉)にして聞き手に語ることがあります。アメリカの図書館ではストーリーテリングとも言われ、20世紀の終わり頃から児童図書館員によって子どもたちにおはなしが語られてきました。

日本の図書館や文庫、学校や保育園などでは、子どもたちに「おはなし会」や「図書の時間」として、ものがたりが語られることがあります。風越学園では関心のあるスタッフが自然と集まり子どもたちと過ごしてきた、開校来の「おはなしの時間」の歩みについて語り合いました。

◯登場人物紹介に、個々とおはなしとの出会い

ちか(1,2年LGスタッフ)

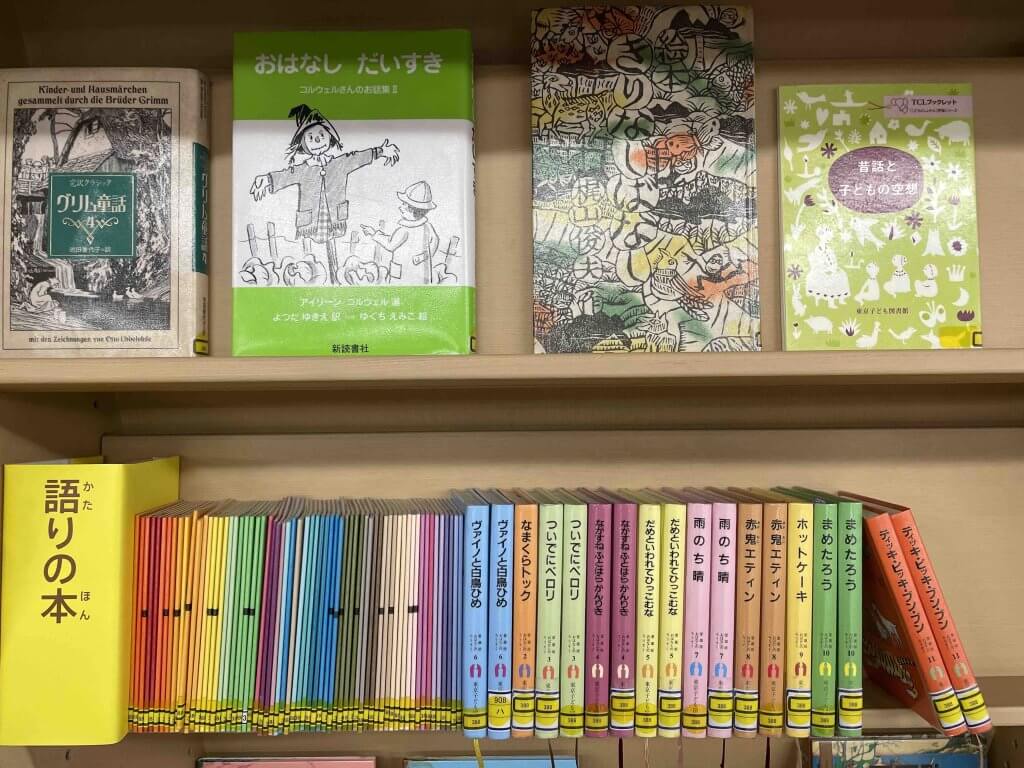

静岡にある子どもの本とおもちゃのお店・百町森で働いていた頃、そのお店の店長夫妻が「おはなし会」をやっていてその魅力に出会う。自分でもおはなしが語れるようになりたいと一念発起し2019年、軽井沢風越学園の設立準備中に東京子ども図書館でおはなし講座を受講。語れるおはなしはまだ2つ…。

みつこ(ライブラリースタッフ)

前任校の小学校で「図書の時間」にあった月に一度の「ストーリーテリング」の時間がおはなしとの出会い。毎月10以上のおはなしを聞いているうちに子どもと一緒におはなしの世界に引き込まれた。師匠のしばちゃんに「次はあなたの番よ」と誘われて始めた語りの世界の奥深さを探究中。

てんちゃん(保護者)

息子が通った幼稚園でおはなし(昔話などの素話)に出会い、とりことなる。

人生初のおはなしは、満点の星空の下あおむけに寝転がって聴いた「ラプンツェル」。

たくさんたくさん聴いて、やがて自分も語るようになって、はや11年目。こんなに長く続いているなんて自分でもびっくり。

風越学園でどんなふうに「おはなし」が始まっていったか

幼稚園でのおはなしの時間のはじまりは、私とみっちゃん二人で始めたんだよね。キッチンの和室で幼稚園の人たちに「興味がある人はどうぞ」ってしていたの。でも、私は語れるおはなしが少ないし、昔話絵本とか手遊び、わらべうた、言葉遊びなんかをちょっとプログラムっぽくして30分くらいでしていたと思う。何回か二人でした後に、みっちゃんから保護者にもおはなしを語る人がいるんだよーって聞いて、それでてんちゃんに声をかけて。

オンライン開校中、様々な活動がある中、森で一人で落語をやってみるチャレンジをてんちゃんがアップしていて、すごい人がいるんだなと思っていたら、おはなしを語る人だと知ったの。

それで、一緒に始める前に一度、放課後におはなしについてのおしゃべり会をしたんだよね。その時に、「あ、大事にしていることが一緒な気がする。」って思って、そこからてんちゃんにもおはなし話の時間を一緒につくってしてもらうことになったんだと思う。昔のことすぎて記憶があいまいだけど。

子どもの入学が決まって初めて風越学園に来た時、ライブラリーに「おはなしのろうそく」(東京子ども図書館が語りのために編纂している本のシリーズ)がずらっと並んでいるのを見て、本当に嬉しかったです。でもコロナとともに開校した2020年、なかなかおはなしに興味あるスタッフが誰なのか、どうやったら出会えるのか見当がつかず、一生懸命学校にいく用事をつくって、トイレ掃除や消毒に来たりしていたから、声をかけてもらったときすごく嬉しかったのを覚えています。

お互いに同じ方向の語りでよかったなと確認しながら、2020年12月4日に幼稚園の子どもたちに初めておはなしの時間を持つ。2021年度は「種まきの時間」(注:)で3年生以上の子どもたちにおはなしを届けたり、6月くらいからまた幼稚園でのおはなしが始まったり、2022年度は1,2年生や保護者に。2023年度は6月から27回もおはなしの機会があった!

身体で感じとるおはなしの世界とわらべうた

幼稚園とは別で1,2年生の土台の学びの時間にもわらべうたとおはなしの時間つくったんだよね。詩を読んだりもしたな。2020年度、当時2年生だったえっくんがグリム童話の「七羽のからす」(『おはなしのろうそく10』東京子ども図書館)を聞きながら、涙をポロポロとこぼしているのがすごく印象的だった。私も大好きなおはなしなんだけど、こんな風にまっすぐに感受性豊かにおはなしを聴くんだなーって思ったんだよね。去年、同じおはなしを幼稚園で語ってもらった時には、年長のマキノが終わった後「それって、本当のお話?」って聞きにきた。 マキノちゃんのその言葉は本当に私の宝物。マキノちゃん以外にも、その日は終わった後にばーっと散っていった子どもたちの中から何人かの子が戻ってきたかと思うと、「ひなどりの骨?」と確認しにきて(おはなしの中に大事なものとして出てくる)大人からは何もきいていないのに、子どもたちからあんなにおはなしのことを話してきたのは初めてだったかも。 ひなどりの骨の代わりに切り落とした小指の話を聴いて、みんな頭の中にその情景が思い浮かんだんだね。 6月から11月まで聴き続ける間に、子どもたちの中に小さいけれどいろんなものがきっと積み重なっていて。私はコントロールしていないし、そもそもそんなことできないけれど、環境とか参加者とかおはなしの持っている力がそろって、あの日・あの時にカチッとはまった感じがすごいした。毎回こんなことが起きるということはないし、右肩上がりの直線的に変化が見えることもない。でも子どもたちの内側で日々変化が起きているのは確実で、子ども本人ですら気づいていないのかもしれないけれど、その変化が外に現れるときは急にピューン!って出てくる。すばらしいなと思います。

ー2023年11月2日(水)おはなしの記録よりー

おはなし「七羽のからす」(16回目)

いつもの場所が日差しが眩しすぎたため、森の中のひらけたところで実施。木と落ち葉に囲まれて、とてもいい空気感、ときどき吹き抜ける風もよかった。

その環境とおはなしの内容、聴きにきてくれた子どもたちの状況(こころ・からだ)などなどがバッチリはまったのか、語りながら、私の手におえていない何だか予測不能な場の濃縮感。子どもたちの真剣なまなざし、いやすごかった。

途中、急に立ちあがり、どこかへ行ってしまうのかと思いきや、場所を変えてまた耳を傾ける子や、ずっと後ろ向きの子もいったけれど、今日のそれらは集中できていないのではない…目をまんまるにして、口もあんぐり開けてる子もいるし、ほんとにみんなそれぞれなんだけど、「聴いてる」というエネルギーがすごくて、子どもたちがどんどん私をおはなしの世界に連れていく。私が語っているんだけど、私も子どもたちと一緒に聴いていて、一緒にその世界に行っちゃう感じだった。語っている自分は、必死で地面に足を踏ん張って支えている感覚。すごい体験だった。

あと、おはなしとセットでわらべうたをやったのは、大正解だったと思う。 おはなしと一緒で、わらべうたも大人が伝承して伝えていかないと、今の子どもたちは出会えないし残っていかないと思っていて。わらべうたは本来は子どもの間で伝承していく遊びや文化なのだろうけどね。でも1度出会えれば、子どもはどんどん自分たちの遊びとして楽しんでいくんだよね。あと、わらべうたの音って、幼児にとって覚えやすくて歌いやすいんだよね。だから私の中ではおはなしの時間にセットでやりたいなと思ってた。 わらべうたをやると、子どもたちとの距離が近くなるから、そのあとにおはなしをすると聴いてくれるんだよね。3年生ぐらいの子でも、かごめかごめとかお寺のおしょうさんとか、すごく楽しそうだよ。

ストーリーテリング・マイプロのはじまり

今年からマイプロで、スタッフ発のマイプロを開くことになったんだよね。 そこで私も、自分がおはなしを勉強したり語ったりすることから遠ざかっちゃっていたから子どもと一緒だったらやれるんじゃないかと思って、「ストーリーテリング・マイプロ」を開いてみようって。 いろんな子が来てくれてよかったんだけど、それゆえに、ここは何をするところなのかがあいまいになってしまったという反省もあったよね。それから、内容や時間をある程度区切ったほうがいいかもとやってみたら、結構うまくいったね。 そうそう、この時に、てんちゃんがどうやっておはなしを覚えているかっていう秘密道具を紹介してくれたんだよ。「こうやって、あの本の台本作るんだよ」って、そう言った途端にその場にいたヒノキ(3年)とユイ(3年)が「やりたい、私も語りたい」って。すぐに反応があってびっくりしたよね。 マイプロの時間が終わる5分前くらいだったのに、急にやる気に火がついて、覚えたいおはなしをコピーし始めていたよね。 マイプロは毎回、誰が来るかわからない、起こることが毎回違うっていう緊張感も結構あったな。子どもたちが語るぞってなってから、毎回流れは違うんだけど、必ずおはなしのことを考えている子どもたちの姿はあったよね。私もその世界のイメージを一緒に味わいたいなと思って、ユイちゃんと「がちょうおくさんのおふろ」のおはなしを見ながら、「これから市場行って野菜を買って、その後料理するのかもしれない」ってユイちゃんが話して、私も、「がちょうおくさん寒い日だったのかな」とか、「やっぱり湯船に浸かりたいんだろうね」とおしゃべりして。たっぷりその周りにある景色を2人で共有するっていうのをしていたよ。 そうそう、すごく楽しそうに入り込んで読んでいたから止めたくなかったけど、他の子もね、語る順番を待っているような状況で。 それで、私はハルトの朗読を止めたんだよね。でも終わった後に止めちゃってよかったのかなって。でもその役は私かなって、てんちゃんに話したときに言ってくれたことばだったよね。 私は語りについてアドバイスをしたりおはなしのことを話し合うことはできるけど、子どもたちの人間関係とか、この子は今どういう状況とか、そういうのはやっぱりみっちゃんの方がわかってるから、みっちゃんの視点と私の視点を混ぜて、安心安全な場を作れるといいなと思ったんだよね。 私はそれがいいなと思って。ハルトにとっても、まっすぐその自分のおはなし、朗読について アドバイスくれる 大人がいる、いろんな大人が自分の周りにいるっていうことは、すごく価値があることだと思うから。だから、てんちゃんはおはなしの世界の人として、そこにいてほしいなって話したよね。

でも子どもが来るかわからないし、まして子どもが語りたいって言うかもわからないよねって、 てんちゃんとも話して、まずはてんちゃんがおはなしを用意してくれて、それを聞いて楽しむおはなし会からスタートしました。閉じた空間で開催したいということもあってホームベースでやってたから、いろんな子どもたちが入れ替わり立ち替わり来てくれたんだよね。

その裏でてんちゃんはマユちゃん(3年)とかに関わってくれてるから、マイプロの時間が終わった後に今日はどうだった?っていう話を毎回するようにしていたよね。

そのふりかえりで印象に残っているのが、「マイプロの場が安心安全な世界であってほしいなと思う」っていうてんちゃんのことば。その日は、ハルト(3年)が来てね、「織田信長の朗読を俺がしたい」って話し始めたんだけど、声がちっちゃかったりしておはなしが安定しない時間があったり、読むのに時間もかかったんだよね。

私があんまりおもんばかってなんかしようとすると、変になっちゃう。だからハルトにも、子どもだからってあんまり考えずに、みっちゃんが朗読を止めたあと、おはなしの仲間としてシンプルに朗読を聞いて思ったことを伝えてみた。

ストーリーテリングの深まり

それにしても、ちゃんと歩いてきたよね。なんか、こう、さまよったりしたことない。 本当に毎回子どもが飛び越えてくるじゃないけど、今日はどうかなと思って行くと、 ヒノキちゃんやゆいちゃんが、私やる!みたいな感じで語り出して…驚かされることがいっぱいだった。だから、子どもが行き先を持ってた感じはある。 1年生のころにおはなしに来た時の子どもたちの姿がもうそんな感じだった。そういう機会があるからやんなきゃいけないとかじゃなく。 そうだよね。そう思う。だから、心配とかはなかった。 1年生たちに朗読を聞いてもらったとき、ハルトがほんとにいい顔して笑ってた。あの日がアウトプットデーでした、私の中ではね。 そうなんだよ。ハルトと同じホームの子いるなって思っていたら、ハルトも「同じホームの子」ってちょこっと言ってて。 ホームの子たちが来てくれたのもすごく嬉しそうだったし、聞いていた子たちも、普段のハルトとはまた違う姿とか、ハルトが好きなもの、世界観を見れたっていうのが、彼にとっては意味のあったアウトプットだったんじゃないかなっていう気がする。いい顔してたよね。 輝いていました。ストーリーテリングマイプロは、毎回アウトプットデーって感じだね。思い描いた風景を話し合うとか、そういうのもアウトプットだし。 だから、実はみんなバラバラにチャレンジしてて。ハルトは朗読、マユちゃんは 「雨のち晴れ」の途中までって自分で決めていて。ユイは私と場面を転換させて2人で、 アオイちゃん(3年)は一人で黙々ととか。あんまりこうしろって言ったわけじゃないんだけど、自分たちでそれを決めてたなって思うから、そういう意味では、どこの山道登ったらいいんだろう、みたいなのは、自分でわかってるのかもしれないね。

私がさまよってても、みっちゃんか子どもの誰かが指をさして、 あっちに行ってみようっていう感じでやってきたイメージがある。

子どもたちの中で勘みたいなものがどんどん磨かれている。子どもたち、どっちに行こうっていうのを、あんまり理屈で考えていない感じがある。

勘っていうと違うのかもしれないけど、本能っていうか。自分の探究を進めるのにどっちに行ったらいいのか、これが正解だからこっちにいくというよりも、自分に合うような道を自然と選んでいる感じがするんだよね。それがすごいなと思って。だから失敗とかあんまり感じないよね。だって、そっちに行かなかったら失敗っていう世界じゃないから。

みんなそれぞれの自分の挑戦っていうか、こういうことをやりたいっていうことで、おはなしも自分で選んだしね。それもすごいよかったなと思う。子どもたちがストーリーテラーになるっていう初チャレンジという山道を歩んだ。つくられた山道じゃなくって、 子どもたちが自分たちで本当に歩いていったなと思って。

同じ関心で集まるコミュニティ

子どもたち同士は結構バチバチ言いあうよね。「人が語ってるときは聴いた方がいいと思う」とか(笑)。 ほんとに、このコミュニティいい感じでしたよね。 いい感じだった。あんなに小さい頃(年中)から一緒で、でも全然慣れ合ってる感じがなくて、お互い正直に言い合う関係。(1年生から入学したメンバーもいる) おはなしがちゃんとみんなの真ん中にあって、 この場をつくってるっていう、そういう仲間なんだなっていうのは、すごく感じたね。 最初私は子どもたちにアドバイスしたいことや気になることがあっても、それを求めるのは多すぎるかなって言わないことがあった。今思うと、とっても上から目線な遠慮だったわけだけど。アオイちゃんがさらっと、私が遠慮した言葉を言ったりする。言われた子も受け止めたり受け入れなかったり、周りの子もそのことについて話しあったり。そういう関係はとても誠実だった。何をするかしないかの前に、どう在るか、なのだと思った。

2024年の夏休みが明けてから、マイプロのメンバーにも変化があった。新しくチホ(3年)とレイ(3年)がやってきた。チホはおはなしを聞いているうちに、「私はおはなしのためのお話しが書きたい」と心が動き、「作家の時間」に書いたお話を耳から聞いてもわかるように書き換えていった。

レイは、なんと言ったらいいかな、この場所(おはなしをしているホームベース)が、この仲間が居心地がいいのかもしれない。よく見て、感じて、朗らかにいる、この時間にレイの中にはいろんな栄養が少しずつ溜まって、変化して、レイが豊かになっていく。

みんなが同じじゃないことは風越では自然なこと。

おはなしのこれから

継続は力なりで、ここまでのわらべうたとおはなしの時間を地道にコツコツこれからも継続したい。子どもたちの中に積み重なっていくのもあるし、新しい子たちは毎年入ってくるからおはなしに出会う、楽しむ機会をちゃんと場として残していきたい。基本をずっとやり続けることが大事って思ってる。 私は高学年や中学生にもおはなしを届けられたらいいなと思っています。長さや内容的に大きい人向けというおはなしもたくさんあるし、幼い人たちが喜ぶようなおはなしでも、聴き手が変わると思いもよらない何かが起こることもある。シンプルにおはなしの世界の面白さ・美しさを感じてみてほしい。 大きい人のところにお話に行ってもいいなって思うね。 おはなしの時間をやったからといって、何かこう、子どもたちの何かに現れるわけでもない感じがあったりするでしょ。 何かに現れるっていうのは、あんまりないかもしれないね。 それで私自身、ちょっとモヤモヤしたり、自信なくなった時に、みっちゃんが「土台の学び」の中で、おはなしをもっと子どもたちに伝えたいと考えているという話を聞いて。 今の1年生も「土台の学び」の時間におはなしをしているよ。 おはなしが土台の学びって言われて、すごいしっくりきて。生まれて間もないその人間と、わらべうたで手を握りあって汗かいたり、なんかそういうのに近いっていうか。おはなしも、 私が声出すと、触ってないけど、音がその人たちに伝わって、肌で感じるっていうか、黙読するのと違う、私が声を通してその子に誠実な何かを流れ込ませるような、 そういう感じもあるなって思う。なんかこれを言っちゃうと、おいおいって感じかもしんないけど、私がおはなしを語るとき、実は子どもたちのためにっていう感じはあまりなくて、その世界に一番一緒に行ける人が子どもであり、一番いい聞き手が子どもだったということなのよね。だからそれを「土台の学び」に位置づけてもらえるととっても嬉しい。 てんちゃんがおはなしの時間の初めに言ってくれるように、いい目と耳と心とっていうのが本当に全部だなと思って。おはなしの世界を、自分の耳と頭とで想像して味わう。

私はおはなしは大人が手渡す世界だと思っているので、それをしっかりと語れる人が続けられるといいなって。だから、私ももう少し語れるおはなしを増やしたい(笑)。だけど、おはなし好きの子が増えて、今度は自分で語りたいってなる。大きい人が幼稚園の子たちに語れるようになったら、もうそれが一番いい形の継続かも。

そんな中で、もしかしたら、おはなしの中に散りばめられた人間の知恵や不思議を感じたり、語りの奥深さを感じたり、さまざまな探究につながっていくこともあったりするかもしれないな、と思ったりします。マイプロもね、中学生とか、もし来たらまた面白かったんだけどね。

同時に、やっぱりてんちゃんという語り手に対して、おはなしを受け取ろうとする。他者の話を受け取るとか、聞くとか、心で聴くとかっていうことにも繋がるだろうなって思うし。何よりもね、文字や活字に出会うよりも前に、人と人の間で、自分の世界を作ることを味わえる、そういう世界観を豊かに持てるって、すごく土台の学びだなって私は思うんだよね。

マイプロの時間にてんちゃんのおはなしを聞いて、その後、自分の心に一番残った場面を絵に描いてみたことがあるんだよね。すると、同じおはなしを聴いていても、みんな違う絵を描くわけ。登場人物の「がちょう奥さん」ってどんな人なんだろう、普段はどんなことをドジしちゃってるんだろうとか、そういうことを豊かに想像できることは、人と人とが関わっていくリアルなコミュニティーの中でも 大事だなと思ったんだよね。だから、おはなしは土台であり、 人間の土壌づくりだな、みたいな感覚を、私は持ってる。

投稿者大作 光子

投稿者大作 光子

本は親子をつなぎ,友だち同士をつなぎ,自分自身をエンパワーしてくれる。ライブラリーでは,せんせいと子どもたちがどんな風につながっていくのだろう?自由な読書と学びと連動したメディアの活用の可能性を探り続けてきた,動ける(からだを動かすことがすき)司書教諭です。

詳しいプロフィールをみる