「わたし」と「わたしたち」を行き来する

2025年1月15日

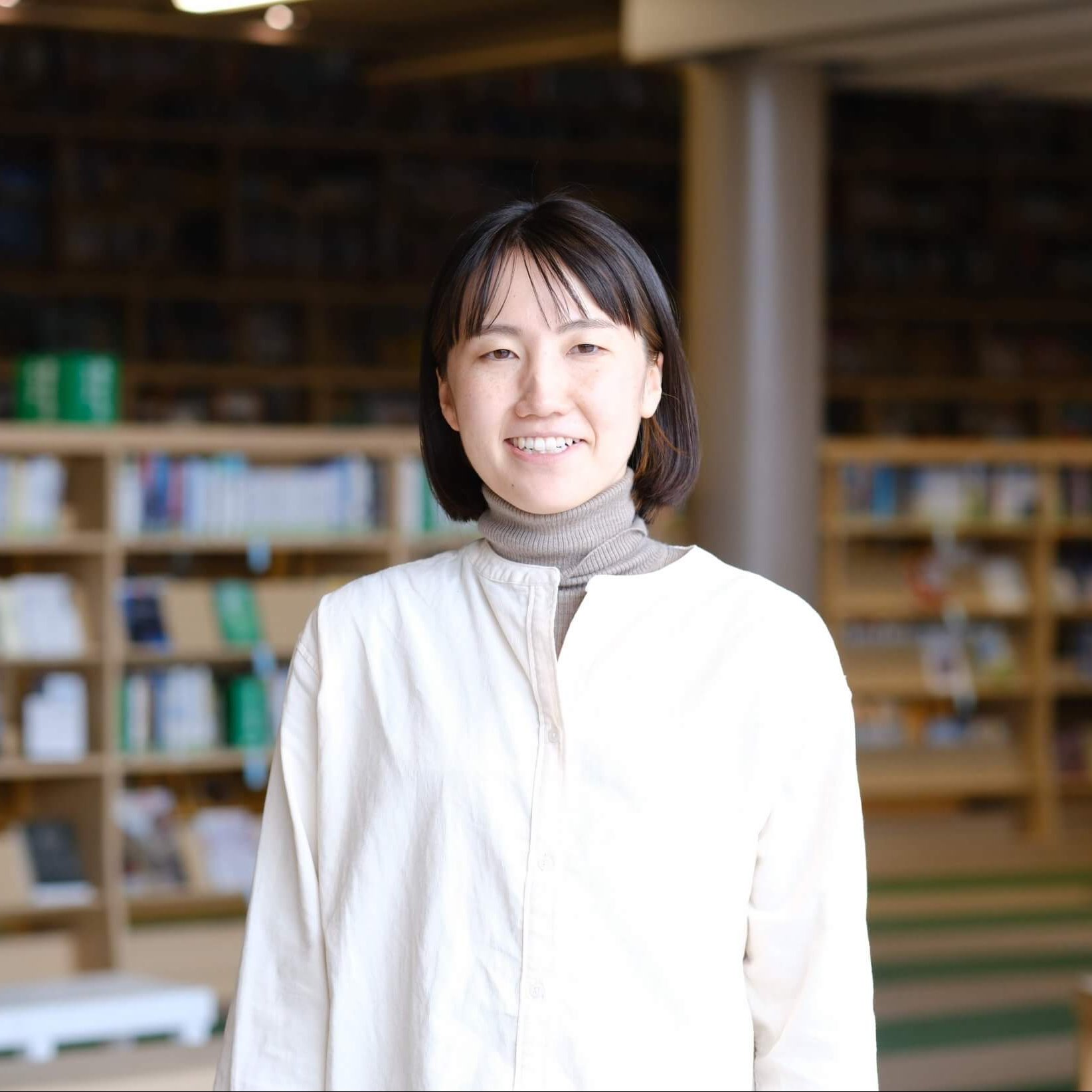

1枚の写真を、まず紹介したい。何をしている場面か、わかるだろうか。

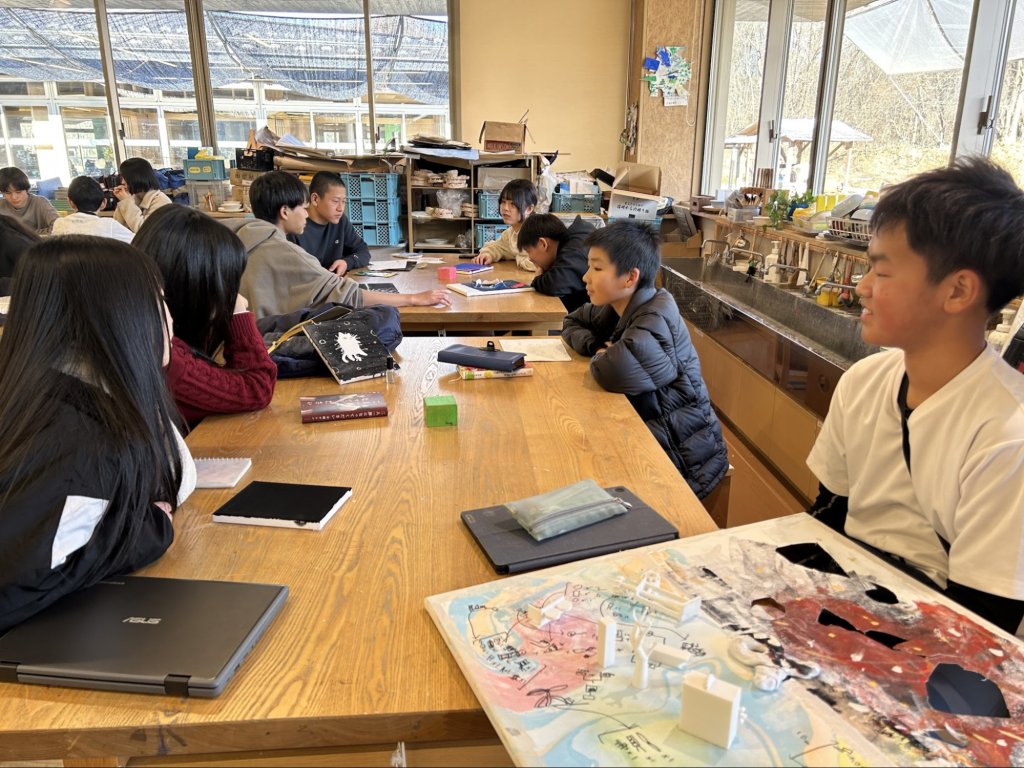

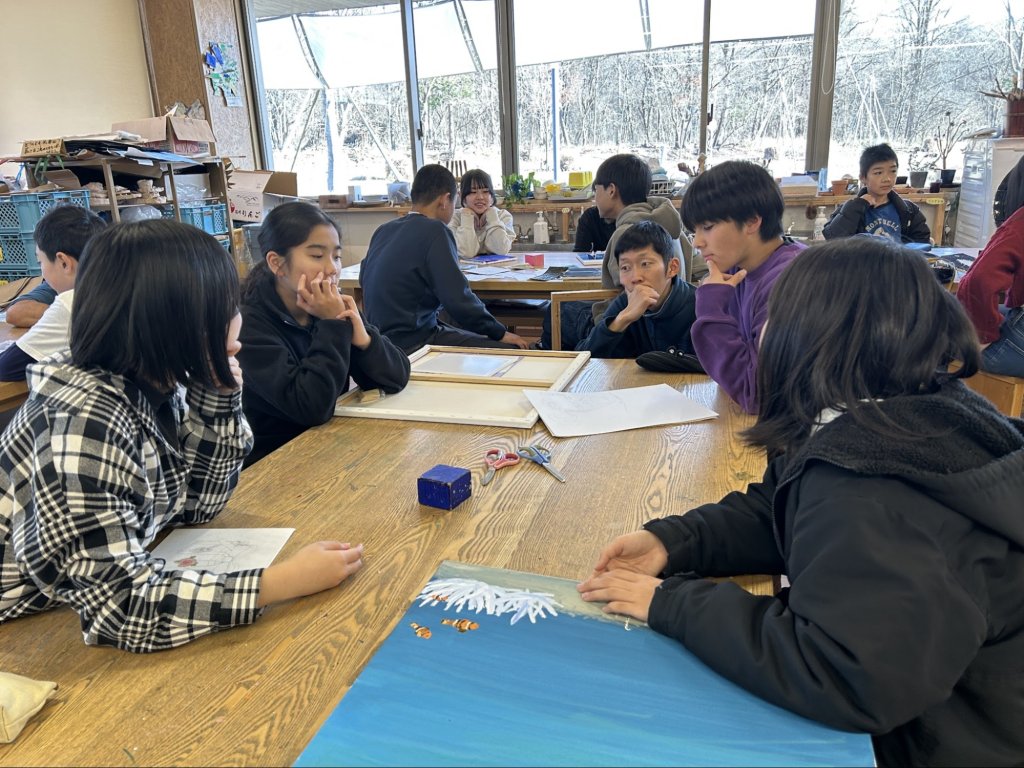

私の左隣に座っていたある子どもがみんなに何かを話している。それに仲間たちが耳を傾けている。風越学園の午後の時間に行われるテーマプロジェクト。7・8年生Aグループと行ったテーマプロジェクト「色と形で広げる世界」はテーマプロジェクトの最後の15分、毎日こうして円になり、お互いの声を聴き合うことを続けてきた。この時間が「わたし」と「わたしたち」をつなぐきっかけになったと、今、振り返っている。

テーマプロジェクト「色と形で広げる世界」とは・・・

このプロジェクトは、材料や方法、色や形などをもとに、想像する世界を絵や空間に表すことをねらいとしている。前半は表現を楽しむ活動をいくつか行い、中盤には軽井沢町内にある2つの美術館を訪れ、様々な表現方法に出会う場面を設けた。後半は、子どもたちそれぞれが主題とコンセプトを決め、作品制作を行った。アウトプットデイでは自分の作品だけでなく、友達の作品を見に来てくださった方に紹介することに全員がチャレンジした。

緩んでいく、引っ張られていく

テーマプロジェクトの前半は、表現を楽しむ時間。子どもたちがこれまで出会ってこなかったような表現方法を扱って、7・8年生の身体の中に眠る「表現って楽しい、面白い」という感覚とそれぞれの子どもたちが出会い直せるような時間になればいいなと思っていた。

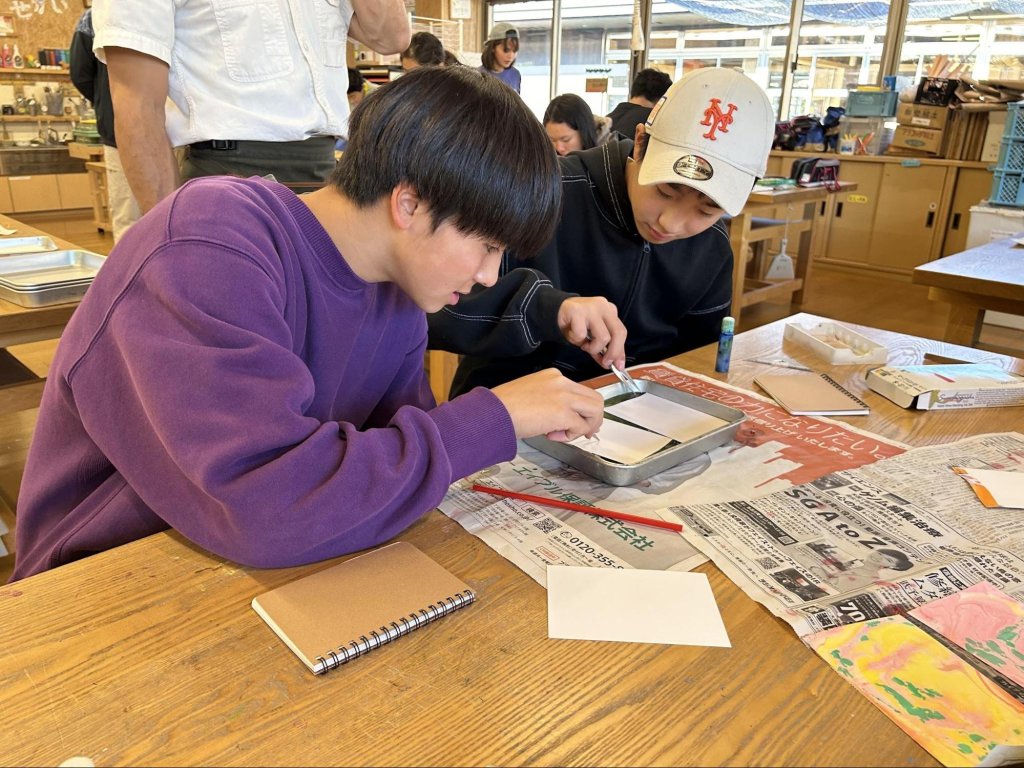

ロープにぶらさがりながら絵の具で描く「アクションペインティング」に始まり、お気に入りを描く「マイ・フェイバリット」、色と形で伝えたいことを表現する「伝えよう 色・形・文字」、予測不可能な作品が仕上がる「モダンテクニック」など、いくつかの表現方法を楽しみながら、テーマ開始時に力が入っているように見えた子どもたちの身体も随分緩み、回を重ねるごとに表現するハードルが下がってきたように見えた。

ロープの動きは予測できない!(アクションペインティング)

好きなものをどんな方法で描く?(マイ・フェイバリット)

どんな色・形・文字だと伝えたいことが伝わるかな?(伝えよう 色・形・文字)

どんな作品ができるかな?ひっくり返して、さあどうだ!(モダンテクニックの1つ、マーブリング)

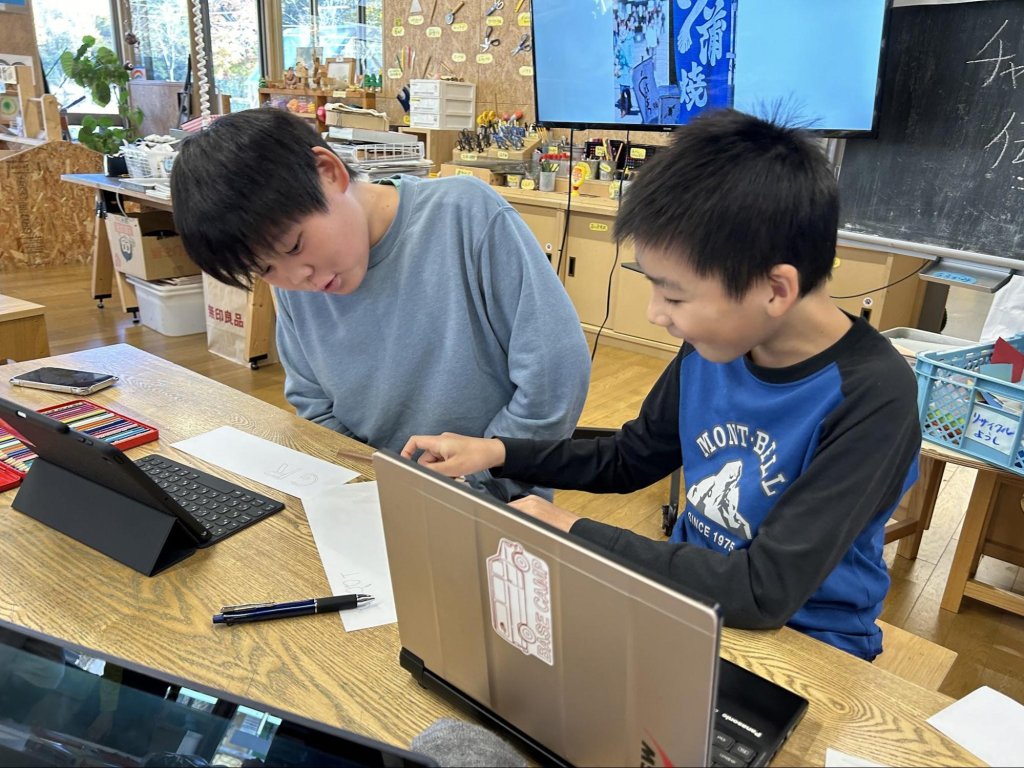

毎日子どもたちの様子を見ていると、一人で作品に没頭していく人や、近くに座った仲間の存在に引っ張られるように作品づくりに入っていく人など、色んな状態の子どもたちが同じ部屋にいることがわかる。その状態はいつも同じってわけでもなくて、その日の気分とか、その日誰と近くの席に座るか(席は毎回くじ引き)で流動的に変わるものに見えた。

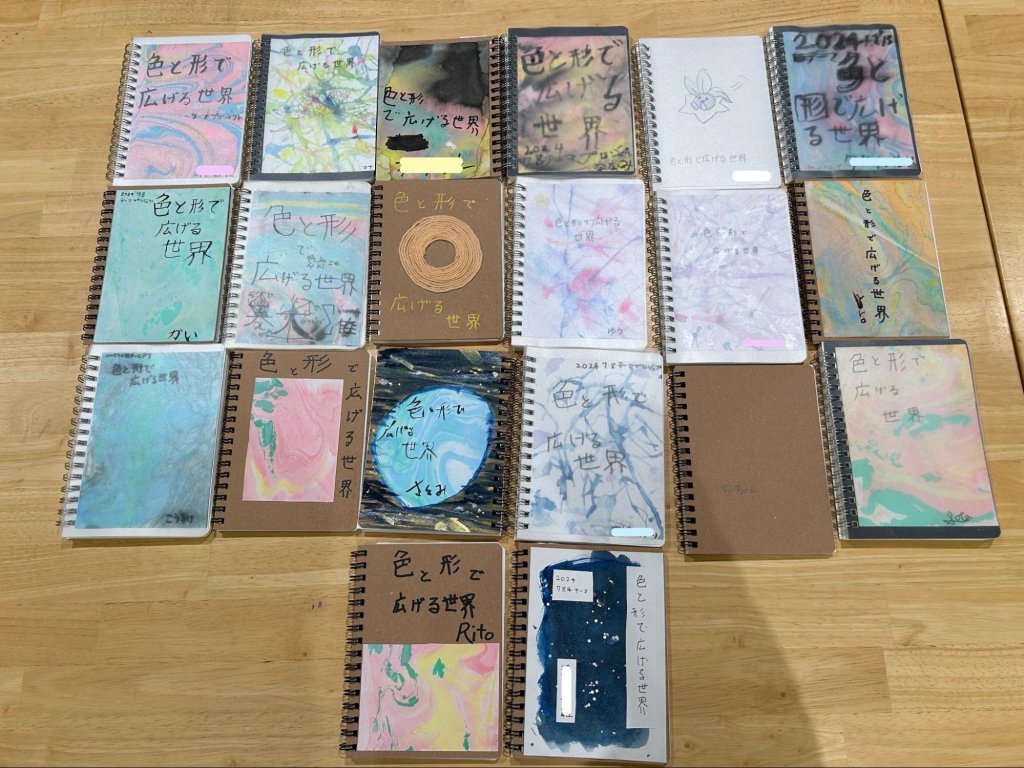

前半の「モダンテクニック」の活動でつくった作品を表紙にし、できあがったテーマノートは圧巻だった。

自分のつくったノートに自然と愛着が湧いていて、自信ありげに提出する様子からは「友達のものも素敵だけど、自分のものも良い」という感覚が7・8年生に広がっている感じがした。同時に、7・8年生とそのもう一歩先に行ってみたいという気持ちも芽生えた。自分の作品を良さを感じているからこそ、友達の作品に関心を向け、リスペクトし合えるような関係性までいってみたい。その関係性がまた自分自身に跳ね返ってきて、自分の表現を見つめることができたり、表現がさらに加速していくようなところまで。

そんなことを思いながら、突如生まれた時間

前半の表現を楽しむ時間が終わると、後半の作品制作を見越して、子どもたちに主題とコンセプトについてのインストラクションを行った。

後半の作品制作は個人で行う。前半の活動もそれぞれに作品をつくっていたことに変わりはないが、全員に同じテーマ・同じ表現方法が手渡され、限られた中で何を描くのか・どのように描くのかを自分で選んでいく時間だった。後半は何を描くのかも、どのように描くのかもすべて自分で決める。自由度は上がるが、自分で決める部分が多くなるので、子どもたち一人ひとりをどう支えるかがこのテーマプロジェクトのキーになると踏んでいた。

案の定、主題とコンセプトが「これだ!」とすぐに決まる人もいれば、「う〜ん」と頭を悩ませる人もいた。じっくり考えることが苦手な人はちょっとフラフラしてみたり。子どもたちは主題とコンセプトを決めることに向き合えているのか、少し不安になる時間が続いた。

その日の授業の終わり方は特に決めていなかったので、テーマプロジェクトが終わる30分前に共同実践者であるこぐまさんに「全員で円になって、どんな主題とコンセプトを考えたかをみんなでシェアするのはどうですか?」と提案した。今振り返ると、私には子どもたちがバラバラしているように見えていて(もちろん主題とコンセプトを一人で決めるのだから仕方がない部分もある)、一人で考えることを苦しく感じる子どもが場から離れていく危機感を感じていたのかもしれない。

その気になりは、第1タームのテーマプロジェクトで個人の探究を支えきれなかったなという反省からきている。それはスタッフである私が個々の探究を支えられなかったという反省でもあるし、7・8年生のコミュニティの力で個を支える仕掛けに課題があったなという反省でもある。だから、第3タームのテーマプロジェクトの設計をこぐまさんと進める中で、作品制作をグループではなく「個人」とした時から、個を支えるコミュニティをどうやってつくるかに関心があったし、そこにもう一回チャレンジしたいなと思っていた。第1タームの悔しさとともに、もう一回丁寧につくってみたいという前向きな気持ちでもある。作品制作は個人での活動になるが、決して一人でつくっているわけではない感じ。一人なんだけど一人ではなくて、仲間の存在で個の活動がより充実していくような感じを漠然とイメージしていた。

だからこそ、お互いの今の状況を聴き合うことで、「そういう考えもあるのか」と刺激をもらったり、他者に伝えることで自分の中で整理ができたり、子どもたちが子どもたち同士の声で今の自分を振り返られるといいなと思った。

円ができると、子どもたちに「今考えている主題とコンセプトをみんなで共有してみよう。決まっていない人は今の状況を教えてくれるのでもいいよ。」と投げかけた。必要な時間だなという確信はあったが、子どもたちがどう受け取って、どんな時間になるかは想像がつかない部分もあった。

始めてみると、子どもたちはよく喋った。主題を自分の好きなものにする人もいれば、抽象的な言葉(「しあわせ」「めんどくさい」など)にする人もいた。さらに、コンセプトまではっきり言語化した人たちもいた。8年生のアカリは「(主題は)クリスマスで、1年に一度しかない大切な日であることを(コンセプトとして)表現したい」、7年生のアカリは「主題は海の生き物、生き物たちの自由さを表現したい」、サナは「主題は22時。私は毎日22時半に寝るんだけど、22時はまだ寝るまでに時間があって好きなことが何でもできる時間。何でもできるよということを伝えたい。」サトミは「主題は奥、地球の小ささを表現したい。」など、「なるほど」と聞いていて唸るような主題とコンセプトを共有する人たちの存在に、子どもたちの意識がちょっと変わったように感じた。

その場の判断だったが、予想以上に良い時間だったと授業終わりにスタッフで振り返った。活動の時間を長く取ろうと思えば、同じテーブルに座った4〜5人のグループで振り返った方がいい。でもこの時は「みんなの声をみんなで聞く」というのが大事なように感じた。そして、直感的にこの時間が個人で取り組む作品制作(わたし)を「わたしたち」で支えるために大事な時間になっていくと感じた。この時点で、この時間の価値をすべて言葉にできていたわけではないが、この日からこの振り返りの形は毎日行われることになった。

毎日15時からの時間が、「わたし」を支える

後半の作品制作が始まると、15時に片付けを終わらせて、全員で円になって振り返る時間を重ねた。作品制作が進むと、この全員での振り返りの時間が巡り巡って、個人制作に取り組む個と個をつなげるきっかけになっているなと感じられる場面が見られるようになってきた。

その日、くじ引きで同じテーブルについたアカリとコウスケ。主題に悩むコウスケの相談に乗りながら、自分の作品制作を黙々と進めるアカリ。どんなやりとりが二人の間で行われたかは不明だが、最後の振り返りの時間にコウスケは「キツネを描いてみようかなと思う」とみんなに伝えていた。きっとアカリとのやりとりがきっかけにあったんじゃないかと想像した。

ソウタは前回までアクションペインティングに取り組んでいたが、キャンバスで作品制作をすることに変更したようだ。「真っ黒く塗られたキャンバスを見てほしい」と呼ばれて近づくと、ソウタが「ちょっと緑と藍色を入れたんだよ。『深みを出したいんだよね〜』とチイチイコに言ったら、『色を混ぜてみるといいよ』と言われてさ。」と教えてくれた。写真では分かりづらいが、確かに真っ黒な色の中に深緑のような色が見えてきた。ソウタはその色をとても気に入っているようで、最後の振り返りでも色合いについて熱く語っていた。

さらに、次の日もソウタの作品制作は続く。この日は昨日作っておいた下地の上に白の絵の具で花火を表現するようだ。ソウタは打ち上げ花火をイメージしていて筆を動かしていたようだが、反対側に座っていたチイチイコに「こっちから見ると、線香花火に見えるよ」と言われてハッとしていた。

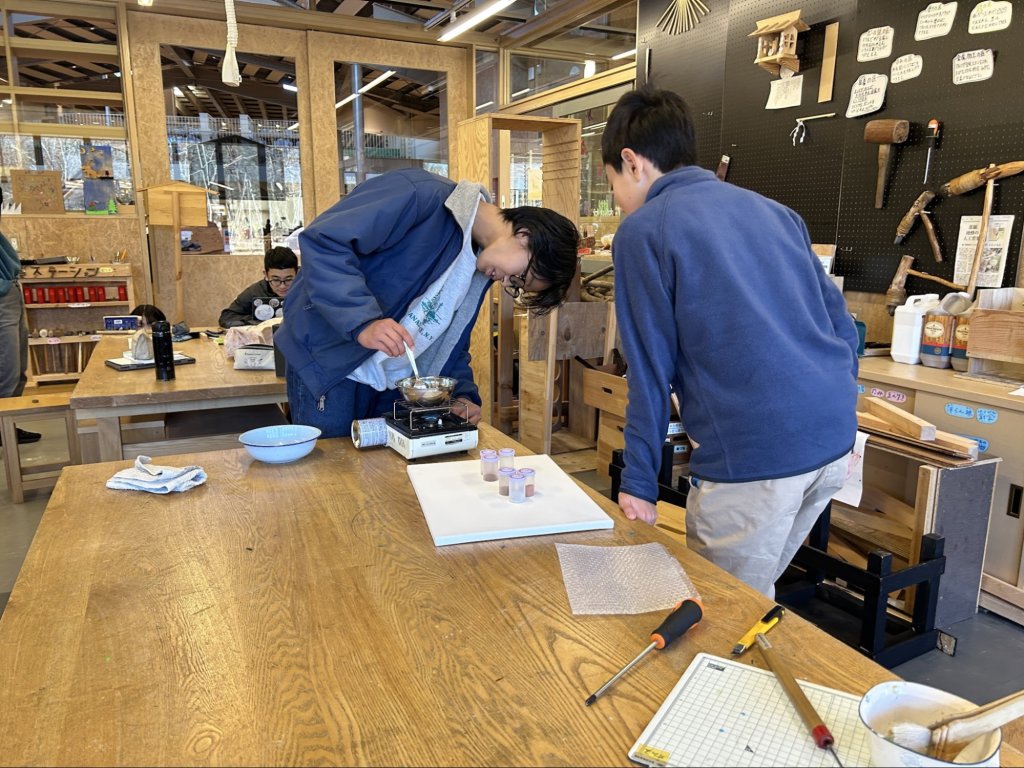

石を砕き、岩絵具づくりから取り組んでいたカンタは、膠(にかわ)を入れて絵の具を作り、いよいよ画用紙に作品を描き始めた。しかし、ここでトラブル発生。膠を入れて作っている絵の具がどんどん焦げていく。どうするかな?と思って見ていたら、「ユロに聞いてみよう」と隣の部屋で制作をしていたユロに相談をしていた。岩絵具に唯一チャレンジしていた二人なので、こういうピンチなところで繋がれるのがいいなと思った。

アカリは最大サイズのキャンバスに「海の生き物」を描き始める。緊張した感じはなく、イメージしていたものを早速キャンバスに表現しているようだった。その日の振り返りで、アカリはキャンバスに塗った青のグラデーションを披露した。「お〜」とか「綺麗!」という声があがった。一人で進めている作品制作なんだけど、一人じゃないような感じが23人の中に生まれている感じがした。

作品制作もあと数回で終わりを迎えるタイミングで、授業の最初にお互いの作品にフィードバックをしあう時間をとった。フィードバックといっても、「良いなあと思う色と形」を伝えたり、「ここがこう見える」「こうしてみるのはどう?」と意見を伝え合う時間とした。実は、作品制作を始めた頃に同じような時間をとったのだが、その時はお互いの作品に対して関心を寄せ合えているという感じではなかったのだ。作品制作が始まったばかりで作品がまだ手元になかったという状況も影響しているかもしれないが、日々の振り返りを重ねることで、お互いがそれぞれの作品に関心を寄せ合い、真剣に友達の作品に対してフィードバックをしている感じがした。

リトは「Passion(情熱)」を主題としていたが、その情熱・力強さの表現方法に迷っていた。フィードバックの時に同じ机に座っていた人たちから情熱を表現するためのアイデアをいくつかもらったようで、その日の作品制作で早速試していた。制作の途中で「どんな感じ?」と声をかけると、「いい感じ!」と作品に納得している様子が見られた。

「わたしたち」でどうするか、考える

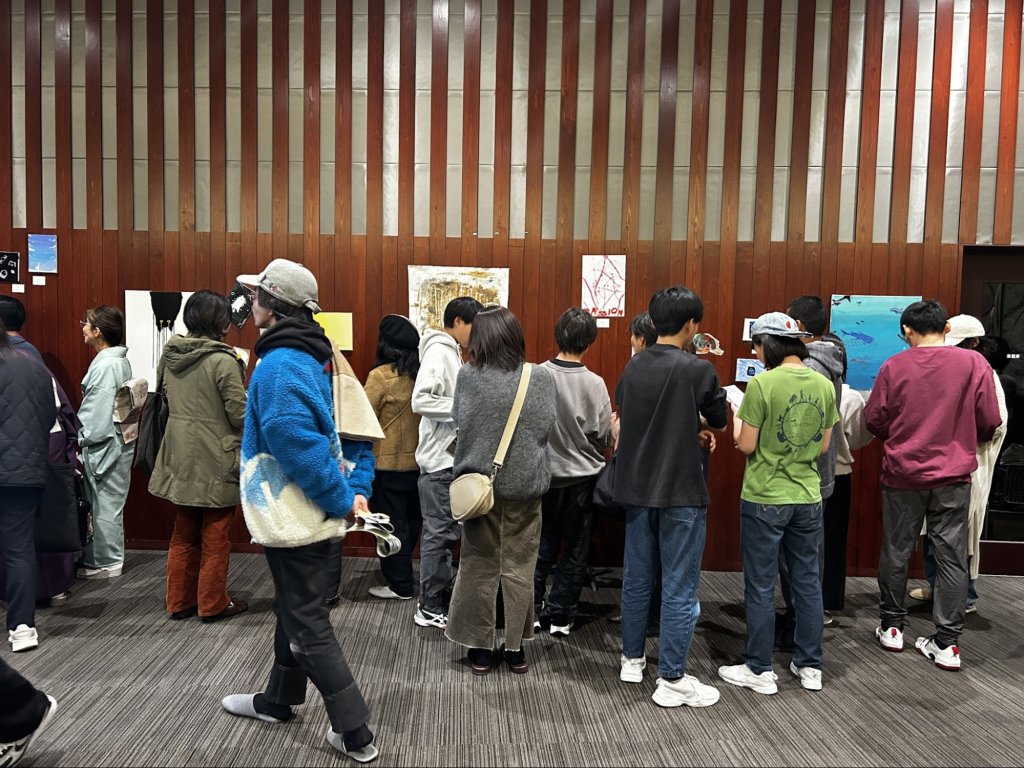

そんなテーマプロジェクトを経て、いよいよ12月のアウトプットデイが近づいてきた。アウトプットデイでは制作した作品を校舎全体に飾り、そのギャラリートークを子どもたちがお客さんをアテンドしながら行うことを予定していた。よくある発表の形は、それぞれの作品の前に制作者の子どもたちが立ち、見に来てくれたお客さんに対して主題やコンセプト、制作のプロセスを自分の言葉で語るというものだ。しかし今回は、自分の作品だけでなく友達の作品についても解説しながら、来てくれたお客さんと共にさらに作品を味わっていくような、見ている人との一体感が生まれるアウトプットデイを目指した。

そうして準備を進めてきたアウトプットデイの前日、カイとソウタが私とこぐまさんに声をかけてくれた。

カイ「ギャラリートーク、必要ないんじゃないかな?本来の美術館ってさ、もっと静かに自分のペースで見れるじゃん。今の方法だと、お客さんはどんどん作品を見ることしかできなくて、ゆっくり見られないんじゃないかな?」

タイミングを別にして、ソウタ。

ソウタ「ギャラリートーク、やめない?意味あるのかな?」

2人から言葉をかけてもらった時、私たちスタッフの意図がまだ伝わりきっていないんだなと振り返った。同時に、感じたことを率直に教えてくれた2人の言葉がありがたいなという気持ちも湧いてきて、「みんなで考えるチャンスだな」と感じた。こぐまさんと相談し、帰りのつどいでみんなで話してみようということになった。

スタートは私が切り出す。カイとソウタに意見をもらって、みんなで話し合って決めたいという思いを伝えた。その後、まずはカイとソウタにリハーサルで感じた違和感を語ってもらった。続いて、設計者のスタッフもこの形での発表にした願いを語った。

「本来の美術館はカイやソウタが言うように、もっと静かで自分のペースで作品を見ることができる。作品の制作者がいる時も、自分が作った作品の前に立って、自分の作品について語る。そんなスタイルが世の中にある美術館だよね。でも、今回のテーマプロジェクトでは、自分の作品に関心を寄せてもらったり、誰かの作品に関心を寄せたり、そういう繋がりの中で一人ひとりの作品制作が充実していくことを目指したんだ。だから、最後も一人ひとりの言葉で友達の作品を語ることにチャレンジしたい。」

頷きながら聞いてくれる人がたくさんいて、安心しながら子どもたちに言葉を伝えることができた。両者の意見を全体に共有したところで、どうするといいかを投げかけ、他の人の声を待った。最初に声をあげたのはマナだった。

マナ「確かに今日のギャラリートークは難しかった。ゆっくり作品を見たい人も入れば、どんどん次の作品を見たい人もいて、どう進めたらいいか迷ったかなあ。」それに続くように、何人かの人が声をあげた。決め手になったのは、アカリのこんな提案だった。

アカリ「自由に見たい人は自由に見てもらって、話を聞きたい人はギャラリートークに参加してもらうのがいいんじゃない?」

アカリの言葉を受けて、動きを整理しながら全員で本番の動きを確認した。A案「ギャラリートークをやめる」でもなく、B案「ギャラリートークを続ける」でもなく、C案「ギャラリートークと自由に見れるシステムにする」に全員の話し合いで着地できた。その話し合いの雰囲気は、毎日行ってきた振り返りの時間とよく似ていた。あの時間があったからこそ、生まれたものだったなあと思う。

アウトプットデイ本番。昨日の話し合いがあったからか、子どもたちの動きはスムーズだった。テーマノートにメモした仲間の主題・コンセプトを伝えるだけでなく、自分の言葉で友達の作品について語り始める7・8年生の後ろ姿が頼もしかった。

リトはユロの作品を前に、「絵の具も筆も紙も自然にできているもので作った。描いてみたら、真ん中に道があるように見えてきて、ビルみたいなものが出来上がった。」と伝えていた。近くで聞いていて、自分の作品のことを語っているようだった。タイガはカナトの作品を前にしながら、「わざとネジで止めているんだよ」と細かい説明を加えていた。サラも同じくカナトの作品について、「すごいなと思ったのが、キャンバスの裏にサポート台を巻きつけているところ。」と、自分自身の感想も交えながら語っていた。

これまでのテーマプロジェクトの中で子どもたちの中に溜まってきた言葉が主題・コンセプトを超えて、溢れ出している瞬間だった。

子どもたちの声から考える

アウトプットデイを終えた翌日、テーマプロジェクトをとじる最後の時間。いつものように円になり、テーマプロジェクト全体の振り返りを子どもたちと行った。その振り返りの中で子どもたちが「毎日15時からの振り返りの時間」について語った言葉がある。最後に、その子どもたちの言葉から、この時間にどんな意味があったのかを考えてみたい。

- みんなで描くだけだったら、スタッフしか何やっているか分からない。こうやって毎日ちゃんと話せたから、みんなが何やっているかとか、ギャラリートークをやっている時もみんなの作品について説明しやすかった。最後の振り返りでみんながどんなことをやっているかをいっぱい知って、それが自分の作品に活きていたなと思う。

- 描いている時にだんだん発見されていく面白さ。これがこう見えてきたとか、岩絵具が発見されたりとか、自分の中で増えていく感じが楽しかった。全体で振り返ったりとか、結構時間がある時に(みんなの作品を)見て回ったり、それぞれが違う作品を作っていたというのが面白かった。

- 一人一人がどんな制作途中とか、どんな気持ちで作っているのかを知れたから面白かった。

- 描いている時に魚とか配置で迷っていたんだけど、色んな人が自分の作品を見てアドバイスをくれて、「見てくれているんだな」という気持ちがしてやりやすかった。

- 円になってみんなで振り返る時間はすごく良かった。本番、みんなの作品について語れるかなと思ったけど、結構語れた。話している時も、この配置迷っていたなとか、この色迷っていたなとかみんなの作品のプロセスが浮かんできて話せた。

毎日15時からの全員で円になって行う振り返りの時間を通して、子どもたちの中に生まれたものは何だったのだろう。

1つは、自分への関心がある安心感。ある子どもが「『見てくれているんだな』という気持ちがした」と振り返りで語っていたが、自分が今どんな状況かを共有することで、誰かが自分の今の状況を知ってくれている、誰かが自分に関心を寄せてくれているという感覚を得たのではないだろうか。

そしてもう一つは、他者がいるから自分がつくられていくという感覚ではないかと考えている。他者は知らない自分を教えてくれる。他者は気づいていなかった世界に気づかせてくれる。ある子どもが「最後の振り返りでみんながどんなことやっているかをいっぱい知って、それが自分の作品に活きていたな」と語った。普段の子どもたちの様子を見ていても、困った時は友達を頼り、アイデアが生まれれば気軽に共有する姿が後半になるにつれて、よく見られるようになった。この感覚がテーマプロジェクトを終えた後も子どもたちの中に残り、自分の思いを大切にしつつ、他者と関わりながらつくることを気軽にしていける人であれるといいなと思う。

いつもの作品制作の様子。一人だけど、一人じゃない空気感が漂っている。

アウトプットデイ本番、子どもたちがテーマノートにメモしていた言葉を超えて、自分の中から仲間の作品について語る言葉がほとばしる感じを見ていると、自分の中に他者の存在・考えがいつの間にか入り込み、それを受け入れ、自分の言葉にしてまた外に出していたように思う。「話している時も(中略)みんなの作品のプロセスが浮かんできて話せた」というある子どもの振り返りの中の「浮かんで」という言葉からは、それが自然にされていたことも見えてくる。そこには「誰かが言っていた」という他人事の言葉ではなくて、「私はこう思う」「私はこう見えた」という私の言葉で他者のことを語るあたたかな関心の寄せ合いが生まれていた。それは、全員で毎日声を聴き続けたからこそ、生まれたもののように感じている。

個で行う作品制作にたっぷり時間をとれば、最後になって「間に合わないかも〜」という慌ただしさは無かったのかもしれない。それでも制作を15時になると切り上げて、毎日みんなでみんなの声を聴きあった。遠回りで、非効率かもしれないけれど、この時間が一人ひとりの作品制作を支えてくれていたんじゃないかと思う。限られた作品制作の時間を、日々の慌ただしく過ぎる時間に重ねて考えると、意識しないと関心を寄せぬまま通り過ぎてしまう誰かの起こしたコトが自分の近くには沢山あることに気づく。もちろん全てに関心を寄せることはできないのだけれど、ふと立ち止まって言葉を交わし、7・8年生とつくったあの毎日の振り返りのようなあたたかい感覚を持ち合わせながら、「わたし」と「わたしたち」を行き来し続けたい。