スタッフの学びを支える仕組みと環境

「学校がよりよくなっていく」ことは、「実践がよりよくなっていく」ことと真っ直ぐにつながっています。そのためには、大人が学び続けること。学園の「大切にしたいこと」の中ではこう書いています。

ひとつだけはっきりと言えることは、大人も学び続ける存在でありたいということです。 学校づくりはずっと続いていくプロセスです。常に「本当にこれでいいのかな」と前提を問い直し、変態し続けること。そのための手間を惜しまないこと。なにより学ぶことや変わることをおもしろがっていること。

理想の学校のかたちがどこかにあるわけではない。それは理想の社会がどこにもないのと同じです。よりよくしたいという意志を持ち、よりよいコミュニティ、よりよい学校のかたちを探究しながら、手を動かし続けること。お互いに敬意を持ちながらともにつくり続けること。そんなことを続けているのが、軽井沢風越学園です。

その道のりは決して楽ではありませんし、簡単でもありません。だからこそ私たちは学び続け変わり続けることを喜びとして手元においておきたい。学校づくりはつくづく冒険だなと思います。

ですから軽井沢風越学園では、スタッフの学びを学校運営の核のひとつに置いています。学び続けるには機会と仕組みが必要。風越ではこんな仕組みがあります。

スイゴゴと研修日

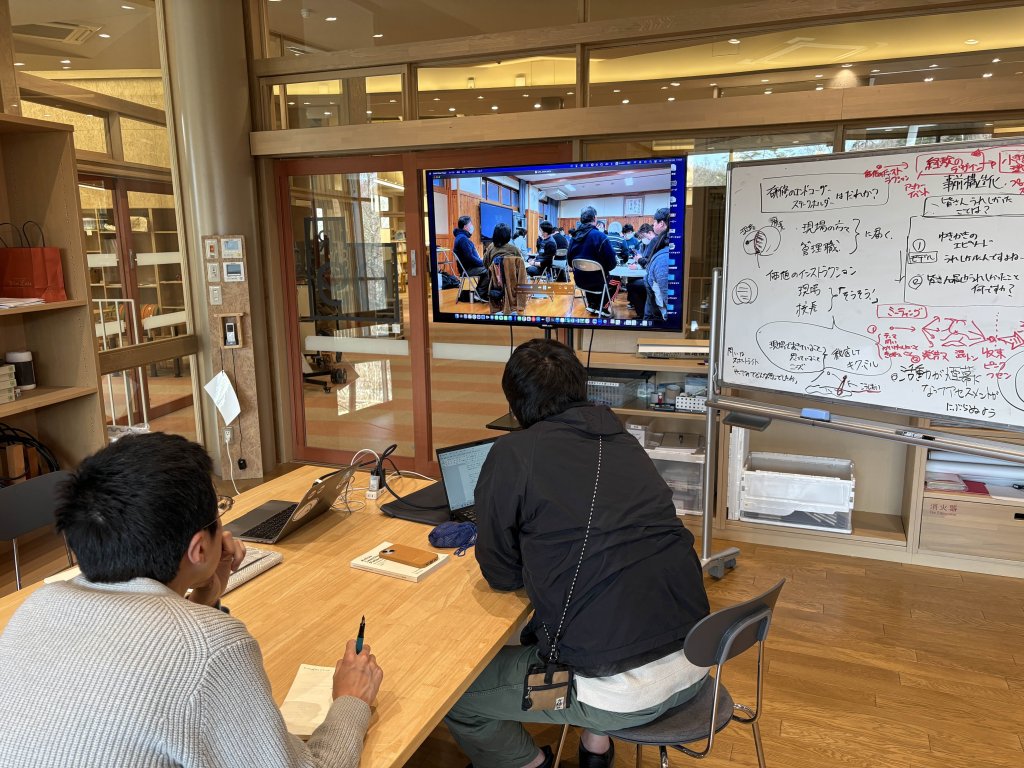

毎週水曜日、子どもたちは昼食後下校して、13時半以降はスタッフの時間です。毎週90分間、幼稚園から義務教育学校のスタッフが集まって研修をしています。水曜の午後なので通称「スイゴゴ」。また月に1回は、子どもたちはお休みで、スタッフは学校で終日研修やミーティングができる「研修日」を設けています。毎週、スタッフのニーズや学園として大切なことをタイムリーに研修を続けています。

この仕組みは、私(岩瀬)の公立学校での(苦い)経験に基づいています。

2校で研究主任を務めましたが、最低限の必要な研修時間すら確保できません。教員は潜在的ニーズとして、目の前のあの子の幸せのために、成長欲求を持っている人たちだと確信しています。しかしそのための時間と機会が日常で取れない。日常の忙しさに追われ、学ぶ機会がなく、徐々にすり減っていきます。

ですから日常的に学び続けられる仕組みを構築すること。風越をつくるときにこだわったところです。

開校6年目になり「スイゴゴ」は質的に変わってきています。

多くの校内研修は研究主任が企画・設計・実践していきます。僕が研究主任のときもそうでしたし、孤独な戦いです。風越は紆余曲折を経て、今年度は「みんなが研修担当」の様相です。年間のコーディネーター(年間を大きく設計する担当)が一人いて、実際に毎週研修を企画・実践するのは各ブランチ(いわゆる校務分掌)のスタッフです。

たとえばテーマプロジェクトの設計やチューニングの研修はテーマプロジェクトブランチが担当。マイプロジェクトの研修も、ホーム(異年齢のコミュニティ)の研修も、カリキュラムの研修も、保護者コミュニティを考える研修も、それぞれが担当します。つまり毎週研修を設計・実践する人が違うということです。この5年間、スイゴゴでさまざまな研修やWSを経験した積み重ねの上に、自分たちで自分たちの研修を設計ー実践するフェーズへと変化してきています。毎週研修の機会があり、月に1回は終日学ぶことができる。これは手前味噌ながらすごいことだと考えています。

けんさん制度

風越にはスタッフ一人ひとりの学び(研鑽)をサポートするための「けんさん費(年3万円)」があります。けんさん費は研修会に参加したり、視察に行ったり、講師を呼んだり、書籍を買ったりと、何かしらのかたちで仕事に活きることであれば基本的に使用用途は一人ひとりの自由に委ねられています。

軽井沢風越ラーニングセンター

組織内組織として、大人の学びを支える「軽井沢風越ラーニングセンター」があります。

研修プログラムを開発してスタッフ研修に生かしたり、日々の実践のサポートを行ったり、学びを深めたいスタッフの研究や学会発表などのサポート(実践研究)、研修会やワークショップの様な「実践を開く」(実践ラボ)場づくりのサポートなども行ったりしています。また自治体連携のハブとなって公立学校と繋がりながら、ともに学び続け、変わり続けることを大切にしています。

スクールベースの強みを生かした理論と実践を往還した大人の学びの可能性を追求するラーニングセンターが組織内にあることで、スタッフ一人ひとりの学びの充実やチャレンジに貢献しています。詳しくはラーニングセンターのページをご覧ください。

その他にも日常的に学び合い、高めあう関係をつくることを大切にするための機会として、日々の授業では「共同設計・共同実践・共同リフレクション」を大切にしています。ほとんどの授業を複数のスタッフで担当して、一緒に授業を考え、共に実践し、一緒に振り返ったりフィードバックしあったりします。研究授業を日々の中に埋め込む、という感じでしょうか。お互いの実践から学び合うことが日常になること。日々「大人も学び続ける」姿は、きっと子どもたちのモデルになっていると確信しています。

このように風越は大人が学び続けることを仕組みとして支えているのです。

自身の専門性を磨き続けながら、同時に越境して一緒に新たなものをつくりたい。

「子どもこそがつくり手」を真ん中におきながら、磨き合う関係性の質を高めていきたい。

そう考えています。