風越幼稚園で働くということ vol.1イベントレポート

2025年11月21日

「風越で働くということ」をテーマに、オンラインイベントを2回にわたって開催しました。

vol.1のテーマは「働く場としての森と学校」。

軽井沢風越幼稚園の研究テーマ「森◯わたし」の伴走者として、2年間にわたって関わってくださっている 小西貴士さんをゲストにお迎えしました。

毎年夏、幼稚園スタッフは小西さんのフィールドである「ぐうたら村」を訪れます。森の中をたっぷり探険しながら、自分の身体に起きていることに耳を澄ませ、子どもたちの経験を想像する時間を過ごしています。

今回は、そんな「身体を通して子どもを感じる」という営みを起点に、子どもと共にある保育者の身体性、そして義務教育学校と12年のつながりを大切にする場で働くことの可能性について語り合いました。

小西さんと遠藤の語りの一部を、かぜのーとでもお届けします。

スピーカー:

小西貴士(こにしたかし)さん

森の案内人(インタープリター)であり写真家。2000年より八ヶ岳南麓のキープ自然学校を舞台に、環境教育およびESDの実践に取り組む。2012年より教育学者・汐見稔幸氏らと共に、持続可能な社会と保育を結ぶ学びの場「ぐうたら村」を主宰。著書に『SDGs時代の保育実践アイディア帳』など多数。

遠藤綾(えんどうあや)

軽井沢風越幼稚園 園長。2005年より九州大学USI子どもプロジェクトで子どもの居場所づくりの研究に携わりながら、子どもに関わる人のインタビューサイト「こどものカタチ」を運営。NPO法人「SOS子どもの村JAPAN」で家族と暮らせない子どものための仕事に取り組んだ後、企業主導型保育所の立ち上げ・運営に携わる。2021年より現職。

風越幼稚園の特徴は?

遠藤:

風越幼稚園の研究テーマ「森◯わたし」の伴走者として、2年間にわたってゴリさん(小西)には関わってもらっていますが、ゴリさんから見て、風越幼稚園の特徴として感じることはありますか?

小西さん:

皆さんが書かれた保育のエピソードを読み合わせさせてもらう中でいつも感じるのは、そこにあがってくるエピソードやそこで話される内容が、最初にゴールを決めて書かれたものではないし、 今日こんなことがあってよかったといった感想でもないということ。

たとえば、子どもたちが風と会話するようなエピソードを書いたスタッフがいたときに、「こんな場面があったんだけれど、それってどういうことだろう?」というように、その出来事のプロセス自体をみんなで丁寧に話していました。

そういうところに、風越の人たちは“本当に大切にしたいこと”をちゃんと大切にしているんだなと感じています。

遠藤:

保育者の関わりについても、 スタッフでやり取りを重ねながら、「私たちが大切にしていることってなんだろう」ということを今年言葉にしました。

保育者もまた、身体感覚を大切にしながら子どもと関わります。

子どもの身体に心を傾けながら、その子に起きていることを想像し、その柔らかさや複雑さの中に共にあることを大事にしています。

葛藤の場面では、言葉にならない思いを支えたり、自ら踏み出す一歩をそっと待ったり、その子の心の行方を見つめながら隣にいます。

そして、未知のものや偶然の出会いに溢れている森の中で、森の命と子どもの世界をつなぎ、生まれてくる物事の豊かさや面白さを分かち合う人でありたい。

私たち保育者は、子どもたち一人ひとりの育ちに向けられた眼差しを日々共有し、学び合いながら変容し続けていきたいと願っています。

子どもたちの中にある柔らかさや複雑さ、森の中にある柔らかさや複雑さ――本当に、その中に“共にある”ということを大切にしているなぁと感じています。

毎日保育後に、「こんなことがあったんだよ」「あんなこともあったよね」とおしゃべりする時間を設けているんですけど、みんなが子どもたちのことをワクワクしながら語っている中にはわからない中にいる者同士として語れているからこそ生まれていることなのかもしれません。

小西さん:

スタッフが、いつもちゃんと“目の前の子どもの姿から考えよう”としているよね。

12年のつながりを大切にする場で働くことの可能性

小西さん:

風越を見させてもらっていて感じるのは、子どもたちだけでなく、スタッフのみなさんもとても“民主的”だということ。

いつも「ああでもない、こうでもない」と言いながら、話し合いを重ねている。そんな印象を持っています。

保育者が、目の前の子どもと重なったり、時には少し距離をとったりしながら、その子のことを本当に理解しようとしているとき――そのときの“身体に合う言葉”を、僕ら(保育者)はいつも探しているような気がします。

でも、子どもたちとの暮らしの中では、その言葉はいつも変わっていく。少し前につけた言葉ですら、もう古く感じられて、次の出来事が起きると「今度はこっちの言葉の方がしっくりくる」なんてことも起きてくる。

でも風越の場合は、12年という長いつながりがあるから、焦らなくていいという特徴があるように感じています。5歳までの間にしっかり育てなきゃと頑張らなくてもいいし、言葉がまだ不自由でもいいというか、大人も「ゆっくり たっぷり じっくり」――そんな安心感のある場だなと。

遠藤:

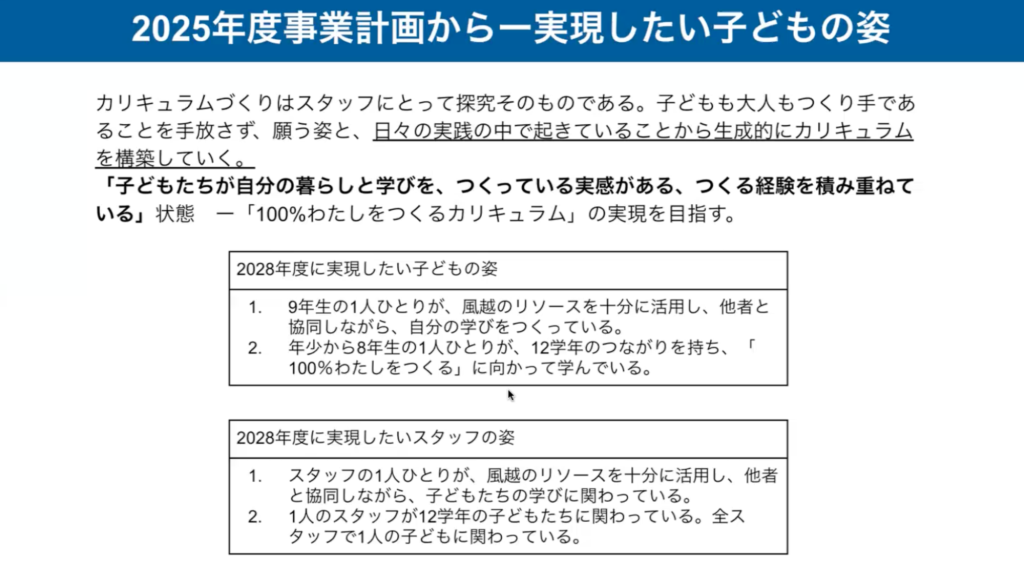

事業計画を改めて見ていたら、「実現したい子どもの姿」という言葉があって、これは幼稚園だけでなく義務教育学校でも共通して掲げていて、そこには「100パーセントわたしをつくるカリキュラムの実現を目指す」とあります。つまり、子どもたちが“自分の暮らしと学びをつくっている実感”を持ち、その経験を積み重ねていくこと。それを幼児期から中学校卒業まで、12年間ずっと続けていくイメージなんです。

そして、スタッフもその成長を共に支えている。一人のスタッフが12学年すべての子どもたちに関わり、全スタッフで一人の子どもに関わる。壮大ではあるけれど、幼児期だけで完結しない、長い時間の中でつながっていく“育ちの姿”を私たちは目指しているんだと、ゴリさんの話を聞きながら、改めて思いました。

小西さん:

外から見ている僕の率直な印象としては、それは夢物語じゃないと思うんだよね。

風越の面白いところの一つは、まずドカーンと3歳から15歳までの場を一気につくっちゃったことだと思うんです。もちろん、3歳を見ているスタッフと15歳を見ているスタッフとでは見えている景色が全然違うと思うけれど、風越の中では、義務教育課程のスタッフと幼稚園のスタッフが「どういう言葉を使ったら分かり合えるだろう?」と、いつも言葉を探している。互いを否定し合わずに、「どうつながれるか」を探し続けているじゃないですか。なんとかしてそこを学びのワクワクでつないでいこうとしてるのが、僕はやっぱり実践としてすごく面白いと思うし、大きな可能性を感じるんです。

幼稚園も義務教育課程も、「私たちだけの言葉」をつくろうとしているのではなく、「ちゃんと分かり合える言葉」を探している。「学校を変えたい」と思っても、なかなか形にできない時代に、ここではひとつの形が生まれている。それは本当にすごいことだと思う。みなさんを見ていると、僕らは学校というものを諦めなくていいのかもしれないと思えます。

……そういえば、風越で12年を過ごすことになる初めての学年の子どもたちは、あと何年で卒業するんだっけ?

遠藤:

年少から風越幼稚園に入園した子どもたちがいま3年生なので、あと6年ですね。

小西さん:

その間ずっと一人の子の育ちについて話し続けられるって、すごいことだよね。そこに入れるなんて、絶対面白い。

遠藤:

そうなんです。「12年のつながり」と言ってますが、まだ12年を迎えていないからこそ、いろんなところにつくる余白がたくさんあって。これから、もっともっと面白くなっていくと思います。

風越幼稚園で働くことに興味のある方は、こちらをご覧ください。

https://kazakoshi.ed.jp/news/recruit/36273/