おはなしを生きる子どもたち(奥野 千夏)

2025年3月25日

みっちゃんとてんちゃんと開校初年度から続けている「おはなしの時間」について、3人でおしゃべりをしながら記事にまとめました。そのときに、「おはなし」を一つの軸として子どもたちの姿が線でつながって見えてきました。

幼稚園で「おはなしの時間」をてんちゃんと続けてきたこと。絵本やおはなしが好きで物語からごっこ遊びを楽しむ幼稚園時代の子どもたちの姿。その人たちが小学生になって作家の時間に自分でお話をつくるようになっていく様子。そのすべてがつながって見えたのです。そばで見せてもらったそのつながりを、私の目線からですが一緒にのぞいてもらえたらうれしいです。

これは、「身体としてのことばを耕す、おはなしの世界〜スタッフと保護者でつくってきた歩み〜」のスピンオフ記事なので、先にそちらを読んでもらえるとよりわかりやすいかもしれません。

これからあげるエピソードは今の1年生の人たちが幼稚園の年少から今に至るまでのことです。

【年少 描きながらあそび、おはなしになっていく】

ハロウィンが近かった週明けの朝のつどいで、お買い物に行ったスーパーにはおばけが沢山いたんだという話をした人がいて、

キキ「きーちゃんはおばけはきらいなんだよ。」

カズト「おばけにもかわいいおばけややさしいおばけがいるんだよ。」

という話から、じゃあ自分が好きなおばけを描いてみようということになり、黒い紙と絵の具を用意してお絵描きが始まりました。

最初はおばけを描いている人たちも、絵の具と筆の運びからそれがどんどんお話になっていきました。

ブンジ「これ、どろぼうね。どろぼうのあしあと。」と筆で点々を描きながら黒模造紙の上を縦横無尽に歩き回る。

コトホ「ここの四角いところがどうろだよ。どろぼうがこことおっていくでしょ。」

キキ「これ、はしごね!このピンクのはしごね!」

はじめにこういうものを描こうとかではなく、筆の運びでできた形や動きに意味をつけたりしていくうちに、お話になっていき、その世界観を共有しながら描いている中で遊んでいました。

【年長 オオカミと七ひきの子ヤギごっこ】

ある日、グラウンドで遊んでいると当時の1、2年生が作った木組みの家を見つけて、3匹のこぶたごっこが始まります。こぶたの草の家、木の家、レンガの家のイメージからこのごっこ遊びが始まりました。何度かオオカミと子ヤギたちの「おかあさんはそんなこえじゃない!」「足を見せて」などの定番のやりとりがあり、気がつくと『3匹のこぶた』から『オオカミと七ひきの子ヤギ』にお話が変わっていました。(まぁ、よくあることですが。)

オオカミが寝ている間にお腹から出てきた子ヤギたちが石を拾ってきて、その石をオオカミのお腹に置いて詰めるふりをしていました。オオカミ役が起きて井戸(折り畳み椅子を入れているコンテナケースを井戸に見立てて)に頭を突っ込むと子ヤギ役の子たちがその周りを踊りまわります。

お母さんヤギは「今夜はオオカミのバーベキューよ。」なんてセリフも。

彼らが一番親しんできたのは福音館の『オオカミと7ひきのこやぎ』ですが、井戸の周りを回ったりする姿を見ていても、本当にあのお話のイメージが彼らの中にしっかりとあるのだなと観客をしながら感心させられました。

【年長 おばけやしきごっこ】

おばけや妖怪が好きなジュタロウの影響を受けて、年中の時にも楽しんだおばけやしきごっこ。年長になってもまたやりたい!と始まりました。

ドラキュラになって、手作りの段ボール棺桶に入る人、雪女やコウモリになる人もいました。

そして、帰りのつどいの前に森の入り口でお化け屋敷をして年少さんや保護者を呼び込んで脅かしたりしていました。

この日は風の強い日で、なんとコウモリの羽が風に舞い上がりあれよあれよと森の入り口の木のてっぺんに引っかかってしまったのです。

最初は木に登って取ろうと試みる人もいましたが、登れる高さではありません。

すると、コウモリの羽が引っかかっている木に向け「風来いダンス」が始まりました。このダンスは年長の人たちの間で風が必要な場面で踊られてきました。

「風だけじゃとれないよ。竜巻をおこさないと!」という一人の声で「風来いダンス」をしながら円になりグルグル回り出す人たち。

コウモリの羽が取れて風に舞い上がり木のてっぺんにひっかかることも、それを取るために「風来いダンス」や竜巻を起こす渦をつくる様子も絵本の一コマのようでした。

彼らの日常はおはなしの世界と地続きなのだなと感じた出来事でした。

強い風が吹くと、大人の私なんかはいやだなーとか、風止まないかなーと思ってしまうのですが、彼らにとって風は、いやだとかいいとかそんな対象じゃないんだろうなと思うことがよくあります。田んぼ仕事でお米の籾(もみ)すりをして、機械ではなく風の力で唐箕(とうみ)をしたときや、焚き火の火つけで空気を送りたい時などにこの「風来いダンス」がよく歌って踊られてきました。そんな姿を見ていると、風も森の生き物たちと同じように共に暮らしている存在なのだろうなと感じることがよくありました。

【1年生 ミニ本づくりから作家の時間へ】

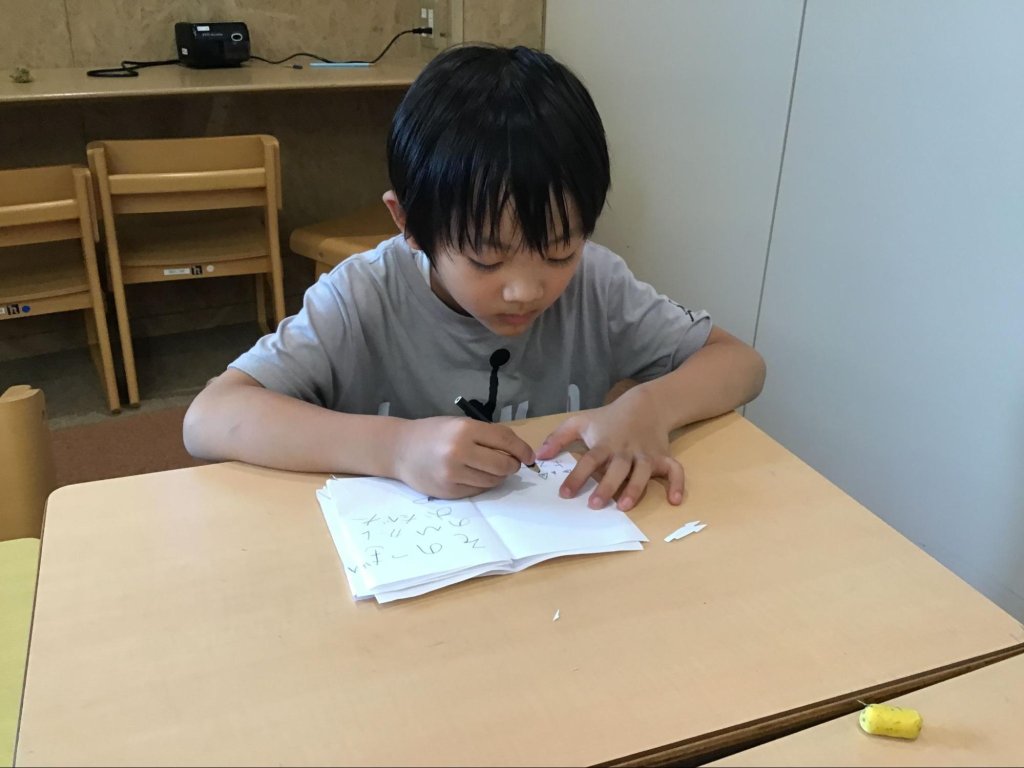

そんな彼らが今年度小学1年生となり、ひらがなを学んだあと2学期から作家の時間が始まりました。幼稚園のころからおはなしをつくるのが好きだった人も、表現することに苦手意識があった人も、それぞれがミニ本をつくるということを楽しんでいる姿が印象的でした。描きたいものがあると、表現したくなる。そういうものがたくさん貯まっていき、外に出てくるタイミングはそれぞれ。この4年間を共に過ごしてきたからこそ、その子のそのタイミングを「あぁ、今だったんだな。」と見られることもうれしいことの一つでした。

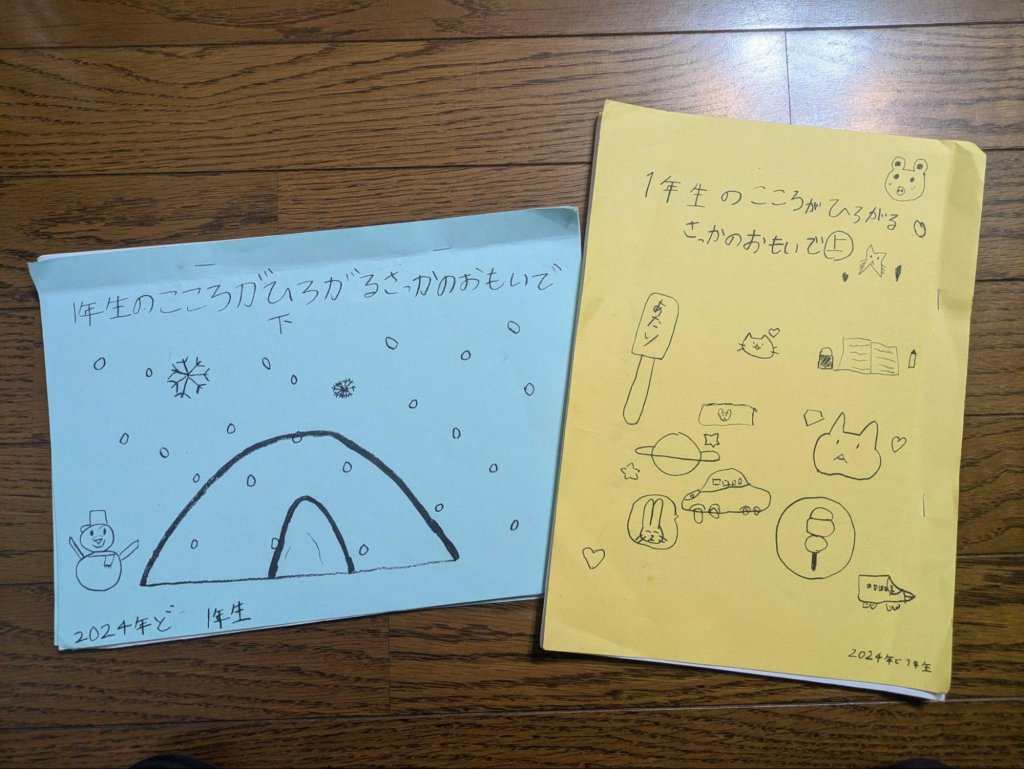

そして、1年生の年末に作家の時間で書いた作品集の初めての出版がありました。1年生の初めての作品とは思えない大作がたくさんあり、上下巻の2部構成となりました。それぞれのおはなしが本当におもしろくて、壮大なファンタジーもの、感動もの、そのまま絵本になりそうなもの、どの作品もその人らしさがにじみ出ていて読み応えがありました。一つずつ紹介したいぐらいですが、ぜひ風越にお越しの際はライブラリーで作品集を探して手に取ってみて欲しいです。

この豊かなおはなしをつむぐ姿を見ていると、彼らの中に「サンタクロースの部屋」がしっかりあるのだなと思わずにはいられません。『サンタクロースの部屋』(こぐま社)とは東京子ども図書館の館長をされていたこともある故松岡享子さんの著書の言葉で、私のバイブルでもあります。

「心の中に、ひとたびサンタクロースを住まわせた子は、心の中にサンタクロースを収容する空間をつくりあげている。サンタクロースその人は、いつかその子の心の外へ出ていってしまうだろう。だが、サンタクロースが占めていた心の空間は、その子の中に残る。この空間がある限り、人は成長に従って、サンタクロースに代わる新しい住人を、ここに迎えいれることができる。」

この子たちの姿を年少から4年間そばで見ていて思うことは、風越の大切にしている「つくる」には、この「サンタクロースの部屋」やおはなしをつむぐ想像力が必要なのではないかということです。表現したいもの、描きたいもの、書きたいもの、つくりたいものがあるということは、この「サンタクロースの部屋」で想像の世界を味わうこととつながっているのではないでしょうか。大人のそれを超えていく想像力でつくる世界、彼らがこれからどんな世界を作っていくのか、それを見ることがとても楽しみです。

書き手:奥野 千夏(2026年1月退職)