土台の学びをまざってつくるのは誰か

2025年8月20日

「まざる」ことへの抵抗とジレンマ

「まざる」ことを大切にしている風越学園。入職した頃の僕は「まざる」ことを大切にするのはいいんだけど、何でもかんでも「まざる」のは乱暴だろうという気持ちがあった。土台の学びは教科ごとの学びだから、学年でまざることにすごく抵抗感があった。特に数学は内容と順序が学年ごとにはっきりしているから、学年でまざったとてそのよさはあまりないだろうと思っていたし、同じ内容を同時に扱うからこそ学びが深まるよさも知っていたがゆえに、それを手放すのはもったいないなという感じがあった。

そんなことを風越学園に入職してからずっと思っていたが、昨年度になって学年でわかれて授業をやる限界も感じてきた。学年のコミュニティに入りづらい子どもたちや、当該学年の内容にたどり着かない子どもたちがすごく気になってきたからである。同一のコンテンツをおくからこそ深まる学びもあれば、同一のコンテンツをおいてしまうとそれに乗っかりきれない子どもたちもいるというジレンマを強く感じるようになってきた。

ジレンマを抱えたままチャレンジを続けるよりは、いっそのこと来年度は学年をまざって土台の学びをつくってみると新しい可能性が見えてくるのかなという気持ちになっていた。

子どもたちの声を聞きながらも、エイヤってやる。

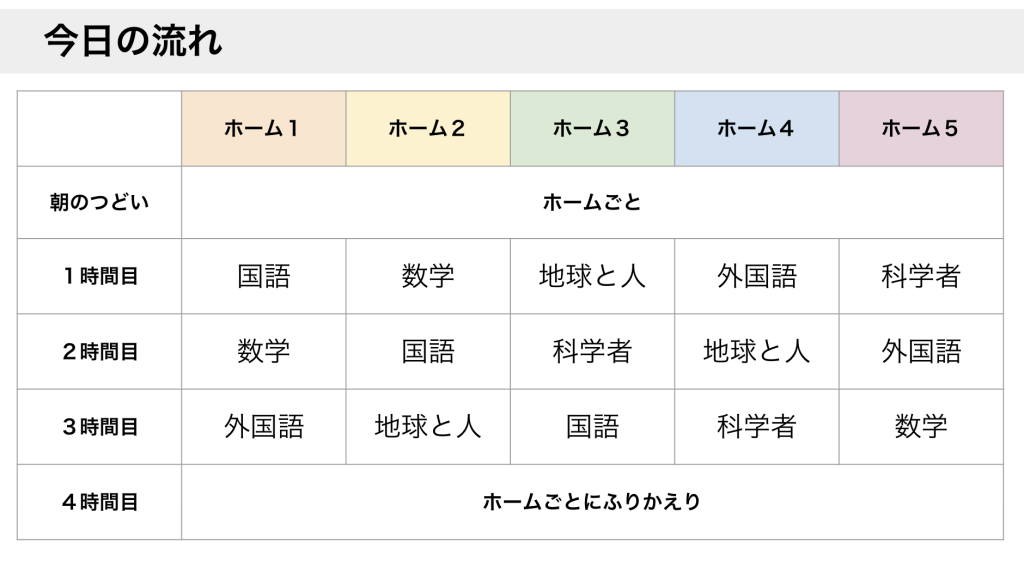

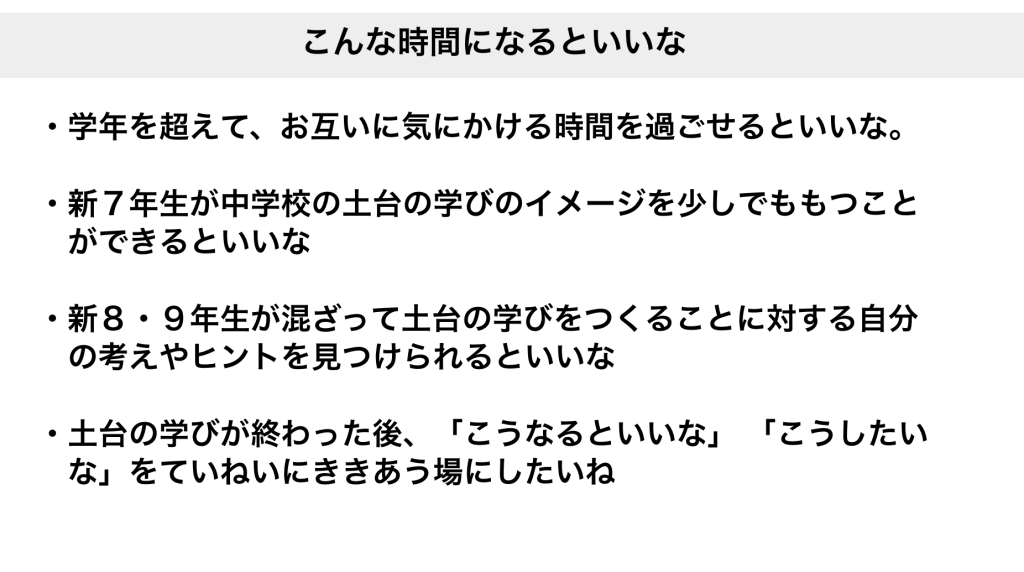

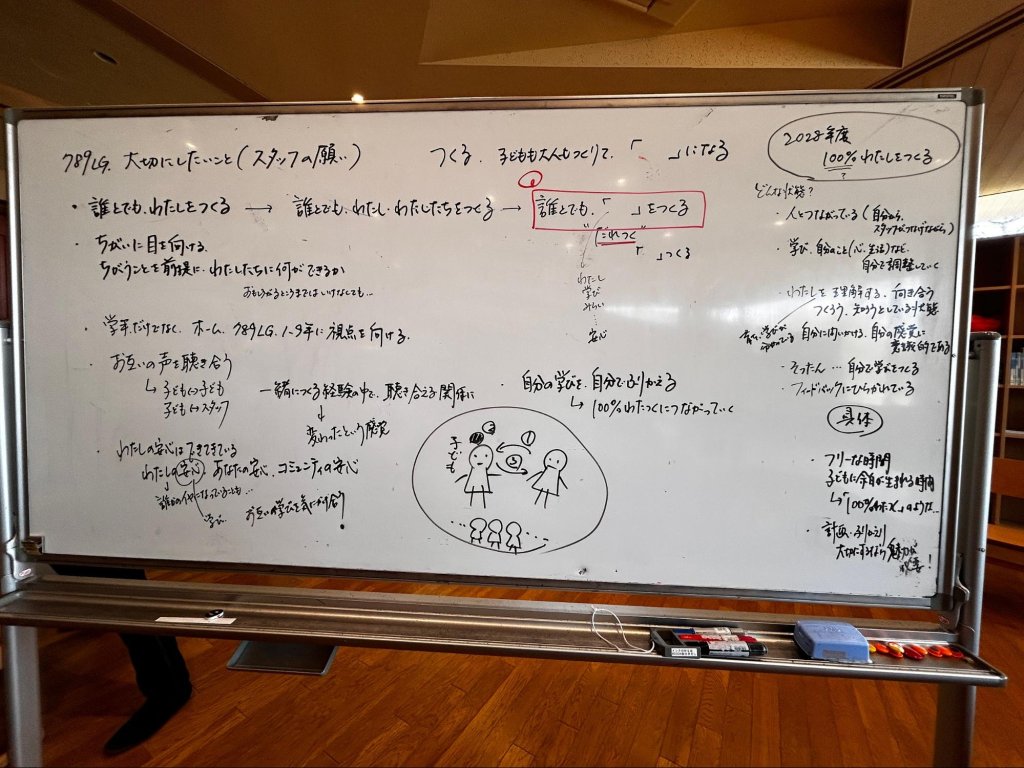

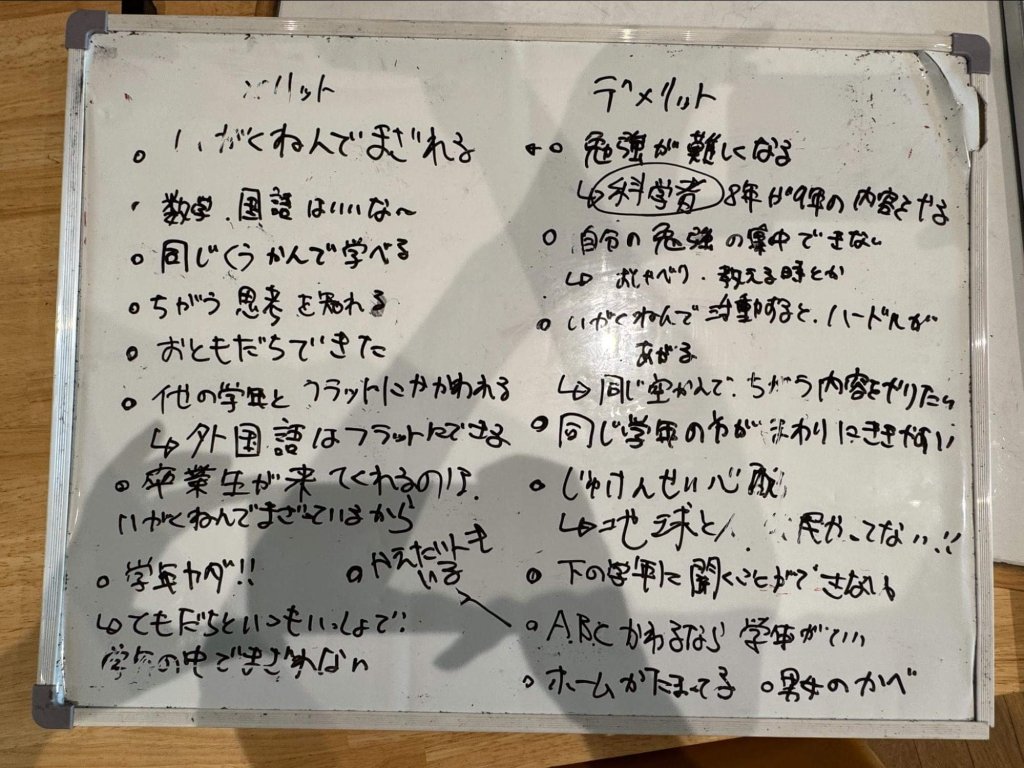

2024年度の終わりには、他のスタッフがどう感じていたのかまではわからないが、「来年度の土台の学びのコミュニティをどうしたらいいんだろう」ということがスタッフのなかで話題にあがることが増えてきた。その話題が深まってくるにつれ、来年度の前にためしにまざってみようということと子どもの声も聞きながらつくろという声があがり、3月頃に「まざってみるデイ」を一日おいてみることにした。

いきなり距離の遠いメンバーと学ぶのは安心できないから、毎朝顔を合わせているホームのメンバーに分かれて、それぞれ土台の学びをやってみた。

数学の時間は学年ごとに内容を分けてみて課題を用意してみた。手応えはそこまで悪くなかったが、それは単発だからできたかなという感じもあり、来年度どうしようかなーって悩みはなくならなかった。

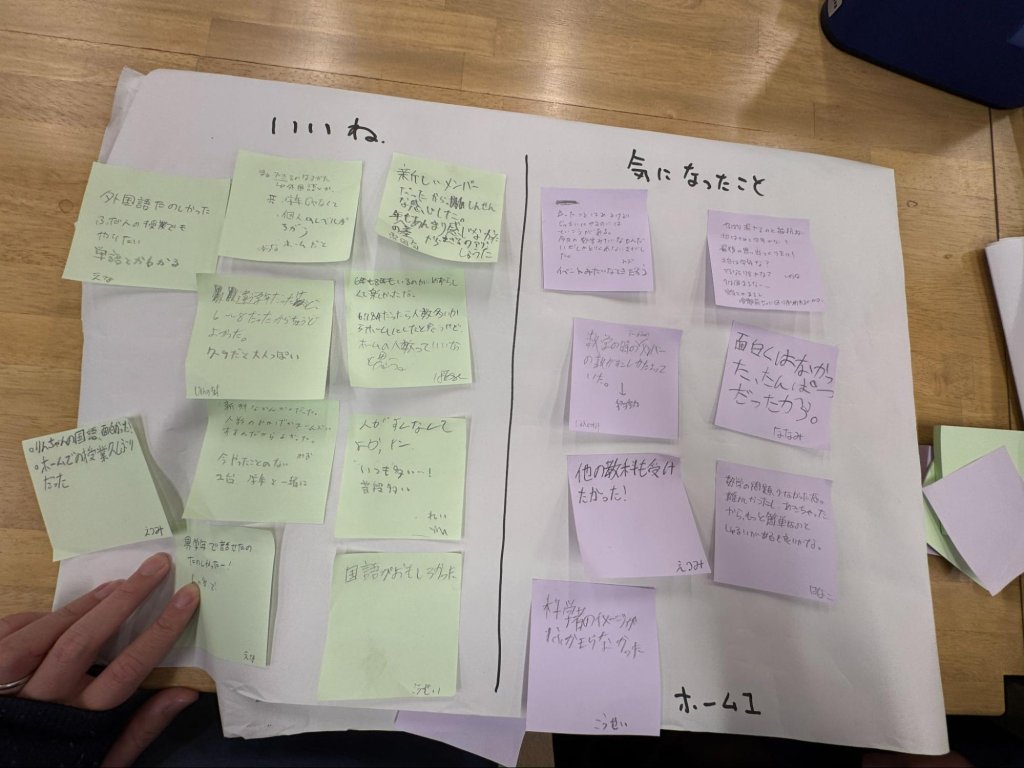

子どもの声は素直で、よかったこと、気になったこと、いろんな声を聞かせてくれた。子どもの声を聞くだけ聞いて、最終的に大人でエイヤって決めるのはちょっといまいちだなーって思いもありつつ、教科の事情だったり、スタッフのねがいだったりもあるので、春休みの間にスタッフ同士でやりとりすることにした。

このやりとりのなかで、そもそも「まざる・まざらない」を誰が決めるんだ?ということが話題にあがった。LG(ラーニンググループ)スタッフじゃない誰かや何かに決められるのは、LGスタッフの裁量権がないみたいで嫌だなという気持ちがあり、「LGスタッフが土台の担当スタッフと相談しながら決めます!」とミーティングで伝えた。そして、たっぷり話し合いをして、7・8・9年全部をまぜたコミュニティで土台の学びをすることにチャレンジしよう、となった。

一方で、土台の学びをまざってつくることは手段であり、何かをねがってやるチャレンジである。それぞれのスタッフはねがいをもっていただろうが、それが何かを、改めてLGスタッフみんなで「7・8・9年生の子どもたちに何をねがうか」おしゃべりをした。何かキーワードを置きたいねって話題が出て、最終的には『誰とでも「 」をつくる』というキーワードをおいた。

子どもたちは中学生になるまでに、何か「 」をつくる経験をたっぷりしてきている。学びだったり、作品だったり、コミュニティだったり、ルールだったり…風越学園ではたくさんの「つくる」経験」をためしながら、「 」になることを大切にしている。

自分が将来どんな<私>になるか、どんな<私>になりたいか、あらかじめ知っている子どもはいません。他者との関係の中で、たくさんの「つくる」経験を試し、失敗と成功を積み重ねた結果として、私らしい私の輪郭が築かれていきます。

風越学園HPより

その経験のうえに、中学生になって誰とでもそういう経験ができるようになるといい。中学生になると、他者からの目が気になって動きが鈍くなったり、少し距離の遠い人と何かをすることに躊躇したりする。もちろん、他者からの目が気になること自体は大切なので、他者の目を感じつつ、それを乗り越えられるようになってほしいと思う。そうやって、だんだんと「私らしい私の輪郭」がつくられていくのだと思う。

子どもがつくる子どもたちのコミュニティ。

春休みを終え、子どもたちに「土台の学びをまざってつくろう」と投げかけた。子どもたちの声はさまざまだった。学年でやりたいという声、面白そうだという声、どっちでもいいかなーって声。特に印象的だったのは、「まざるのはいいんだけど、このメンバーで学ぶのは不安だ」という9年生のある子の声だった。この子は、スタッフに直接その不安を届けにきた。受け取った僕たちスタッフは、どうしたらいいんだろうかと悩みながら、その子とやりとりしていたように思う。あるとき、9年生の一人が「それってコミュニティのこととしてみんなで扱えないかな?」と声を出してくれた。

コミュニティで扱いたいという声を、なんとかかたちにしたいと思った僕たちは、学年のコミュニティで集まって、まざるメンバーの不安感について取り扱うことにした。話しているうちに「9年生だけの問題じゃないよね」となり、他の学年でも、今の困り感や不安感について聞き合う場をつくってみよう、ということになった。

特に、9年生コミュニティの話し合いは、土台の学びが始まる直前まで続いた。土台の学びが始まるまで、というタイムリミットもあり、誰もが納得したような結果ではなかったと思う。この話し合いで傷ついた子もいれば、不満のある子もいたと思う。それでも、個人の声をコミュニティとして扱うという経験は、ものすごく大切な経験だったのではないだろうか。個人の問題を、かんたんに個人の問題に帰着させないというのは、すごく大切なことだと思う。ある子が困っていることを感じているときに、その子の困り感をその子や大人が解消するのではなく、仲間とのやりとりのなかで、コミュニティとして解消していく。少し大げさなことを言えば、このできごとは、目指す社会のあり方を表しているように思えた。きっと、他のスタッフもそんなことを感じていたのではないだろうか。

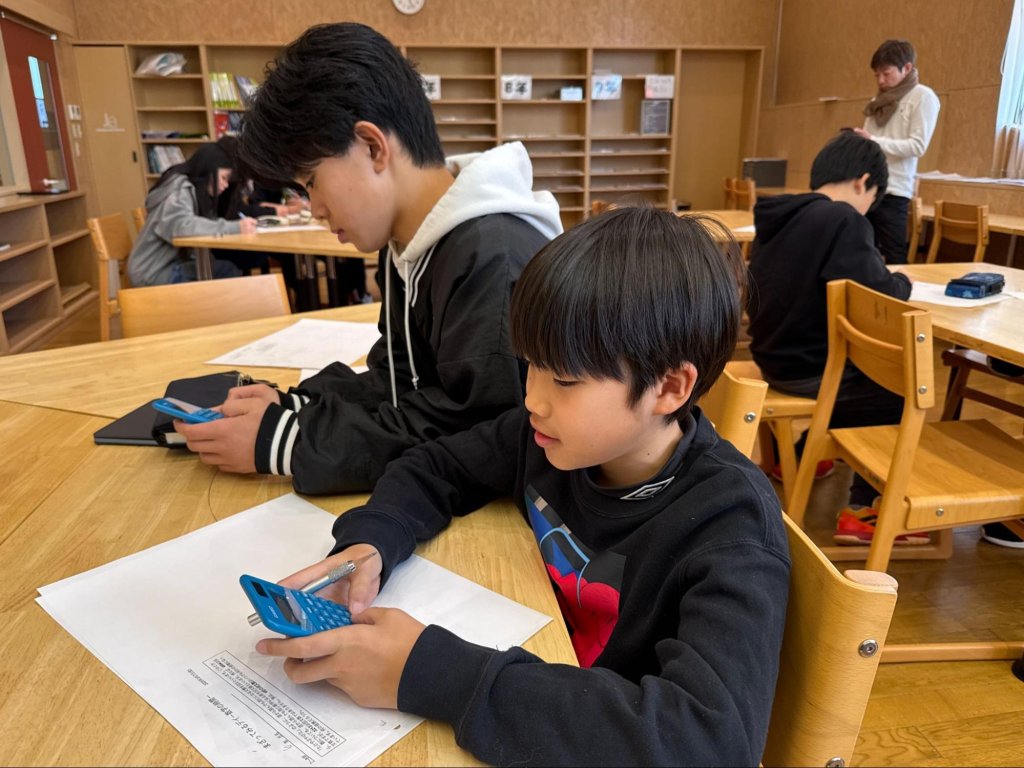

考え手の時間への手応えとモヤモヤ

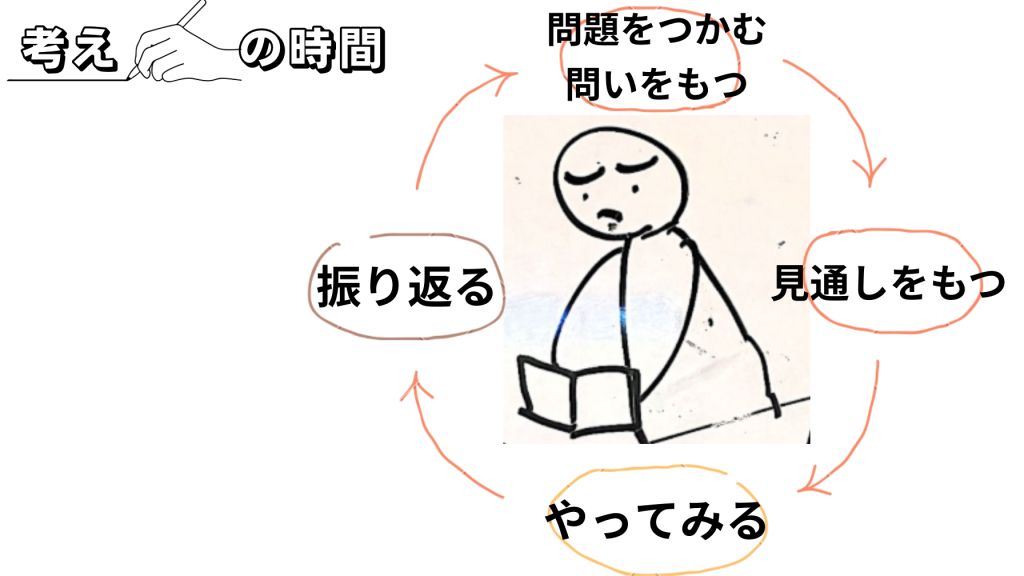

そんなふうに始まった「土台の学びをまざってつくる」チャレンジ。数学の時間は、2つの時間をおいている。一つは「わかる・できるの時間」。それぞれが自分の学年やレベルに合った問題集を選び、取り組んでいる。大切なことは問題集に取り組むことではなく、「自分の理解に関心をもつ」(数学ガールの作者・結城さんの言葉)ことである。それぞれが自分の理解に関心をもち、できなかった問題やわからなかった問題に印をつけたり、解説と照らし合わせて自分の解き方を分析したり、そういうことができるようになることが大事である。

もう一つの時間は「考え手の時間」。「考え手」という言葉は辞書には存在しない。風越では、「つくり手」「書き手」「読み手」「手渡す」といった「手」を使う言葉がわりと使われている。「考える」ときに使う身体というと「頭」を思いがちだが、「考える」という営みは「頭」だけでは完結しない。むしろ「手を動かす」ことで、頭のなかが見えたり、他の人と考えることができたり、思考の幅が広がったり、より深くなったりする。子どもたちにも「手を動かしてほしいんだ」というメッセージを込めて、「考え手の時間」とおくことにした。

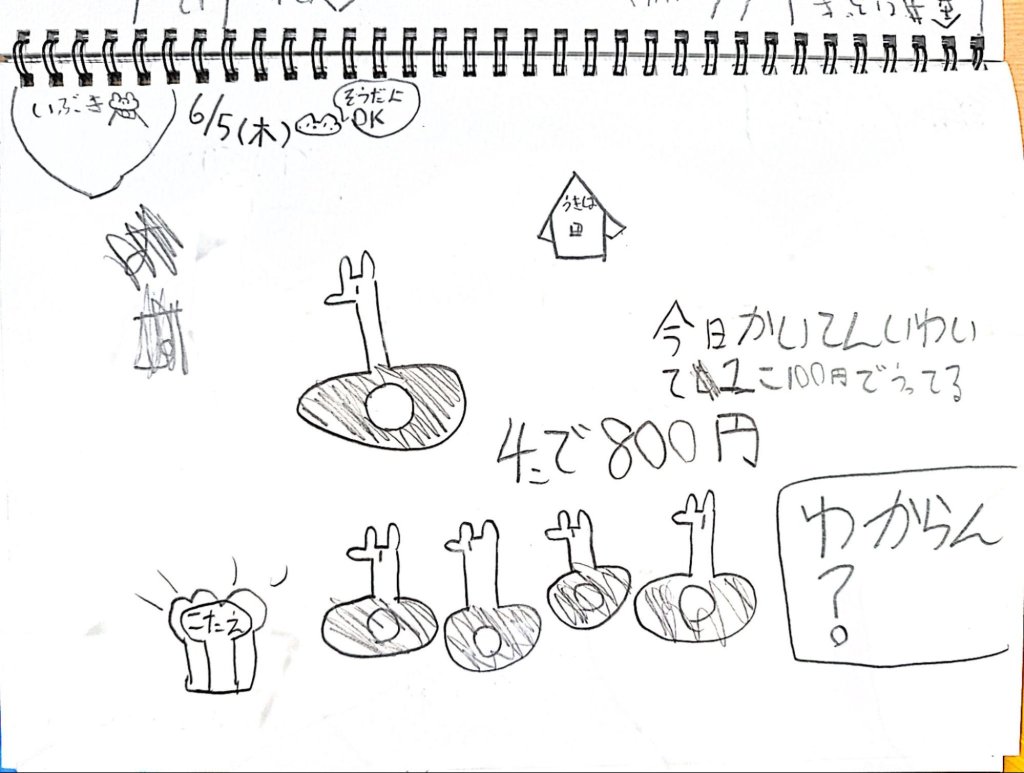

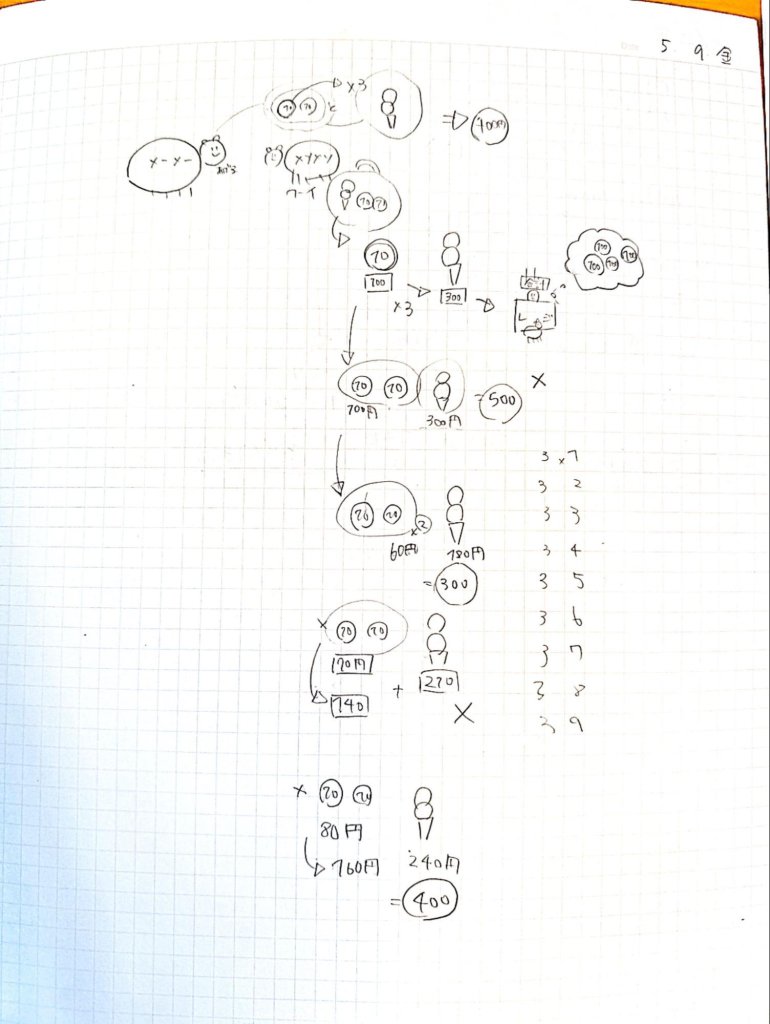

この考え手の時間のウォーミングアップとして「どんぐり問題」を扱っている。どんぐり問題は、小出さん・糸山さんが提唱している勉強法*である。ざっくりいえば、文章題を絵で考えることを大切にしている勉強法である。このどんぐり問題は、算数・数学ブランチ(ブランチとは、校務分掌のような位置付け)のチャレンジの一つで、今年度は小1〜中3のすべての学年で取り組んでみることにした。問題からすぐに式をつくるのではなく、絵を描くことで考えるプロセスをたっぷり味わってほしいと思っている。

*小出陽子・糸山泰造(2023)「最初に選びたい学習方法「どんぐり問題」の効果と使い方・上・下」どんぐりクラブ株式会社

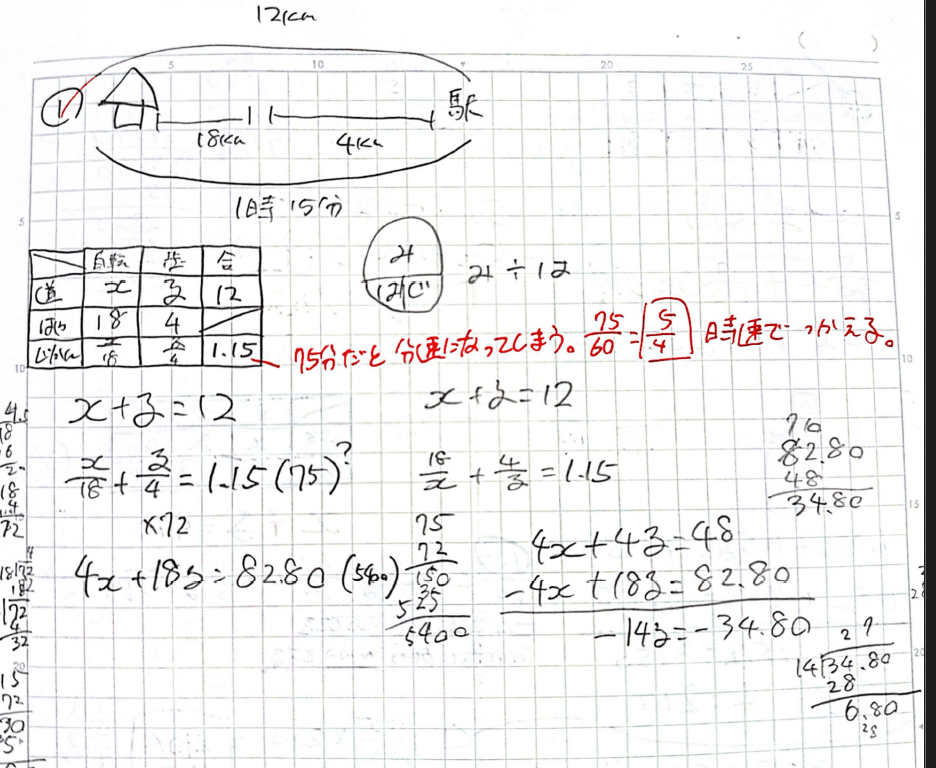

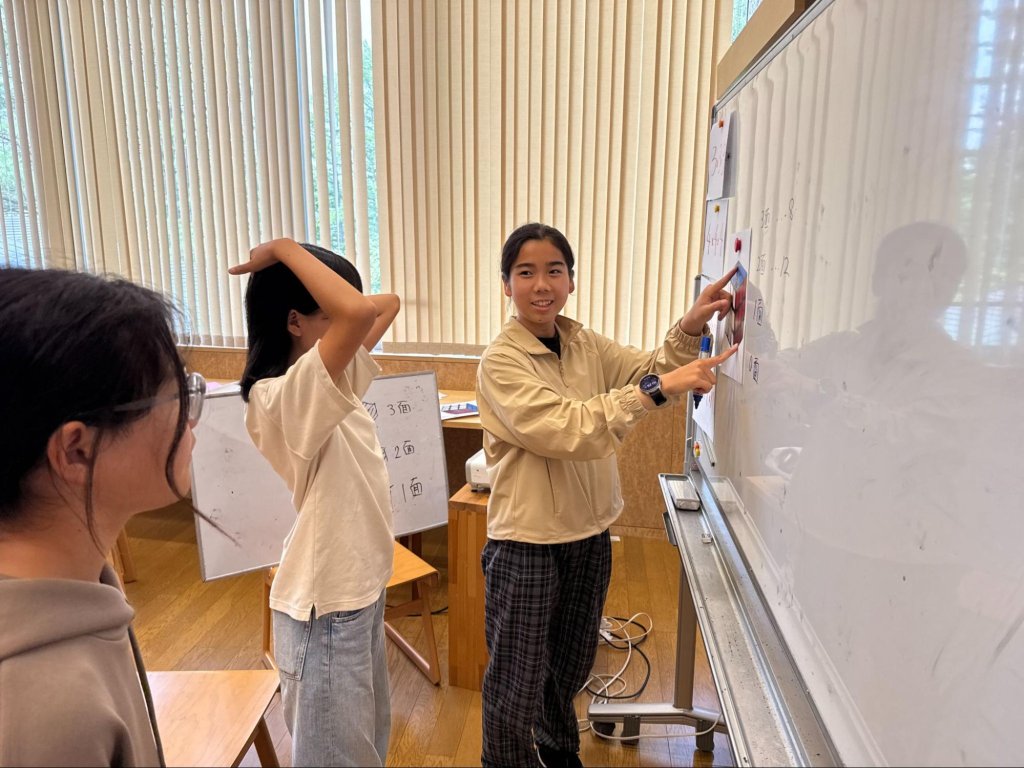

どんぐり問題のあとは、メインの問題がある。このメインの問題、はじめた当初は、それぞれノートに思考をじっくり書いて取り組むよう課していた。だんだん違和感というか、難しさというか、マンネリというか。そこまで悪い感じではなかったんだけど、このまま続けていくには何か違うなっていう感覚があり、何か変えてみようかなという思いが出てきた。『答えのない教室』*を手がかりに、ホワイトボードを用意して、3人組で考える時間をつくってみた。この時間は思ったよりよくて、学年を超えて子どもたちが考えているなーっていう感じが伝わってくる。ただ、学年を超えて子どもたちは考えているので、単元の内容をうまく扱うことができず、今のところ単元によらないトピック的な問題を扱っている。例えば、次のような問題である。

「プリンセスと17の部屋」

ある日、奇抜な女性がホテルにやって来た。そして、何を思ったか、三つの部屋を予約した。チェックインをするとき、ホテルの責任者に対して次のように言った。 「もし、私に用があるなら、私は前日にいた部屋の隣の部屋にいるわ」 彼女の言ったことを深く考えなかった責任者だが、翌日になって、彼女のクレジットカードの支払いが却下されていることに気付いた。 責任者はとても忙しい。1日に一部屋しかノックする時間はない。彼女を確実に見つけるためには、どのドアをノックするべきだろうか?また、何日かかるだろうか? さらに、もし彼女が4部屋を予約していたらどうなるだろうか、5部屋だとどうなるか、そして17部屋だとどうなるだろうか。

(梅木卓也 有澤和歌子.2024.p.107)

*梅木卓也 有澤和歌子(2024).答えのない教室ー3人で「考える」算数・数学.新評論

実際に学年がまざってみてすごく悪い感じはしない。むしろいい感じの部分が大きい。学年がまざることで、子どもたちを集団で捉えることがぐっと減ったと思う。もちろんコミュニティが成熟していくためにコミュニティを観る目は大切だけど、子どもたちを集団で捉えてしまうと抜け落ちてしまうことがいっぱいあったなと思う。学年がまざることで、子どもたちを学年の成員としてとらえることが減った。それによって、ようやく僕は一人ひとりの子どもが違って見えてきた。僕にとって授業は、集団で生まれるコミュニケーションであり、一つのことを考える場だった。それが、だんだんと一人ひとりとのコミュニケーションであり、一人ひとりの考える場として見方が変わっていった。

とはいえ、今の状況だと考え手の時間に扱う問題がどうしてもコンテンツフリーになってしまい、それはすごく気になっている。本来、コンテンツとそれへの働きかけはセットである。わかる・できるで扱っている学年ごとの内容に対しても深く考えるということができるようになってほしいという思いがある。「学校としておかれている内容を深く考えなくてもよい」というメッセージは子どもたちにも社会に対しても伝えたくないと思っている。教科書に書いてある内容は本当は豊かで、それを丁寧に扱いたいという気持ちは捨てたくない。捨てたくないので、今は脇においている。いつかはそこに切り込みたい。

よかれと思う大人。

夏休み前になって、「土台の学び、まざってみてどう〜?」と、関心のある子どもたちと振り返った。集まった子どもたちの声を聞いてみると、「学年に戻りたい」という声もあれば、「学年に戻るのは嫌」という声もあった。

どんなグループでも、それによって理想のコミュニティになることはない。安心感や学びやすさといったことは、グループを変えることによって解決するのではなく、コミュニティが成熟することによって解決されるといいなぁという気持ちがある。自分の学びに集中したいという思いはあって当然だし、受験が不安だという気持ちがあっても当然。僕自身は、学年がまざろうが、学年でわかれようが教科の内容を手放したくはない。ただ、土台の学びで受験に対応するつもりもない。一人ひとりの受験勉強は全力で応援するけど、受験のための勉強は貧弱になりやすく、それを学校のカリキュラムとして扱うのは、結果として子どもたちの学力はつかないだろうと思っている。

とまあ、スタッフとしてのねがいはあるんだけど…振り返っているときに子どもたちとこんなことをやりとりした。

子ども: 風越では子どもがつくり手っていうけど、休みの間にスタッフが決めて、やれっていわれるのおかしくない?

ようへい: 痛いことつくなー。子どものやりたいことだけをやるのも違うと思うんだよなー。大人のねがいもあるしなー。

子ども: それはそう。

子ども: 決める場をスタッフが開くといいよ。

学校で、大人はよかれと思って子どもたちにあれこれする。それ自体ですべてが否定されるわけではないし、子どもたちにのっかってほしい気持ちもある。一方で、それを受け取るときに違和感があるなら、それを声に出し続けてほしいと思う。提案したり、課したり、誘ったり、強いたり—―そんなことをしている僕が言うのもなんだか矛盾しているけど、子どもたちに違和感の声を出すことを諦めないでほしい。そんなことを言って無責任だなぁという気持ちが半分。でも、今はこれしか言うことができないなぁという気持ちが半分。それが正直な気持ち。

土台の学びは教科の学びでありつつも、土台の学びをつくることは社会をつくることの現れだ。子どもたちが社会のつくり手だと信じるとき、大人の役割は一体何なのだろう。こどもたちが教科の学びに浸るために大人ができることは何だろう。そんなことを問いとしてもちながら、僕は日々、土台の学びをまざってつくっている。