「すべてよし!」〜ホーム3のゆるやかな時間の中で〜

2025年4月8日

1014。僕が2024年度、ホーム3で撮った写真の枚数だ。僕は日常を写真で残したり、その場その場の子どものようすを本人や保護者とやり取りすることは得意なのだが書き残すことが苦手だ。とても苦手だ。

ホームのことを書いてみようかなと思い立ってからもう1年が経とうとしている。書き残すために、退路を断つためにホーム3の子どもたちの有志とホームスタッフで1年を振り返る場を持った。9年生卒業一週間前のその日はとても穏やかに時間が過ぎていて、いつものつどいのようなゆるさと、なんでも言える空気感が流れていた。

(リト・8年)メンバーは、当たりだなって感じが強かった。できる人たちが揃ってたから、自分はどういう立場になれるんだろうな、みたいなことは考えたと思います。

(リョウユウ・7年)ホーム3は、風越での唯一の居場所だったかな?って思っています。本音とか打ち明けられるし、気を使わないで話ができる。いい意味でも悪い意味でも、うちらのホームってめちゃくちゃぐちゃぐちゃで自由だなって思ってて、そこが僕は好きだな。

(ソウタ・8年)ホームは、本音とか言えたりする。やっぱ家族みたいなもんだし。授業とは違う、遊ぶとかなんかつくるとか、そういうことができる場所。ファシリテーターを置いた方がごちゃごちゃしないのかもしれないけど、僕的には(ファシリテーターを置かないことで)上下関係なく楽しめるホームだったなってすごい思ってて。

何気に僕的にはホームにゲーム勢(ホームベースを拠点にデバイスでゲームをしている子どもたち)がいたこともなんか自由になってたって思ってて。みんなでその人たちを巻き込んだりしながらホームを楽しめたからすごい良かったなって思う。

(サク・9年)始まった頃から、ホームは家族みたいな場所がいいなあって話をしてたよね。学校だとどうしてもスムーズに進めるようにとかみんなが話せるようにって、たくさん考えるけど、なんかあえてそのためじゃなくて、何も考えずにいられる場所としてホームがあったらいいなー、毎日ファシリテーター役を置かなくても進めることができたらいいなっていうのは最初から思ってて。

結果的にそれはすごいできたなと思うし、家族かと言われたら、まだ反抗期の人(ゲーム勢)が多いけど、自分自身もちゃんと100%の自分としてホームではいられるし、ゲーム勢を強制的に辞めさせないのもいい親(スタッフのこと)がいるなーと思って、ホームの1年間よかったなーと思っています。

(ユロ・8年)ホームを始める時は、どんなホームになるのかな?、謎メンツだし結構固まってるし、わくわくもあったけど、ちょっと不安っていうか、なんかそういう感じがありました。

始まってからは、ファシリテーターを置かないってしたけど、これ言ってもいいんだみたいな、そういうのがだんだん生まれてきて。

ホームの名前を「きんじょめいわく」と決めた時点でなんか今までのホームとは違うっていうか。ホーム3の輪郭がその時点で表れてたなって思って。どんな輪郭かというと、自由というか言葉にうまくできないけど、自分にとってはすごい癒やされたり、楽しめる場。卒業するまであと1年、このホームでよかったなーと思ってる。

(チー・9年)私は、最初は9年生がいつも一緒にいるメンツだったりとか、ひーちゃんもいるし、超楽しみって感じだった。

去年までホームをちょっとないがしろにしすぎたなーと思って、今年はちゃんと(ホームの集まりに)行こうと思ってて。たまに遅れちゃう時があっても、みんな遅れてるから、気になんないし。

私はあんまりファシリテーションとか前に立つのは得意じゃないんだけど、それをやってって言われること全然なかったから行きやすかったし、ノリで決まるところが、最高に楽しくてよかったなと思う。

子どもがそんな言葉たちを残してくれたホーム3の1年目。

大前提としてこれから書くことは理想のホームのあり方でもホームの方向性でもなくて、あくまでホーム3の現在地だ。そもそも”ホームってこういうものだ”とか”こうあるべきだ”という正解はないのだと思う。

「ホームって何だろう?どうあるとよいだろう?」そんな会話で始めたホーム3

2024年度になって子どもの編成が発表されてスタッフの配置が発表された(ホームは2年に一度子ども・スタッフがガラリと変わる)。名簿には子どもたちの名前と、りんちゃん、おかつ、僕ぱわーの名前があった。まずは第一印象、いろんな意味で面白いホームになりそう!そして各スタッフの想いや大切なことをお互いが知っていて、大切にされているといいなと思った。まずはスタッフたちと話してみたい!

2023年度は入職したばかりということもありホームのことがよくわからなかったので、ホームで流れる時間に身を任せて旧ホーム2スタッフのようへいとみっちゃんに頼り切っていた。今年度は風越全体でもホームでおこなう朝のつどいが45分に伸びたり、かざこしミーティング(誰もが自由に話したいことをシェアしたり、話し合うテーマをあげることができる場)をホーム単位で順番に運営することになったりと、ホームの時間が風越の中でも見直され、より大切に置かれたように思えた。だからこそホームスタッフがホームの時間をどのように捉え、どんな願いを持っているのか話す必要があると思った。何度か自分から声をかけてホームスタッフと話し合いをする場を持った気がするが、その初回は配置が発表されて間も無くの頃だったと記憶している。

ホームっていうくらいだから家族みたいなあたたかさがほしい。家族団欒の時間に今日のファシリとかを決めないように当日の進行を決めないでみるとどんなことが起こるかな?常に遊び心を忘れずおもしろがる姿勢でいたい。

居心地の良さとか、一人ひとりとのつながりを感じられること。これまでは「ちゃんと話聞こうよ」とか「ちゃんと集まろうよ」とかスタッフとしての声かけをしていた自分がいた。そこを手放すとどんなことが起こるのか興味がある。まずはみんなの声を聞いてみたい。

昨年度のホームはつどいに来ない子どもや活動に参加しない子どももいて、まとまっているとは言えなかったが、関心を寄せる9年生の存在があった。そうした9年生を中心に参加しない子どもの声や関心を真ん中において活動できたときがあって、それがとても良かった。そうやって関心を寄せ合うことみたいなことが起こると良いな。

こんな感じだったかな(浅い記憶)。

りんちゃんが言った言葉だと思うけど、”がんばらないことをがんばる”という言葉がしっくりきた。子どもたちと出会って、どんなことが起こるだろう?

まずは子どもたちの声を聞こう、子ども同士で想いを聞き合ったりはじまりをつくったりできるきっかけをつくろう。そう3人で決めた。思い返せばホーム3は子どもたちの声を聞くことを大切にして出発したのかもしれない。

はじめまして!俺たちホーム3の「き◯◯◯◯◯◯◯」

2024年度が始まって子どもたちにホームのメンバーとスタッフ配置を伝える時が来た。ホームが変わることを楽しみにしている人、ドキドキしている人、不安な人、一人ひとりそれぞれだろう。メンバーの一覧、スタッフの配置が伝えられて大きな声が上がる。発表後、各ホームで集まる。ホームの名前を決めることに。今年度は「き」から始まる8文字の言葉に。それぞれの子どもたちがアイディアを出していって「きんじょめいわく」になった。

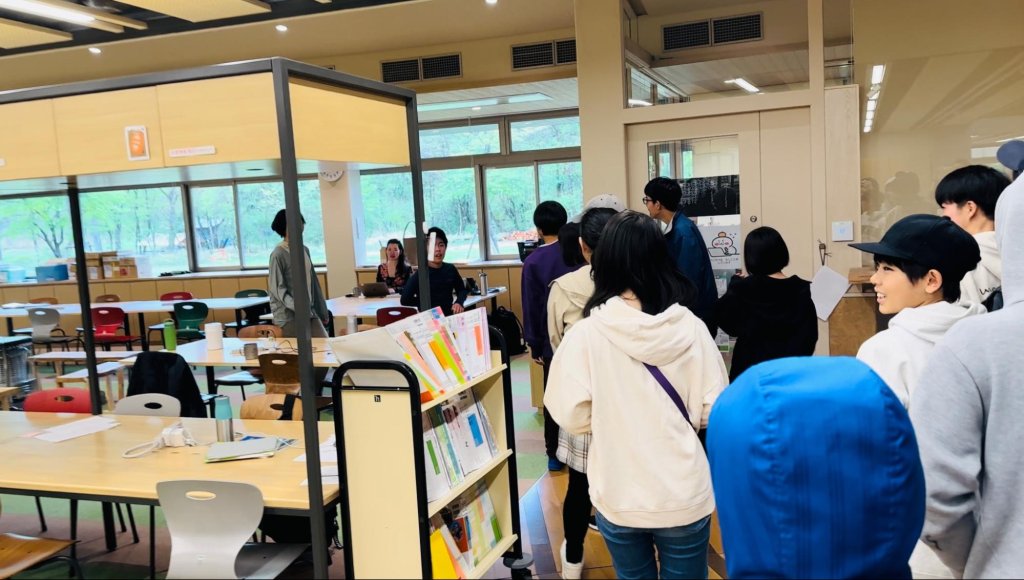

子どもたちからは緊張感のような、高揚感のような気持ちが伝わってきた。ホームで集まった初日のつどいの最後に僕からこれからのホームのこととか、スタートを考えてくれる人を募集した。何名かの手が挙がる。様子見している子もいることを感じつつ、その日のお昼休みにホーム3ミーティングを行うことにした。

ミーティングの場ではこんなホームにしたいという願いから、やりたいことがホワイトボードに書かれていく。ロッカーの場所を決めよう!つどいの心得を考えよう!あそびを考えよう!などたくさんのアイディアが書かれていく。数十分経ってホワイトボードに書かれたたくさんのアイディアを眺めながら一人の子ども(誰かは忘れた)が「これ、俺たちで進めちゃうより、みんなに聞いてみた方がよくね?」と口にすると、「確かにそうだ」「聞いてみたい!」「明日聞いてみよう!」とホームのメンバーに聞いてみることに。

いいね!

早速、翌日のつどいではミーティングをおこなったメンバーが紙とペンを準備していて、みんなにどんなホームにしてみたい?どんなことやってみたい?と投げかけていた。

こんなホームがいいな、は「楽しい」「ゆるい」「おもしろい」「明るい」。

こんなことしたいは「遊びたい」「ゲームしたい」「調理して食べたい」「ホームベース改造したい」など、一人ひとりの考えが言葉にされていく。ある子どもから”こんなホームがいいな”は一つに揃えなくてもいいんじゃない?という声があがり、方針はひとつにしないことにした。次第に、”したいこと”に目を向けて、出てきた”したい”をみんなでやってみるつどいの時間が始まった。

みんなでいること、その場を楽しむ「ま、いっか〜」精神の誕生(?)

こうして大人がしっかりと伴走したり道を整えたりするホーム運営ではなく、子どもの声を待って、並走する(この言葉で良いかなぁ)スタイルが確立していった。逆に声が出ない限りは動き出せないハラハラ感。スタッフ同士が手を握り合っていることが大切だと感じた。

ホーム3として子どもの声から学園全体の活動へつながった最初の事例が、あいさつ運動である。

ある日のホームのつどいで9年生のサクが「あいさつをしても返ってこない」ということを雑談ベースで話していた。ホーム3のつどいはユニークで、全体のつどいスタートの明確な合図はない。次第に人が集まってきて、小さく始まった腕相撲や雑談がだんだん広がって、いつの間にかつどいになっている。したがって8時30分の定刻通りにスタートしたことはほとんどなく、8時50分とか55分に始まることがほとんど。ひどいときは9時10分までそれぞれ夢中になっていて、「やっべ!おはようございます!いってらっしゃーい!」という日が1日だけあった。その日は「ついに俺たちここまできてしまったか」と謎にホームベースが沸いていた。

話を戻すとサクが提起したあいさつ問題に対して、他の子どもたちから「名前呼んであいさつしたらいいんじゃない?」とか「あいさつそもそもしないよ」とか「緊張しちゃうからできない」といったリアクションが返ってくる。

サクのテクニックだなと思うところが、「◯◯はどうやってる?」と会話の輪に入っていなかった子どもたちも自然に輪の中にいれようと声をかけていること。ホーム3の特徴は子どもたちの間に橋をかけようとしてくれる人がサクだけじゃなく結構いることだ。特定の子どもというよりそれぞれが手の届く子どもに手を伸ばしたり声をかけたりする姿を見ることは珍しくなかった。時にそういった橋になる子どもが参加していないとか話しを聞いていない時もあるけれど、そこも無理していない感じで良いなと思っている。こうしたあいさつトークがじわじわ広がってついに全体の話題になった。

ここまでの声を受けてまた誰かから(自分かも)「緊張したり反応が返ってこないのが不安ならみんなでやってみたら良いんじゃない?」という声が上がった。それに対して「おもしろそう!」「”きんじょめいわく”なんだしやっちゃおうぜ!」と肯定的な声が上がっていき、全員で校舎内を練り歩いてあいさつをしに行くあいさつ運動が始まった。これがホーム3における小さな声がどんどん広がっていって全体の活動に発展した最初の出来事だった。

今や我がホームのシンボルでもある入り口の鳥居も、子どもの声が活動になったひとつである。ホームの子どもはもちろん、それ以外の子どももホームベースに出入りする時は一礼している。

計画性の無さ、行き当たりばったり感、でもそれを味わえる、楽しめる。こうしたその日暮らしのホーム3の方向性を決定づけるできごとがあった。それが2回目のホームの日(終日ホームのメンバーで過ごす一日。2024年度は8回)だ。

この日はひどかった(笑)。

一日の計画は立てていたのだが、すべてがうまくいかなかったのである。体育館で遊ぶ企画をしていたのに体育館の予約がとれていなかったり、場所は決まっているのにやることが決まっていなかったり、流しそうめんをする予定だったのにそうめんを購入しそびれていたりともう散々だった。その何かが”ない”の度に大人も子どもも一緒になって慌てて、笑って、その場で考えてどうにかする(どうにもならないこともあった)という経験が重なって、ホーム3の輪郭が見え始めた。

このあたりの時期を後になって振り返った8年生のユロは「正直、自分の中でホームってこんなんで良いのかなぁが重なっていったけど、、、ま、いっか〜って思うようになった」と語ってくれた。今振り返るとその時は、ユロみたいにその時その時でネガティブな感情が湧いた子どもは少なくなかっただろうと思う。計画通りにいかなかったり、うまくいかなかったりしたことからくる不安感をスタッフが動いて取り払うことは簡単なのだが、”がんばらないことをがんばった”おかげ(?)で「ま、いっか〜」の領域にたどり着いた。そこには子ども同士、スタッフ同士、子どもスタッフ同士のコミュニケーションとか信頼感、安心感が不可欠だったと思う。

基本的に前に出ないスタンスをとっている僕だが、ホームの日になると唯一意識して前に出る局面があった。それはホームの日の最後に必ず撮る集合写真だ。

活動中、みんなと別の場所でゲームをしていたり別の場所でまったりしていたり、他の人のペースに合わせた移動が難しかったりで、日常の活動もホームの日も全員が全ての活動に参加しているとは言い切れない。

それでも集合写真だけは”全員集合”を原則として、みんなで校舎を練り歩いてホームメンバーを探しに行った。それまで活動に参加していなかった子どもたちも文句一つ言わず吸収されて仲間探しに合流する。そして撮影場所になりがちなのは、6年生のひーちゃんがいる場所だ。神出鬼没のひーちゃんを探すのは一苦労で、回を重ねるごとに子どもたちの連携プレイが光る。「ひーちゃんはあたたかいところが好きだから青床にいるかも!」「俺ほらあな見てくるわ!」「みんなー!保健室にいたーー!」こうしてひーちゃんを見つけたらそこで写真撮影。今見返すとホーム3で撮った集合写真はいつも違う場所だった。一人一人に気持ちを寄せること、”みんなで”を諦めないという僕の願いはなんとなく子どもたちに伝わっていたんじゃないかなと振り返って思う。

「ホームの日より、ホームの日しているよね」が重なっていく日常

ここまででホーム3の計画性の無さが浮き彫りになったわけだが、ホーム3は時折、異常なほどのエネルギーと団結を見せる瞬間がある。モーニングを一緒に楽しもうと朝からフレンチトースト作り、1~4年生の兄弟ホームを招待したハロウィンメイド喫茶。

ミューフェス(ミュージックフェスティバル。ホーム対抗の合唱コンクール的なもの)では、”合唱練習”ではなくミュージックビデオ作成および照明やスモークなどの舞台演出を張り切り、当日午後の”音楽パフォーマンス”ではなく大量のフライドポテトの提供に全力。スポフェス(体育大会)に向けた”練習”ではなくTシャツ・はちまきづくりを土壇場でがんばる。あげだしたらキリがないが「そっち?」と言いたくなるほど、イベントの楽しみ方、取り組み方がユニークだった。

ミューフェスでは他ホームが合唱練習に勤しむ中、「歌詞変えよう」とか「ミュージックビデオのこのシーン、どこで撮ろう?」とか「当日はサングラスで揃えよう」とか「どうやって入場しよう?看板とか持ってたら良いかも」とか「フライドポテト揚げたくね?」とか本筋とは言えない方向性を真剣に本気で考えている姿があった。そして本番直前に「やっべ、合唱全然やってないやん。1回通してみようか」みたいなやり取りが起こる。

そもそもミューフェスを合唱で勝負しようとしていなかったのでは?と思うが、日々が合唱練習になったら苦しくなる子どもがいただろうと思う。そういった仲間がいることは子どもたちも分かっていて、どうしたら”みんな”でおもしろがれるかが大切にされている。それがホーム3のカラーになったように思えた。

ミューフェス当日は合唱本番のエネルギーも高かったが、午後のフライドポテト提供の時間がハイライトだった。午前の部が終わるや否やエプロンに着替えてキッチンに集合。ホワイトボードを囲んで、ポテトを揚げる人・袋詰めする人・提供する人・つまみ食いする人などの役割の書き出しと振り分け、揚がってから提供するまでの導線の確認などミーティングを行っての総力戦。

「青のり味の追加ください!」「あとどれくらいで揚がる?」「私、持っていきます!」と、いつものゆるっとした雰囲気から一変してチームプレイが繰り広げられた。

「うちらってたまにこういうときあるよね」「ホームの日よりホームの日してるよね」そんな言葉が飛び交った。

ホーム3が醸し出す当日でもなんとかなっちゃう精神は決して投げやりなものではなく、良くも悪くも日々のこうした活動や体験の積み重ねがつくりあげたのかもしれない。スポフェスに向けてTシャツづくりをしようと言い出したのも本番の前々日だった。こうした活動における実現性や計画性において、待ったをかけるスタッフや大人は一定数いると思うが、並走するスタッフはNoとは言わず、子どもと一緒になって慌てるのである。今回もなんとかなっちゃうんだろうなという謎の自信を持って。

こうした子どもたちがつくっていくプロセスに僕らスタッフはどうあっただろう。

おかつ:子どもたちからはスタッフ寄りとして見えていそう。子どもの声を聴きながらその実現に向けて子どもの活動を必要最低限のサポートをするイメージ。必要なものの買い出しや、事務的な動きを担ってくれた。時には前に立って活動の方向性を考える場や振り返りの場を作ったり、スタッフから見えているホーム3をまっすぐ届けたりしてくれた。朝のつどい前にはホームベースにいて、登校してくる子どもたちとの「おはよう」のコミュニケーションを大切にしていた。

ぱわー:なんでも発言できる空気感とか楽しもうよ!みたいな雰囲気は、意識してつくろうとしたかも。アイディア出しのときにみんなが考えそうなこととは違う次元でアイディアを投げてみる。振り切った案を出すと子どもたちからもたくさんアイディアが出てくる感じがする。あとはできるだけ一人ひとりにスポットライトが当たるようにしたかな。この活動は5年女子を巻き込んでみようとか、全体に投げかける前にこの子とこの子に声かけてみようかなとか。

僕は子どもや保護者と関わるうえで、全体の方針や周囲からの期待と自分の想いがマッチしていないと動けなくなってしまう。だからこそスタッフ間で大まかな方針についてやり取りができないと苦しくなる。ホーム3のスタッフ間のコミュニケーションは1年間を通して常に満足できるものだったとは言い切れない。それぞれが忙しかったり、体調を崩していたりでやり取りができずに日常が流れていた時期があった。

良くも悪くも大人が握っていないことの不安定さがこのホームにはある。そんなホームをひとりが握りすぎていると、その人に集中して溢れていく。

僕自身もホーム全体の動き、個別対応の動き、ぱわーに任せよう!が重なった時期があって、全部は無理!って声を上げた気がする。おかつとりんちゃんもきっと自分に比重がかかってることはわかってて、わかってるよーって感じだった。ちょっと待ったーを言えてよかった。大人がコミュニケーションできていなくて子どもたちでできるわけない!まずはスタッフが手を握り合っていられること、やっぱりこれが大切な気がする。

ホーム3何でも受け入れちゃう問題

このタイトルは8年生のリトが年度末のわたしアウトプット(1年間の、わたしのここまでの経験・学びをアウトプットする場。保護者や風越の仲間がききにきて、お互いの成長をお祝いしあう)で語った言葉だ。リトはホームのことを考えて、中心になって動いていた子どもの一人だ。今年度はホームのことを考えたり貢献したりできたという実感を語りつつ、ホーム3の持つ課題を”ホーム3なんでも受け入れちゃう問題”として取り上げていた。

・他のホームの人がいっぱいいる

・ゲーム勢許しちゃう

・つどい始まるの遅い

・掃除しない汚い

うちのホームベースは”ゲーム部屋”という異名がある。授業には参加せずデバイスを開いてゲームをしている子どもが複数名いるのだ。一緒に過ごしているからわかるのだが、本人の中での葛藤や揺らぎを感じる瞬間がしばしばある。本人なりの参加の仕方をしていると感じる時も年度の後半につれて多くなった。

ただ周囲への影響やホーム外のスタッフからなんとかしたほうがよいのではないかという声があることも確かで、子どもとのやりとりに悩むところはある。ゲームをしていない子どもたちもホームが始まった初期の頃はどのように声をかけたら良いか、どのように関わったら良いのか悩んでいるようすだった。その迷いのようなものは継続してあるのだが、最近はズケズケとゲームをしている本人たちに言うようになった。5年生すら、どうにかならないものかと吐露してる。頼もしい。

リトが全体の場で課題としてはっきり表明することもそのひとつだ。スタッフどうにかしてくれとか、ホームから追い出そうとかではなく、ホームの、つまり我が家の問題として捉えているように感じる。

「ゲーム勢」と呼ばれている子どもたちを見ていて不思議だと感じることは、つどいの場から離れないということである。つどいはゲーム部屋であるホームベースでおこなわれていて、一緒にいれば他の子どもたちから注意されたり、話を振られたりして居心地が良いとは言えないはずだ。それなのにそこにいるのだ。彼らなりの所属感というか、安心感というものがあるのだろうか。

この1年目を経てできあがってきたホーム3が2年目を迎えここまで大切にしてきた”みんなで”を大切にしながら、”何でも許しちゃう問題”とどう向き合っていくのだろう。またそういった子どもたちがつくっていくプロセスにスタッフはどのようにいられるとよいのだろうか。そんなことを考えている。

投稿者力久 聖也

投稿者力久 聖也

佐賀→福岡→京都→鳥取→長野

「安心できる環境って何だろう?」ということをずっと考えています。体を動かすこと、表現すること、聴くこと、おしゃべりすることが好きです。答えのないことについてを 一緒にじっくり考えたいです!