ゆったり たっぷり じっくり

子どもがつくる、子どもの時間

風越学園で育まれる13年の育ちの中で、

幼児期は「わたし」の世界が

ふくらんでいく大切な時期です。

子どもたちは、雨の日も雪の日も自然の中で、

ゆったりたっぷりじっくり過ごします。

森に入れば、そこに息づく多様ないのちに

出会い、思わず身体と心が動きます。

はじめて出会う草木や虫の姿に

「これ〜みたいだね」とやりとりしながら、

目の前に現れたもの・ことが持つ

わたしにとっての意味を見出したり、

森の中で感じる怖さや冷たい雨の不快さを

そのまま受け入れ耐えることや、

それを想像力によって乗り越えていく

経験を積み重ねていきます。

そんな自然と共にある日々の中で、

友だちと共鳴する喜びや、

違いから生まれる葛藤に出会い、

仲間とつくる時間も生まれています。

こうした時間をたっぷり経験した

子どもたちは、

新たな世界を発見し、

その世界をつくるのは、

わたし自身であるという感覚を

身体に蓄えていきます。

大切にしたいことを大切にするために

わたしたちは子ども一人ひとりの手元に「つくる」の実感があることを願っています。自分のつくるを大事にする日々の中で、他者のつくると出会い、時にぶつかりあいながら、その状況を打開できないこともあるでしょう。けれど、そうした出来事から、さまざまな考えや感じ方に気付いていきます。そうした経験の積み重ねが、「誰かと共につくる」に繋がり、わたしの「つくる」の経験を膨らませていきます。

時計をみながら活動する必要がないこと、いまの遊びから別の活動への移行の必要性が最小限に抑えられていることによって、子どもはより自由に、自分のリズムを分断されることなく活動できます。自然の中でゆったりたっぷりじっくり遊ぶ子どもたちを見ていると、深い充足感に包まれているように感じます。そして、余白のあるたっぷりした時間があるからこそ、育ちの中で大切な葛藤の場面も、十分に味わうことができると考えています。

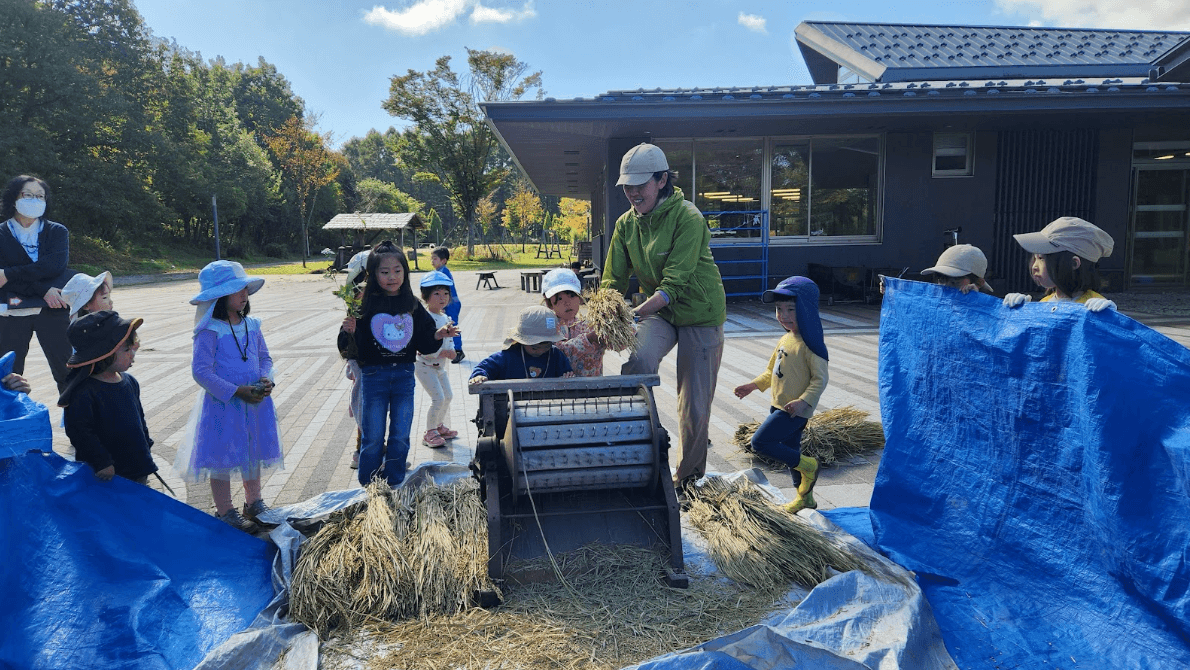

わたしたちは日常生活を自然の中におき、ほとんど全ての活動を野外で行っています。多種多様なものに溢れている森の中では、目の前にあるものを自分なりに意味づけながら、想像力を発揮し遊び浸ります。また、幼児期には全身の感覚を通して世界を経験し理解していくため、まず身体に豊かな刺激をたっぷり受けることができる環境が必要です。風、水、火、土にじっくり触れられ、季節の巡りで刻々と変化していく自然の中は、その目的にかなっています。

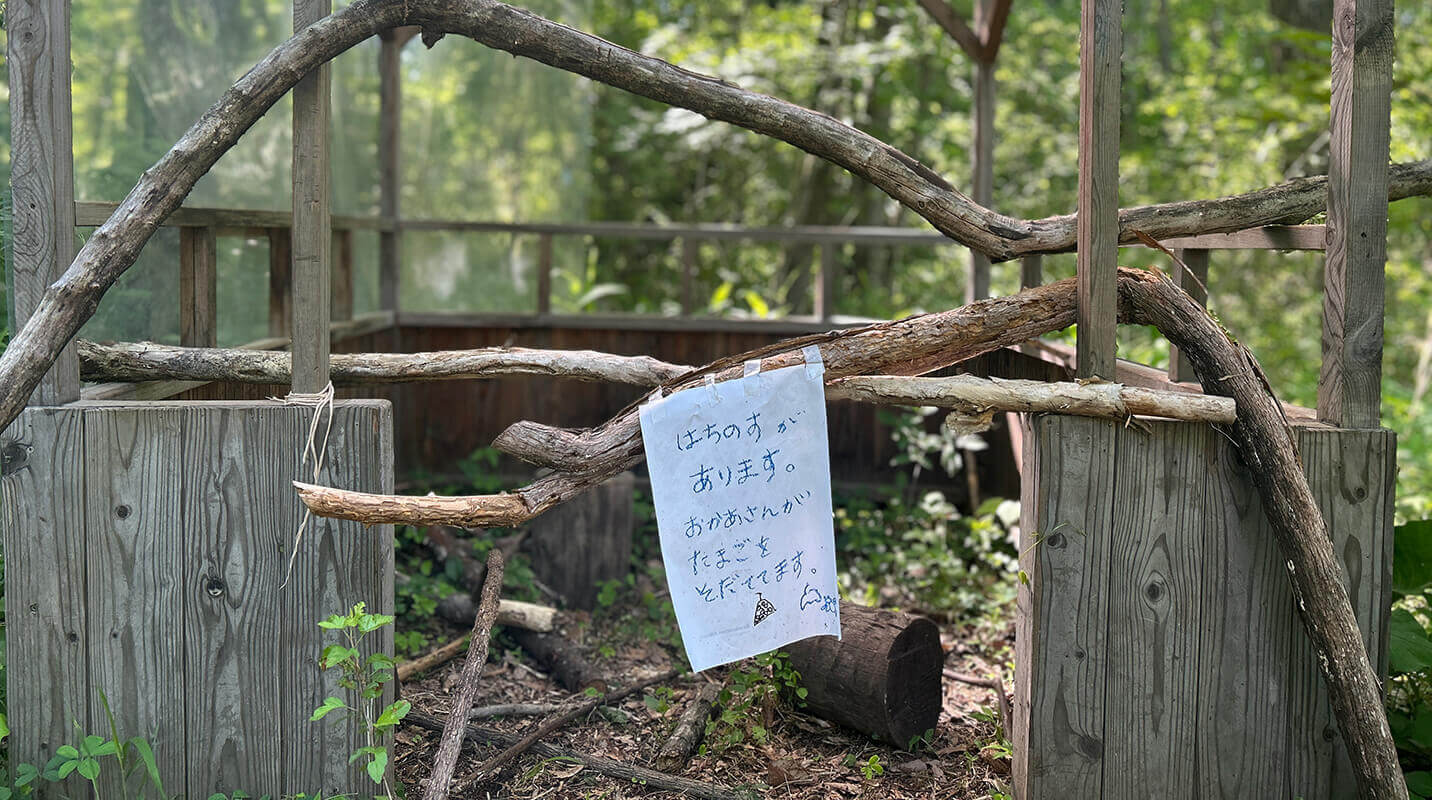

有毒な植物、崖や川、蜂やダニ、ツキノワグマ…。森には、危険がたくさん存在しています。身近に危険がたくさんあることで、子どもたちは危険とのつきあいかたを学んでいきます。危険なものを過剰に排除していくことは、異質なものを排除しようとする意識や行動につながっているかもしれません。危険なもの、異質なものとも、つながって生きていきたいと思います。

木登りは子どもが関心を寄せる遊びですが、大きな怪我に至る危険もあり、子どもは自分の限界を見極めながら登ります。木の枝で闘いごっこをする時には、筋力や身体のバランスを駆使します。子どもは遊びの中で小さな怪我をしたり、恐怖を乗り越えたりしながら、危険を予測し、判断する力を身につけていきます。大人は危ない遊びに寛大であると同時に、危険すぎる場合はどうしたら自分と相手を傷つけずに遊べるかを共に考えます。

幼児期の子どもは、言葉ではなく身体感覚が先にあり、保育者もまた身体感覚を大切にしながら子どもと関わります。子どもの身体に心を傾けながら、その子に起きていることを想像し、その柔らかさや複雑さの中に共にあることを大事にしています。葛藤場面では、言葉にならない思いを支えたり、自ら踏み出す一歩をそっと待ったり、その子の心の行方を見つめながら隣にいます。そして、未知のものや偶然の出会いに溢れている森の中で、 森の生命と子どもの世界を繋ぎ、生まれてくるものごとの豊かさ、おもしろさをわかちあう人でありたい。わたしたち保育者は、子どもたち一人ひとりの育ちに向けられたまなざしを日々共有し、共に学び合いながら変容しつづけていきたいと願っています。

ないものいろいろ。

ないものいろいろ。

ないことにも意味がある

風越幼稚園では、給食がない、

行事がない、チャイムがないなど、

ないものがたくさんあります。

「ないこと」は、子どもがつくる子どもの時間を大切にしたいという思いとつながっています。

給食

給食は、よい面もたくさんありますが、食べる時間、片付ける時間が決まってしまいます。お弁当があることで、夢中の遊びをやめずに継続できたり、朝の集いで少し遠い距離の探険を選択肢に入れることができます。お弁当を食べる時間は、それぞれの心と身体の動きに寄り添いながら決まっていくことを大切にしています。

時計

お日様の光を感じながら朝の集いや片付けなどの活動の流れをつくったり、体内時計でお弁当を食べ始めたりと、自然のリズムの中で過ごしています。また、子どもが鳴らせるベルを用いることで、子ども同士で呼びかけあいながら、集いや掃除などの活動へ移行していきます。

先生

子どもも大人も呼ばれたい名前で呼び合うため、先生はいません。呼び方が違うだけで、関係も変化します。子どもたちとも保護者のみなさんとも役割ではなく「わたし」として出会いたい。そんな願いも込められています。

固定遊具

大人が遊び方を既定してしまうような固定遊具(滑り台やブランコ)はありませんが、森の中に入れば、蔓がブランコに、倒木が滑り台に、木はジャングルジムになります。森の多様な環境に誘われて、自分の身体にあった挑戦を選ぶことができます。

行事

大人が年間で計画する行事は、ほとんどありません。そのため、子どもたちがその時々の関心に応じて、遊びを選択できます。そして、遊びの結び目として行事のようなものが生まれることもあります。例えば、畑で育てた紫蘇でつくったジュースがとても美味しくできたから、いろんな人に飲んでもらいたい、という願いからジュースを起点に「お祭り」のようなものが生まれたりします。

◯◯の時間

△△教室

絵本に親しむライブラリーの時間が週1回ありますが、それ以外に◯◯の時間や△△教室的なものは一切ありません。幼児期には、わかりやすい何かができるようになることよりも、たっぷりした余白の時間が大切であると考えています。

子どもがつくる子どもの1日

年長さんになった〇〇くんは、

若葉が青々と茂る森の中に入って連日のように秘密基地づくりに夢中になっている。

そんな5月のある1日。

行って

行って

きます!お弁当と着替えが入ったリュックを背負って、おかあさんとバイバイしたら、自分の足で森に向かって歩いていく。ちいさい頃は泣いてたけど、もう一人で行けるんだ。あっちこっちにいちごの花が咲いてる。もう少しで食べられるかな。ブルーベリーも大きくなぁれ。

昨日の

昨日の

つづき友達とおしゃべりしながら森の方へ向かい、荷物置き場にリュックを置いたら、秘密基地づくりの場所へ。みんなで入れるくらいの大きい穴にしたいなぁ。シャベルに足をかけて、力を込めて土を掘る。あ、なんか硬いのにあたったぞ。これは恐竜の化石かもしれない!

おはよう

おはよう

だよー夢中で化石を掘ってたら、ハナちゃんが「朝の集いだよー」って呼びかけながらベルを鳴らしている。みんなの歌い声が聞こえてきた。集いに行ってみると「お知らせの時間」にカイちゃんが、鹿のウンチと足跡があるところを見つけたから、鹿探険に行こう、だって。何だか楽しそう、僕も行ってみよう!

探険へ

探険へ鹿探し探険隊は6人とスタッフのサキ、7人のメンバーだ。みんな武器になるかっこいい木の棒を持って集合した。森に入る時は「おじゃましまーす!」って大きな声で叫んでから入るんだ。カイちゃんが見つけた鹿のウンチの場所を目指してぐるぐる。でも、なかなか見つからないなぁ。あれー、どこだっけ?

いただき

いただき

ます森の中をぐるぐる歩いていたら、鹿のウンチ発見!あ、あった!ここにも!足跡も残ってる!この辺りに鹿のお家があるのかな?鹿を仕留めたいユウタが罠を仕掛けてた。ちょっとドキドキ。罠を仕掛け終わったと思ったらおなかがグーってなっちゃった。リュックにお弁当持ってきてよかったぁ。ここで食べることにしよう。

さよなら

さよなら

あんころもち食べ終わってしばらく遊んでたら、向こうの茂みでガサゴソ音がした。なんかいる!でもちょっと怖い。みんなに伝えようって走って森から出たら、帰りの集いが始まってた。鹿のウンチのこととなんかいる音がしたことを伝えたら、明日みんなで鹿探険に行こうって。「さよならあんころもち、またきなこ〜」また明日!

13年間のつながり

風越学園では、

2歳から15歳(義務教育学校9年生)までの

13年間を同じ敷地の中で活動するため、

自然に異年齢の関わりが生まれます。

中学生がプロジェクトのお知らせに

幼稚園の集いに参加したり、

幼稚園の子どもたちが一緒に楽しめる遊びを

提案してくれることもあります。

また、一人の子どもの育ちも

途切れることなく連続していきます。

子どもにとって環境変化が

大きい1年生への進級の時も、

幼児期に膨らんだ「わたし」を礎にして、

それぞれから湧き出てくる好奇心や探究心を

大切に、学びを深めていきます。

この13年間の連続した学びを支えるため、

スタッフも幼稚園と義務教育学校の枠を超えて

行ったり来たりしています。

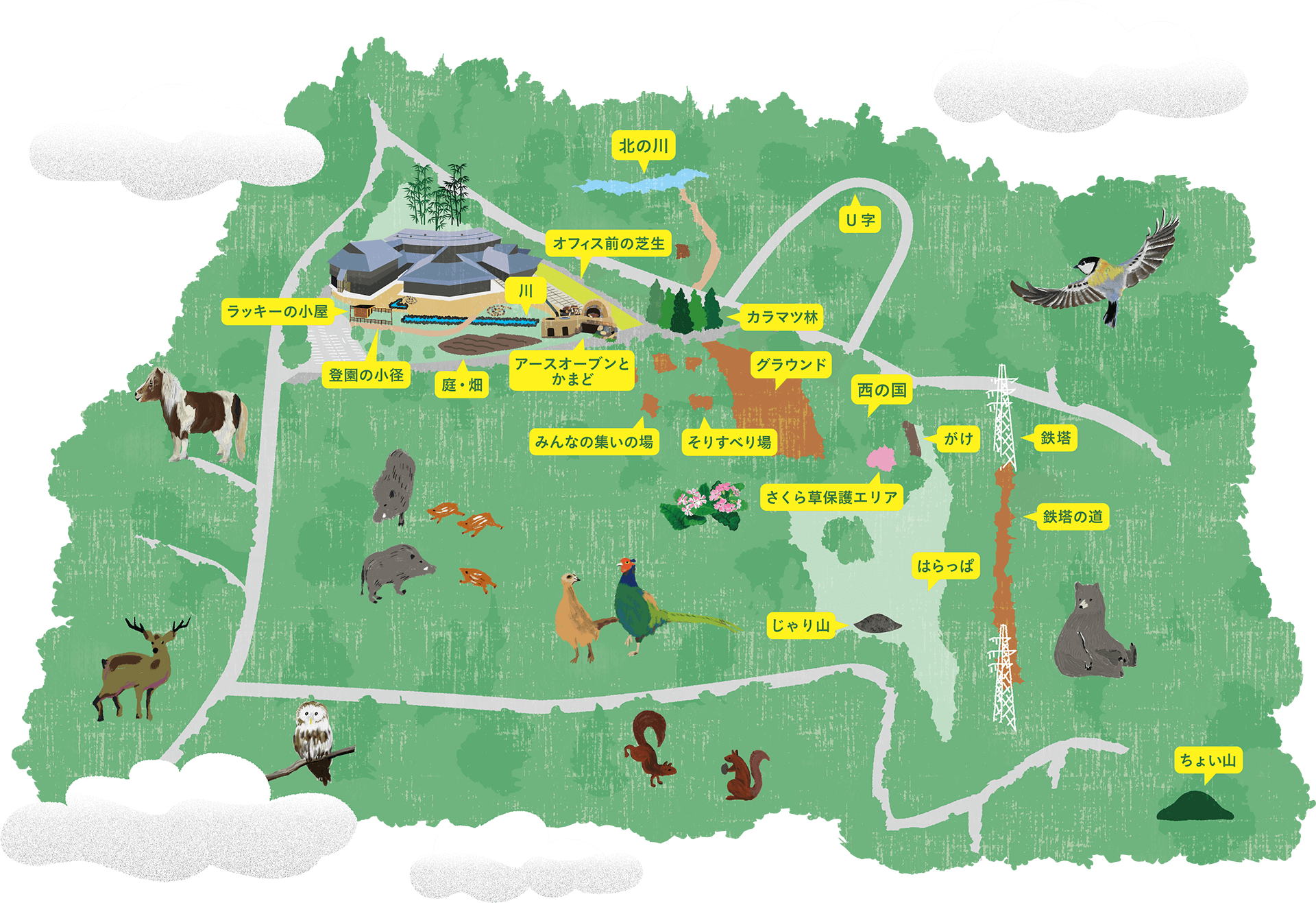

わたしたちのフィールド

森、川、山、崖、探険の道...。

多様な遊びがひろがる

豊かなフィールドがあります。